.jpg)

.jpg)

.jpg)

相關專欄

書活網特推

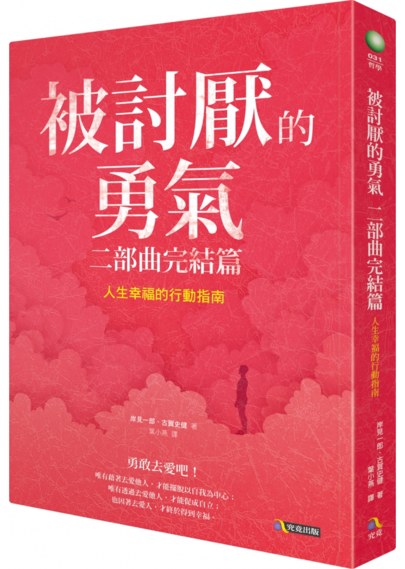

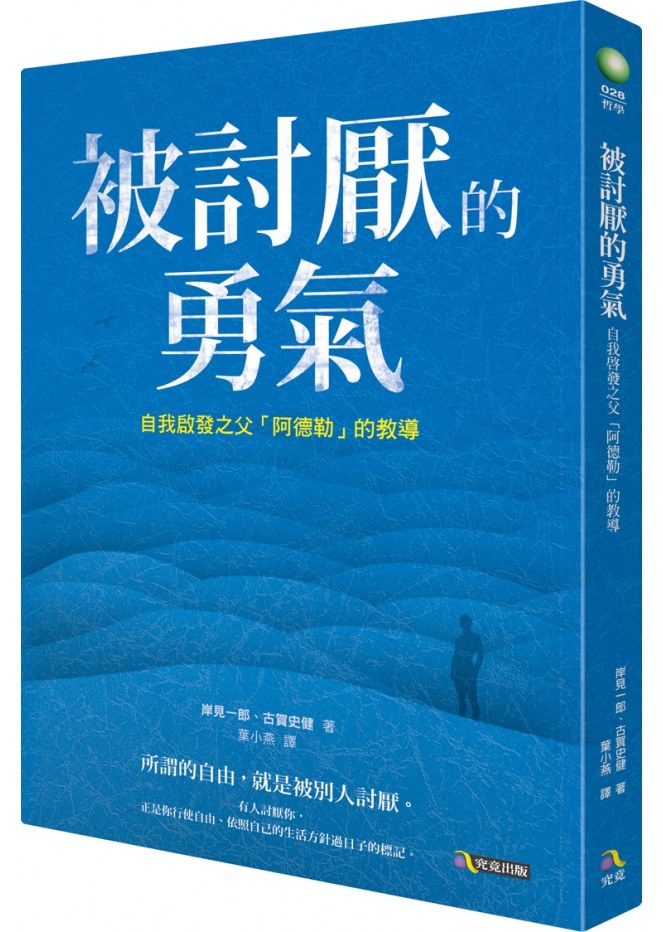

.New!知名作家蔡康永:被討厭,是需要勇氣的。我們一般人其實非常怕惹人討厭,我們希望別人喜歡我們,所以我們很容易因為把別人放在自己前面,最後會委屈自己,委屈自己是非常沒有情商的行為。

.New!蔡依林愛死了這本書

.今周刊1066期專訪《被討厭的勇氣》作者:教你修好人生學分

.TVBS大幅報導:由日本作家岸見一郎寫的《被討厭的勇氣》,在日本大賣130萬本,在南韓的簽書會,書迷排到會場外頭去,《被討厭的勇氣》究竟寫了些什麼?見報導

Cheers雜誌177期專題報導:職場新顯學!用阿德勒心理學解決人際煩惱

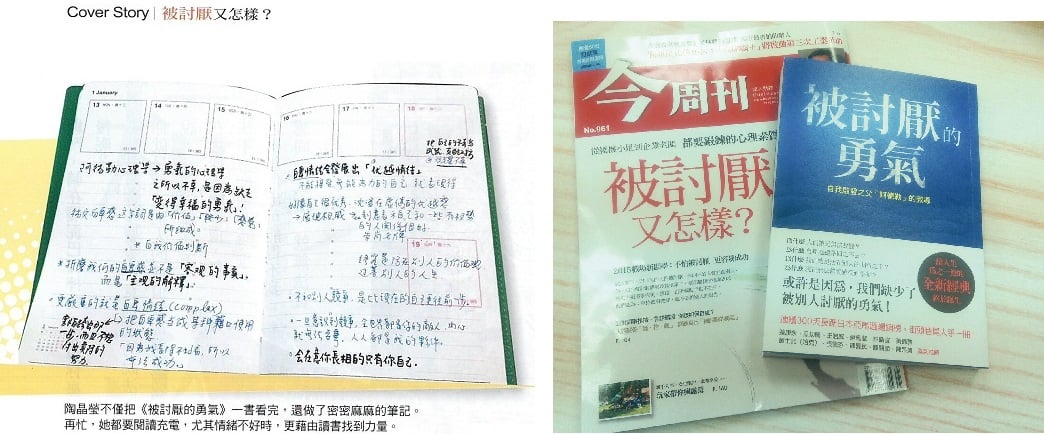

今周刊2015.8.14 再發特刊「被討厭又怎樣」,專訪蔡依林、肆一、許瑋甯心得!

.冏星人精彩介紹!(囧星人作品,獲囧星人授權使用)

【真的很討厭!】Q&A專欄由此入!

猛問私事的親戚、朋友讀LINE不回、總要假裝堅強、受不了年輕人說話沒大沒小......阿德勒給你《被討厭的勇氣》

.jpg) 獨家專訪總編輯開箱文:

獨家專訪總編輯開箱文:

直到完整的看了書,我才愕然發現自己手上有一塊寶。

當我順序閱讀《被討厭的勇氣》時,就好像手中拿著自己曾經獲得的吉光片羽,這一塊那一塊,將之拼湊成了一個完整的人生拼圖。

一切變得如此清晰......more

每個人都說要再看三遍,而真正看了三遍的本書編輯道開箱:

每個人都說要再看三遍,而真正看了三遍的本書編輯道開箱:

(我的紙本書分類小貼:有空就讀且應該再買三本之心頭肉)

那些曾經熱衷追求和執著的事物,竟然一下子就變得輕如鴻毛了。這不是什麼大徹大悟,頂多就是「出來混的總是要還」。

在《被討厭的勇氣》裡,許多生命課題的答案與真相其實昭然若揭,即使事實未必親切可人,但誠如書中所說的,如果我們一直戴著太陽眼鏡,又怎麼會覺得世界是光明的?......more

內容簡介

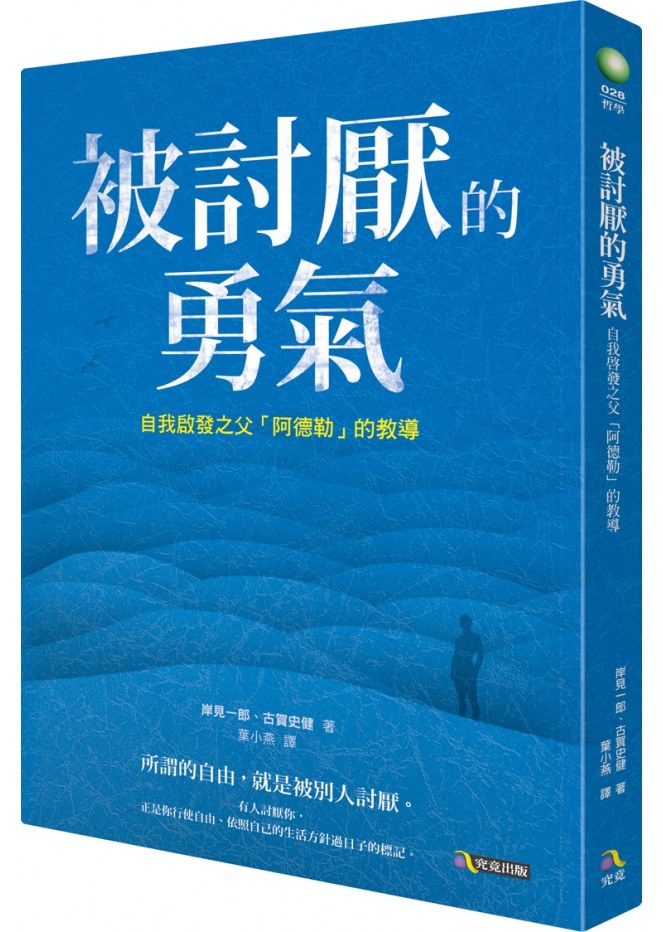

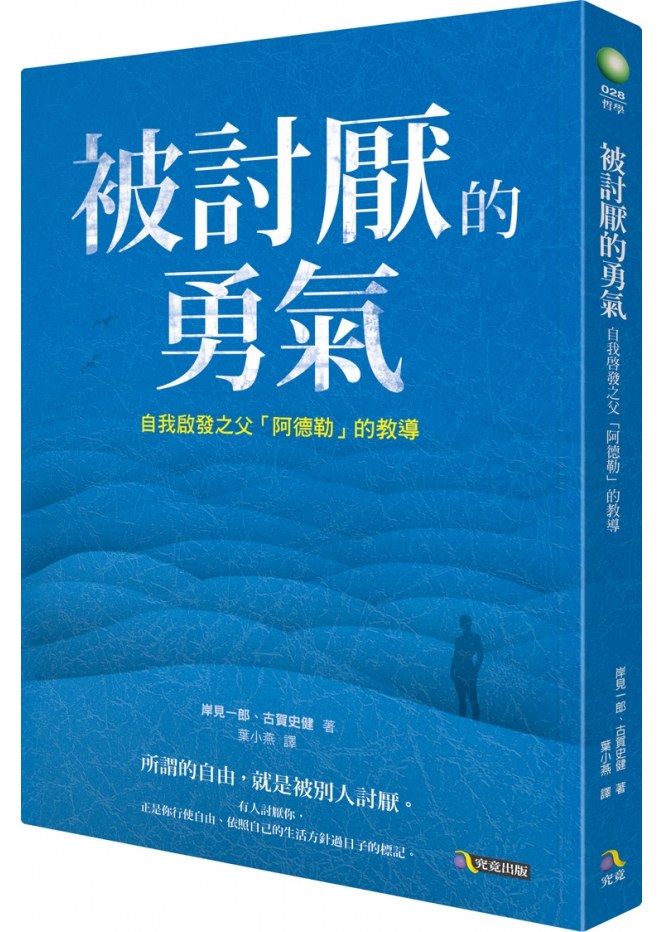

News!雙書系列全球40國暢銷1460萬冊!日本熱銷380萬冊,台灣熱銷超過120萬冊!

創紀錄!第一本連續10年入圍日本年度暢銷排行Top10

中文出版後連續10年榮登年度心理勵志類Top5!

日本百年企業鑽石社史上銷售最高作品(單書300萬冊)

★讓人生為之一變的全新經典,終於誕生!博客來立刻選書推薦,勵志類冠軍書,總榜No.2!誠品人文科學冠軍

★日本亞馬遜 2014年度冠軍書,長踞暢銷榜,街頭巷尾人手一冊!

★榮獲日本2014年商業書大賞第三名,作者古賀史健榮獲評審特別獎!

★獲選《經理人》雜誌2014年4月商管選書。

★戴爾.卡內基:「阿德勒是畢生研究人類及其潛力的偉大心理學家!」

★與佛洛依德、榮格齊名,並稱「心理學三巨頭」。阿德勒除了是心理學發展承先啟後之人,更堪稱自我啟發之父!

★蔡康永、黑幼龍、王浩威、蘇絢慧、許皓宜、黃錦敦、黃士鈞(哈克)、張德芬、陳夏民、膝關節、陳系美 勇氣推薦!

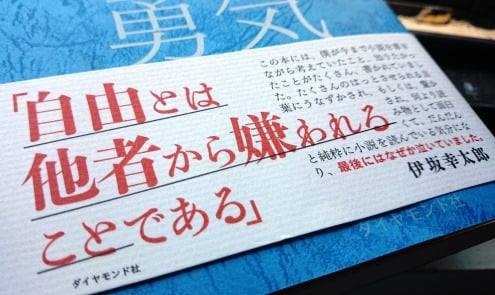

所謂的自由,就是被別人討厭。

有人討厭你,正是你行使自由、依照自己的生活方針過日子的標記。

為什麼人們一直無法改變?

為什麼自卑感總是揮之不去?

為什麼我們總是活在別人的期待之下?

為什麼現在無法真實感受到幸福?

或許是因為,我們缺少了被別人討厭的勇氣!

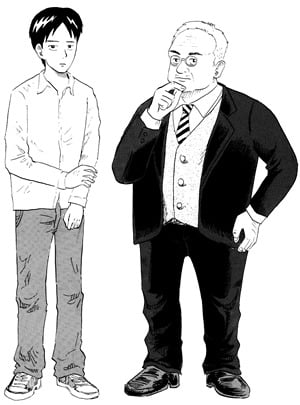

一名憤世嫉俗的年輕人來到哲學家的小屋。

當他聽聞哲學家主張「世界無比單純,人人都能幸福」,便決心前來推翻這種謬論。

這個世界明明複雜混亂,哪裡單純了?

如果幸福真的這麼容易,為什麼他還會過得這麼痛苦?

他們開始了你來我往的思考與論辯。

年輕人原以為哲學家不過是昧於現實的昏庸老頭,

但是一夜又一夜過去後,年輕人反而陷入沉思:這世界到底是什麼樣子?

「所謂的自由,就是被別人討厭。」哲學家說。

怎麼會這樣?怎麼會有人想被別人討厭?

想得到真正的自由,又為什麼非得被別人討厭不可呢?

這個世界,究竟是單純,還是複雜?人,到底能不能得到幸福?……

問題不在於「世界」是什麼樣子,而在於「你」是什麼樣子。

知名作家|蔡康永 卡內基訓練大中華地區負責人|黑幼龍 作家、精神科醫師|王浩威

心理諮商師|蘇絢慧 心理諮商師|許皓宜 心理諮商師|黃錦敦 諮商輔導博士|黃士鈞(哈克)

身心靈作家|張德芬 逗點文創負責人|陳夏民 影評人|膝關節 資深譯者|陳系美 勇氣推薦

伊坂幸太郎:

這本書寫出許多我在小說創作中,至今仍不斷思考、想要了解的事。

書中許多字句讓我眼睛一亮,不斷點頭稱是,或是感到驚愕。

更重要的是,作品本身趣味十足,讓我不知不覺中以為在讀一本小說,

最後更不知為何,竟然哭了出來。

戴爾.卡內基:

阿德勒是畢生研究人類及其潛力的偉大心理學家。

讀者淚推:阿德勒,是你救了我一命!

書店職人推薦:連靈魂都在共鳴!

關於阿爾弗雷德.阿德勒(Alfred Adler,1870-1937)

出生於維也納,是一位醫師、心理學家、兒童教育家,也是「個體心理學」的創始人,與佛洛伊德、榮格同為心理學三巨頭之一。他相信人的一切行為都有目的,並認為每個人都是不同的個體,研究過程也應該以個人的特殊心理經驗為對象。阿德勒的學說讓心理學從「生物性」轉向「社會性」,對心理學發展具有相當重要的意義,許多治療學派也都引用他的學說,他更被奉為家族治療的鼻祖。

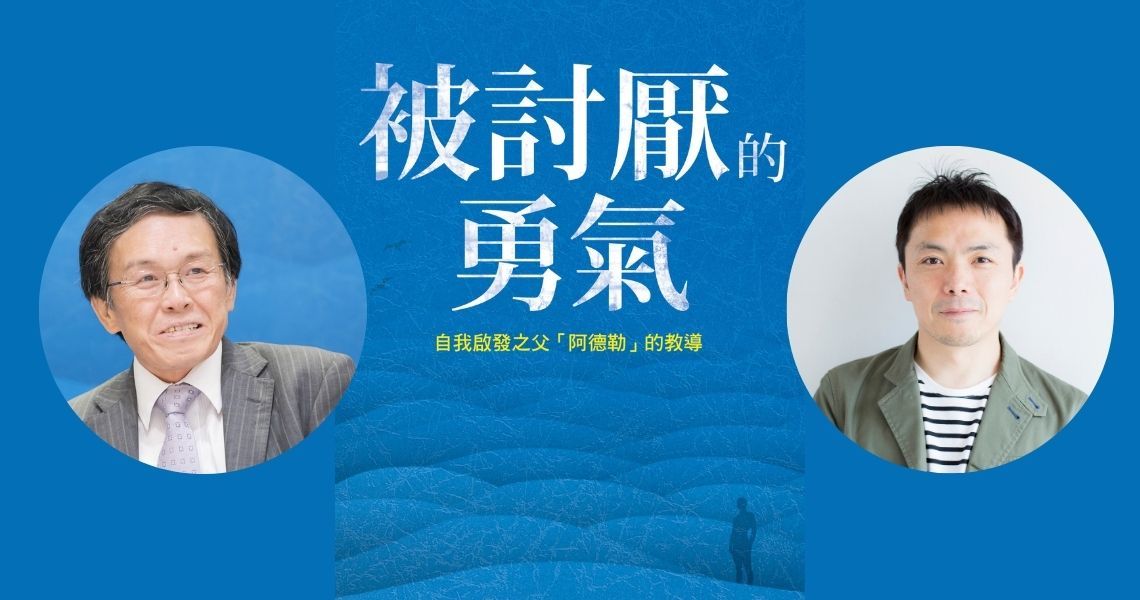

作者簡介 岸見一郎

哲學家。1956年生於京都,居於京都。高中開始以哲學為志向,進入大學後,經常成為老師家中的不速之客,不時與老師展開唇槍舌戰。京都大學研究所文學研究科博士課程結業。除了專攻哲學(西洋古代哲學,尤其是柏拉圖哲學)外,1989年起開始研究阿德勒心理學。積極從事阿德勒心理學及古代哲學的著述、演講,並擔任多家醫院精神科的「年輕人」心理諮商,同時也是日本阿德勒心理學會認定的諮商師與顧問。

古賀史健

自由撰稿人。1973年生。專門以聽寫記錄的方式從事書籍撰寫,參與過許多暢銷的商業書刊,以及非小說類書籍的出版。所撰寫的訪談稿,向來以臨場感及節奏感十足而頗受好評。

譯者簡介 葉小燕

得獎紀錄

★2025

博客來總榜Top23.心理勵志Top7(ps第11年top10。10年Top5).電子書Top12.有聲書Top4

誠品人文社科類3

金石堂總榜Top17

Readmoo暢銷總榜Top21.有聲書Top18

Kobo有聲書 Top4.電子書Top52

讀冊Top100

★2025上半年

博客來 總榜 Top20.心理勵志 Top6.電子書 Top13

誠品 總榜 Top18.人文社科 Top5.電子書心理勵志 Top7

金石堂 暢銷總榜 Top15.心理勵志榜 Top2

Readmoo電子書 總榜Top25

2024

博客來暢銷總榜Top16.心理勵志Top5

博客來電子書Top9.心理勵志Top4

誠品人文社科Top4

金石堂Top9.文化幣購買Top3

momo心理勵志暢銷榜Top.3

Readmoo Top10

Kobo Top26

2024上半年

博客來暢銷總榜Top15.心理勵志Top6.電子書暢銷總榜Top14

誠品暢銷總榜Top13.長銷書榜Top9.人文社科榜Top6

Readmoo暢銷總榜Top14

★2023

博客來總榜Top10.心理勵志類Top3

博客來電子書總榜Top9

誠品人文社科類Top4

金石堂總榜Top14.心理勵志Top4

Readmoo電子書總榜Top10

Kobo總榜Top21

馬來西亞大眾書局年度百大

國資圖連續三年借閱總冠軍

誠品信義店18年暢銷Top2

★2023上半年度

博客來 心理勵志類Top3

誠品人文社科類Top8

博客來電子書Top.13

Readmoo Top.12

★2022年度

博客來暢銷百大Top9.電子書 Top5

金石堂Top7.年度暢銷作家Top15

ReadmooTop7.Kobo Top4.

讀冊Top100

★2022上半年

博客來Top15.電子書 Top27

誠品Top14.人文社科Top3

Readmoo電子書Top9

★2021暢銷百大年度

博客來Top11.心理勵志類Top2.電子書Top10

金石堂年度Top5.心理勵志Top1.年度作家Top19.電子書Top19.365天天天有人買!

Readmoo Top21

讀冊Top15.電子書Top3

誠品上半年心理勵志類Top7

Readmoo上半年Top32

博客來店電子書上半年Top56

★2020年度

博客來暢銷 TOP11.心理勵志類Top4

金石堂暢銷 TOP5.心理勵志類Top3.電子書Top19

Readmoo電子書TOP12

★2020上半年

博客來暢銷Top 27

金石堂暢銷Top 15

電子書Readmoo暢銷Top 23

★2019年度

博客來Top6.心理勵志類Top3

博客來年度暢銷翻譯作家Top4:岸見一郎(第五度進入翻譯作家榜Top)

誠品敦南店 近10年賣得最好的書 Top3(2019年統計)

Readmoo電子書Top25

Kobo電子書2019 Top22

★2019上半年

博客來暢銷Top7.電子書Top34

金石堂天天有人買!暢銷Top25.心理勵志Top5

Readmoo暢銷Top30

★2018年度

金石堂暢銷作家Top20

金石堂Top10.心理勵志Top5

博客來年度暢銷翻譯作家Top3:岸見一郎

博客來年度暢銷Top9.心理勵志類Top4.電子書Top14.電子書社群分享榜Top10

讀冊電子書年度Top24(雙書套書)

讀冊年度Top16.電子書Top36

Readmoo電子書Top25

KOBO電子書Top26

★2018上半年

博客來暢銷電子書 No.32

金石堂上半年暢銷Top50

日本Amazon自我啟發類最暢銷 No.5

★2017年度

1、2集分居博客來Top3、4!心理勵志類Top2.年度暢銷翻譯作家Top1

公務人員購書最愛Top4

博客來統計男女大學生最愛書 No.1

日本Amazon自我啟發類冠軍 No.1.總榜No.3

Readmoo Top12

Kobo Top24

★2016年度

博客來、金石堂、日本Amazon暢銷總冠軍、台北市圖年度預約總冠軍(14,844人次),非文學借閱冠軍

誠品公布本書為五年來總銷售 No.5。

經理人月刊142期封面報導。

★2016上年度

博客來總榜No.1

日本Amazon心靈勵志類No.1,總榜No.2

★2015年度

博客來總榜No.2,心理勵志類No.1,翻譯作家暢榜No.2

金石堂年度十大影響力好書,總榜No.2

2015金石堂年度影響力好書 獲選原因:

跳脫思考框架,簡單明瞭的對話內容,深入醒思人與人、人與世界的關係,並讓人直視內在的自我,尋找最適合自己的處世平衡點。本書獻給艱難旅途中,暗自流淚的鬥士,從閱讀這本書開始,你就會幸福!

★2015上年度

博客來銷售總冠軍!

日本Amazon年度No.3

今周刊961期封面故事。Cheers雜誌177期「職場新顯學」報導。

★ 2014 年度

日本Amazon年度總冠軍

博客來年度暢銷百大.身心靈Top20

讀冊心理勵志Top15.

金石堂心理勵志Top50.

作家最推薦

蘇絢慧:「不論你現在自覺走在什麼樣的 處境,最終,我們都要成為真正的自己。這本書給了你做自己的勇氣。」

***

博客來選書推薦.總榜No.1

誠品人文科學類No.1,稱冠86週(計算至2016.8.28)

金石堂非文學Top2

規格

ISBN:9789861371955

304頁,25開,中翻,平裝

電子書

電子書|歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Pubu、Hyread、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、金石堂、三民、PChome洽購

有聲書|鏡好聽、Readmoo、kobo、博客來、Pubu、HyRead、BookWalker、一刻鯨選洽購。

目錄

楔子

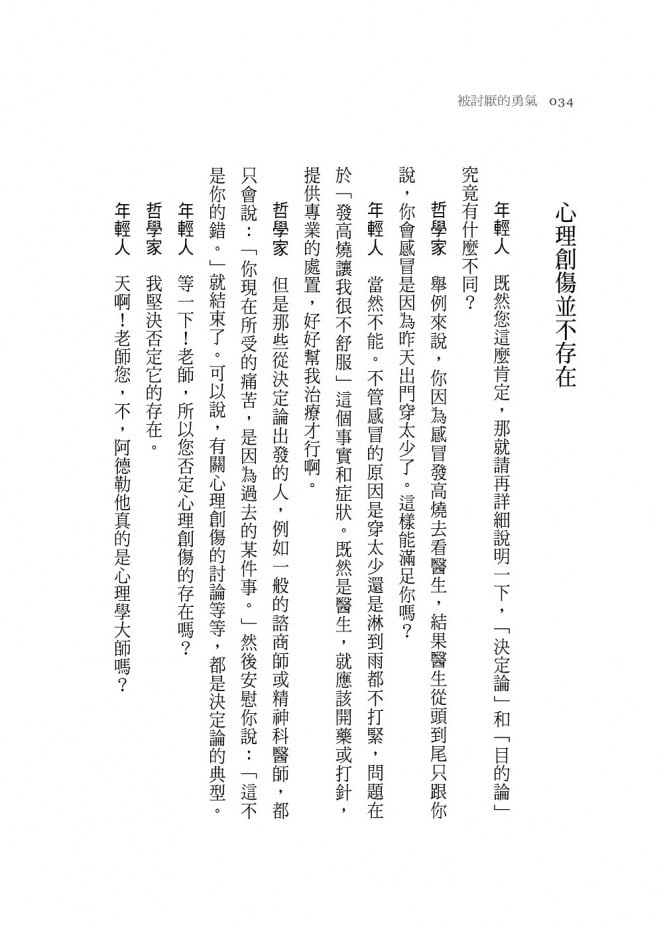

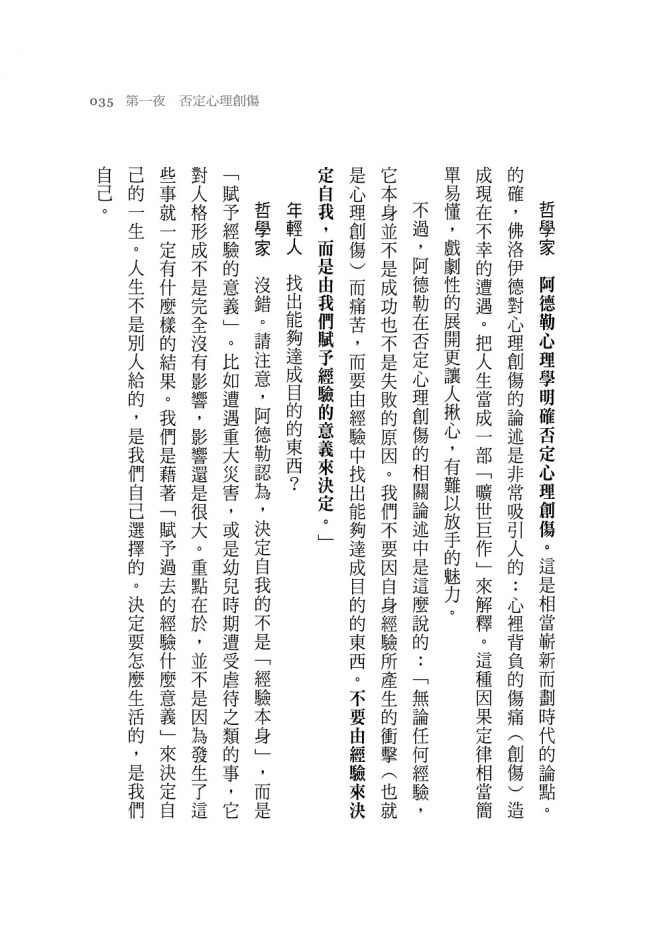

第一夜 否定心理創傷

不為人知的「第三巨頭」/為什麼「人是可以改變的」?/心理創傷並不存在/人,會捏造憤怒的情緒/不受過去支配的生活方式/蘇格拉底與阿德勒/你「甘於現狀」嗎?/你的不幸,是自己「選」的/人,常常決定「不要改變」/你的人生決定於「當下」

第二夜 所有煩惱都來自於人際關係

為什麼討厭自己?/所有煩惱都是「人際關係的煩惱」/自卑感,是一種主觀的認定/當成藉口的自卑情結/自傲的人,同時也感到自卑/人生並不是與他人的競賽/「會在意你長相的只有你自己」/從權力鬥爭到復仇/認錯不等於「承認失敗」/如何跨越迎面而來的「人生任務」/紅線與頑強的鎖鏈/不要漠視「人生的謊言」/從擁有的心理學到使用的心理學

第三夜 割捨別人的課題

否定「認同的需求」/不要為了滿足「那個人」的期望而活/什麼是「課題的分離」?/割捨別人的課題/一舉解決人際關係的煩惱/斬斷難題/認同的需求讓你不自由/真正的自由是什麼?/人際關係的王牌由「我」掌握

第四夜 世界的中心在哪裡?

個體心理學與整體論/人際關係的終極目標在於「社會意識」/為什麼只關心「我」?/你並不是世界的中心/傾聽更大的共同體之聲/不能責罵,也不能稱讚/「鼓勵」的方式/為了讓自己感覺有價值/只要存在,就有價值/人無法靈活運用「我」

第五夜 認真活在「當下」

過多的自我意識,反而牽制自我/不是肯定自我,而是接納自我/信用和信任有什麼不同?/工作的本質在於對他人的貢獻/年輕人要超越成年人/工作狂是人生的謊言/由這一瞬間開始變得幸福/想成為「特別的存在」的人有兩條路/甘於平凡的勇氣/人生是一連串的剎那/舞動的人生/為「此時、此刻」點上最閃亮的聚光燈吧/人生中最大的謊言/為無意義的人生增添「意義」

後記 跨出那一步的勇氣 古賀史健

後記 從這個瞬間開始變得幸福吧! 岸見一郎

各界推薦

來自各界的勇氣推薦!

這本書寫出許多我在小說創作中,至今仍不斷思考、想要了解的事。書中許多字句讓我眼睛一亮,不斷點頭稱是,或是感到驚愕。更重要的是,作品本身趣味十足,讓我不知不覺中以為在讀一本小說,最後更不知為何,竟然哭了出來。

──伊坂幸太郎

心理諮商師、心靈療癒叢書作家 蘇絢慧:

每個人內心都住著一個哲學家,同時也住著一個年輕人。或許我們都走過了年輕歲月對人生的疑惑與追尋,最終,我們終於成為我們生命的哲學家。我喜愛這本書,不只在它的書名所帶來的一種睿智及平靜,還有在於它的內容正是每個人都曾探問過的「人生是什麼?人活著而感受到的痛苦是為什麼?我們的人生究竟在追尋什麼?」等等這些人生問題的智慧對話。讀著讀著,心必有所感,那是你反覆經歷生活之後,你知道的,這些話語就是你生命走過的路。

逗點文創負責人 陳夏民:

如果佛洛伊德教導我們定位潛伏記憶深處的傷害,將之築成終身居住的小屋,反芻創傷帶來的宿命掙扎(要不是xxx,我早就xxx了),那麼阿德勒便是將我們逐出傷痛之屋、逼我們勇於面對當下每一決定的嚴師(原來是我把自己害得那麼慘)。讀完《被討厭的勇氣》,身為佛洛伊德忠實信徒的我也不得不承認,阿德勒的理論,讓人燃起想好好活在當下、不為宿命捆綁束縛的信念與熱情。「只有自己能夠改變自己」,我會永遠這樣勉勵自己,不再逃避了。

心理諮商師 許皓宜:

在自我價值的一千零一夜中,有位智慧長者陪伴我們一起探索……《被討厭的勇氣》就是一個這樣的存在。那些潛藏於青年時期,在那個知識毫不留情地灌注腦袋的年代,我們心裡其實早浮現許多疑問,只是還來不及尋求解答:

什麼是自由?什麼是我們想要的自由?

什麼是現狀?什麼是讓我們不滿的現狀?

什麼是當下?怎樣才叫活在當下?

什麼叫分離?不再滿足別人的期待算不算分離?

什麼叫勇氣?被討厭為什麼是一種奔向自由的勇氣?……

這些生命議題,只要我們曾經想過,就像打開心靈之眼,將纏繞於腦海而不願離去。本書大量談論這些議題,卻不用「給你解答」的方式,而是透過哲學家和年輕人的心理對話,輕輕柔柔、卻又精準不已地,打動我們正在思考的困惑。就像聆聽一千零一夜的故事般,如此誠懇地帶我們巡迴過,這些存在於生命裡頭如此重要的思考。

我很希望在我年輕時,就看過這本書,那麼也許我會更懂得,什麼叫做:不用辛苦地活在別人的期待裡。我又十分慶幸,在已經經歷一陣工作的洗練後,看了這本書,它啟發我:如何選擇與決定自己的未來。我想在更年長時,我還會再翻閱這本書,也許那時更能理解:原來接受「被討厭」,也是一種人生的豁達。

心理諮商師 黃錦敦:

生命裡,我們雖然會受到過去經驗的影響,例如創傷經驗,而讓生命顯得遲滯困難。但這本書卻道出一條珍貴的路徑:即使過去如此,我們仍能堅定地拾起想要的生活目標,盯視內心所渴求的,然後重新做出選擇並努力著,想要的生命是可以這樣創造而來的。這樣的觀點還給人們身心很大的自由,我們絕對不是只能被過去事件所宰制,我想這應該就是阿德勒學派帶給世人最好的禮物之一了。

諮商輔導博士,《做自己還是做罐頭》、熱情渴望卡作者 黃士鈞(哈克):

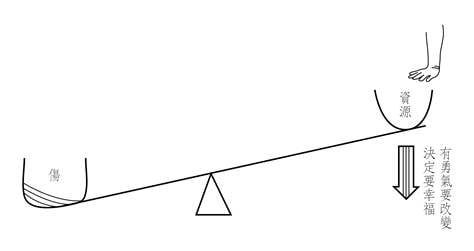

給傷沒有很重,卻又很想改變的你:這會是一本好書,如果你沒有厚重的「傷」,又有一份很想改變很想創造幸福的「決心」。

在助人工作領域二十年的歲月裡,我見過不少辛苦的生命,明明很想改變,但是卻莫名其妙地被過去埋藏深處的傷痕給拉了回去。這些生命的傷痕,有時候深到連主人自己都摸不著,像是鎖鏈層層深鎖的盒子。在我的諮商實務經驗裡,這樣深層厚重的傷,有時候真的需要安靜又有智慧的陪伴、等待、撫慰。

然而,大部分的傷,沒有那麼厚重,如果你自己或身邊的朋友剛好屬於這樣的落點,那麼這本書提供了非常珍貴的出路。

我的心裡有一個看待人如何得以改變移動的概念圖,那些生命的「傷/困境」像是槓桿左邊把人往下壓的積累重物,而生命的主人如果在生活裡累積了足夠的資源、扎實地活出力量,就有機會開始累積成槓桿右邊的新施力點。

什麼時刻,生命的槓桿會有機會開始往向陽處移動?

這本書透過哲學家與年輕人的對話,用一整本書的精彩內容,好好地勾勒出「如何在自己生命的槓桿施力」。一個人的槓桿如果已經傾斜向下那麼多日子了,當然不會一下子就改變,我自己很喜歡書裡的幾個經典的使力施力概念:

「從等待別人改變到決心自己要改變。」

「重新選擇的可能性/活出什麼樣的可能性,是可以選擇的。」

「把競賽對象變成夥伴關係。」

「因為擁有了被討厭的勇氣,於是有了真正幸福的可能。」

「甘於平凡的勇氣。」……

書中最讓我驚豔的一段描述是哲學家說著:「難道我們為了別人的認同,就必須在坡道上不斷翻滾嗎?要像滾動的石頭一樣損耗自我,直到失去原來的形狀,變得圓滑為止嗎?」唉唷喂呀~真是立體極了的描述呀!我們常常一不小心走了這個流程:因為怕別人不喜歡我,因而擔心焦慮,於是越活越差越不喜歡自己。如果我們想走去相反邊的那個方向,就可以想像自己,像是書中說的:「真正的自由其實是將滾落的自己由下往上推的態度」,與其終日擔心受怕自己沒有符合別人的期待,不如,一步一腳印,每天清晨一起床,就好好的問自己:生命的這個時刻,我最想創造的,是什麼?問了,然後就去創造一分一秒的美好!

這麼一來,即使是看似長遠的上坡路,即使會揮汗吃力,但是,美好的這個時刻,生命槓桿的施力點,正正的,真實的,落在自己的手裡、腳底。

「被討厭的勇氣」並不是要去吸引被討厭的負向能量,而是,如果這是我生命想活出的核心渴望,那麼,即使有被討厭的可能,我都要用自己的雙手雙腳往那裡走去。真摯地祝福,打從心底想創造美好的你。

身心靈作家 張德芬:

一部振奮人心又好讀易懂的心靈作品。它振振有詞地否定了我們舊時的心理創傷,讓人無法辯駁;並指出所有的煩惱都是來自人際關係,最重要的就是:放下自己「認同」的需求,與他人的課題分離。然後非常務實地告訴我們如何找到自己的中心,認真地活在當下。看完之後,你絕對可以為你無意義的人生增添美麗色彩的意義。好書!

影評人 膝關節:

這本書不斷地提出各類有趣的邏輯陷阱,讓讀者隨著書中年輕人的發問,一次又一次地試探自己的思考中心到底是否會受哲學家牽引,因為哲學家對於「目的論」跟「決定論」的想法始終能夠拉扯出許多凡夫俗子陷入的謬論與自以為是。讓哲學家帶領你經歷一場邏輯思辨三溫暖,保證你看完之後會重新釐出新的宇宙觀,這才是《被討厭的勇氣》最值得閱讀的原因。

資深譯者 陳系美:

我一直認為,每個人對自己的人生擁有絕對的詮釋權,這是任何人都奪不走的。明白這個道理是我三十二歲那年,活到不想活不下去時得到的意外禮物。此後遇見挫敗哀傷,我不會再回頭連結過往的悲慘記憶,告訴自己有多可憐,因為它們已經被我「重新定義」,慢慢轉化成養分了。因此遇見這本書的「目的論」時,我非常驚喜!原來這個「魔法」早就有人發現。這是我們與生俱來的魔法,請發現它,並好好地運用它。

讀者淚推:阿德勒,是你救了我一命!

兩年前,我得了憂鬱症;不,讀了這本書之後,我相信是自己「選擇」得了憂鬱症。更讓我驚訝的是,當初為了回歸社會所做的練習和回歸後的心情,竟然都跟書中的描寫一模一樣。謝謝你,阿德勒,原來是你救了我一命。──麻吉

衝擊力很強的一本書。對父母來說,「守護但不介入」是非常困難的事,但是我無論如何都不想讓孩子變成只會看別人臉色的人。即使將來孩子長大成人了,我相信這本書對我或他依然非常有用。──Unicorn

幾年前開始,我就一直想「擺脫認同的需求」。我覺得為了得到認同而活得小心翼翼是不對的,又找不出適合的方法,沒想到這本書竟然解決了我多年的問題!真是太酷了!──Matsu

我在不久前創業,為了爭取客戶,必須花很多時間跟人往來、看人臉色。在我非常煩惱的時候,「選擇一條自認為最好的道路」這句話讓我又有了自信,非常推薦給從事業務的各位。──muku

書店職人推薦:連靈魂都在共鳴!

超名作誕生!我覺得自己的靈魂好像「咚~」地不斷作響。──喜久屋書店阿倍野店店員

讀這本書時,說不定會覺得有點「怪怪的」,但這些「怪怪的」地方才是你非讀它不可的原因。──紀伊國屋書店澀谷店店員

本書不但把心理學家阿德勒的思想整理得很清楚,對話形式也很易於吸收,閱讀起來充滿樂趣。──TSUTAYA大崎站前店店員

序

〈跨出那一步的勇氣〉 古賀史健

我的人生之中,有過這麼一段際遇:那是不經意拿起的一本書,讓我從隔天一早開始所見到的景色變得全然不同。

一九九九年冬天,當時才二十出頭、還是個「年輕人」的我,非常幸運地在池袋的書店遇上了那本書。那就是岸見一郎老師的《阿德勒心理學入門》。

他以淺顯易懂的用詞,說明了一些深不可測、而且徹底顛覆社會常識的思想。

像是否定了創傷的存在、以目的論取代原因論這種簡直有如哥白尼革命的論點。這對當時已經在佛洛伊德或榮格學派的學說中感受到一點異樣的我來說,是一大衝擊。究竟阿爾弗雷德.阿德勒是誰?為什麼自己竟然不知道他的存在?我四處蒐購與阿德勒相關的書籍,開始沉迷其中。

但是我發現了一件事。我所探求的不單單只是「阿德勒心理學」,而是岸見一郎這位哲學家去蕪存菁後的「岸見阿徳勒學說」。

岸見老師以蘇格拉底或柏拉圖這些希臘哲學家的思想為根基所介紹的阿德勒心理學,讓我了解到阿德勒所研究的不只限於臨床心理學,他還是一位思想家與哲學家。例如:「人,只有置身於社會的脈絡中,才能稱之為『個人』。」這段話就如同黑格爾所說的一樣;另外,對於主觀解釋更重於客觀事實的部分,又有如尼采的世界觀;其它還包含了更多可以與胡塞爾或海德格的現象學相通的思想。

此外,以這些深具哲學性的觀察為出發點,阿德勒心理學還挑明了「所有的煩惱,都是人際關係上的煩惱」「我們由這一瞬間開始就能改變,而且可以變得幸福」「問題不在能力,而在於勇氣」……讓我這個苦惱困惑的年輕人有了完全不同的世界觀。

儘管如此,我身邊幾乎沒有人知道阿德勒心理學。不久,我下了一個決定,希望「有機會可以和岸見老師共同出版一本阿德勒心理學(岸見阿徳勒學說)的代表作」。我連絡了幾位編輯,引頸期盼那一天的到來。

後來,總算有機會可以與住在京都的岸見老師會面。但這已經是二○一○年三月的事,距離當年拜讀《阿德勒心理學》早已超過了十年以上。

那次會面中,岸見老師表示:「蘇格拉底的思想是由柏拉圖所記述留存的,我希望自己可以成為阿德勒的柏拉圖。」而我則毫不猶豫答覆老師:「那麼,就由我來擔任岸見老師的柏拉圖。」因此成為了創作本書的開端。

單純又普遍的阿德勒思想,或許動不動就被大家認為是理想論,隨口把一些事說得好像「理所當然」似的,甚至倡導那種根本無法實現的理論。

於是本書決定採用年輕人與哲學家對話的形式,將讀者們可能有疑惑的部分精心安排在其中。

如同書中所描述的,要身體力行、實踐阿德勒思想,並不是那麼容易的事。這當中或許有一些說法和建議會讓你無法理解、難以接受,甚至想提出反駁。

然而就像十多年前的我一樣,阿德勒思想的確有改變人們一生的力量,關鍵在於你是否擁有跨出那一步的「勇氣」。

最後我要衷心感謝岸見一郎老師,把我這個後生晚輩當成朋友看待;編輯柿內芳文先生,以超乎常人的耐力在身邊支持我;羽賀翔一先生,用精緻的插畫讓本書的故事躍然紙上;還有各位讀者的支持。

感謝各位。

(本書〈後記〉)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

年輕人 「世界很單純,人生也一樣。」如果這種命題有幾分道理的話,那說的應該是孩子們的世界。小孩子不用工作,也沒有納稅之類的義務,而且在父母和社會的守護下,每天都過得自由自在。他們一定覺得未來有無限可能、自己什麼都做得到;他們的雙眼被遮住了,不必去看醜惡的現實。

年輕人 「世界很單純,人生也一樣。」如果這種命題有幾分道理的話,那說的應該是孩子們的世界。小孩子不用工作,也沒有納稅之類的義務,而且在父母和社會的守護下,每天都過得自由自在。他們一定覺得未來有無限可能、自己什麼都做得到;他們的雙眼被遮住了,不必去看醜惡的現實。 哲學家 對當下的「你」來說,井水的冰涼或溫熱是不可動搖的事實。這就是所謂「居住在主觀的世界」。「我們如何看待事物」的這種主觀就是一切,而且是讓人無從逃避的。

哲學家 對當下的「你」來說,井水的冰涼或溫熱是不可動搖的事實。這就是所謂「居住在主觀的世界」。「我們如何看待事物」的這種主觀就是一切,而且是讓人無從逃避的。 哲學家 當然,沒有人可以選擇自己的出身,包括生在這個國家、這個時代、這個家庭等等,這都不是自己選的,可是這些東西卻有非常大的影響力。你可能會覺得不滿,有時看著別人,心中甚至會想:「如果也能生在那種環境就好了。」

哲學家 當然,沒有人可以選擇自己的出身,包括生在這個國家、這個時代、這個家庭等等,這都不是自己選的,可是這些東西卻有非常大的影響力。你可能會覺得不滿,有時看著別人,心中甚至會想:「如果也能生在那種環境就好了。」.jpg) 年輕人 我承認我討厭自己。無論如何都只看得到自己的缺點,怎麼也找不到喜歡的理由。不過我當然還是希望可以變得喜歡自己。

年輕人 我承認我討厭自己。無論如何都只看得到自己的缺點,怎麼也找不到喜歡的理由。不過我當然還是希望可以變得喜歡自己。 哲學家 請你想想。一提到「追求卓越」,我們很容易誤以為它是「想比他人優秀」的欲望,或是為了飛黃騰達而不惜犧牲別人的行為,會有一種排擠他人、一步步往上爬的印象。當然,阿德勒所贊成的不是這種態度,他所說的是同樣平坦的地面上,有人在前方一步步邁進,後面也有人跨步向前。請你想像一下那樣的情景。雖然大家前進的距離或速度各不相同,卻都走在平坦的地面上。因此,所謂「追求卓越」指的是讓自己的腳向前跨出一步,而不是非超越他人不可的那種競賽。

哲學家 請你想想。一提到「追求卓越」,我們很容易誤以為它是「想比他人優秀」的欲望,或是為了飛黃騰達而不惜犧牲別人的行為,會有一種排擠他人、一步步往上爬的印象。當然,阿德勒所贊成的不是這種態度,他所說的是同樣平坦的地面上,有人在前方一步步邁進,後面也有人跨步向前。請你想像一下那樣的情景。雖然大家前進的距離或速度各不相同,卻都走在平坦的地面上。因此,所謂「追求卓越」指的是讓自己的腳向前跨出一步,而不是非超越他人不可的那種競賽。