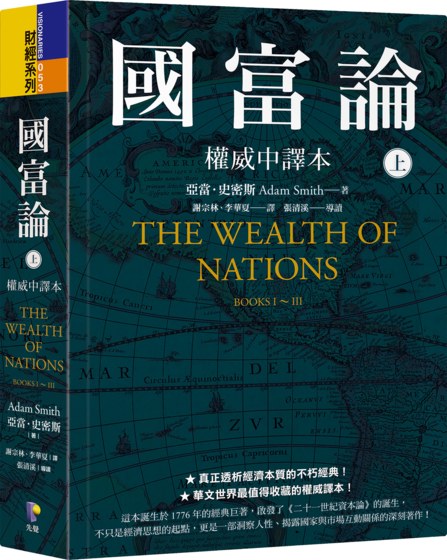

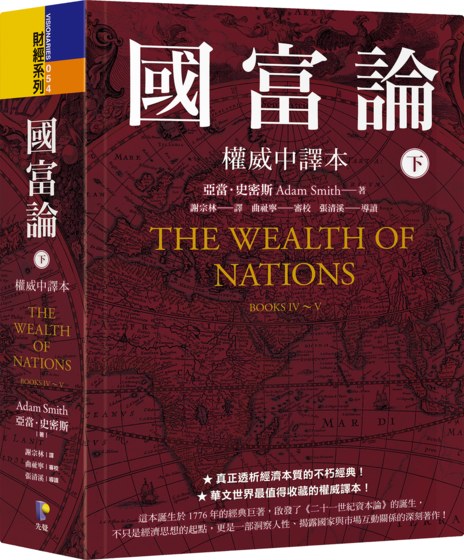

近期閱讀由先覺出版重新出版的重磅經典《國富論【權威中譯本】》新版,讓我有了以下思考。

當亞當.史密斯穿越到2025

想像一下,如果亞當.史密斯能夠穿越到2025年,當他看到比特幣的價格圖表、穩定幣的全球流通,以及區塊鏈智能合約的自動執行時,這位18世紀的蘇格蘭哲學家會說些什麼?他會為自己在《國富論》中描述的「看不見的手」,在數位世界中找到如此完美的體現而感到驚喜嗎?還是會對加密貨幣的高波動性和投機行為感到擔憂?

這不僅僅是一個有趣的思想實驗。當我們重新審視史密斯1776年的經典巨著《國富論》時,會發現他的許多洞察在今天的數位經濟中依然擲地有聲,甚至比當年更加深刻。尤其對比許多加密貨幣出現後的創業者或策略師對貨幣本質的重新定義,都能在史密斯的思想框架中找到回響。

這篇書評希望帶領大家進行一場跨越時代的對話,探討貨幣的本質如何從史密斯時代的金銀演變為今天的數位加密貨幣,以及「看不見的手」這一概念如何在區塊鏈技術中獲得新的生命力。

從流通渠道到全球帳本:貨幣定義的演進

亞當.史密斯在《國富論》中有一個著名的比喻,他將貨幣比作「一條大道」:

「一國的貨幣,可以很恰當地比作一條大道,在這條大道上,全國的穀物和牧草都運送到市場,但大道本身不生產一粒穀物,不長一根牧草。」

這個比喻深刻地揭示了史密斯對貨幣本質的理解:貨幣是交換的媒介,其價值在於促進經濟活動,而非自身的內在價值。在史密斯看來,最理想的貨幣系統應該像一條平坦、寬闊的大道,讓商品和服務能夠順暢流通,同時自身的維護成本要盡可能低。

然而,當代加密貨幣理論家提出了一個截然不同的視角。著名分析師Lyn Alden在其影響深遠的文章《什麼是貨幣》中寫道:

「貨幣本質上是一個帳本系統,記錄著誰擁有什麼。無論是黃金、紙幣還是數位代幣,都只是這個帳本的不同表現形式。」

這種「帳本理論」將焦點從貨幣的流通功能轉向了其記錄和驗證功能。在Alden看來,比特幣的革命性創新不在於創造了一種新的貨幣形式,而在於創造了一個去中心化的全球帳本,能夠在沒有任何中央機構的情況下準確記錄價值的轉移。

用一個簡單的例子來說明。

想像一個小村莊,村民們互相借貸和交易。在史密斯的「流通渠道」理論中,貨幣就像村莊裡的道路,重點是讓商品和服務能夠順暢地從一家流向另一家。而在Alden的「帳本理論」中,貨幣更像是村莊裡的一本公共記帳簿,詳細記錄著「張三欠李四10元」、「王五賣給趙六5斤米」等所有交易信息。傳統上,這本帳簿由村長(中央銀行)保管,但比特幣的創新在於讓每個村民都有一本相同的帳簿,並通過巧妙的機制確保所有帳簿保持一致,從而不再需要村長這個中心化的角色。

這兩種理論的差異反映了技術進步對我們理解貨幣本質的深刻影響。史密斯生活在一個物理世界中,貨幣的主要挑戰是如何降低運輸和交換的成本。而在數位時代,貨幣的主要挑戰變成了如何在一個充滿不信任的網絡環境中建立可靠的價值記錄系統。

史密斯會如何回應?

如果史密斯能夠了解區塊鏈技術,他很可能會對其降低交易成本的潛力表示讚賞。畢竟,比特幣網絡允許任何人在全球範圍內進行價值轉移,無需經過傳統的銀行系統,這正符合他對理想貨幣系統的設想。

但史密斯也可能會對比特幣的高波動性表示擔憂。在《國富論》中,他強調貨幣作為「價值尺度」的重要性,認為一個好的貨幣系統應該提供穩定的價值參考。他可能會說:「一條好的大道應該是平坦的,而不是像坐雲霄飛車一樣起伏不定。」

這樣關於貨幣本質的對話提醒我們,技術進步不僅改變了貨幣的形式,也改變了我們對貨幣功能的理解。在評估任何新的貨幣技術時,我們需要同時考慮其作為交換媒介、價值儲存和記帳單位的能力。最重要的是,我們應該關注這些技術如何服務於實體經濟,而不是被其表面的技術複雜性所迷惑。

從製針廠到AI與穩定幣:分工理論的數位化演進

史密斯在《國富論》中通過製針廠的例子生動地展示了分工的威力。他詳細描述了如何將製針過程分解為18個步驟,使得10個工人一天能夠生產48,000枚針,平均每人4,800枚,比單獨工作時的效率提高了數千倍。

「一個工人如果不習慣這種工作,也不會使用這種工作的專用機械,那麼他即使竭盡全力工作一天,也許連一枚針都製造不出來......但是按照現在這種經營方法,不但整個工作成了一種專門職業,而且這種職業又分成許多部門。」

這個例子不僅展示了分工的效率,更重要的是揭示了貨幣在支持複雜分工體系中的關鍵作用。史密斯指出,沒有貨幣作為交換媒介,如此精細的分工就無法實現,因為每個工人都需要將自己的勞動成果與其他人交換以滿足自己的需求。

快進到2025年,我們看到了分工理論在數位世界中的全新演進。在深入探討之前,我們需要先了解什麼是穩定幣。簡單來說,穩定幣是一種特殊的加密貨幣,它的價值與美元、歐元等法定貨幣掛鉤,旨在保持價格穩定。與比特幣的劇烈波動不同,穩定幣通過各種機制(如抵押品儲備、算法調節等)來維持相對穩定的價值,使其更適合作為日常交易和跨境支付的工具。目前最大的穩定幣包括USDT(泰達幣)和USDC等,它們在全球數位經濟中扮演著越來越重要的角色。

美國首家上市數位穩定幣發行商Circle的CEO Jeremy Allaire在描述穩定幣的未來時說:

「我們正在見證一個新的經濟範式的誕生。在這個範式中,價值可以像信息一樣自由流動,程式可以直接擁有和轉移資產,智能合約可以自動執行複雜的金融協議。」

現代穩定幣支持的分工已經遠遠超越了史密斯時代的想像。想想看下面的場景:

一個去中心化的AI訓練項目可能包含了:美國的數據科學家設計算法、印度的程序員編寫代碼、中國的工廠提供計算硬體、德國的研究機構提供數據集,而所有的支付都通過穩定幣實時完成,無需經過任何傳統金融機構。

這種新型分工的特點是:

全球化程度更高:參與者可以來自世界任何角落

實時結算:無需等待銀行營業時間或跨境轉帳

自動化執行:智能合約可以根據預設條件自動分配報酬

降低門檻:小額貢獻者也能參與全球分工

全球最大穩定幣發行商Tether的CEO Paolo Ardoino在接受Bankless訪談時進一步指出:

「穩定幣正在成為全球金融的新基礎設施。它們不僅支持傳統的商品貿易,更重要的是為AI開發、跨境協作、去中心化金融DeFi創新等新興領域提供了無縫的價值轉移機制。」

史密斯會如何回應?

史密斯很可能會對這種新型分工模式感到興奮。他在《國富論》中寫道:「分工受市場範圍的限制」,而穩定幣和區塊鏈技術實際上將市場範圍擴展到了全球,甚至包括了程式和智能合約這樣的非人類參與者。

他可能會特別讚賞智能合約的自動執行功能,因為這進一步降低了交易成本,減少了人為干預的需要。在史密斯看來,任何能夠提高經濟效率、降低交易成本的創新都是值得歡迎的。但史密斯也可能會提醒我們注意過度金融化的風險。他在《國富論》中警告過度投機的危害,也肯定會對某些加密貨幣及衍生品的高風險特性表示擔憂。

這種分工理論的演進告訴我們,技術進步不僅改變了我們的工作方式,也改變了價值創造和分配的機制。在這個新的經濟範式中,我們需要:

擁抱全球化協作:學會與來自不同文化背景的人進行有效協作

理解新的金融工具:掌握穩定幣、智能合約等新技術的基本原理

保持風險意識:在追求效率的同時,注意控制風險

關注實體價值:確保金融創新最終服務於實體經濟的發展

史密斯的終極關懷——「看不見的手」如何形成

要真正理解史密斯「看不見的手」這一概念的深刻內涵,我們必須追溯史密斯思想發展的完整軌跡。這不是一個突然的靈感,而是一個跨越數十年的思想演化過程。

第一階段:《天文學史》——發現宇宙的機械秩序

史密斯的思想之旅始於對宇宙秩序的思考。在《關於哲學探究的指導原則:以天文學史為例》中,他觀察到宇宙運行得如同精密的機械裝置,各個部分像齒輪一樣緊密咬合。更重要的是,這種秩序並非來自外在的設計者,而是內在規律的體現。

史密斯在文中提到了星體運行的秩序就像「將所有這些分離的對象結合在一起的看不見的鏈條」,這是「看不見的手」概念的最早雛形。他寫道:

「這些探究的目的是安撫想像力,使自然的劇場成為一個更連貫、因此更壯麗的景象。」

第二階段:《道德情操論》——發現人性的同情機制

1759年,史密斯發表了《道德情操論》,將他的思考從自然界轉向人性。在這部作品中,他第二次使用了「看不見的手」概念:

「他們被一隻看不見的手引導,對生活必需品作出幾乎與大地如果平均分配給所有居民時相同的分配。」

史密斯發現,人類的道德行為源於同情心機制。他寫道:

「通過想像,我們將自己置於他的處境中,我們仿佛進入他的身體,在某種程度上與他成為同一個人。」

這個發現至關重要,史密斯認為道德秩序不是由外在權威強加的,而是通過個體之間的相互理解和同情自發形成的。

第三階段:《語言起源論》——發現溝通的自發演化

在《關於語言最初形成的思考》中,史密斯提出了一個思想實驗:兩個野生人類會「自然地開始形成『一種語言』使他們的相互需求彼此理解」。

史密斯認為,語言的發展不是任何權威設計的結果,而是人們在努力相互理解過程中的自發創造。這個洞察將語言理論與道德理論聯繫起來,展現了史密斯思想的一致性:無論是道德秩序還是語言系統,都建立在人類相互理解和同情的基礎之上。

第四階段:《國富論》——發現市場的自發協調

1776年,延續著前面的思考脈絡,史密斯在《國富論》中第三次使用了「看不見的手」概念:

「他通常既不打算促進公共利益,也不知道自己在多大程度上促進了公共利益...他被一隻看不見的手引導去促進一個並非他本意的目標。」

這次使用將自發秩序的概念應用於經濟領域,展示了市場如何通過個體的自利行為實現整體的福利最大化。

終極關懷:世界來於行為的結果,而非設計

回顧史密斯的整個思想發展歷程,我們可以看到一個一致的主題:世界來於行為的結果,而非設計。這是史密斯的終極關懷,也是他所有著作的核心洞察。

史密斯曾說過一句深刻的話:「手之所以看不見,是因為人們並沒有著手去創造一套共享的道德系統,他們的目的只是想在這一刻,跟自己正打交道的人獲得心心相通的愉悅。」

這句話揭示了史密斯思想的精髓:最好的社會秩序不是由智者設計的,而是在無數個體追求自身目標的過程中自發湧現的。這種觀點挑戰了傳統的設計論,提出了一種全新的理解社會秩序的方式。

.本文作者李佳達,著有《全球人才搶著學!密涅瓦的思考習慣訓練》

.繼續閱讀:亞當.史密斯《國富論》理想的數位化體現就是《比特幣》?

《國富論【權威中譯本】》

亞當.史密斯著,謝宗林,李華夏翻譯,

張清溪教授導讀。

「上冊」收錄國富論〈卷一〉至〈卷三〉

「下冊」收錄國富論〈卷四〉至〈卷五〉

雙書合購75折,亦可分購。

【本文參考文獻】

Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 1776.

Smith, Adam. The Theory of Moral Sentiments. 1759.

Alden, Lyn. "What Is Money?" LynAlden.com. https://www.lynalden.com/what-is-money/

Allaire, Jeremy. "Payment Stablecoins Support the Dollar and US Economic Competitiveness." Circle Executive Insights.

Bankless. "The Stablecoin King: Tether CEO Paolo Ardoino." Bankless Podcast.

McAleer, Graham. "The Place of Language in Adam Smith's Economics." Adam Smith Works, 2019.

Horwitz, Steven. "Spontaneous Order in Adam Smith." Adam Smith Works, 2018.

cover photo:wiki;canva

needle:ROCCO STOPPOLONI/unsplash

adam smith:Donovan Reeves/unsplash

.jpg)

.jpg)