相關專欄

內容簡介

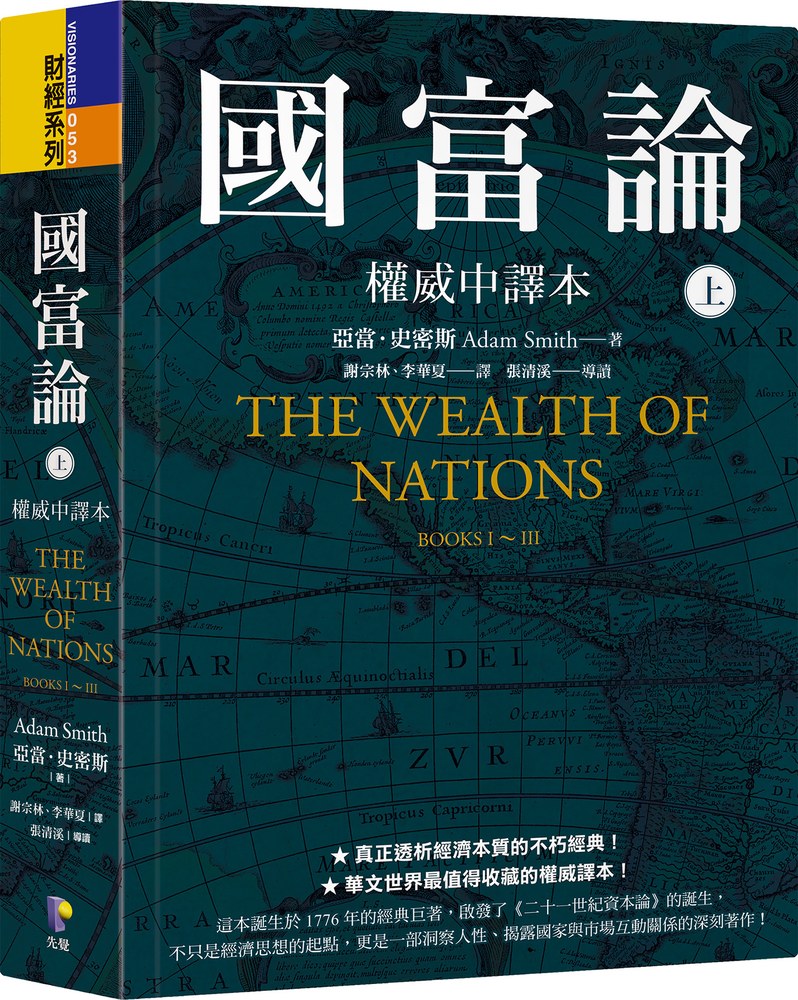

★ 真正透析經濟本質的不朽經典!

★ 華文世界最值得收藏的權威譯本!

這本誕生於1776年的經典巨著,

啟發了《二十一世紀資本論》的誕生,

不只是經濟思想的起點,

更是一部洞察人性、揭露國家與市場互動關係的深刻著作!

川普該補補亞當.史密斯的課了!市場不是只靠貪婪驅動,更要仰賴信任。──《金融時報》

這個時代,我們比任何時候都需要讀亞當.史密斯的《國富論》!

無論你是學生、一般公民、創業者、政策制定者,或是對這個世界感到迷惘的旁觀者,

現在,正是時候重新打開《國富論》,

唯有理解經濟思想的起源,我們才能更清晰地看見未來。

國家的富強,從來不是靠築牆設限、以關稅懲罰外人,而是仰賴自由交換、分工合作與互利貿易的力量。《國富論》讓我們認清:市場不是零和遊戲,而是一場眾人共贏的創造過程。

即使是現今龐大複雜的社會,其運作方式仍依循《國富論》所提出的原則。身陷貧富日益不均,充滿財政與貨幣幻覺的經濟變局裡,這部真正透析經濟本質的不朽經典,冷靜、理性地提出了能看清長遠大局的觀點,教會我們抵抗短視近利的政策誘惑,理解自由貿易與個人選擇的真正價值,也提醒我們:真正的經濟繁榮,來自開放與信任,而非恐懼與封鎖。

本套書由「全台灣的經濟學老師」張清溪教授導讀,譯文兼顧專業度與原作風格,詳實呈現亞當.史密斯原著特點,為華文世界最完整、最詳盡中文版。

「上冊」收錄國富論〈卷一〉至〈卷三〉

- 財富是以什麼樣的秩序在社會各階層自然分配?

- 為什麼有些人只能享有過得去的待遇,有些人卻能過著奢華的生活?

- 為什麼本來可以由一人完成的工作,分工之後才能將財富普及到下層人民?

- 是什麼決定了黃金的價值?

- 在什麼情況下,勞動階級會得到議價優勢,讓雇主願意主動提高薪資?

- 為什麼法律永遠不可能適當調節工資,儘管政府經常吹噓說辦到了?

作者簡介 亞當.史密斯(Adam Smith,1723-1790)

蘇格蘭哲學家與經濟學家,現代經濟學奠基者之一。史密斯早年就讀於格拉斯哥大學,隨後赴牛津大學深造,曾任格拉斯哥大學道

德哲學教授。他在1759年出版《道德情操論》,探討人性、道德與社會秩序問題,奠定其學術聲望。

1776年,史密斯發表最具影響力的著作《國富論》(《國民財富的性質和原因的研究》)。該書首創系統性的經濟分析,闡述市場如何透過「看不見的手」自然調節,促進整體繁榮,並為自由貿易與市場經濟提供理論依據。史密斯也批判當時流行的重商主義,強調分工與專業化的重要性。

《國富論》出版後迅速成為經濟學經典,深刻影響近代資本主義與現代經濟政策。至今,其思想仍是各國推動自由市場改革的重要基礎,奠定史密斯作為經濟學史上最重要思想家的地位。

譯者簡介

謝宗林

美國聖路易華盛頓大學經濟研究所博士候選人,經常在《經濟前瞻》、《東南亞經貿報導》等專業期刊發表論述。譯作有《國富論【權威中譯本】(上、下)》、《道德情感論》與《資本主義與自由》等。

李華夏

台大經濟系學士,美國南伊利諾大學經濟學博士。曾任中華經濟研究院研究員,歷任政大、清大等校兼任教授。譯作有《國富論【權威中譯本】(上)》《資本主義的未來》、《海耶克論海耶克》等。

導讀者簡介

張清溪(1948-2022)

彰化縣人,曾任國立台灣大學經濟學系教授與系主任,任內推動多項改革,並成立「台灣經濟學會」,有「全台灣的經濟學老師」美譽。張與其他三位同系教授所著的《經濟學:理論與實際》是無數人的經濟學啟蒙,其對台灣經濟教育的深遠影響,至今仍為人敬仰與追念。

規格

ISBN:9789861345468

EISBN:9789861345482

496頁,25開,中翻,軟精裝,單色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

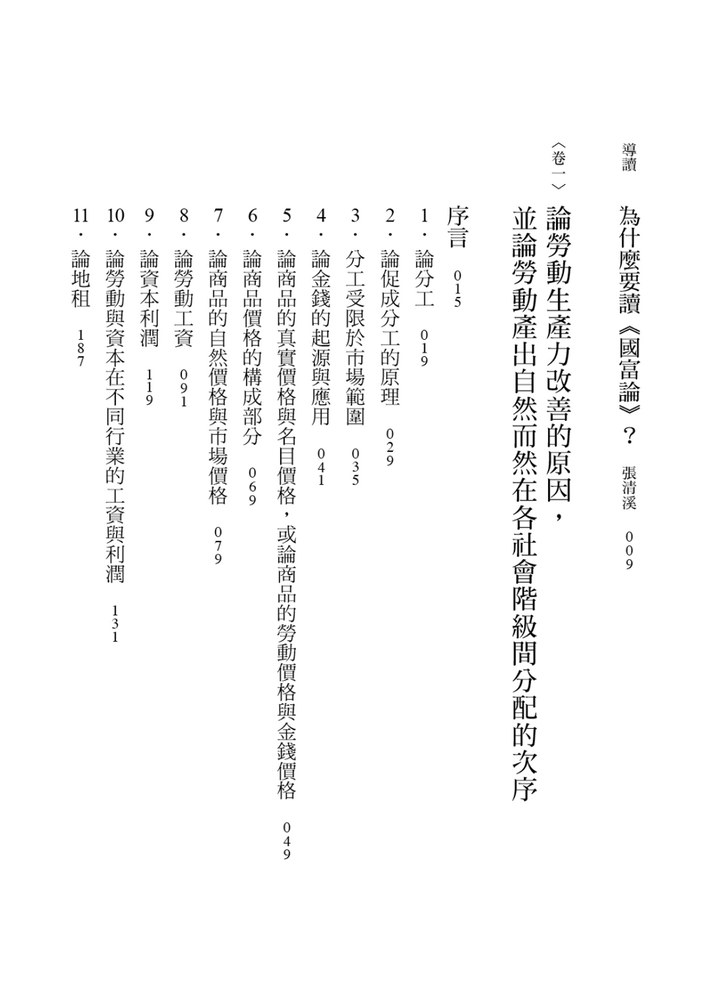

目錄

導讀 為什麼要讀《國富論》? 張清溪

〈卷一〉論勞動生產力改善的原因,並論勞動產出自然而然在各社會階級間分配的次序

序言

1. 論分工

2. 論促成分工的原理

3. 分工受限於市場範圍

4. 論金錢的起源與應用

5. 論商品的真實價格與名目價格,或論商品的勞動價格與金錢價格

6. 論商品價格的構成部分

7. 論商品的自然價格與市場價格

8. 論勞動工資

9. 論資本利潤

10. 論勞動與資本在不同行業的工資與利潤

11. 論地租

〈卷二〉 論物品積蓄的性質、累積與運用

序言

1. 論物品積蓄的種類

2. 論貨幣作為社會全部積蓄中的一個特殊種類,或論國家資本的維持費用

3. 論資本的累積,兼論生產性和非生產性勞動

4. 論貸出取息的積蓄

5. 論資本的各種用途

〈卷三〉 論不同國家財富增加的過程

1. 論國家財富增加的自然過程

2. 論羅馬帝國滅亡後,歐洲古代國家農業發展的阻礙

3. 論羅馬帝國滅亡後城鎮的興起和進步

4. 論城鎮商業活動如何促進鄉村改良

序

導讀

為什麼要讀《國富論》?/張清溪

有人曾開玩笑說,所謂「名著」,就是大家都聽過、但是都沒有讀過的書。《國富論》這本書相信很多人都聽說過,但不知道有多少人讀過。記得剛進入台大經濟系,我就興匆匆的到圖書館借來原著(當時還沒有通俗的譯本),想一窺這位號稱「經濟學之父」的代表作。結果看來看去看不懂,不久,忙別的事就把它忘了。一別三十年之後,我才認真重讀《國富論》,而且赫然發現,亞當.史密斯是在五十歲時完成這本巨著,就是我讀它的年紀。這次重讀,我是以台灣銀行的經濟學名著翻譯叢書為基礎,看不懂的地方才核對原文。我發現譯本的問題頗多,乃起了重譯之念。不久,得知謝宗林先生等人已經著手翻譯了。這真是大好消息,因為謝先生是我所知最適當的翻譯本書人選。這不是信口開河的。因為教學的需要,我讀過不少經濟翻譯書,就以謝宗林等人所譯的《不要命的自負:社會主義的種種錯誤》(The Fatal Conceit: The Errors of Socialism,作者F. A. Hayek,遠流,1995)最令人滿意,而海耶克的書一向以難讀出名。

譯者翻譯本書相當用心。舉兩個例子。一是money這個簡單的「貨幣」名詞,本書原則上譯為「金錢」。為什麼呢?因為現在貨幣主要構成項目是「支票存款」,不是現鈔(新台幣),更不是輔幣(銅板);但是在當時(十八世紀),money基本上是金、銀等金屬貨幣,可知其間差別之大。亞當.史密斯主張以信用貨幣代替金銀貨幣。他有一個有趣的比喻:money就像一個推動社會經濟轉動的巨輪,這個巨輪過去是以金銀製成,為何不換成便宜的紙幣呢!其實,金融市場的變革,是近代經濟最突出的現象(好不好另當別論,但如以最近當道的金融商品,帶動整個社會人力物力投入這零和的金融遊戲,實在很難說它有什麼好處),因此相關的議題,也有時代上的差異。例如,所謂塑膠貨幣(信用卡)雖然還未具獨立的貨幣功能,但對交易行為影響極大。另一個相關的例子,是capital這個簡單的「資本」。現代經濟學把它視為「實物」,主要指機器設備等生產財。但是在《國富論》裡,capital的重點則是在「營運資本」,這後來成為奧地利學派的主張。譯本有時視它為「資金」,有時則譯成「財源」,視前後文而定。

自從亞當.史密斯的《國富論》發表以來,兩百多年的經濟學發展,照理說應已將其精華納入教科書中。但是基於三點理由,我以為有必要重讀原著。一是它完成於現代經濟學體系建立之前,立論的方法是從複雜的社會現象中,歸納出經濟學原理。我們可以從書中學習到這種觀察社會的方法。這種學習方式,與當代學生從教科書中依循既有體系的學習,各有優劣。現代的學習方法有一套完整體系,可以大量節省時間;缺點則是很容易局限於這個體系內,跳不出既有的框框,難以看到體系外的風光。做過論文研究的人,常常有一個經驗,找論文題目與尋找立論的觀點,從雜亂無章的現象、資料、思潮中理出「頭」、「緒」,是做研究最困難費時的;其實這也是做研究最珍貴的地方。當然,若有現代經濟學的基礎,而又能開放心胸不帶執著的去重讀古典,則會有更深的認識與體會。這裡的重點是「不帶有執著」,因為,《國富論》完成於一七七六年(也是美國獨立那年),亞當.史密斯花了十年才完成此書,因此書中說的本世紀,就是十八世紀。我們看這部兩百多年前的書,要能盡量體會當時的情景,不要先有批判的成見,才不會阻礙自己去了解作者的意思。若是能這樣品嘗,或許會發現亞當.史密斯的地租理論,比後來的李嘉圖的「差額地租」更寬廣、更具啟發性。我們最好還要知道,《國富論》完成的十八世紀中葉,正是歐洲流行海外探險殖民的年代。當時英國有東印度公司,而東印度公司與當時的商業同業團體是亞當.史密斯經常批評的對象,因為政府賦予它們太多的特權。

第二,亞當.史密斯的主張,有些不被後人重視,例如「分工」。《國富論》共有五卷,而〈卷一〉第一章的標題就是「論分工」,之後三章分別是「論促成分工的原理」、「分工受限於市場範圍」與「論金錢的起源與應用」。在我近年來慢慢了解分工的重要性,以及金錢(貨幣)對於分工、交易的價值之後,我對亞當.史密斯這樣的安排,簡直是驚呆了。我五十歲時除了回頭看《國富論》,追溯經濟學的起源外,還接觸了「法輪大法」,進入修煉的人生。在《轉法輪》這部大法中,提到「有許多人想要往高層次上修煉,這個東西給你擺在面前了,你可能還反應不過來……」我對亞當.史密斯以「分工」來為《國富論》這個經濟發展理論破題,有一點點類似的感覺。因為,經濟學的最終課題是「經濟發展」,而「分工」正是經濟發展的根源,是比科技、資本、制度更根本、更關鍵的因素。亞當.史密斯一針見血指出分工的關鍵角色後,分工的觀念雖然被接受了,但在整個汗牛充棟的經濟理論著作中,它的地位卻很邊緣。原因是在近代數理經濟學中,分工不容易處理。幸好旅澳華人經濟學家楊小凱與黃有光等人,特別是楊小凱,對此有極大的突破。其實我對此的一點了解,也得助於楊小凱在台大經濟系客座中的講學。

第三,我們從《國富論》中除了尋找西方社會科學的根源外,還可以當作經濟史來學習,特別是〈卷三〉。亞當.史密斯分析任何問題,幾乎都從「原始」社會的歷史變化開始陳述,從中解釋其間的經濟意義。他對社會現象的經濟內涵,有著非比尋常的洞察力,很多我們看似稀鬆平常的現象,他可以洞察其中代表的社會意義,特別是在經濟發展上的特殊內涵;整部《國富論》就是在分析經濟發展,因此讀者要記得印證各個論點與經濟成長的關係(例如價格機能如何促進經濟成長)。這就有賴讀者細細體會了。正因為亞當.史密斯的這種洞察力,我們迄今還可以經常看到,許多極有名的經濟學者不時的引用《國富論》的詞句。

讀者須注意的是,《國富論(上)》集結〈卷一〉至〈卷三〉,〈卷四〉、〈卷五〉收錄在《國富論(下)》,而其中〈卷五〉論述政府收支,是非常重要的。

(本文作者為台大經濟系教授)

.jpg)