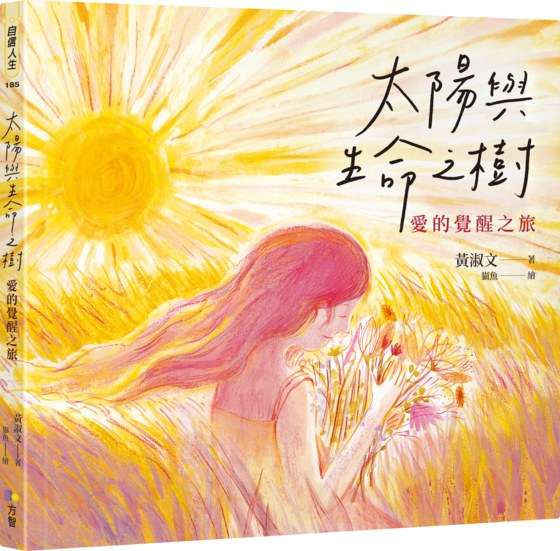

黃淑文用兩年半的時間,完成11萬個大禮拜,並親自到西藏釋迦牟尼佛前,用大禮拜環繞大昭寺八廓街一圈,獻給讀者的生命之書《所有相遇,都是靈魂的思念》剛上市,她回想自己,為什麼想要寫西藏。

出於一種連自己也不清楚的原因,生了女兒之後,從小一頭短髮從來沒有留過長髮的我,開始跟著女兒綁辮子。這一綁,居然綁了十幾年,每天綁辮子,從此再也沒有任何欲望換過任何髮型。

「兩根辮子」變成我個人鮮明的印記。這個印記,究竟要把我牽引到甚麼地方,老實說,我自己也不明白。

直到2010年,我去印度拉達克,看到拉達克藏族已婚婦女終身綁兩根辮子,我的心裡產生一種莫名的悸動。原來有人跟我一樣。

拉達克有「小西藏」之稱,雖然隸屬印度北部,但他們的語言文化宗教都與西藏相近。我在拉達克巧遇一群西藏喇嘛,他們說,我的臉頰酡紅笑容爽朗,連走路的姿態都像藏族,叮嚀我今生一定要回去西藏尋根。

這個西藏夢,在六年後,2016年終於成行了。出發前幾天,我的電腦突然中毒,多年來的創作心血全毀,任憑我怎麼求助電腦工程師都無法挽回,我的心情跌至穀底。接著,很少生病的我突然重感冒,連去餐廳吃飯都不小心撞到玻璃門,頭上腫了一個大包。

一連串的變卦,導致我的西藏行完全沒有時間做準備。帶著兩件長袖,一件背心,一件薄的羽絨衣,兩件長褲,還來不及把心情調適好的我,帶著很簡單的行囊,匆匆忙忙的就出發了。

相信生命,不要因為恨一個人而失去你的愛,生命就會回過頭來照顧你。--《所有相遇,都是靈魂的思念》

到了西藏,一下拉薩機場海拔就3650公尺,直逼台灣最高峰玉山3,952公尺。高原地區空氣稀薄,同團很多人開始出現高原反應,頭痛、胸悶、腸胃不適…有的上吐下瀉,有的心悸必須吸氧氣上路,也有人天天流鼻血,最嚇人的是,有人到了五千多米的高山,一下車馬上就暈倒……

對照團員的身心不適,有19人吊點滴,傻傻的,完全沒做準備的我,除了頭部有些脹痛,(自己刮痧按摩呼吸調息,一下子就過去了),幾乎沒有高原反應。感覺自己好像回到熟悉的家,身心輕安好自在,甚至沒有任何防曬,也不怕惡毒的陽光。

除了很訝異的,看到和我同樣綁兩根辮子的藏族婦女,更讓我驚奇的是,我平常在台灣穿的衣服,居然和西藏廟堂如此相近融合。寺廟裡喇嘛的誦經聲,對我而言,居然那麼的熟悉,甚至沒人教導提醒,我就自自然然的和當地的藏民一樣五體投地,全身匍匐在地上,用至誠的心靈向佛頂禮。

廟堂裡傳來「唵嘛呢叭咪吽」六字大明咒,一聲又一聲的誦經聲,很快的,把我整個人都融化了。在佛陀面前,平凡的我們是如此的渺小。跟著藏民,雙手合十,跪倒在佛前嗑長頭的那一瞬間,我的眼角不知不覺沁出了淚水。真的,那種感動,是莫名的,無法解釋的,甚至只是出於一種本能。我一跪下,就毫不猶豫的,想把自己交託出去,把自己的身心靈,所有的一切都獻給佛陀。

或許是我看起來太像藏人,到了雍布拉康騎馬上山,大部的團員都由當地居民牽著馬護送上山,唯獨我騎上馬兒時,當地居民爽快地拍拍馬的屁股,就叫我自己騎馬上山,把我嚇了好大一跳。我很想大叫我不是當地人,也不會騎馬,卻已經來不及了。

我們總是因為緣滅而傷心,卻不知緣滅,有時也帶動了新的緣起。--《所有相遇,都是靈魂的思念》

幸好這匹馬很乖,我不僅如願安全的抵達山頂,在騎馬的途中,望著蔚藍的天空,五彩的經幡,我的心,我的眼,緊緊的被經幡上的祈禱文抓住了。一種熟悉的感覺,讓我憶起了某種東西,某個誓願。

是的,我屬於這裡,屬於西藏,我曾經發過某個誓願,想要重新回到這裡。

我走到湖邊,告訴西藏的山林,我回來了。

我在湖邊,做了一個祈福的瑪尼堆,許了一個學藏文的心願。希望有一天,我可以用藏語和西藏的高山大湖,寺院的佛陀,田間的小花小草,高原上的老鷹說話,我希望自己能用原鄉的藏語和西藏的土地對話。

禱告時,湖邊的水面波光粼粼,好像回應著我。我突然深深感受,我和這塊土地是一體的。祈禱,是和內在的自己對話。說給自己聽,說給心裡的神聽,說給山聽,說給海聽……說給石頭聽……。當我發自真心去說時,我發現,神佛萬物是會回應的。

用愛祈求,愛就會回到你身上。這是宇宙不變的定律呀。

對我而言,這趟西藏的旅行,不只是找到自己的根,還有不可思議的感動。旅程結束前一天,到了薩迦寺,我決定把當地居民獻給我的哈達,獻給佛菩薩。領隊阿郎說:「在佛前,許一個心願吧!」

我心想,旅程中,參觀了那麼多寺廟,每到一間寺廟就為家人好友祈福。如果最後要跪在佛前,發一個總願,我最想發甚麼心願呢?

驀然間,跳上我心頭的,竟是「我想要一輩子當受刑人的老師」,好多複雜的感觸突然蜂擁而上,跪在佛前的我忍不住熱淚盈眶。等我擦乾眼淚,起身向佛菩薩頂禮時,突然發現廟堂出現了一種七彩的曼陀羅光圈,安安靜靜的圍繞著我。

那七彩的光圈,似乎有生命,好像有甚麼話要跟我說。我被這一切震懾住了,揉揉眼睛,以為自己看錯了。當我再度凝神看著七彩光圈時,卻被光圈所散發出來的溫暖所感動,我的淚水潸潸而下。

更奇妙的是,我每一次凝視七彩光圈,每哭一次,廟堂就多一個七彩光圈,我一直哭,光圈越來越多,直到光圈環繞整個廟堂,落在佛菩薩的臉龐時,我已經哭到無法抑止。

我一路哭,在途中遇到導遊小馮,他拍著胸膛,要我看著他的心。他鼓勵我:「先把心穩下來,最重要的是自己這顆心,佛菩薩和你的心相應,是很好的事啊。」

不知怎麽回事,我還是只能一直哭,直到上了車,無法停止的眼淚還掛在臉上。同團的朋友,都很好奇我到底怎麼了?

被埋藏在雜草中的紅玫瑰,好像一直在等我。紅色是我最喜歡的顏色,或許我等待的不是我的愛人,而是我自己。 --《所有相遇,都是靈魂的思念》

我在車上分享《在愛裡活著》,我陪伴監獄學生到最後一刻的故事,同團的朋友都跟著我哭了。

事後,有一個團友孟涵跟我說,此行來西藏,是因為有人不能來,她臨時起意補上缺額來的。她說,看著團員每到寺廟誠心跪拜,甚至淚流不止,她自己卻一點感覺也沒有,究竟是佛緣未到?還是自己太過魯鈍?於是發了一個心願:「如果我走到哪一尊佛像前,也會有這樣想哭的悸動,那我就知道,那必是我要追隨的了。」

沒想到,一路參訪寺廟,孟涵所祈求的心願,並沒發生,反而在即將結束旅程之前,聽到我分享和監獄學生的故事哭到不行。她開玩笑說:「這一定是我想追隨的了。」

(我以為孟涵開玩笑,沒想到,旅行結束回到台灣,她發願買了200本《在愛裡活著》,其中70本捐給花蓮監獄,50本捐給嘉義監獄,80本送給她的朋友,讓我感動不已。)

離開西藏的那一天,止不住的淚水從臉頰潸潸而下。回到臺北,在西藏睡得很好的我,反而失眠了。或許是我的身體回來了,靈魂還留在西藏吧。

我終於明白,去西藏前,為甚麼電腦會中毒,還突然重感冒,甚至撞到玻璃門。當我們的身體和心靈受到某種撞擊,都是老天爺要我們做一些改變。重感冒,是為了淨化我的身體,電腦中毒是為了讓我的創作歸零重新突破,唯有把自己清空放空了,我才能回到心靈原鄉,裝進新的能量,長出新的自己。

記得《大魚海棠》電影末尾有一句對白: 人生是一趟旅程,我們經歷了幾次輪迴,才換來這個旅程。這個旅程很短,不妨大膽一些,大膽的去愛一個人,去攀一座山,去追一個夢…...

女兒聽了我的西藏行後,畫了兩幅畫送我。當初就是生了女兒,才開始綁辮子的呀。看著這兩幅圖畫,各種酸酸甜甜的感覺,像跳躍的藏文字母,在我的心裡湧動著。

我看到自己變成一個女孩,飛了好遠好遠的旅程,終於穩穩的落在我夢中的土地上。忘了是那本書說的,「倘若你旅行的夠遠。最終,你會回到開始的地方。」我深信,我會不斷地回到西藏,直到圓滿這段旅程。

直接試讀

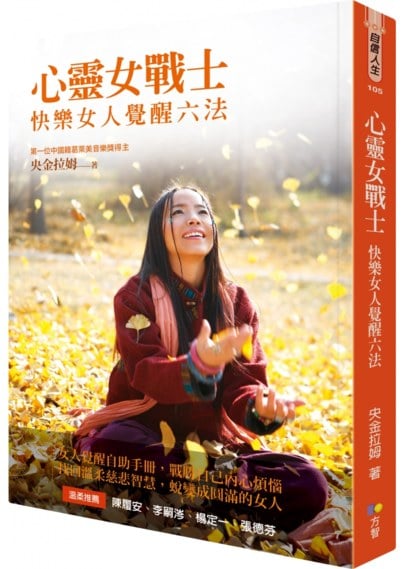

★央金拉姆(音樂家、作家、西藏女禪者)、鴻鴻(詩人.導演)、王榮裕(金枝演社導演)、黃嘉俊(黑糖導演)、鄭宗龍(編舞家)、于瑋珊(編劇/導演)── 感動推薦

一.秘密通道

一個人需要隱藏多少祕密,才能巧妙地度過一生?這佛光閃閃的高原,三步兩步便是天堂,卻仍有那麼多人,因心事過重,而走不動。

--倉央嘉措

雪雁站在大昭寺廣場,注視著這個煨桑爐,已經有一段時間了。她從大昭寺出發,沿著八廓街轉經,每次回到大昭寺廣場,都會發現這個煨桑爐不太尋常。

剛開始,轉經的藏人把松枝丟進煨桑爐焚燒,成團的濃煙從爐頂竄出後,會慢慢裊裊上升往四面八方移動,漸漸分裂成幾縷輕煙後,便融入空氣化為無形。但雪雁在八廓街轉了一圈又一圈,每次回到大昭寺廣場觀察這一團白煙,都會發現最後總有一絲透明到幾乎看不見的輕煙,彷彿有生命似地飄呀飄,停佇在大昭寺廣場旁一棵已經沒有生機、只剩下一截樹樁的老樹上。老樹的毛孔輕輕張開,把那一縷輕煙吸了進去。......(繼續閱讀)

*本文照片為作者黃淑文提供

.jpg)

.jpg)

.jpg)