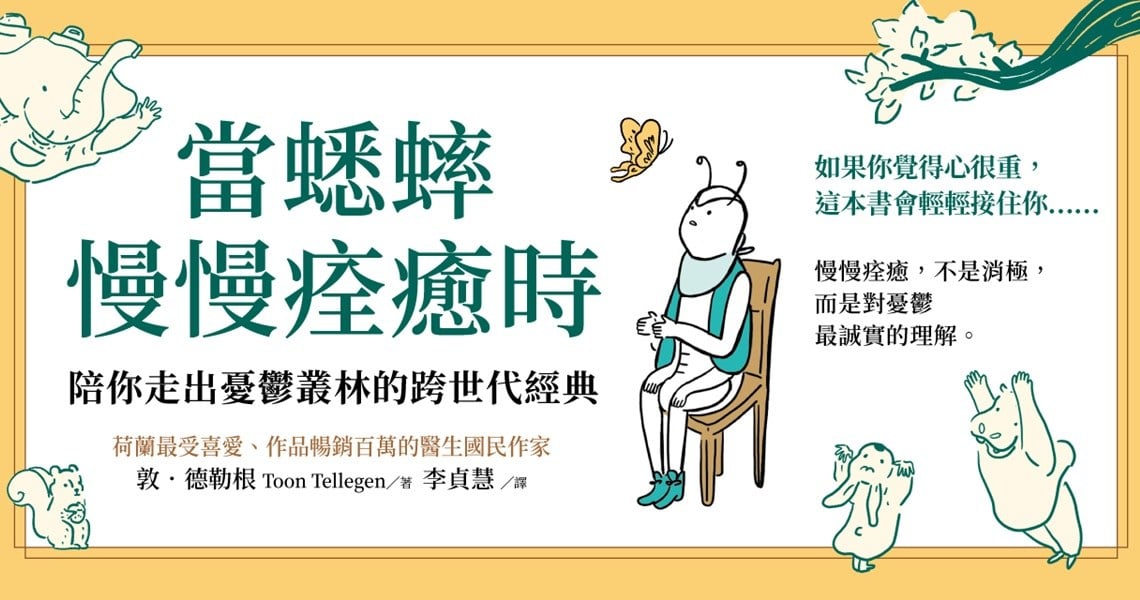

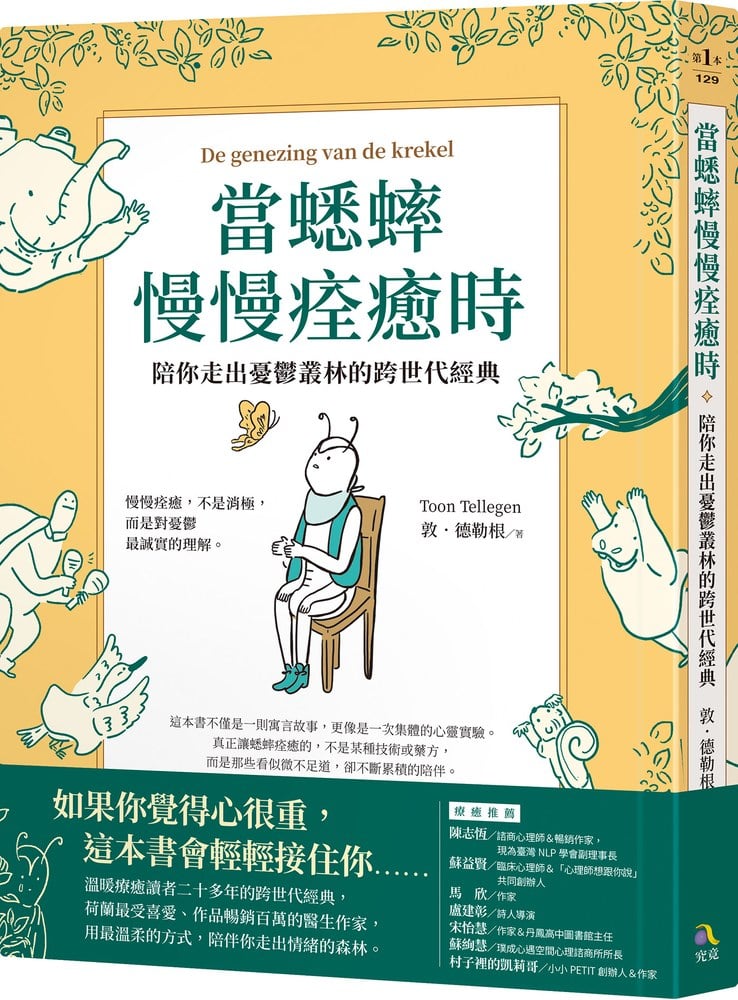

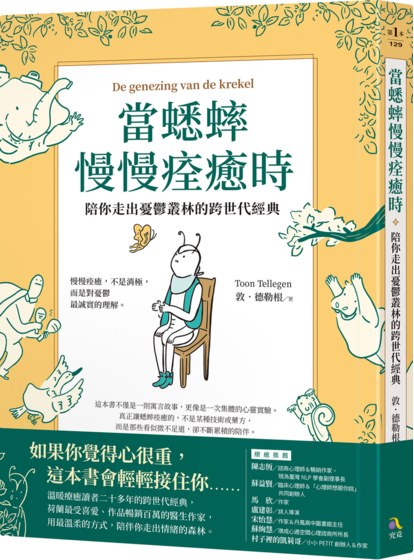

具有行醫背景的作家敦.德勒根,常透過不同動物之間的互動,探討關於生命與幸福的深刻問題,系列在荷蘭的銷量已超過100萬冊,在日本深受谷川俊太郎、江國香織、小川洋子的喜愛。中文版新作為《當蟋蟀慢慢痊癒時》。

德勒根的創作向來以「動物寓言」著稱。松鼠、螞蟻、大象、蟋蟀等角色經常在他的作品出現,這些動物角色不僅適合兒童閱讀,也充滿隱喻性、對成人而言具備深度。

透過動物世界,他創造了一個熟悉卻奇異的場域,讓我們能在童話中同時看見自己內在的影子、矛盾與癒合之道。

*德勒根作品常常受邀跨界發揮,音樂+文學+哲學的奇妙氛圍。與五重奏合作

在童話場景中重新面對自己

《當蟋蟀慢慢痊癒時》,這本書談的是一隻不知為何陷入憂鬱的蟋蟀,從低潮中慢慢復原的過程。但就在牠慢慢痊癒的時候,讀者千萬別忘了,故事裡還有一個平行的故事:一頭努力想爬上樹的樂觀大象。

兩個動物兩個看起來毫無關聯,卻象徵著我們內在的兩種力量。而用榮格心理學的語言來說:

蟋蟀=一切無法行動的部分

大象=一切過度用力的地方

蟋蟀象徵我們心裡被壓著、卡住、無法前進的那一面,牠很卑微很渺小。大象則象徵我們拼命證明、努力想要成為的某種形象,牠很自信很巨大。

蟋蟀與大象,正是同一個人內在的兩極。

蟋蟀:陰影的沉重

對世界失去反應力

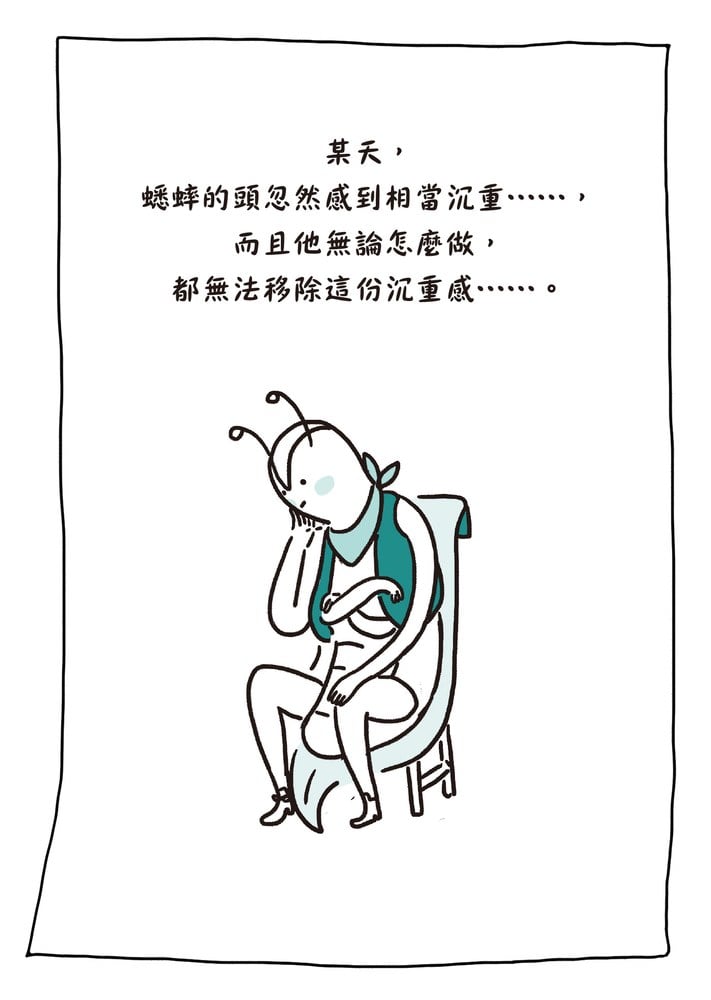

蟋蟀突然覺得頭上有某種重量,這個重量沒有原因,也無法命名。這是憂鬱的典型描述:

• 不是傷心,而是沒有力氣感受

• 不是不想做,而是心中沒有動力

蟋蟀不想面對自己「累了」、「沒辦法」、「無力」,但陰影會透過身體來說話,於是變得沉重、停滯、不願移動。

蟋蟀的漫無目的漫遊、健忘、停止活動、甚至不想說話,都是憂鬱浮現的方式。

森林中的動物們提供了各種方法給他,但你可以看見德勒根以幽默的方式輕輕地挖苦這些小小哲學家。面對憂鬱時,牠們是一群並不曉得自己在賣弄什麼,方法彼此矛盾的「專家」。

記住,不要催促無意識,否則它會以症狀的形式來反抗。

蟋蟀也不曉得自己為何能夠痊癒,但你若細細體會就會發現,他的慢慢痊癒並不是源於勇於戰鬥,而是因為他終於「停止向自己開戰」。

大象:自我膨脹

拼命成為不屬於自己的模樣

大象的故事看起來有些荒誕,他不停想爬上樹,跌倒,再爬,再跌。他考慮了各種方法,認真請教了許多意見,他的不顧現實是每個人都曾有的倔強。

但這是最常見的矛盾:我們樂於成為自己不屬於的模樣。榮格把它稱為 人格面具(persona)。

我們戴著一個想讓世界看到的面具,但那卻讓我們迷失。

大象不適合爬樹,甚至他在故事裡還被天牛建議去海裡游泳。直到故事結束,他都沒有發現,自己是草原中的國王。

為了成為不適合自己的模樣,很多人的前半生都有過這些表現:

• 完美主義

• 自我強迫

•「我要證明我辦得到」

他成為了另一種極端。蟋蟀「做不到」,大象則是「我一定要做到」。

榮格心理學最大的洞見之一,是兩極的對立同時並存:每個太用力之處,都隱藏著另一個無力的地方。

蟋蟀與大象都是我們內在的某個部分,他們互為陰影。

我們的心很大

蟋蟀並沒有忽然振作,大象也沒有真的爬上樹。但事情卻有了改變:他們都停止和自己對抗,而且都得到了同伴的陪伴。

換言之,自癒需要環境的同步支持,一如個體化要在關係裡完成。

蟋蟀教我們,癒合需要時間。大象教我們,放下比用力更難。而我們的生命,同時需要兩者。

德勒根延續了他對「動物等同人類內心狀態」的風格。蟋蟀不只是蟋蟀,而是內在受苦、沉重情緒的化身;大象不只是大象,而是用力過度、自我期待過高的樣態。

他所建構的動物寓言,並非單純講給兒童聽的故事,而是讓成人能在「童話場景」中重新面對自己的內在動力、陰影與癒合。

本書的閱讀方向

我想,《當蟋蟀慢慢痊癒時》有幾個閱讀方向:

1、瞭解憂鬱者的無力心境

2、瞭解每個人的內在都存在的對立

3、瞭解我們的心很大,住著想法各異卻彼此關愛的居民

是的,書裡大大小小的昆蟲與動物都是我們自己,你一定聽過他們的想法與聲音。請再次靜下來傾聽,不推開,不強留。

練習看著他們來來去去,而你始終保持在讀者/第三者的位置,不被他們牽引。

祝福有一天,你也會送走你的憂鬱~

--本文獲授權刊登,原文載於【愛智者書窩】FB

具有行醫背景的作家敦.德勒根,透過不同動物之間的互動,探討關於生命與幸福的深刻問題,系列在荷蘭的銷量已超過100萬冊。中文版特邀Dinner Illustration為本書插畫。

★如果你覺得心很重,這本書會輕輕接住你……

溫暖療癒讀者二十多年的跨世代經典,

荷蘭最受喜愛、作品暢銷百萬的醫生作家,

用最溫柔的方式,陪伴你走出情緒的森林。

★慢慢痊癒,不是消極,

而是對憂鬱最誠實的理解。