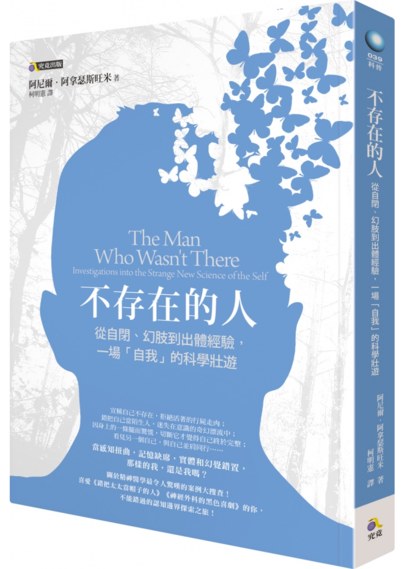

為什麼有人聲稱自己不存在?為什麼有人想擺脫自己身體的某個部位?當感知扭曲,記憶缺席,實體與幻覺錯置,那樣的我還是我嗎?自閉症、阿茲海默、思覺失調......英國科學作家協會最佳報導獎得主阿尼爾.阿拿瑟斯旺米,貼近飽受折磨的患者與科學界,對現代神經科學家問:「我」是誰?

***

這不是大衛第一次嘗試截掉他的腿。在他大學剛畢業時,他試過拿一條用舊襪子和強力捆包線做成的止血帶這麼幹過。兩個小時後,疼痛變得讓人無法忍受,而且恐懼削弱了他的意志力。從阻絕了血液的肢體上拆下止血帶有可能會致命,位於捆綁處下游的受損肌肉會向身體釋出大量毒素,造成腎臟衰竭。雖然如此,大衛還是自己解開了止血帶。只能說幸好他不是綁止血帶的專家。

這次失敗並未緩和大衛想要擺脫一條腿的渴望,這個念頭開始磨耗他,主宰了他的意識。那條腿一直都是個異物、一個冒牌貨、一種侵擾,他醒著的每一分每一秒都在想像失去腿的自由。他會用自己「好的」那條腿單腳站立,試著不把任何重量加在那條壞掉的腿上。在家裡,他會跳著走動;坐著的時候,他常常會把腿往一旁推。總之那條腿就是不屬於他。他開始怪罪那條腿害他交不到女朋友,但是大衛獨自住在郊區一幢小小的連幢別墅裡,既害怕社交又苦於建立關係,他也不想讓任何人知道自己的奇怪心病。

在他同意當面會談之後,我們在一家普普通通的餐廳等候區碰面。餐廳大堂裡輕快的吉他音樂和大衛的心情格格不入。他在說到自己的抑鬱時開始哽咽,我在稍早的電話裡已經聽過他沙啞的聲音,但是親眼看著這個已經長大成人的男人如此情緒滿溢,還是讓人感到很艱難。

「情況已經糟到我可能一回到家就會開始哭。」他已經在稍早的電話裡跟我說過了。「我會看著別人,看見他們過著很順遂的生活,但我卻卡在這裡,超級淒慘。這種奇怪的心病把我拖住了。我腦中合邏輯的想法是我現在就需要處理這個問題,因為如果再等下去,我就沒有太多機會能好好過日子了。」

有一晚,大衛再也無法忍受,於是打電話給他最好的朋友。大衛一直想要坦白這件事,所以告訴了他。他的朋友給了很有同理心的反應,那正是大衛需要的。大衛話還沒說完,他的朋友就開始上網搜尋相關資訊。「他跟我說,在我的整個成長過程裡,我的眼睛裡一直都藏著什麼。」大衛說。「看起來就好像我的眼睛會痛,好像裡頭有什麼我沒有告訴他的事。」

大衛一旦敞開心胸,便發現自己並不孤單。他在網路上找到一個社團,裡頭的人也都絕望地想要摘除身體的某些部位,通常是四肢之一,有時是四肢裡的一對。這些人罹患了一般稱之為「身體完整性認同障礙」的疾病,簡稱「BIID」。科學社群對於這個病名是否正確描述了病況仍未有定論,其他建議的病名還有「異肢症」,字源是希臘文的「外來」和「肢」,但我在這一章裡還是將這種疾病稱做「BIID」。

過這個線上社群,許多人才發現自己的抑鬱原來有個正式的名稱。社群擁有好幾個網站和數千位會員,甚至具有內部的細目分類,其中「慕殘者」指的是那些著迷於截肢者,或受到截肢者(通常是性方面的)吸引,但自己並不想截肢的人;「自殘者」是那些強烈渴望自身截肢的人。再進一步細分,「行動者」指的則是那些對截肢的渴望特別強烈的人。

有一名自殘者告訴大衛,有位前BIID患者一直在替其他自殘者和亞洲的一位外科醫師牽線。只要收了錢,這位醫師會願意進行地下截肢手術。大衛在臉書上和這位守門人取得連絡,但一個多月後仍無回音。隨著他接受手術的希望開始淡去,大衛的抑鬱變得更加嚴重,那條腿越發執意要侵入他的思緒。他決定靠自己,再次嘗試擺脫它。

這次他不靠止血帶了,改採用乾冰,那是在BIID社群裡很受歡迎的一種自力截肢方法。概念是把那條令人厭惡的肢幹凍成重傷,使得醫生除了截肢以外別無他法。大衛開車到當地的沃爾瑪百貨,買了兩個大垃圾桶。他的計畫粗暴而簡單,首先他會把腿浸在裝滿冷水的桶子裡麻痺它,然後再伸進裝滿乾冰的桶裡,直到腿部嚴重受傷到無法復原為止。

在那天晚上入睡前,他檢查了自己的電腦。

終於來了,有一則訊息。守門人想和他聊聊。

「斷肢癖」研究

我們對BIID的理解才剛起步。醫療機構普遍將這種病況當成一種變態來打發,這種做法並沒有幫助。然而有證據顯示這種疾病已經存在數百年了。在一篇近期的論文裡,瑞士蘇黎世大學醫院的神經心理學主任彼得.布魯格引用了一名英國案例:他在十八世紀晚期去到法國,要求一位外科醫師幫他截掉他的腿。外科醫師拒絕了,這位英國人拿出槍指著他,逼他執行手術。在回到家以後,他寄給外科醫師二百五十基尼(當時的英國貨幣)以及一封感謝信,他在信中寫道,他的腿是阻礙幸福的「一種無形障礙」。

這種疾病的第一次現代記載來自一九七七年,那時《性學研究期刊》發表了一篇論文談論「斷肢癖」,也就是想要成為截肢者的渴望。那篇論文將截肢的渴望歸類為一種性欲倒錯(那是用來描述異常性欲的廣義術語)。雖然大多數渴望這種截肢的人確實會受到截肢者的性吸引,但「性欲倒錯」這個詞長久一來都是很容易遭到誤解的標籤。畢竟曾有一段時間,同性戀也被標示為性欲倒錯。

葛雷格.弗爾斯是該篇一九七七年論文的共同作者之一,他後來成為紐約的執業心理學家。弗爾斯本人就患有該疾病,隨著時間過去,他成為BIID地下社群的一名重要人物。弗爾斯偏向虎山行,他找到一位亞洲的外科醫師,願意為了大約六千美金進行截肢手術。他也連絡了紐約哥倫比亞大學的臨床精神科醫師邁克爾.費司特。出於好奇,費司特著手調查五十二名病患。他的發現很有教育意義,所有的病患看起來似乎都沉溺於想像擁有和自己實際上有某些不同的身體,他們對自己身體的內在感知似乎和實際的身體有所落差。費司特逐漸相信他看見的是一種認同和自我感的失調症狀,他後來也開始倡議要讓BIID得到較廣泛的認可。

「最初提議的病名『斷肢癖』顯然有問題。」他告訴我。「我們想要一個類似性別認同障礙的病名。『性別認同障礙』隱含的概念是,有一種叫做『性別認同』的功能,也就是你對自己是男或是女的認知,然後這種功能出了錯。所以類似的概念會是什麼呢?『身體完整性認同障礙』這個病名是在假設有一種正常的功能,也就是身體組合在一起的方式所帶來的安適感,而這樣的功能有了問題。」

二○○三年六月,費司特在紐約的一場會議上發表了他的發現。史密斯、弗爾斯,以及許多BIID的罹病者都參加了會議。其中一人就是大衛的守門人,我會叫他派屈克。

把我的腿帶走吧

派屈克住在一座有點鄉下的美國濱海小鎮,他坐在家中,回顧妻子發現他的心病的那天。她注意到一疊列印紙,上面都是截肢者的圖片,但是「衣著完整,沒有裸露或之類的東西。」那真是尷尬的一刻。派屈克要她看仔細一些,於是她再細看了一次,馬上意識到圖中的那些男人都是截肢者。

派屈克告訴他的妻子,從他四歲起,他的腿就一直讓他覺得很異樣,那股感覺最終發展成不顧一切想擺脫它的渴望。他的妻子很震驚,因為他們已經結婚幾十年了,發現他這麼多年來始終對她有所隱瞞,這讓她很難接受。但是他的告白也帶來了解脫,派屈克獨自受苦超過四十年了。

這股寂寞感幾乎龐大到難以承受。

他考慮過自力截肢,他聽說有人躺在鐵軌上讓火車輾過肢體,或是有人用獵槍轟掉自己的腿。「火車法的問題是,如果火車行駛的速度很快,可能會害你隨隨便便就丟掉性命,因為火車可以把你捲起來再噴飛出去。」他說。「我真的不想在過程中死掉,最後還是不知道只帶著一條腿活下去是什麼樣的感覺。」

少了一部分之後,終於「完整」的我

差不多十年前,派屈克終於成功抵達亞洲,見到那位弗爾斯引介的外科醫師。他在一個星期五的夜裡住院,還得一直等到星期六晚上才會被推進手術房。「那是我人生中最長的一天。」他對我說。隔天他從麻醉中醒來。「我低頭一看,簡直無法相信。我的腿終於消失了。」他說。「我欣喜若狂。」在他截肢後的十年來,他唯一後悔的是他沒有早一點接受手術。「給我全世界的錢,我也不要我的腿回來,我就是這麼快樂。」

壁爐臺上還有一座米開朗基羅的大衛像,也一樣少了一條腿。這家人認同派屈克的痛苦,而且為他脫離了BIID得到自由而慶祝。現在的派屈克看來對自己的身體真心感到安適。

這種解脫和如釋重負的感覺,幾乎是科學家研究過的每一個BIID截肢者都會表露的情緒。這樣的證據應該可以紓解倫理學家就BIID表達出的至少一種恐懼,他們害怕一旦你截掉健康的肢體,病人最終還是會回來要求截掉更多身體部位。幾乎在所有的記述裡,病人都沒有這麼做,除非他們的BIID打從一開始就不只牽涉到單一肢體。

主體支配感與扭曲的身體地圖

在派屈克接受手術的大約一年前,有一位心理學家問過他願不願意服下可以讓他的BIID消失的藥丸,想知道像這樣的療法是否應該存在。他思考了好一陣子才回答:如果他比現在年輕很多,或許他會願意,但現在不要了。「這已經成為我的身分和樣貌的核心了。」他說。

「這就是我。」我曾訪問或聽說過的每位有BIID的人都用了類似的說法來描述自己的狀況。當他們想像整體而完整的自己時,他們腦中的影像並不包括某部分肢體。「我的身體彷彿在右腳的大腿中段就結束了。」弗爾斯告訴二○○○年英國國家廣播公司紀錄片《完全沉溺》的製片人。「剩下的部分並不是我。」

我要求他形容自己的腿部有什麼感覺,他說:「感覺就好像我的靈魂並沒有延伸到腿裡面。」

究竟是先有這些能夠透過腦部掃描看見的解剖和功能失常,所以才導致某種疾病(比如說BIID),或者其實是因為無休無止的心智活動(舉例來說,沉溺在「這條腿不屬於我」的想法裡),反而才造成腦部的變化。

自願性截肢的喜與悲

在學術期刊版面上對於自願性截肢的倫理問題仍有激烈的辯論。這種行為是否如同BIID患者所主張的,可以類比為對身體進行修改的美容手術,比如縮胸手術?有些生物倫理學家持反對意見,因為截肢意謂了永久的失能。有些人指出,美容手術也可以造成失能,比如縮胸手術也有可能導致無法哺乳的後果。

辯論仍未有定論,部分原因在於BIID並不是醫學上認可的障礙,而且也沒有資料說明自願性截肢如何影響患者的生活。然而大衛的外科醫師(他是一名骨科專家)已經做出了決定。

李醫師(化名)現年四十來歲,為人友善,笑口常開,似乎對自己的祕密業務處之泰然。六年前,第一次有BIID患者接近他時,他也有過懷疑,所以他盡其所能地全面研究BIID,而且他和那一位患者通信數月,才決定動手截肢。他知道自己可能賭上了自己的醫師執照。身為一位有宗教信仰的人,他和他的妻子甚至為此事禱告,最後將這個決定的部分責任交託給更高的力量。

「上帝啊,如果祢認為這不是對的事,那請施加一些阻撓。」他記得自己這麼想。「我不知道那會是什麼,但請施加一些阻撓吧。」目前為止,事情一直進展得很順利,他認為那就是得到了神的認可。

李醫師確信自己的所做所為合乎道德,他毫不懷疑BIID的患者正深受折磨。他在回答是否要進行截肢以解救患者苦痛的問題時,引用了世界衛生組織對「健康」的定義:「不僅為疾病或羸弱之消除,而是體格、精神與社會之完全健康狀態」。至少就他的判斷,BIID患者並不健康,短期內見不到非手術性的治療方法,也沒有證據顯示心理治療能幫得上忙。

李醫師認為BIID是一種真實的疾病,證據是他觀察到自己的患者在接受手術後會出現近乎立即的改變,和那些非自願截肢者(比如說,因為車禍的緣故)形成強烈的對比。即使對最堅強的人來說,非自願截肢都是一種創傷,而且可以導致嚴重抑鬱的後果。「但你卻會看見這些BIID患者在手術後的第一天就難以置信地拄著拐杖走來走去。

「他們普遍都很快樂,我從來沒有聽說有哪個患者截肢後不感到開心的。」他說。不過,雖然他就像李醫師那樣對此深信不疑,但他反覆向我強調:「等我遇上第一個對手術感到懊悔的病人,我就會停手。目前為止,這樣的人一個也沒有。」

改變人生的手術之旅

我在前一晚徹夜想著大衛的手術,而我能感覺到的只有焦慮。但是那個早上,大衛本人看不出有這樣的情緒。他說他早就越過了那些擔憂,他煩惱的反而是書面作業。他應該在緊急連絡人欄位填下誰的名字呢?該不該暴露他們的地址和電話號碼?派屈克建議他捏造假的電話號碼,大概改個一兩個數字。「你以後必須習慣說謊。」他說。

大衛很感謝李醫師的協助。「就像你知道的。」他在旅館房間裡對我說。「我以前是在『自己動手』的模式,打算要傷害自己。」大衛忽然開始啜泣,派屈克安慰他,大衛道歉說:「每次提到傷害自己,我都會哭。」大衛又一次篤定表示,如果他沒有接受手術,他大概還是會嘗試自己切掉他的腿。「我再也受不了了。」

中午剛過,這位外科醫師來接我們。考量到大衛的手術程序會需要一些託詞來騙過醫院人員和護士,李醫師表現出驚人的冷靜。「我不得不。」我後來問他怎能有如此風範,他這麼回答我。「不能讓病人看見我很緊張。」他開車載我們到他家,帶我們進到客廳,並要求大衛坐下。

李醫師向我們說明計畫,他會想辦法讓大衛住院,說他因為血管病症而需要手術。接著,不知情的醫院人員會打點好一切,讓病人接受一般的手術;然後,在手術燈下,李醫師會說患者的腿必須移除,並動手截肢。在手術房裡,麻醉師和其他外科醫師也會參與計畫,而護士則不會知情。

等到大衛填完那些紙上作業,有個護士給他推來一部輪椅。她在大衛的左手插入導管,再接上掛在輪椅旁的點滴架的點滴藥袋。護士離開了,我看著派屈克。「我不敢相信這真的發生了。」他如釋重負,輕聲說道。一位男護士進來,我們站起身,在他推著大衛到病房時跟在後頭。他們真的相信大衛的故事。

然後派屈克跟大衛說,來做一件你在手術完成後就不可能再做到的事,翹個二郎腿吧。大衛照做了。那就好像我們正透過集體的片刻沉默,哀悼即將發生的損失。

那個晚上,我並不在手術房裡,但是我確實在外頭空蕩蕩的走廊漫步,試著小心地看穿通往手術房那扇門上的磨砂玻璃板。在那之後,我多次想像手術的情形(李醫師後來鉅細靡遺地敘述給我聽了),每一次我都感到害怕和悲傷。這裡有個健康的男人,有一條健康的腿,然而他卻去了一個陌生的國家,自願接受動刀。他信任一個在欺暪外衣底下作業的手術團隊。他在一間離他美國的家有數千公里之遙的無名小醫院裡,自己躺上一張手術檯,而在場的只有陌生人。一個人必須受過多少苦,才走到這一步?

隔天,我等不及要回到醫院。我買了一根苦中帶甜的巧克力棒給大衛,招了計程車過去。當我們抵達時,我從前門走進醫院,穿過急診室,在手術室的磨砂玻璃門前短暫停留。接著我走到大衛的病房,敲了敲房門。大多數病人在經歷這樣的重大手術之後,大概都是躺著恢復,但大衛坐直在床上,他的殘肢纏著重重繃帶,而且蓋著白紗。

我和他握手,給他我買的巧克力。大衛拆開包裝紙,掰下一塊吃了起來。他坐在病床上,彷彿前一晚並沒有發生什麼重大的事。我們的對話最後耗盡了他的體力,他就睡著了。

隔天我再回去時,點滴和尿袋都拿掉了。他的床邊躺著一對枴杖;他已經試過拄著拐扙來回廁所了,一如我們那位外科醫師所說的。他面露微笑,在我們談話中不時笑出聲來。從我認識他以來,那股始終繃緊在他臉上的緊張不見了,我感受到他的如釋重負和快樂。

幾個月後,我和大衛透過電子郵件連絡。他說他毫不後悔。彷彿這是大衛人生中的第一次,他終於完整了。

--本文摘自《不存在的人:從自閉、幻肢到出體經驗,一場「自我」的科學壯遊》,英國科學作家協會最佳報導獎得主阿尼爾.阿拿瑟斯旺米著作,各媒體年度科學類推薦書