相關專欄

內容簡介

★一流復健團隊親身打造!超高齡時代不可或缺的居家照護全書!

★臺大醫院復健團隊彙整多年來病友與照顧者的經驗與期待,專為病人與照顧者量身打造的工具書!

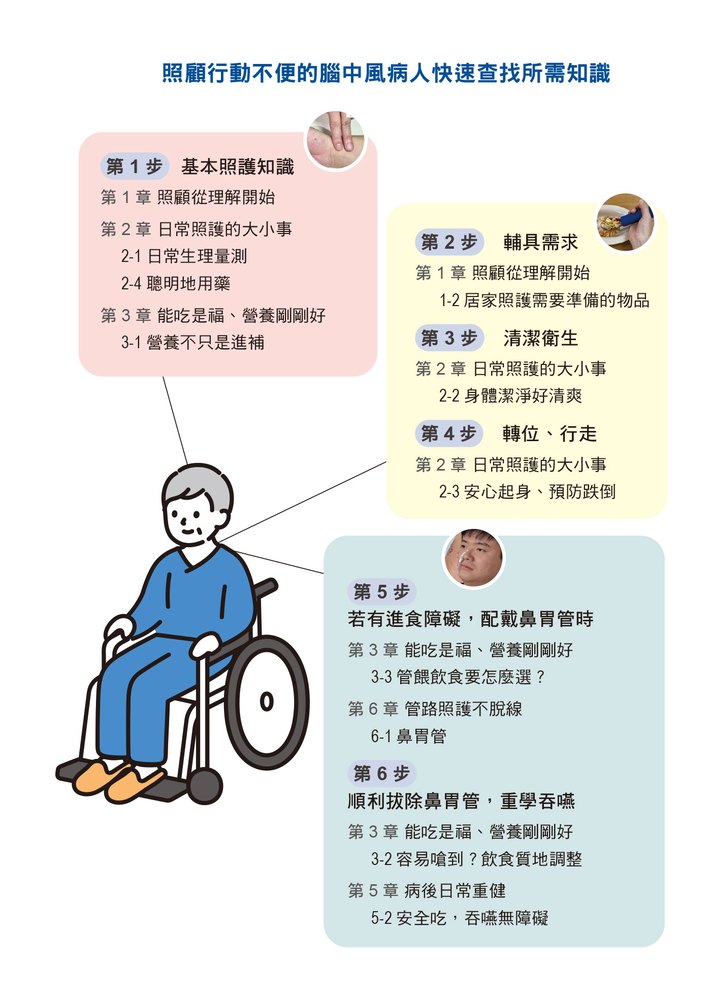

★內容精煉實用,一看就懂!從輔具選擇、潔身、如廁、進食、用藥、睡眠、情緒調適到管路照顧等,一應俱全!提供最立即需要的正確照護知識,搭配示範圖片和影片,方便照顧者隨時學習和複習。

★本書版稅所得全數捐贈「連倚南教授復健醫學教育基金會」

【誠摯推薦】

余忠仁│臺大醫院院長

許金川│醫療財團法人好心肝基金會董事長

王亭貴│連倚南教授復健醫學教育基金會董事長

蔡文鐘│臺灣復健醫學會理事長、桃園長庚醫院副院長

詹鼎正│臺大醫院北護分院院長

程劭儀│臺大醫院家庭醫學部主任、臺灣安寧緩和醫學學會理事長

曾勤媛│財團法人臺灣居家護理暨服務協會理事長

醫者父母心!

面對病人出院返家後最常遇到的問題,

臺大復健團隊傾力編寫最佳工具書,

讓病人和照護者快快適應出院生活!

不談艱深理論,不限疾病類型,只要是病後失去行動力或日常生活自理能力的人或其照顧者,都能從本書找到需要的重要資訊。全書搭配照片、圖表及影片介紹基礎照護知識,也提供解決問題的對策,如補助申請管道、危急情況的辨識、管路清潔和更換,以及理解病人和釋放照顧者情緒的方法等,預先為病人和照顧者做好心理建設,特別是當遇到問題時,立刻就能翻開學習和複習。

有以下煩惱的人,本書正是為你而寫

□家人正面臨出院關卡,醫療團隊給你許多專業指導,一下子接收到龐大的訊息,感到憂心與焦慮。

□家人出院返家後,衛教單張不見了、在醫院接受護理師教導時沒有聽懂、照護步驟忘記了、照顧者換人了,或者遇到衛教沒提到的狀況,一時間手忙腳亂不知所措。

□照顧家人一陣子了,常覺得困難重重,想要有正確解答,提升照護品質。

作者簡介

梁蕙雯 教授

現任國立臺灣大學醫學院教授暨臺大醫院復健部主任,同時擔任連倚南教授復健醫學教育基金會執行長及臺灣神經復健醫學會理事長。擁有豐富的臨床實務經驗,長期專注於神經復健領域,近年更積極投入科技輔助與數位復健之發展,致力提升復健醫療效能。此外,也透過基金會與學會舉辦教育課程,積極培育復健人才,並不遺餘力地撰寫文章與出版書籍,以期協助病友在復健與康復的過程中能獲得正確的指引與支持,走得更遠、更穩健。

「出院準備」始於入院以後,但不應結束於病人踏出醫院之際。衷心希望這本結合臺大復健團隊眾人之力,提供最實用、最切合病人和照顧者需求的照護書,能成為所有出院返家休養者及家屬可隨時複習、參閱的好幫手。

林瑛釗 督導長

現任臺大醫院護理部督導長、臺灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會常務理事。投入護理領域近30年,第一線的臨床照護經驗豐富,在臺大復健部病房擔任護理長期間,更負責規畫復健護理訓練班,培訓許多相關專業人員。近年來專注於老人與失能者的相關照護,特別是咀嚼吞嚥困難者的飲食、護理與照護。撰寫了多篇與失能者照護和復健相關的文章,並經常受邀於護理及長期照護相關領域演講,提供醫護人員教育與病友衛教。

護理不是冰冷的科學,而是一門充滿溫度的藝術。無論是在急重症病房,還是復健照護的現場,給需要協助的病人與家屬最細膩的照護,讓他們在復原的路上感受到希望與力量,找回最好的生活品質,是全體醫護團隊的期望,也是出版本書最大的目的。

臺大復健部

創立於1962年,為臺灣首屈一指之復健醫學重鎮,與培育復健科醫師及相關專業人員之搖籃。長期致力於提供高品質、跨專業整合之復健醫療服務,積極培育優秀人才,推動前瞻性研究。近年更結合智慧科技,邁向智慧復健之新里程碑。除深耕本土發展,亦積極拓展國際合作,吸引眾多海外醫師來臺見習,強化臺灣於國際復健醫學領域之專業聲譽與影響力。於2024年榮獲國際復健醫學會頒發Haim Ring Memorial Award機構獎,肯定其對培訓國際復健人才的貢獻。

其他團隊成員

護理部 李明瑽、吳宜蘋、吳蘇珊、林怡君、林彥霖、柯季邦、游儲毓、蘇靖晴

復健部 巫怡萱、李詩瑋、林孟廷、陳劭宇、楊書媚、蕭名彥、魏國展

營養部 陳慧君

得獎紀錄

金石堂強推選書

讀冊書店選書

規格

ISBN:9789861367491

EISBN:9789861367484

256頁,25開,西翻,平裝,全彩

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

推薦序 偕子同行 余忠仁

推薦序 醫者父母心 許金川

推薦序 病情穩定後,回家休養更有助於康復 王亭貴

出版緣起 把復健團隊帶回家,出院後不心慌

本書使用說明

第1章 照顧從理解開始:給新手照顧者的起手式

1-1病人回到家,照顧才開始:準備好返家了嗎?

入院時就要為出院預做準備

決策的關鍵在於是否返家?

返家前的準備三要務

1-2居家照護需要準備的物品

電動床可以幫助解決哪些問題

氣墊床不能完全取代翻身減壓

慎選輪椅,代步無礙

拿對拐杖,走得更穩當

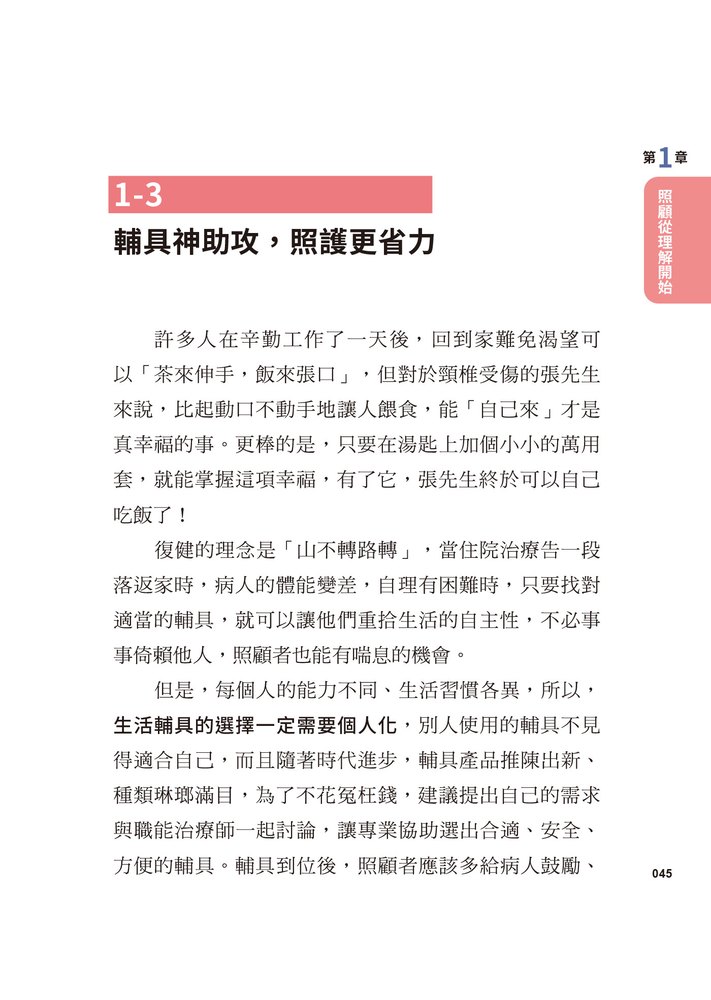

1-3輔具神助攻,照護更省力

幫助你吃得更自在的飲食類生活輔具

衣著類生活輔具,讓你穿得輕鬆

其他:讓居家生活更方便的小幫手

1-4環境改造,創造安全舒適的空間

返家無障礙,從居家環境開始

居家環境改造,政府有補助喔!

第2章 日常照護的大小事

2-1日常生理量測:健康狀態的儀表板

血壓

脈搏

呼吸與血氧

血糖

體溫

體重

2-2身體潔淨好清爽

口腔清潔怎麼做

洗個清新舒爽的澡

2-3安心起身、預防跌倒

別讓居家環境成為隱形殺手

轉位技巧解析

怎麼推輪椅比較安全與省力?

跌倒,先別急著爬起來

2-4聰明地用藥

知己知彼,了解自己吃了什麼藥

藥物存放有訣竅

定期服藥不忘記

吞嚥困難怎麼吃藥?

第3章 能吃是福、營養剛剛好

3-1營養不只是進補

怎麼吃營養才足夠?

補得聰明、補得均衡

如何攝取足夠營養以維持肌肉骨骼健康?

吃得正確,可以更健康

牙齒不好,只能吃軟飯?

精挑細選,挑起食慾

3-2容易嗆到?飲食質地調整

吞嚥困難飲食標準化

挑對食物,吞嚥無障礙

3-3管餵飲食要怎麼選?

出院後想換品牌時

自己製作管餵飲食

第4章 睡得穩、動得夠:重拾生活步調的全人照顧

4-1睡眠不安穩:重建日夜節律

睡不著、睡不好,不見得是失眠症

怎麼知道睡得好不好?

安眠藥不安眠

睡眠習慣養成要訣

4-2能動則動,肌骨不退化

3分鐘檢測肌少症

無聲殺手骨質疏鬆症的簡易測量法

提升體能,從選對活動開始

如果無力不能動怎麼辦?

4-3疼痛別輕忽

有痛,卻說不出來?

意外受傷時,要先冷敷,還是熱敷?

止痛藥怎麼使用才正確?

4-4逐漸褪色的心靈,談認知障礙

不可輕忽的初期認知障礙

藥物潛藏對認知的風險

懷疑有認知障礙,就要趕快行動

認知障礙,有沒有藥醫?

復健有助於改善認知障礙嗎?

4-5走出病後憂鬱情緒

生病後,為什麼情緒也變差?

心情不好就是憂鬱症嗎?

有時候,要克服的是孤獨感

憂鬱症不是不治之症,就怕不肯治療

怎麼幫忙憂鬱症病人?

第5章 病後日常重建:常見健康問題與照護要點

5-1呼吸輕鬆,肺炎不再來

咳嗽不見得是肺炎

痰多必然有恙

肺炎高危險族群

預防肺炎有解方

5-2安全吃,吞嚥無障礙

造成進食困難的7大原因

鼻胃管是不得已的必要維生措施

拔除鼻胃管的4大原則

吞嚥困難需要全面性照護

5-3定時翻身勤觀察,預防壓力性損傷

壓力性損傷的候選人

壓力性損傷的嚴重等級怎麼區分?

傷口換藥有竅門

預防壓力性損傷的6大原則

5-4清潔順暢下水道,預防尿路感染

容易泌尿道感染的高風險族群

泌尿道感染症狀,可輕可重

有症狀,如何診斷是泌尿道感染?

第6章 管路照護不脫線

6-1鼻胃管

鼻胃管需要每日清潔與照護

鼻胃管灌食重點整理

6-2胃造廔

胃造廔手術的置放方式分析

胃造廔的清潔與照護

胃造廔傷口需要更多關注

6-3留置尿管與膀胱造廔

留置尿管的材質小心選、放心用

留置尿管的清潔與照護

6-4氣切管

氣切管的照護沒那麼難

氣切管拔除後,傷口顧好才圓滿

後記 快樂、有力量的照顧者,才能扶持出健康的病人

各界推薦

推薦序

偕子同行

余忠仁 臺大醫院院長、臺大醫學院教授

猶記得十餘年前父親第一次中風到奇美醫院住院,在經過一週的南北奔波後,我陪著他由臺南北上住院,從歷經有點複雜的住院過程,到病情穩定準備出院、後續返家復健、輔具購置、居家空間改造、製氧機配置、聘請有經驗的看護等,林林總總花了不少工夫。對此,醫院提供了許多相關資訊,都由我來聯絡安排,幸好家人多有醫療背景與資源,可以分頭處理,返家後才能迅速就定位,說起來還算順遂。

多年後,母親因為半夜如廁跌倒股骨骨折,就近在臺南成大醫院住院開刀,手術後轉入部立臺南醫院接受完整的脆弱性骨折急性後期照顧(PAC),同時進行為期數週的密集復健,以最大化功能回復,並由團隊在出院前進行全面的功能狀態評估與返家計畫制定,銜接返家後居家照護。待母親出院後我將她與看護一同接到臺北家中照顧,父親當年留下的輔具及原來改造的空間仍能使用,只需要添購一些適合母親的設備。居家照護關懷則轉由北護分院承接。母親除了失智越來越嚴重外,僅有起坐與步行需要輔具、移位時需要攙扶,其他身體狀況都很理想,才剛過完97歲生日。

回想這十多年來的過程,PAC對於返家前需要一段時間加強復健的疾病,如急性腦中風、骨折等,不只提供了密集復健以期提高功能恢復程度、在病人返家前詳細評估擬定後續照顧計畫外,院方也會在病人出院時提供許多返家照顧需要知道的資訊,甚至體貼地備有影片,只要掃QR碼就能學習相關資訊,讓病人與家屬得以在返家前有較好的心理與實務準備。

PAC與出院轉銜及居家長照是醫療與社會進步的象徵,是對高品質醫療與福利社會需求的呈現。如此以病人為中心,設計符合病情需要的照護計畫並協助照顧者執行,以維持連續性照顧,讓因急性病症失能者有機會恢復到最好的階段。對於病人、家庭與社會都至為重要。

這本由臺大復健團隊同仁編寫的照護書,是一本貼心的工具書,對於不同的照護問題與需求提供解答,可隨時翻閱,並附有教學影片,目的都在讓家人與照顧者能獲得清楚的訊息並能應用於日常照護中。家人是我們畢生的連結與羈絆,愛家人,陪伴家人,學習照顧家人,是我們人生的一部分。

推薦序

醫者父母心

許金川 臺大醫學院名譽教授、好心肝基金會董事長

家中一旦有人住院,整個家就像被捲進一場突如其來的風暴。住院的日子雖然辛苦,但真正的考驗,其實往往在「踏出醫院」的那一刻,特別是在住院多日、從病房返家之時。

在醫院裡,有醫療團隊24小時守護,大小問題隨時有人協助,但當推著輪椅、帶著管路走出醫院大門的那一刻,照顧的責任就全落在家人肩上。很多家屬會慌了手腳:「回家後該怎麼辦?」隨著臺灣人口逐漸老化,這樣的情景,有一天也可能發生在你我身上。

臺大醫院復健部主任梁蕙雯醫師,帶領護理師、治療師、營養師等組成的專業團隊,以愛與專長為出發點,將多年照顧病友的經驗與智慧,化為一本讓病友與家屬都能看得懂、用得上的照護指南。它不是艱澀的醫學著作,更像一位溫柔的朋友、貼心的夥伴,陪你一起走過病後復原的路,幫你重新找回生活的信心。

書中內容包羅萬象,從飲食、運動、睡眠、血壓測量、管路照護,到家庭安全環境的布置,面面俱到;不論是文字、圖片或影片,都充分展現團隊的愛心、用心與貼心。讀著讀著,你會感受到這不只是專業,更是一份真誠的關懷與溫暖。

這本書的出版,正是恩師宋瑞樓教授常叮嚀我們:「把病人當成自己的家人」、「病人的痛苦,我們要幫他解決」這份信念的最佳實踐。

它就像一本貼身的護身符,陪伴在你我身邊;不僅是病人與家屬的好幫手,對醫療人員而言,也是一部值得珍藏的寶典。願這本書,讓每個家庭多一份安心,多一份力量。

本書由「連倚南教授復健醫學教育基金會」與「好心肝基金會」共同出版。連倚南教授是臺灣復健醫學的開拓者,許多復健科醫師皆出自其門下;現任董事長王亭貴教授是連教授的高徒,長年推動復健醫學教育與臨床發展,並在本書出版過程中給予寶貴的指導與支持。主編梁蕙雯醫師以滿腔熱忱與專業,帶領團隊完成此書,嘉惠國人,造福病友。

好心肝基金會能參與出版,深感榮幸──因為這正呼應基金會的理念:「病人朋友化,朋友親人化。」

醫療,不只是治療,更是一段充滿愛與希望的旅程;每一次復健,不只是身體的重建,更是心靈的修復;每一次家屬的守候與擁抱,都是病人邁向康復的力量。

願這本書成為你我手中的明燈,照亮回家的路,也溫暖每一顆正在努力復原的心。

推薦序

病情穩定後,回家休養更有助於康復

王亭貴 連倚南教授基金會董事長、國立臺灣大學特聘教授

擔任醫院復健科醫師30 多年,並曾任醫學中心復健科主任,我深刻體會到許多住院病人在接受復健團隊照護後,雖然功能上有明顯的進步,但仍常留下某些不足。尤其對於神經受損較嚴重的病人,即使病情趨於穩定,出院時依然存在許多生活上的不便。這使得許多病人與家屬對出院充滿疑慮,甚至寧願在各醫院間徘徊, 不願回家。

病人不敢出院的理由很多,包括:家中缺乏足夠的人力協助、擔心突發狀況無法處理、害怕照顧者經驗不足,或誤以為只要留在醫院就能得到較好的醫療照顧。殊不知,對於病情已經穩定的病人而言,回到家裡,在熟悉的環境下,不僅能讓心靈安定,減輕「病人角色」的壓力,更容易回歸較正常的生活,享受與家人相處的溫暖,這些會比長期留院更有助於病情的穩定與康復。

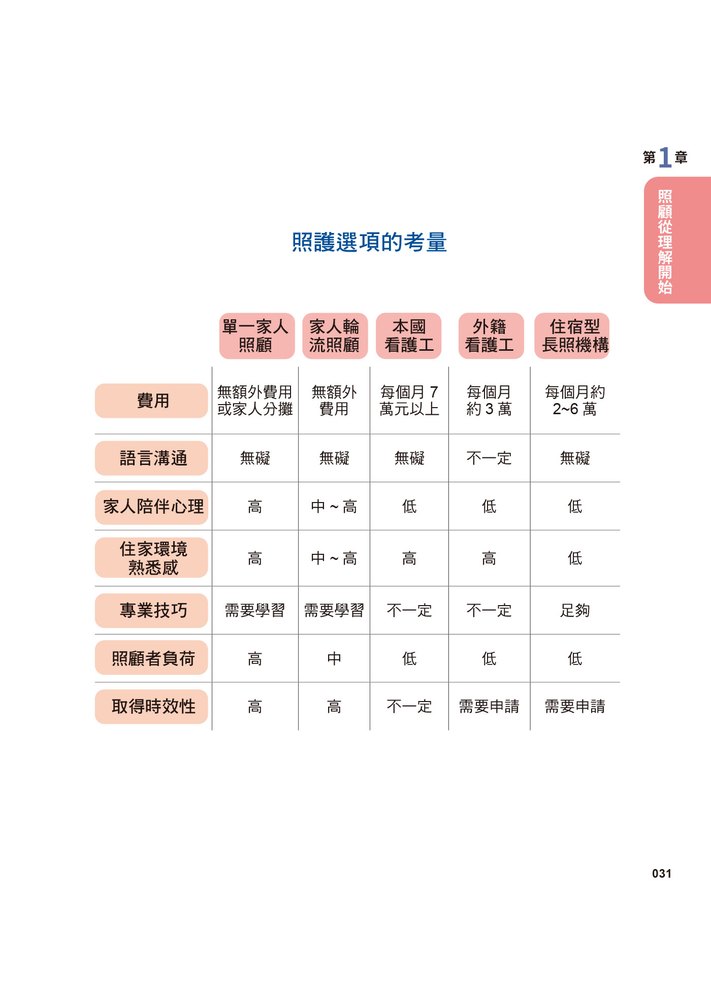

然而,「回家」需要考慮許多因素。對於初次面臨照護責任的家屬來說,最大的恐懼與猶豫,往往是不知如何照顧生病的親人。這本書正是為此而寫。由臺大復健部梁蕙雯主任所帶領的專業團隊,結合2、30 年來病友與照顧者的經驗與回饋,將病人返家後最常遇到的各種問題,包含環境調整、輔具使用、清潔、如廁、進食、用藥、疼痛、睡眠、排便、排尿、情緒調適與管路照顧等,都以清楚的方式條列具體的方法、優缺點與注意事項。不談艱深理論,而是實用、正確、完整的照護指引,是一本真正為病人與照顧者量身打造的工具書。

在復健醫療的過程中,我們始終期待病人能完全恢復功能、重獲獨立,但現實上並非人人皆能如此。當部分病友仍需他人協助時,如何讓照顧者有信心、有方法,就格外重要。因此,我誠摯推薦這本由臺大復健團隊撰寫的著作,簡明易懂、專業可靠,絕對是照顧病友與家屬最值得參考的指南。

序

出版緣起

把復健團隊帶回家,出院後不心慌

你會翻開這本書,可能是因為:

□ 家人正面對出院的關卡,醫院的醫療團隊努力地給你許多專業指導,一下子接收到龐大的訊息, 讓你感到憂心與焦慮。

□ 家人出院返家後,衛教單張不見了、在醫院接受護理師教導時沒有聽懂、照護步驟忘記了、照顧者換人了,或者遇到衛教時沒提到的狀況,一時間手忙腳亂不知所措。

□ 照顧家人一陣子了,常覺得困難重重,想要有正確解答,提升照護品質。

這本書正是為你而寫。

身為一名復健科醫師,我照顧過許多住院病人,幫助他們在受傷或生病後的最低點,重拾原有的功能:走路、吃飯、說話。這個辛苦的過程需要整個復健團隊的幫忙,包括:醫師、護理師、物理治療師、職能治療師、語言治療師,甚至於社工師、臨床心理師等。此外,照顧者更扮演著重要的角色,他們是小幫手──照顧病人的日常起居;是小老師──督促病人做復健功課;更是啦啦隊──在一旁加油打氣。因此,我們會花很多時間教導照顧者,讓他們成為病人復健過程與出院後恢復到原有生活的最佳夥伴。

在我的病人中,曾經有位高齡90歲的阿公,原本走路慢,但還能出門串門子,自理生活,甚至種些花花草草,但在一次嚴重腦中風之後,除了肢體無力,還有氣切管、鼻胃管跟尿管。在病房復健一段時間後,尿管拔掉了,也進步到能在輪椅上坐半個小時,但終究需要依賴他人的照顧。許多親友都建議他兒子在阿公出院後就送去長照機構,但是,兒子在與家人討論後仍決定帶父親返家,並且開始認真學習照護知識,也勤做筆記及拍錄照顧技巧。

後來出院後再回診時,他很高興地分享:「一開始雖然手忙腳亂,但出院前的學習大有幫助⋯⋯」回家後他甚至還當起小老師,教全家人一起輪流支援,有家人陪伴阿公過得很開心。他覺得一切的付出都值得了。

然而,並不是每位病人都能這麼順利;在新冠肺炎疫情嚴重時,有位80歲的老太太熬過插管與重症照護, 經過復健後,已能靠助行器輔助走路,可惜回家沒幾天,某次洗澡時,因外傭去取忘了拿的衣物,獨留老太太在浴室裡,才一轉眼的功夫,老人家沒坐穩跌倒在地造成髖部骨折,又再次住院了。

出院後的照顧問題很令人頭痛。上一輩的老人不少是一有問題就求助親朋好友問偏方,甚至求神問卜,現代人則就教於Google、問ChatGPT, 但是, 這些訊息來源複雜,AI 四處蒐集資料,卻無法判斷真偽,更不知道如何取捨……所以,怎樣才能獲得正確的資訊呢?一位病人看過我們復健團隊出版的《腦中風復健的實用指南──獻給照顧者以及醫療團隊》,提到朋友的爸爸因為肺炎住院,功能大大退步,問起有沒有類似的書可以參考?我詢問了當時還是病房護理長的林瑛釗督導長, 意外發現市面上並沒有合適的書籍。我的病人語帶期待地說:「你們幫忙寫一本吧!」

我跟瑛釗討論後,決定來寫這本書,依據團隊照顧過千百位病人的經驗,並集結出院後病友可能面對的問題,邀集醫師、護理師、治療師及營養師一起提供實用且切合需求的知識與照顧技巧,讓照顧者在返家後可以隨時複習、參閱。

「出院準備」始於入院以後,但不應結束於病人踏出醫院之際,衷心希望這本書能成為你在陪伴家人出院返家休養復原期間,不慌不忙,安心照護的好夥伴。

.jpg)