那天並不難受,就是他將自己的心臟剜出來的那一天。

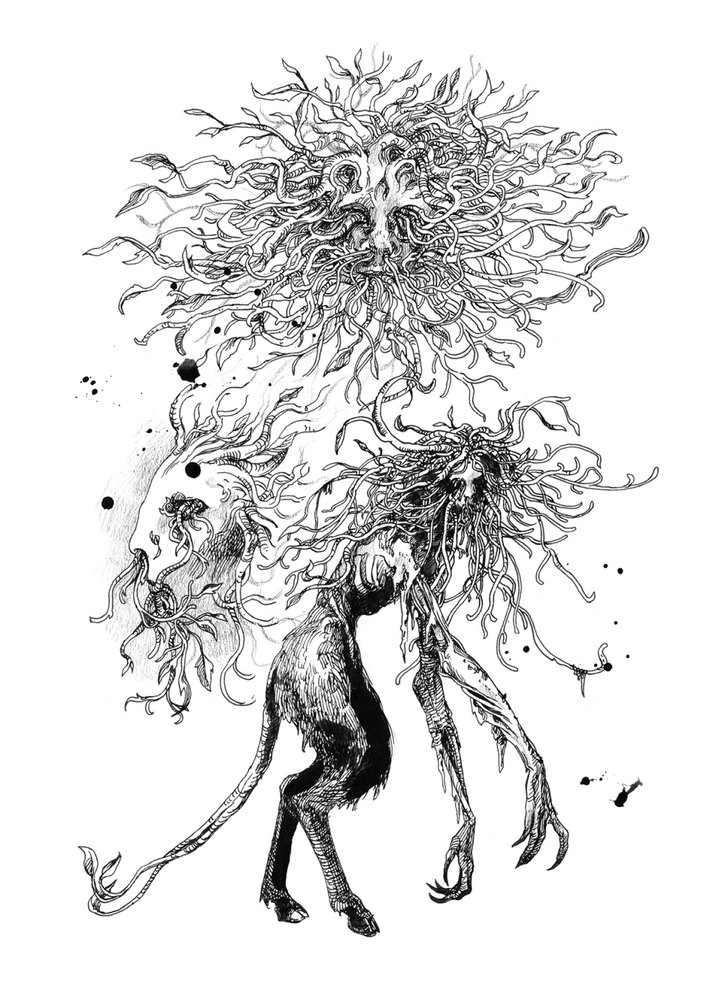

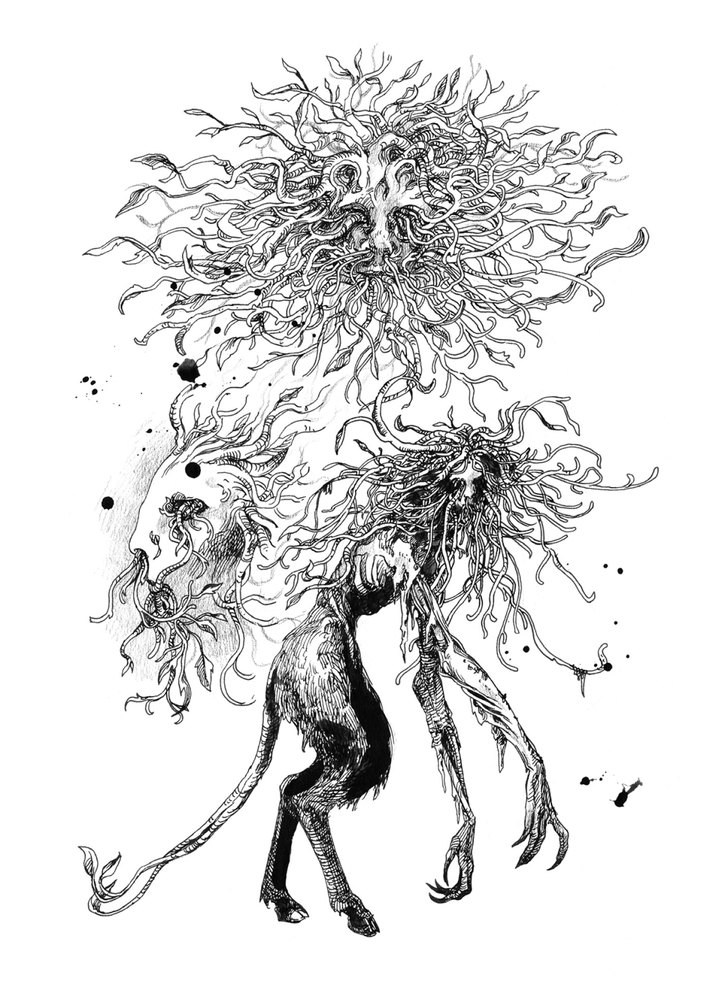

後來,安德魯拿尖尖的筆,以纖長如蛛絲的筆劃說出這件事──寫成一則故事。故事裡的男孩舉刀剖開自己的胸膛,裸露出來的肋骨像長滿青苔的樹根,底下的心臟是一坨青紫瘀血的殘骸。這樣的心臟不會有人想要的。但他依舊剜了出來,送給一個人。

黯然神傷、彷彿被掏空的滋味他很熟悉。那是一種令他自在的痛苦。

安德魯是一個空心人,向來如此。

講故事比傾訴情感來得簡單,所以在學校閉門放暑假的那一天,他撕下筆記本裡的故事,塞進湯馬斯褲子後面的口袋。然後,安德魯隱沒到他父親的車子裡,湯馬斯被巴士吞噬,兩人就此分開。他們被斬斷的連結,要到威克伍高級中學再次開學才會恢復。

湯馬斯能不能看出故事裡的真相,察覺安德魯的心只屬於他一個人,其實無所謂。這樣子告白的快感很可怕,也很甜美──而且,還可以不認帳。總要以防萬一嘛。

有幾個詞可以拿來形容安德魯.佩羅這種人。說他孤注一擲,大概不成問題。講他彆扭也很貼切。怯懦雖然不中聽,倒也不假。

大概只有安德魯不渴望夏天或假期趕快來,他覺得還是待在學校裡舒服,踏實,也更真實。從十二歲起,他便在威克伍住校,覆滿了常春藤的校牆、古老的石砌建築,乃至校地各處可見的玫瑰花園跟森林,讓他感覺這裡像自己的家。他什麼都留在學校──他的課本、他的記憶、他的文具用品。他也把湯馬斯.萊伊留在學校。

安德魯渴望的是湯馬斯。沒了湯馬斯,他飢渴難耐。

幸好暑假結束了,父親開車送他回學校,然而覺得自己恢復完整的那種感覺並沒有填滿他的胸膛。他滿腦子想的只有,這是他們的最後一學年。恐懼已壓得他快要窒息。

安德魯將臉靠在冰涼的車窗上,他們的賓士車在彎彎曲曲的道路上前進。夾道的林木逐漸濃密,他們像是穿越進入一條晦暗且陰森的青色隧道。從市區到學校的車程應該是一小時,但他父親開車就像老牛在拖車。他通常以老神在在的速度移動,時而接接手機,口述一下電子郵件的內容,同時一手鬆鬆地搭在方向盤上,金錶還時不時撞上同款的袖釦,發出輕響。

不過,今天安德魯的父親坐姿僵直,下顎的一條肌肉反覆繃緊又鬆開。他不時從後視鏡看一眼安德魯,安德魯始終裝作不知情。他戴上一枚耳機來抵擋靜默。他的筆記本放在大腿上,攤開,新的故事只寫了兩句。

這就是安德魯在做的事──講故事。他的故事有黑暗而苦澀的邊邊角角,魔法盤繞成棘刺,裡頭的怪物有精巧如剃刀般的牙齒。他寫童話,不過是殘忍的那一種。

湯馬斯愛死了。

{從前從前,有一位王子戴著花楸的王冠來防範災厄,可是一位甜美的柳妖對他說,摘掉王冠吧,摘了就吻他。吻畢,她便挖掉他的雙眼。}

這種故事最棒了,湯馬斯說。會讓我想畫畫。這些故事有什麼寓意嗎?

安德魯微微聳肩,皮膚底下卻因為這一句讚美而火熱起來。這些故事就是寫來讓人難過的。

就像被紙張割到──那細微的刺痛唯一的作用,就是讓人知道我活著我活著我活著。

只有湯馬斯了解這些故事。安德魯的父親不懂就算了,德芙竟然也不懂。這無異於背叛,他們可是雙胞胎耶。

她坐在前面的副駕駛座,抱著手臂,姿態僵硬。她以冷冰冰的沉默跟父親長期抗戰。但冷戰的原因是什麼,安德魯沒有頭緒,父女倆連看都不看對方一眼。

安德魯跟德芙的長相,是彼此的翻版。兩人都是冷白的膚色,蜜金色的頭髮,褐色的眼睛,身高差異也不大。但德芙是耀眼的冰雕,美麗、危險、不能重新雕塑形狀;安德魯卻像一堆只剩葉脈的樹葉,纖弱易碎,漸漸崩解。誰都會一眼就看見德芙,把安德魯忘到九霄雲外。

她穿著威克伍的制服,白襯衫上打著領帶,深綠色的外套,格子裙,一顆顆鈕釦全都扣得好好的,一絲絲頭髮全待在正確的位置。德芙儀態優雅,像是即將站上禮堂講台發表畢業演講的人,閃光燈會因她此起彼落,她完美的典範將永垂不朽。她當然能夠輕鬆駕馭新學年的功課,游刃有餘;至於安德魯,他猜自己今年的成績一定會很慘烈,只能在暗地裡等死。

他覺得胃都要打結了,但他跟自己說,等他們到了學校就沒事了。湯馬斯會等著他們,他的顴骨上長著雀斑,臉露嫌惡的慍色,像是永遠在生每個人的氣,唯獨不會氣佩羅家的雙胞胎。

他屬於他們,他們屬於他。從他們三人相識開始,便是如此。

車輪從平坦的路面駛上沙沙響的石子地,安德魯的臉更是緊緊貼在車窗上。他心跳加速。從維吉尼亞的荒林與荊棘裡孕育出來的威克伍,已經到了。圓環狀的車道上都是轎車跟巴士,學生們陸續湧入大理石砌的門廳臺階,帶著行李與放不下心的家長。

安德魯的父親放緩車速,在找地方停車,安德魯則找起湯馬斯的身影。沒看到。

他望向手機,連帶看到了從手指到手腕皮膚上,那些細如蜘網的交錯疤痕。看到這些疤痕,他仍然會微微心驚,卻不難受。他根本記不清疤痕是怎麼來的。

他查看訊息,同時也很清楚不會有新訊息來,因為湯馬斯的手機在暑假第一週就壞了。

安德魯點開他們最後一次的訊息交換,咬住嘴唇。

「手幾摔壞措字多不好意思開學見」

當時安德魯思索了半天,想著怎麼回覆才不會顯得驚慌。整整一個暑假耶。沒有聯絡。湯馬斯可以用電子郵件,只是他都沒寫。

安德魯的回覆是:「這次你怎麼弄壞手機的??」

「就我爸阿。拿我手幾打我頭,然後丟到嗇上。手幾快沒電。別慌。」

安德魯怎麼可能別慌?這不是第一次了。湯馬斯會隨意聊起這類事情──但覺得這樣的暴力很恐怖的人似乎只有安德魯一個。他忍不住想,那該有多痛。他還想:湯馬斯有沒有被父親砸出腦震盪?暑假那麼長,一個滿嘴酸言酸語停不下來的男孩,會不會承受更嚴重的暴力相向?

湯馬斯的毒舌屬性就跟德芙一個樣──想勸他收斂,比讓頑石點頭更難。

安德魯的父親將車停在一輛正在放人下車的巴士後方,沒有熄火。車窗外,人聲紛紜雜沓。安德魯躊躇起來,手搭在門把上。儘管外面鬧哄哄的,仍舊比車上的緊繃氛圍來得好。

「安德魯。」他父親端詳自己的雙手,好像雙手被焊到方向盤上。「還有別的學校……」

安德魯直接推開車門。

「安德魯。」

父親的嘆息帶著挫敗,同時透出疲憊,於是安德魯一屁股坐回位子上,砰地關上車門。相同的話題曾以不同的措詞出現在父子之間,安德魯很厭惡這些簡短的對話。上個學年……無所謂。那都結束了。

安德魯不要轉學。他的命在這裡。

他重新望向窗外,搜尋湯馬斯。

「好吧,但你聽我說,」他父親又繃緊下顎的肌肉,「要是受不了就打電話給我,我會來接你。看你想去哪一間學校都好,我們馬上轉過去。還有,要是你……總之,你去找學校的輔導老師談談。」

父親沒有徵詢半點德芙的意見,安德魯想看德芙有沒有不高興,但她一定是趁著他沒留神的時候溜走了。可惡。今天不能跟她談和了。

「你要進學校嗎?」安德魯說。

他父親的嗓音乾澀。「我要趕飛機。」

安德魯沒問目的地,他父親也沒說。他是跨國的土地投資商及開發商,連鎖旅館及餐廳的老闆,極具魅力,足以說服任何人為他做任何事。買進、賣出、投資。德芙曾說,關鍵在於他的澳洲口音,還說:「安德魯,你聽好了,我們在美國還算新奇。憑著澳洲腔,你可以在畢業之前拿下學校裡的任何一個女生。」

安德魯下定決心,以後沒事少說話,最好閉嘴到永遠。

最最好是能隱形。隱形才方便他勒住舌頭,藏起內心最柔軟的角落,融入那些滿臉寫著無聊、像貓科動物般張牙舞爪的私立學校富家子弟,在他們的陰影之間找到容身的夾縫。為了找樂子,他們會鎖定獵物,並且把獵物修理到伏首稱臣才肯罷手。他很清楚那些規矩。

「千萬不要進森林。」他父親說。「安德魯?好歹你要答應我不去。」

「好啦。」安德魯說,但他口是心非,因為森林是湯馬斯最愛去的地方。

安德魯下車了,這一回他父親沒有叫住他。

安德魯將行李箱放到步道上,讓包包靠著行李箱。德芙沒有等他。真傷心。他把筆記本塞到行李箱裡,正費勁地要拉上拉鍊,他父親便開車走了。

於是安德魯孤伶伶一個人,手心冒汗,滿肚子強烈的焦躁。湯馬斯早該看到他、下樓來了。他們三人通常是在臺階上相聚,在他們撲向彼此時會捲起一瞬的旋風。湯馬斯會一手勾著安德魯的脖子,一邊聽德芙為他們的這個學年規畫哪些課外活動,一邊調侃她。

朋友嘛,還是聚在一起最好。他們完全滿足彼此的需求,不必外求。從他們在威克伍入學的那一天起,便是如此。

安德魯把這個念頭想了幾遍,想到念頭堅定起來。

但萬一湯馬斯不在這裡了呢?萬一他的成績不夠好,沒有保住學籍呢?萬一他父母不讓他念威克伍了,或是殺了他呢──

階梯上傳來拖著腳走路的聲音,安德魯轉身去看。這邊的戶外建材是清一色的石材,四周是修剪得工整的草坪及夏末的玫瑰,洋溢著宜人的傳統氣息。只不過威克伍並不全是文雅的讀書人,還有不少惡毒的豺狼,隨時準備啃噬弱者的骨頭。一群高四的學生在樓道上嬉鬧,互相拍背,扯開嗓門打招呼,音量蓋過了其他人的聲音。但引起安德魯注意的是有人啪地拍打書本一下,隨後爆出撕紙的聲音,跟一聲怨憤的大叫。

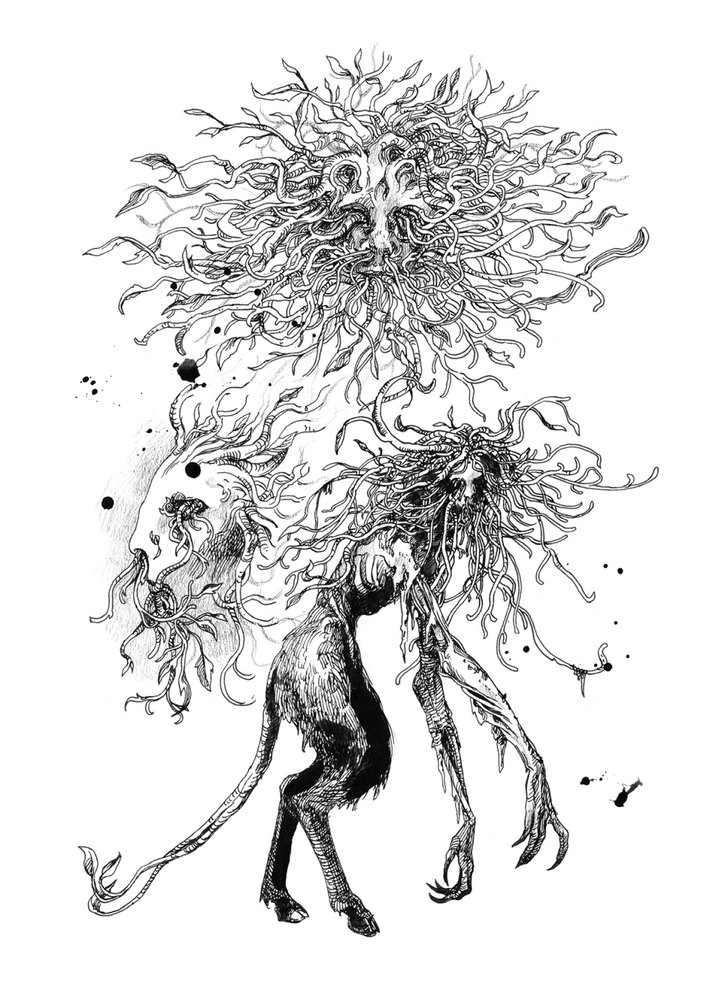

湯馬斯緊握拳頭站在那裡,一手攀住欄杆,一副準備要砰地躍過樓梯的架勢。他的畫本有如小鳥從天而降,紙頁在他腳邊嘩啦啦地翻飛。

豺狼們會宣稱這是意外。校方會相信他們的說詞,因為他們是威克伍的菁英,出身良好,家境富裕,牙齒潔白,頭髮完美,非富即貴的姓氏,家族中不乏政治人物、律師、執行長。

湯馬斯不屬於那一掛的,他甚至連「別在第一節課前就揍人被退學」這種基本概念都沒有。

安德魯將雙手立在嘴邊。「湯馬斯。」

幾十個人轉頭來看。

只有一個人是重要的。

湯馬斯整個人往叫喊聲的方向傾過來,彷彿即使人潮湧動,他也一定會聽到安德魯呼喚他名字的聲音。他憤怒地瞪了那群豺狼最後一眼,才從人堆裡鑽出來,喘著粗氣來到安德魯身邊。

兩人靜默了一秒,時間長到安德魯的焦慮像一群飛蛾在他的胸膛裡撲動。德芙不知去向,湯馬斯晚到,在在顯示出一切都不對勁。畢竟,友誼長存,直到不復存在。幾個月的分離可以改變一個人。削弱交情。拆散他們──

「你還好嗎?」湯馬斯說。

安德魯遲疑了一下才點頭,因為這不是他們平常的招呼語。可是這時湯馬斯撲向他,兩條手臂緊緊箍著安德魯的肩膀,一切又盡在不言中。

這個擁抱只維持一秒。湯馬斯退開,捶了安德魯的肩膀一下,笑得像明亮的燦星。「你身上都沒肉,暑假沒吃飯啊?」

「這不是阿嬤才會說的臺詞嗎?」安德魯讓一抹笑意停在嘴上,在湯馬斯推他一把時也沒消退。

「這是餓著肚子又顧左右而言他的人會講的話。我餓扁了。」他撈起安德魯的包包,掛到肩上。「學校竟然沒在我們回來的第一天供應早餐。走吧,趁朝會還沒開始,我們先去放你的東西。你暑假過得怎麼樣?爛透了嗎?」

「一直都是啊。你……」安德魯躊躇起來,先掃了湯馬斯一眼以策安全。確認他沒有少了哪一塊肉。

確認他真的在這裡。

他看起來完全沒變──赭色的頭髮,尖尖的下巴,臉上像被人倒了一整罐的雀斑。他比大部分的同齡男生矮了至少一個頭,身上的制服看來像打完一場架──白色的襯衫很破爛,下襬沒有塞進褲頭,領帶像絞索一樣套在脖子上。沒外套,沒背心,手上沾到油墨,顏料抹到了下顎線底下──

不對,那不是顏料,是痂。安德魯不禁想用拇指摸摸看,但他忍住了。

「我呢,」湯馬斯說,「是想揍布萊斯.肯恩跟他那群小弟的人之一,但這也不是一天兩天了。」

「那個畫本是不是──」

「反正沒畫幾頁。算了。」湯馬斯從地上撿起一頁,塞進口袋。「你有沒有什麼需要先做的事?要不要……我也不知道。我只是──」他扒了扒頭髮,頭歪向安德魯。

湯馬斯不該這麼戰戰兢兢的。他居然沒問德芙在鬧什麼彆扭,沒問他們晚到的原因,甚至沒有好好咒罵布萊斯.肯恩跟那一群走狗,他們是湯馬斯的死對頭,湯馬斯三天兩頭地修理他們,他們也沒少找他的碴。只是湯馬斯現在似乎很焦躁,就像喝了太多咖啡,不太能跟人維持對視。

「我沒有要先做的事。」安德魯說,但他沒說出我又能有什麼事?

「在上個學期末以後……」湯馬斯擰起臉,又輕輕搖頭。

「那你呢?」安德魯說。「你都好嗎?你的手機……你爸媽、呃……」

湯馬斯僵住,整個人緊縮起來。他撥弄一側的袖口,然後兩手插進口袋。「我不想聊他們。」他咕噥著,氣勢洶洶地走進人群。

他一向不愛提起父母,但這次的情況不一樣。

安德魯提起行李,跟上去。他只能相信他倆已經恢復原本的相處節奏,但湯馬斯講到家人時的戒心居然那麼重,安德魯都要擔心死了。以威克伍高昂的學費與嚴格的成績要求,沒人會直視威克伍的學生,質問他們的父母是什麼樣的人。

他追上湯馬斯,兩人步伐一致地走樓梯。一次兩階。抵達樓梯的頂端時,兩人的指節輕輕擦過就分開。

安德魯不認同自己的直覺,不確定他們相觸的那一下是不是意外。而就在那一刻他看了湯馬斯之前試圖遮掩的那側袖子。

可能是顏料。湯馬斯向來不修邊幅,頭髮亂翹,顏料常沾到袖口。

但那一塊污漬像是紅酒潑濺出來的。污漬暈開了,像用紙巾擦過。

湯馬斯側過身,藏起污漬。他開始聊宿舍的翻修,可是他的語氣太輕快,也太不自然,而且他又一次撫弄起袖子,安德魯沒有錯過他手指的顫抖。

第一個浮現在安德魯腦海的問題是,那是誰的血?

安德魯的第二個問題是,他發現自己眼睛後方生出一陣熱意,湧到下巴,又一路向下,燒灼他整個人,這教他怎麼鎮壓得住?要是有人傷害了湯馬斯──

呼吸。臉上不可以露餡。

他落後湯馬斯一步,但白噪音在腦子裡叫囂。

因為他對湯馬斯的感情,其實是:

從前從前,安德魯剜出自己的心,送給了眼前的這個男孩,而且安德魯十二萬分地確定,湯馬斯並不知道,安德魯甘願為他兩肋插刀。只要能保護他。可以為他撒謊。

為他殺人。