《把自己愛回來:改寫生命腳本的療癒故事來》

前言

放下,放慢,清風自來

有一天,坐在自家的客廳沙發裡,我手上拿著一本書,安然地享受閱讀,那是一本靈性書籍。

突然間,書裡冒出一句話:「如果你現在的生活方式,跟二十年前一模一樣,那麼很明顯的,你人生中最精采的時刻,永遠不會到來。」

當下,心被震了一下。放下書本,靜默良久。心裡,默默參詳著一行禪師這句話。「我的生活跟二十年前一模一樣嗎?」我自忖著。

不,我的生活一直變化著。這兩年,我出了兩本書,我的敘事私塾與工作坊也一直在精進演化著,我旅行、靜坐、游泳、跑步,我一直努力著讓自己生活保持平衡豐富。很多人看我,想必羨慕。這樣的人生,算得了精采吧?我該知足了,不是嗎?「是的,該知足了。」我跟自己說。

回首這些年,我過得安穩又規律。不是書寫,就是帶工作坊。在書寫中,我深刻反思、同時也自我療癒。我的工作帶給我極大的成就感,生活與健康也一直維持令人滿意的狀況。嗯,我是該感恩知足了。

但是,我得誠實,在這樣的安穩裡,有時……有時候,我卻感到,有點……膩了。膩了?怎麼會?是的,膩了。這到底是怎麼一回事?

仔細想想,這二十年來,我不斷在敘事的專業裡精進打滾,我必須承認,我是一個很認真的人。堅忍、毅力、實踐,這是魔羯座的特性。如今,雖有點小小成就,但是,我也發現,這樣的成就並沒帶給我極大的喜悅,內心裡,好像總缺了一點什麼。是呀,怎麼會這樣呢?

去年夏天,出了第二本書,一推出就反應熱烈,讀者來函的感謝與感動如雪花般,身為作者既開心又虛榮。然後,就在此刻,內心卻跳出另一種聲音:「夠了,你該去過不一樣的生活了。」我知道我的生活並沒有不好,只是,有時還是在「大同小異」中缺乏變化。

此刻,內心出現一種召喚,促使我去做點不一樣的事,或者說,「什麼事都不做」。聆聽召喚,我決定──出走。

去年初秋,我一個人前往京都旅行。我想,放空自己。

八天京都之旅回來後,我整整把自己關在家裡三天三夜不出門,我只想繼續安靜地待在京都的深度寧靜裡,享受內心裡無法言喻的平和與喜悅。三個月之後,我再度前往京都賞楓。那幾天,每天漫步在禪寺古剎的楓葉林裡,我被大自然的多彩豐盛給震撼到闔不攏嘴。「天地有大美而不言!」唉,終於明白。

「怎麼會有這麼美的地方啊?」心裡不斷驚呼著。然而,我更驚訝地發現:「我竟然活到了五十歲,才第一次來到京都賞楓?」

「那這些年,我都在幹嘛呀?」我捶胸頓足地問自己。

回來後,我跟朋友說:「以後,我想要好好過生活,我不想再錯過任何一場楓紅了。」是的,人生如此美好,我不想再錯過一場華麗的楓紅、一場盛開的櫻花,甚至是路邊一朵綻放的小花。我發誓。

京都之旅,徹徹底底地解放了我內在某個禁錮的靈魂。漫步在京都的禪寺、楓紅、雪櫻裡,我經歷到一種純粹的存在,讓我在當中得以放空、沉靜,誠實面對自己。

好,我認了。這二十年來,我的生活看似豐富,但其實模式都差不多:不是念書、就是工作;不是書寫,就是做諮商。

從碩士念到博士,在敘事專業裡,不斷精進自我,我很努力,徹底實踐敘事,把敘事變成我,我也變成敘事。努力拿到博士、又出了兩本賣得還不錯的書,獲得不少掌聲。這些世俗成就,沒有不好,都是我想做的事,我在自我實現。但此刻,我卻突然看見:我的人生其實不也是默默在遵循某種模式,這個模式,很主流、很正當,就是「努力向上,功成名就」,不是嗎?這也沒什麼不好,只是……

我很幸運,我正走在自己想走的路上,我做的都是自己喜歡的事,我知道我並沒有刻意想去追求世俗名利,但是,我也必須承認:在生活的努力中,有時,我想停,卻停不下來。我想放鬆、卻無法放鬆。甚至,在無所事事裡,我依然無法感到安然自在。當下,我突然明白。

明白自己為什麼這幾年會走向靈性修為,其實我想修的,就是這顆無法安穩的心。

於是,我又突然想起:十年前我生的那場大病(坐骨神經痛)。這場病,絕不是意外、更不是偶然,如今明白:那是我人生追求成就、一路停不下來的結果。這是我「一直努力、停不下來」,所付出的代價。

多麼痛的領悟啊!但它卻也是一份禮物。

相信我,如果不是生了那場病,我是無法停下來的。整整折磨了我一整年的坐骨神經痛,徹底改變了我的生活模式、飲食習慣、讓我開始好好去運動。最後,我痊癒了。我不知道,是我治好了坐骨神經痛,還是坐骨神經痛治療了我。

生病,其實是上天給的恩典。因為這場病,讓我這十年來,力行「減法生活」。減少應酬、減少不必要的社交,一切能免則免,回到生活的單純裡,感受生命的純粹與美好。

是的,我漸漸回到一種「單純」裡去過生活,我渴望簡單。清靜、簡單、自在,一直是我想要的生活樣貌,但我卻一直做不到。要簡單,還真不簡單哩。人是欲望的動物,欲望經常把生活搞得七葷八素、混亂不堪。我承認,我也經常「捨」不得。

十年來,我經常在現實的工作努力與清靜的生活渴望裡,來回掙扎。生活,時而簡單,時而複雜。心,時而清明,時而混亂。日子就在這兩端裡,來回擺盪,永無寧日。

漸漸地,我才明白:原來,這就是修行。生活就是修行,沒錯。我必須承認,這樣的修行還真難哩。每當我前進一步,隔天立刻退後兩步。唉,只因「習性難改」。

如今,年過半百,我知道我生命的「折返點」到了。擁有不如享有。我得好好去「享受」我的擁有,而不是繼續去「追求」更多的擁有。如今更加明白:放下、放慢,生命一切具足,大自在,這就是我要的。未來的人生,我將比照辦理。

花若盛開,蝴蝶自來。我也漸漸領悟:其實人只要好好做自己,一切都將豐盛美好。功名,無須刻意追求,人,其實不需要活得這麼用力。

這本書其實是寫給自己看的。透過書寫,其實我在宣告一件事:「對,我該停下來了。而且,我要享受生命、享受我美好的人生。」

如果,你的人生剛好也走到一個十字路口,如果,你最近生活也感到茫然迷惘,那麼,這本書,或許適合你。

書裡的故事,或許會幫你的生命找到一個「出口」,把你從一成不變的生活裡,給喚醒、翻轉過來。生命之道,就藏在故事裡,這就是故事的療癒力量。

現在,邀請您,給自己泡杯好茶,坐下來,輕鬆享受這本書吧。

記得,放下、放慢,清風自來。

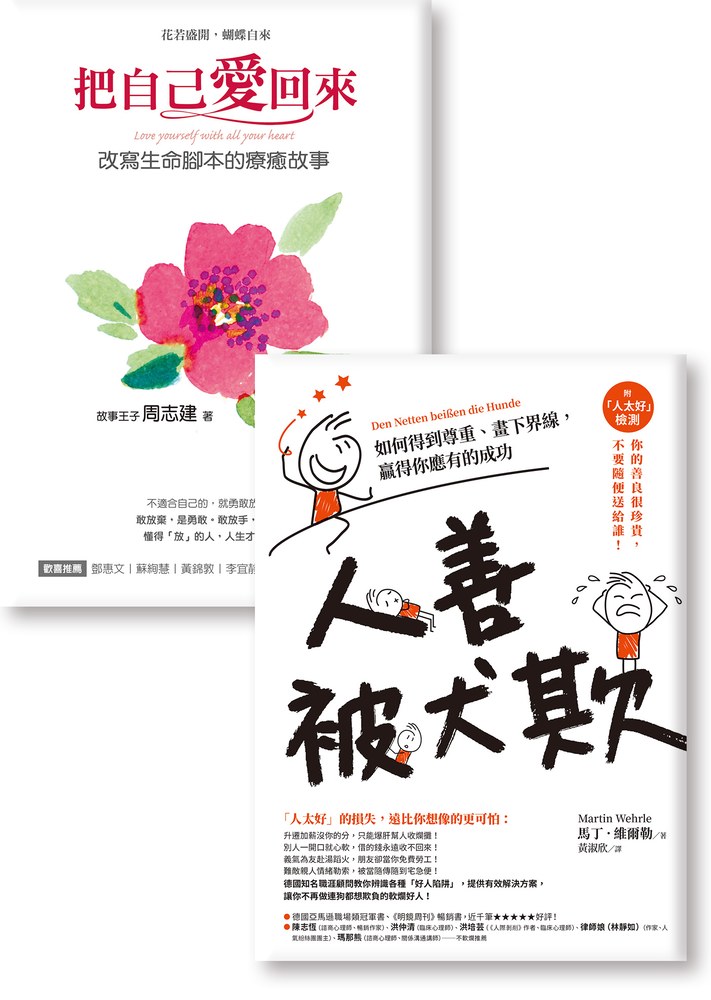

《人善被犬欺:如何得到尊重、畫下界線,贏得你應有的成功》

第1章 為什麼好人只會被吃乾抹淨?

〈天生敏銳的原罪〉

善良的人往往擁有一副與生俱來的靈敏天線:能感受到周遭人們對他們有哪些期許。正因為善良的人不願意讓其他人失望,於是只好讓自己失望。

•工作上,如果有充滿挑戰的出差機會,他們很自然會讓同事們先搶;或是要安排大家的年度休假計畫時,善良的人會自動讓別人先挑日子──什麼都好,就是不要惹同事生氣!

•在伴侶關係中,善良的人學著如何放棄一切,好讓心愛的伴侶能實現想要的一切──怎樣都好,就是不可以只在乎自己!

•在教養方面,善良的人滿足孩子們的每個願望,就算代價過於高昂也不例外──怎樣都好,就是不要讓小孩垂頭喪氣!

•和身邊的人相處時,善良的人永遠彬彬有禮,即便別人失禮在先,或做出過分的要求也一樣──怎樣都好,就是不要引起紛爭。

•心地善良的女性在這方面更是有強烈的傾向:當男人做出有害自己利益的行為時,不但容易原諒對方,還會為了要挽救男人破碎的世界而奮不顧身──其無私的程度,大概就像每個酒鬼身邊都有一位永遠給予協助的「聖母」那樣。

善良好人常秉持著一種「美德」,儘管許多人對此讚譽有加,但老實說,對好人自己並沒有什麼太大的好處:無私。請再仔細看一下兩個字,要達到「無私」,就必須先失去私人,也就是自己──你得像丟開一個沒用的包袱般把自己丟掉。問題是,一個人若是放棄爭取自己的利益,就會先失去自己對外界的影響力。

太推崇「無私」的人,最終只會落入自暴自棄的結局(這後果聽起來很災難)。首先要知道的是,在我們的日常生活中,社群媒體不斷大肆報導那些熱中於競爭的人,但這時候,我們該豎起大拇指讚賞這些好鬥的人,還是應該倒過來抵制他們?在早期社會裡,自尊是發自內心的一種精神,但現在完全不是這樣,現代社會的自尊是透過與他人比較彰顯出來的:誰的推特粉絲多、誰的臉書好友多、誰的IG按讚數多、誰的工作成就較高、誰的房子比較大、誰的伴侶比較帥氣美豔,以及最後的:誰比較有錢?

這種種衡量標準完全取決於外界。你不只想要成功,還想比別人更成功;你不僅想顯得聰明,還想顯得比別人更聰明;你不只想變有錢,還想比別人更有錢……只有超越別人,才能獲得優勢。這種心態在人們內心深處緊緊扎根,而對善良的人來說,情況將變得無比險惡:

•哪種應徵者能進入最後一關?是最善良的那個,還是看起來最有自信的那個?

•在兩性關係或婚姻裡,哪種伴侶更有可能實現自我?是最善良的那個,還是會勇敢為自己爭取權益的那個?

•哪種顧客能在買車時談到最好的價錢?是最善良的那個,還是議價態度更強硬的那個?

你一定會想:「不要自視甚高」不一直都是人人讚揚的特質嗎?自動退出競賽,不要像倉鼠跑滾輪那樣無限追逐事業上的成功,不是一個明智的想法嗎?難道善良的人只是精神勝利者,實際上在眾人眼裡卻是個明明白白的大輸家嗎?

擁有許多顧問經驗的我,在這裡要明白地告訴你:假如你錯過應得的升遷機會、在調薪時被忽略,或是在友情贊助時被人當凱子削,對你絕不是一件好事。伸手給予別人資源的人,理應得到回饋;用心付出的員工,理應得到上司的獎勵。如果缺少了這樣的正面回饋,一切只會變成徒勞無功,只會讓人感到沮喪。

著名的哲學家尼采曾說過,世界上的人可以分成兩種:一種人會自我調整、犧牲自己的獨立性,並故意掩蓋自己的能力。這些人緊緊黏住社會道德的規範不放,對外界的要求永遠使命必達、永遠小心翼翼地觀察身邊人們的行為舉止,並試圖融入他人。

另一種人則既出色又罕見,這種人會為了自己的理想拚命。他們懂得捍衛自己的獨立性,並拒絕與他人混為一談。這是因為出色的人並不願意被拿來與誰相比,他們只想和自己比賽:我今天是否做得比昨天好?他們每天都在不斷超越自己,正如同尼采的名言一樣:「成為你自己!」

〈好人形象讓你深陷危機〉

不論是私生活或工作上,到底該怎麼做,才能獲得別人的認可?善良人士給我的答案大多是這樣的:

•同事們需要幫助時,我會義不容辭地協助並全力支援他們。如此一來,我一定能成為大家眼中的好同事。

•如果我願意為伴侶犧牲奉獻一切,那我絕對稱得上好伴侶。

•如果我幫助別人,那我就是一個好人。

這些句子聽起來都十分良善且符合社會價值,但其中隱藏著許多危險因子。在這些句子裡,你的自尊都和某項「服務」綁在一起;就像是在說「因為我不夠好、不夠值得,因為我是這種人,所以我必須做點什麼,才配得擁有自己的價值」,彷彿你的自尊是一種工資,只會按你付出努力的多寡來給付,否則就會被拒絕:

•我是一個好同事,因為我義不容辭地幫助同事──要是我不這麼做,我就是糟糕的同事。

•我是一個好伴侶,因為我願意為另一半犧牲一切──要是我不這麼做,我就是差勁的伴侶。

•我是一個好人,因為我幫助別人──要是我不這麼做,我就是壞人。

我們換另一種方式舉例,更清楚明白地闡釋這種風險:有個擁有一座小菜園的人,他種植了萵苣、番茄和黃瓜,而且沒有人強迫他必須將自己種的菜拿到店裡賣。當他走進一家販售蔬菜的商店時,他也可以自由認定這些蔬菜值多少錢。如果他覺得某種菜太貴了,那他就不會買。反正他能自給自足,也不需要靠別人的農作物來填飽肚子;換句話說,他有選擇的自由。

但一個不自己栽種蔬菜的人,得去商店採買才有東西吃,餐桌上也只會出現他買回來的東西。換句話說,他不但得去商店買東西,還要頻繁地去;不論貨架上的價格如何,他也只能接受,否則就得空手而回。

許多善良的人就像這樣,推著購物車不停穿梭在賣場裡,不斷想從貨架上拿取自己在內心找不到的東西──這個找不到的東西便是認可。你會為了得到別人的讚美付出一切,為了得到別人的尊崇,就算粉身碎骨也願意。你如此渴望從外界獲得自尊,卻不願意從自己的內在去培養它。

著名美國心理學家納撒尼爾.布蘭登在他的成名巨著《自尊心:六項自尊基礎的實踐法》裡寫道:「所謂的自尊感,是一種內心深處的經驗。這種感覺住在我們內心的最深處。這是我對自己的看法和感受,絕不是別人對我的看法和感受。」而在該書最後,布蘭登更得出一項結論,在這裡我要特別為善良的人們把這句話摘錄下來:「大多數人生命中最悲慘的事,莫過於花費大把時間在世界各個角落找尋自尊,卻從來不曾往自己的內心深處翻一翻。」

試圖從別人身上找尋自尊的人,只會變得更依賴他人的評價,而這樣的嘗試最終一定會失敗。每個對你豎起大拇指稱讚的人,隨時都可以將大拇指向下轉來批評你:

•想藉由受他人喜愛來強化自尊的人,只會更加削弱它──這是因為人氣總有消失的一天。

•想透過幫助別人來強化自尊的人,只會更加削弱它──這是因為你的幫助也會有顯得多餘的那天。

•想勉強改變自己好融入群體,並藉此來強化自尊的人,只會更加削弱它──這是因為群體可以隨時將這樣的人踢出去,屆時反將導致自我的迷失。

為什麼一般來說,《公平交易法》裡都會包含「反托拉斯」的法律?正是因為當所有顧客都依賴同一家公司的產品時,這家公司就能毫無忌憚地對顧客獅子大開口。當身邊的人們察覺到,你的存在與自尊取決於他們給你的肯定時,你認為他們會怎麼做?他們會坐地起價!你必須做越來越多的事情、給予、犧牲,好換取他們對你的肯定,而這一切最終都會將你逼向情緒崩潰。