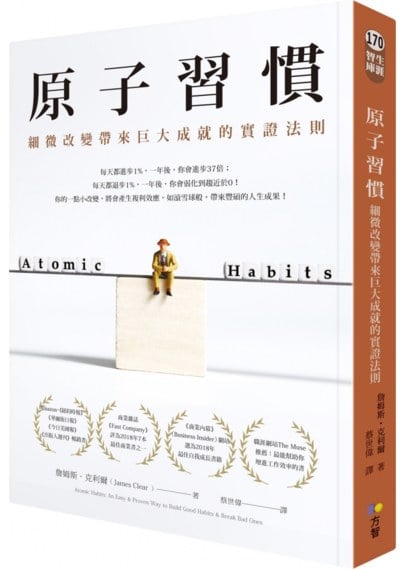

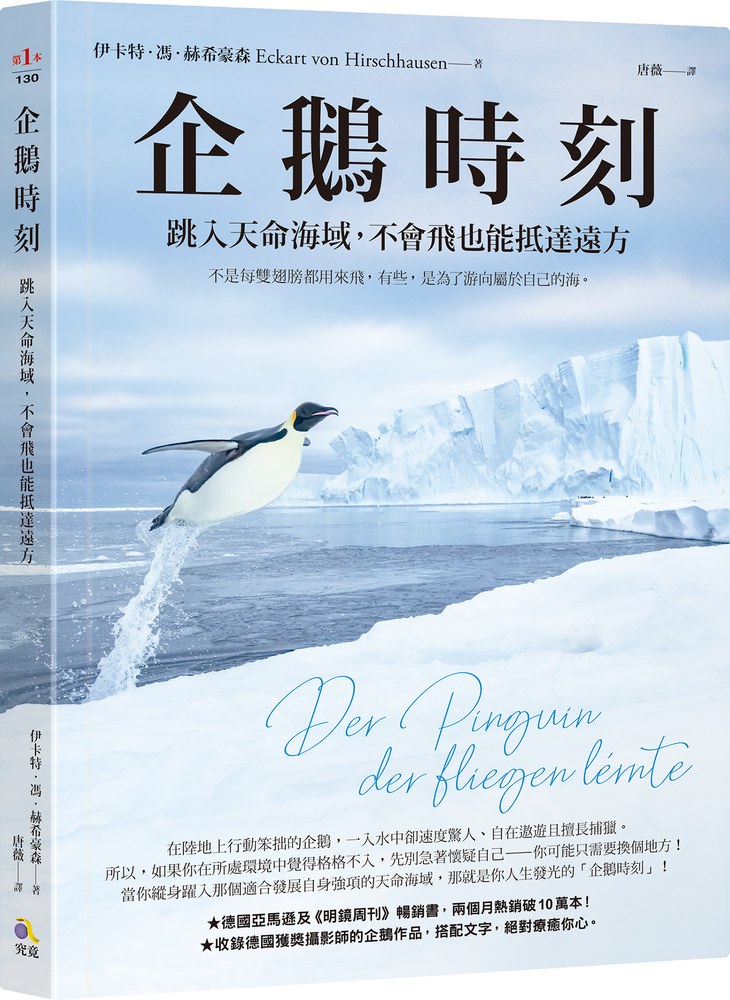

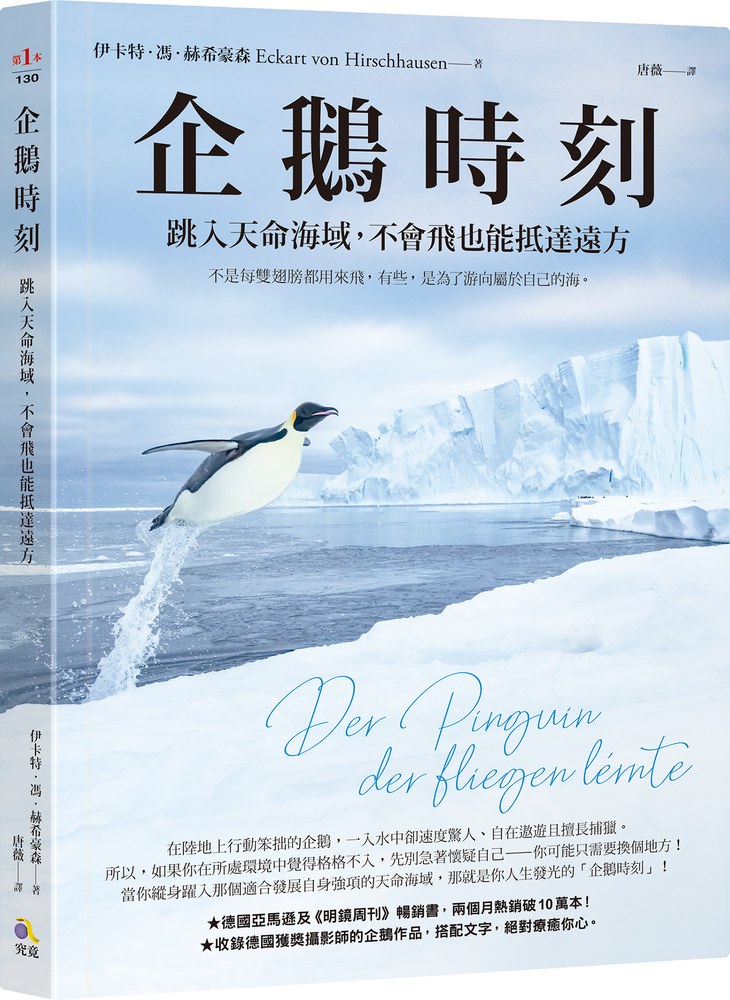

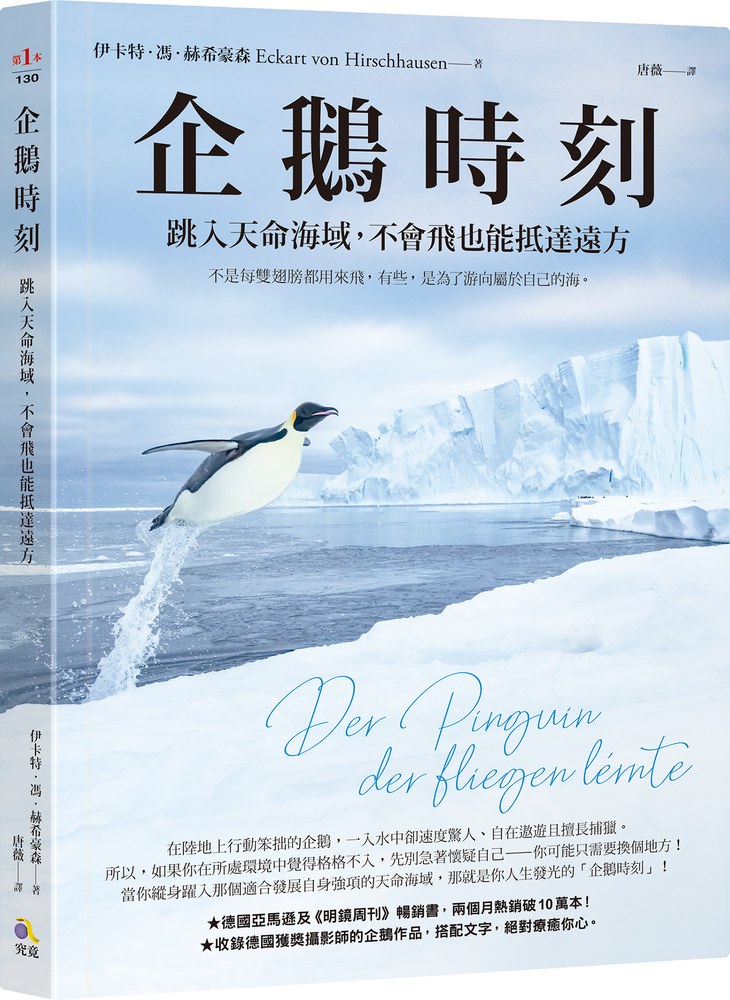

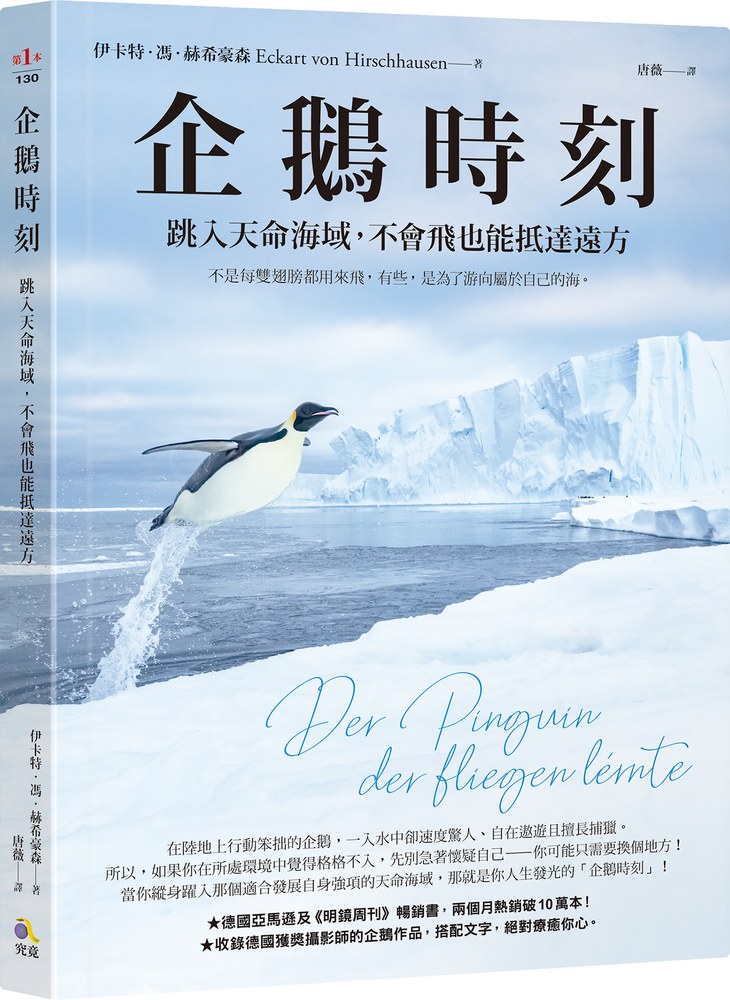

企鵝時刻:跳入天命海域,不會飛也能抵達遠方

相關專欄

書活網特推

擁抱你的《企鵝時刻》:不是每雙翅膀都用來飛,有些,是為了游向屬於自己的海

內容簡介

★德國亞馬遜及《明鏡周刊》暢銷書,兩個月熱銷破10萬本!

★收錄德國獲獎攝影師的企鵝作品,搭配文字,絕對療癒你心。

★不是每雙翅膀都用來飛,有些,是為了游向屬於自己的海。

在陸地上行動笨拙的企鵝,一入水中卻速度驚人、自在遨遊且擅長捕獵。

所以,如果你在所處環境中覺得格格不入,先別急著懷疑自己——

你可能只需要換個地方!

當你縱身躍入那個適合發展自身強項的天命海域,

那就是你人生發光的「企鵝時刻」!

★五座電視金鐘獎得主、自然生態紀錄片導演.製片.主持人/舒夢蘭、月半表達教育創辦人/黃小胖——可愛推薦!

★讀者好評:

.每個人都需要這本書,去傾聽你內心企鵝的聲音!

.這本書為各種情況提供了溫暖的靈感,並配有精美的企鵝照片,是一份絕佳的禮物——即使是送給自己也很好。

.這是一本小巧精緻、蘊含宏大理念的書,同時能夠為生命指明新的方向。作者不帶任何偏見,卻為所有追尋生命意義的人提供了靈感。

.即使知道這並不容易,但在追求完美的世界中,這本書仍鼓勵我們專注於自己真正的優勢。

.這本書簡潔明了地展現了什麼是重要的,無論是群體凝聚力、對鄰居的愛,還是勇於開拓新道路並留下印記,都讓我深受感動。

內容簡介

別羨慕別人飛得高,卻忘記自己也有遠渡重洋的力量!

別執著於彌補弱點,那是白費心機,

你該做的,是進入天命海域,展現自己的強項!

你是否曾志不得伸、鬱悶沮喪?

或是看到別人富裕成功,你卻仍在原地打轉?

其實不是你不夠好,你只是還沒找到屬於自己的海域。

本書作者原本是個醫生,在醫院服務期間,他逐漸明白一件事:他不善於處理例行公事,比較擅長自由表達、迸發新點子,這樣的特質在醫院系統是致命傷,但在舞臺演出、面對群眾說話時,卻能為自己與他人帶來無盡歡樂。於是,他決定轉向到能夠發揮自身特質的領域,成為結合幽默和醫學知識的脫口秀演員。

帶動他轉念的,是一群企鵝。當時他對企鵝充滿誤解:肚子肥、不會飛,走路蹣跚,還沒長膝蓋。沒想到一轉眼企鵝躍入水中,快如飛梭地游動,甚至還似乎向他投來了一抹「你可別小看我」的白眼……他猛然領悟:企鵝只要離開「不適合的環境」,便能怡然自得、餵飽自己。我們每個人也是一樣,只要在恰當的環境中,我們的潛質自然會有機會展現。

之後在演講、YouTube頻道或電視節目的採訪中,他經常說起企鵝給他的這個啟發,對無數人的人生和職涯,帶來極大的幫助,紛紛敲碗,期待他能寫出這個故事。於是他為讀者規畫了七堂不同角度的企鵝觀察課,並且邀請一流的企鵝攝影專家合作,期待用激勵的言語、美麗的畫面提醒大家:

自我接納不是退而求其次,而是回到真正的自己;幸福不是追趕,而是找到屬於自己的海洋。

當你開始懷疑「我是不是不夠好?」、「我到底該怎麼辦?」時,請想起企鵝——牠雖然不能飛,在水中卻是最優雅的航者、最能幹的獵手。

作者簡介

伊卡特.馮.赫希豪森 Eckart von Hirschhausen

醫生、科學傳播者、喜劇演員、電視/廣播主持人及暢銷書作家,擁有醫學與科學新聞雙重專業背景。在媒體報導中,常被稱為「德國最受歡迎的醫生之一」、「最具影響力的科學傳播者之一」,是成功將專業醫學知識與大眾傳播結合的公眾人物,在公共議題上(特別是健康與環境相關的)亦具備社會影響力。

他擅長將醫學與幽默結合,以「醫學脫口秀」或「科學喜劇」為其標誌風格。從 1990 年代起就為《焦點周刊》(Focus)、《每日鏡報》(Der Tagesspiegel)等報章雜誌撰稿,之後也成為《亮點周刊》(Stern)等媒體的固定專欄作家。

無論是主持電視節目、寫暢銷科普書、擔任國際會議主講人,他總能在各領域留下持續發酵的影響力。在ARD電視臺主持《知識八點檔:地球篇》科學節目與專題報導,屢獲大獎肯定,包括侯茲普林克科學新聞獎,以及2023年利奧波迪納國家科學院科學傳播獎。

此外,他還創立了兩大基金會「幽默療癒力量」與「健康地球-健康人類 」,更長期無償擔任多個頂尖組織的顧問——從德國足球聯盟基金會、德國憂鬱症防治基金會、德國癌症援助協會,到社會企業評鑑機構「PHINEO」。同時也是深具國際影響力的智庫組織「羅馬俱樂部」成員、柏林夏里特醫學院榮譽院士,並擁有榮譽教授頭銜。

2008、2009年在德國出版的《幸福不單行》、《胃被餵飽了以後,愛去何方》連續數月榮登非虛構類暢銷書排行榜,銷量超過500萬冊,使他成為德國最成功的作家之一。

另著有《企鵝時刻》、《地球啊,我們可以過得如此美好》等作品。

攝影師簡介

史蒂凡.克里斯曼 Stefan Christmann

德國自然攝影師兼導演,是極少數在南極大陸連續度過兩個冬天的厲害角色。他在阿特卡灣捕捉到的皇帝企鵝影像,可說是史詩級作品。

他的攝影技術橫掃全球大獎:2019年全世界規模最大、影響力最強的野生動物攝影賽事「野生動物攝影師作品集大獎」,以及2021年「年度海洋攝影師作品集大獎」。

這些從世界盡頭帶回的詩意影像與故事,如同寫給極地的情書——不只記錄絕美,更警示著脆弱的生態。

譯者簡介

唐薇

策展人、德語譯者與跨文化實踐者。

現居臺北,曾旅居柏林與上海。長期於臺灣與德國之間搭建文化橋梁,讓跨文化理解在華文世界生根,並譯有三十餘部德語作品。

曾任臺北國際書展基金會執行長,主導文化部臺德文學交流計畫,創辦譯動國界論壇,並任德國獲獎雜誌《Flaneur》臺灣版主編。

規格

ISBN:9789861375038

EISBN:9789861375021

208頁,25開,西翻,平裝,全彩

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

譯者序 企鵝原則:一場從獨行到共生的溫暖旅程

先說三件事

前言 企鵝故事

1.企鵝的追尋之旅:此刻你人在何方?

2.學會愛自己的企鵝:什麼能讓你快樂?

3.學會信任的企鵝:誰對你而言很重要?

4.學會團結的企鵝:當別人跟你在一起,何時感到最快樂?

5.啟程的企鵝:你敢跳入冷水嗎?

6.變勇敢的企鵝:那就跳吧!

7.學會飛的企鵝:身處天命海域的感覺如何?

其他人的企鵝時刻:其實你並不孤單

第八堂課:那些你可以為企鵝做的事

各界推薦

譯者序

企鵝原則:一場從獨行到共生的溫暖旅程 / 唐薇

你見過南極的企鵝群嗎?在嚴酷的暴風雪中,牠們不會各自逃散,而是緊緊靠攏,形成名為「Huddle」的生存圈。外層的企鵝為內層抵擋風雪,群體輪流移動,中心永遠保持著足以孵化新生命的溫度。

這幅景象,正是伊卡特.馮.赫希豪森醫師在《企鵝時刻》中描繪的場景,也是給予他啟發的源頭,當然,也是你我在此相遇的緣起。讓我們走入赫希豪森醫師的企鵝「Huddle」,一圈一圈地逐步認識他。

第一圈:覺醒——從親身經歷到生命原則的誕生

一切始於赫希豪森醫師與企鵝的真實相遇。

站在水族館前,看著企鵝理直氣壯地搖擺行走,當時正面臨職涯卡關的他,忽然領悟:「為什麼企鵝要學飛?」原來,生命的價值不在於修正缺點,而在於發現最適合自己的舞臺。身為醫學博士與傳播學雙修的專業人士,他將這份覺醒化為行動,定義出屬於自己的「企鵝原則」。

爾後他把故事寫成喜劇段子,在卡巴萊舞臺上首次分享,真摯的共鳴迅速發酵,現場觀眾深受觸動,YouTube影片更獲得驚人迴響,讓他成為廣受歡迎的知識型創作者。二○二五年二月,《企鵝時刻》誕生,書中除了核心的企鵝故事,更與極地攝影師史蒂凡.克里斯曼合作,透過近距離描述企鵝生態,闡述其生存哲學,甫出版便穩坐德國亞馬遜排行榜頂端,成為赫希豪森醫師為身體、心靈乃至整個地球開立的一張健康處方。

第二圈:探索與靠近——醫學卡巴萊的溫暖革命

獨自思考的企鵝很快發現,單憑個體無法抵禦嚴寒。赫希豪森醫師的「醫學卡巴萊」,正是這樣一個溫暖的能量場。他將醫學專業知識化為發人深省的幽默,以魔術師的巧手為冰冷科學披上歡笑外衣。他承襲德國卡巴萊傳統——一種結合喜劇、諷刺與音樂的表演藝術,核心不僅是娛樂,更是對社會的尖銳批評與反思,並巧妙環繞醫療健康專業、贏得觀眾信任。

他的表演從不是單向知識傳遞,而是一場又一場充滿創意的對話機鋒。無論多複雜的生理機制或艱澀術語,他總能找到生動比喻,讓知識變得親切易懂。這種「專業深度」、「幽默」與「人道溫度」的結合,讓他在二○○四年獲得德國卡巴萊最高榮譽「聖英貝特鍋獎」,二○一三年獲「醫學傳播獎」,二○二二年再獲極具聲望的「格奧爾格.馮.霍爾茨布林克科學新聞獎」,至今他已累積三十一項跨領域殊榮,成為德國社會難以忽視的溫暖力量。

第三圈:熱度循環——從舞臺到全媒體知識陪伴

就像企鵝群打造的溫暖系統,赫希豪森醫師的影響力開始穩定循環。他的舞臺從卡巴萊俱樂部擴展至全德國,他的身影滲透進日常生活每個角落:每天早晨九點二十分,他的Podcast節目《赫希豪森醫生診療室》伴隨無數聽眾開始新的一天;晚上八點整,《八點鐘前的知識時間》用兩分鐘解開氣候之謎。這種跨媒體密集陪伴,讓他成為德國家庭最信賴的「國民醫生」。

電視節目是他赫希豪森式「Huddle」的外層防風牆,為大眾抵禦錯誤資訊;Podcast則是內層保溫層,與聽眾進行深層對話。從健康醫學到氣候變遷,他用一貫的溫暖與幽默,打造永不打烊的知識補給站。

第四圈:共好共生——從個體之力匯入群體暖流

真正的改變從來不是獨自完成。

赫希豪森醫師依循「Huddle」精神,將個人影響力轉化為集體行動樞紐:他創立「幽默療癒力量」基金會,將「笑聲是最佳良藥」理念帶進醫院,撫慰病痛中的靈魂,也關懷醫護人員;成立「健康地球—健康人類」基金會,邀請眾人攜手為氣候危機盡一份力,為健康打造更適宜的生存環境。這兩個基金會做為「Huddle」的群體核心,不斷號召新成員加入、轉動、循環、擴大,產出改變社會、有益於地球的永續能量。

第五圈:遷徙——跨海而來的智慧孵化

企鵝群的「Huddle」從來不是封閉的圈子。

二○二五年《企鵝時刻》出版後,這股暖流跨海而來,來到臺灣。翻譯此書,猶如企鵝忐忑的孵育工程,因為赫希豪森醫師的幽默從來不是孤立的笑點,而是巧妙的論證過程。當他談及企鵝的群聚行為時,表面是動物學的隱喻,內裡卻是對人類社會的哲學觀察,這種「科學詩意」要求譯者同時扮演動物學家、詩人與跨文化專家,既要精準剖析語義,又要巧妙縫合文化脈絡。

翻譯工作的真正困境,不在於「好不好笑」,而在於如何守護那些依附在文字肌理上的文化基因,讓遠方讀者同樣感受到笑聲平息後,那份悄然浮現的深刻共鳴。

但願這道暖流能在臺灣繼續傳遞,邀請更多人在認識自我的基礎上,勇敢走出屬於自己的軌跡,然後再加入共生的溫暖旅程。

親愛的讀者,充滿熱力的企鵝「Huddle」已在你的面前,誠摯地歡迎你一起同行。

序

前言 企鵝故事

那是好多年以前的事了——一場改變我生命的際遇,至今仍持續觸動很多人心……。

當時我受僱於一艘郵輪,負責為乘客表演助興。初出茅廬的我,才剛踏上舞臺藝術家之路,依然對人生方向感到很不確定。

起初我內心在想:啊,郵輪旅行耶!肯定非常美好!怎料一登船,浪漫的幻想急轉直下。我火速意識到兩件事:第一,對臺下的觀眾來說,這個人根本搭錯船了啊!我準備的笑料如石沉大海,毫無迴響,旅客們與我完全搭不上線。雪上加霜的是,在舞臺與散坐各處的觀眾中間,還隔著一大片空蕩蕩的舞池。這對表演者來說都是致命要害,更何況是我這隻菜鳥。於是我開始嚴重懷疑自己的能耐,到底行還是不行。

第二件事是多麼痛的領悟!那就是「暈船」。即使心裡很清楚大腦是怎麼透過平衡器官誘發噁心的,同時胃部又因為什麼原因翻騰不已,但我卻怎麼樣也止不住這份難受。搖晃的船隻與我本人是水火不容,情況很糟,我整個人更糟,簡而言之:這趟「郵輪之旅」,實在是「猶淪深淵」啊!

歷經在海上漂泊多日後,終於迎來寧靜的休假日,船即將停靠在挪威那座安全的港口——卑爾根港。郵輪靠岸後,所有人員都可以踏上陸地。我明知道腳底下踩的是堅實的地面,走起路來卻還是踉踉蹌蹌,彷彿是浪神手心裡玩弄的那顆彈珠。不過,我真的很高興,在歷經了長時間被迫社交的船艙生活後,終於可以享受屬於自己一人的時光。

我去了動物園。因此,我遇見了牠——一隻站在巨石上的企鵝。牠看著我,我看著牠,然後我心想:「多麼可憐的小傢伙啊!好奇怪的鳥類,竟然不會飛!沒脖子、圓肚子,而且還被造物主忘記賜予膝蓋。瞧牠搖擺的呆萌樣!踩著小碎步前進時好搖晃,彷彿馬上就要摔個四腳朝天……。」一股同情在我心中油然升起,我篤定地下了判斷:「這是徹頭徹尾的設計缺陷吧!」

突然間,那隻企鵝蹣跚地走向那塊巨石的邊緣,縱身一躍,果斷地進入水中,「咻」的一下游走了。

我走下幾階臺階——這所動物園設計了一整面的觀景窗,讓人得以從水面下的視角窺見企鵝在水中游泳的姿態。然而,就在這一瞬間,「我的那隻企鵝」竟朝我筆直游來,隔著玻璃板與我四目相對——我突然驚覺:現在,換牠同情我了!

企鵝之所以能如飛箭一般迅捷,完全是因為牠們的軀體歷經了千萬年來的演化,徹底適應了水中生活。其拍動翅膀的方式,和牠們的遠親鳥類在空中飛翔時一模一樣,而且牠們的翅膀孔武有力,勝過任何一種魚鰭。乍看「沒有脖子」的身軀——從頭部到腳由窄逐漸寬厚,在水中反倒成為一種優勢,這樣的體型允許牠適得其所、自如滑行——如風的流線、零阻力,不得不說牠簡直是御風而行。至於那一雙在陸地上搖晃前行的大腳,入水之後即可幻化為方向舵、高效槳、渦輪引擎的神奇合體。還不到一秒鐘,牠便如閃電爆發,滑出了一個大水彎。

而我剛剛居然還自顧自地以為那是設計缺陷?!

這場相遇,雖然僅是幾個瞬間,卻賜予了我寶貴的頓悟時刻——自此激起陣陣漣漪,至今未曾止息。

如同遭到當頭棒喝,我恍然明白自己竟如此輕易評論他人,況且還只憑單一情境就妄下斷語,這種行為實在是錯得離譜,但於此同時,我也猛然領悟到環境之於人的重要性——唯有在合適又恰當的環境中,人的潛能才有機會全然展現。

人不可能根本性地產生變化。就像企鵝生來就是企鵝,這輩子都不可能成為長頸鹿—即使讀遍好書、看遍名醫,甚至完成偉大的自我探索之旅,依然徒勞無功。能認清這一點是好事,那也就不必再把精力浪費在借題發揮——「要是我有那種長脖子就好了」,更不必在「誰該為此負責」的問題上打轉——是父母?基因?還是社會?

當你感到生命卡關、寸步難行時,他人的出現、不一樣的想法與刺激,往往能成為一道破口、一個助力。一場好的對話,能幫助你看清自己的優勢,好的提問應該是這樣:

「你擅長什麼?」

「你嚮往什麼?」

「你什麼時候感覺很開心?」

「別人什麼時候因為你而感到開心?」

「怎麼樣可以促使自己每天都能往想去的方向邁進一小步?」

在你知曉了自己的優勢以後,請環顧四周,檢視一下當下處境是否適合自己。如果你是一隻企鵝,卻長期困在沙漠中,那麼「卡關」就不全然是你一個人的問題了。此時,最關鍵的提問就不該是:「我怎麼會淪落到這般田地?」而是:「我應該如何脫身,離開這裡?」

答案將在你邁步離開,朝著屬於自己的天命步步前進時成形。

終有一天,那一刻會到來——當你為關鍵一躍具足勇氣,然後縱身跳入刺骨的冷水!最大的獎賞會在那裡等你,這種如魚得水的感受絕無僅有。你現在可以明白那是什麼滋味,因為你渴望這種感覺很久了,而且再也不想要失去它。

到這邊,企鵝的故事結束了嗎?

當然不。童話故事的結尾總愛說:「從此過著幸福快樂的日子……。」尋找自己的天命本來就不是件一勞永逸的任務,畢竟日子還是會繼續。在最好的情況下,幸福是可分解的物質,一旦代謝了,才能為新的幸福騰出生長空間。不只有你會改變,圍繞著你的人們和你的天命也同樣會產生變化,生命一再向我們拋出新的提問,而我們回應。回應,就是你我的責任。

所以,我想為你呈現的是企鵝為我們準備的功課,以及那些從牠們非比尋常的生命中,值得借鑑的事。因此,我願向你敞開我的內心,讓當中的畫面沁透你,也請你留意自己的內心浮現了什麼畫面。也許我奔放的思緒與聯想能在這裡幫助到你。請如常地翻閱、瀏覽、擷取當下覺得最能夠滋養「此刻的你」的精華吧。

說說我那時的經歷

其實在郵輪上,我整個人是名符其實的「搖搖欲墜」,一方面在暈船,另一方面也正處於踉踉蹌蹌的過渡階段。我試過各種方法,就是難以確定在完成漫長醫學訓練、擔任過小兒科與兒童青少年精神科的醫師後,應不應該繼續留在醫院體系,攀上白色巨塔的螺旋梯。

我並不後悔學醫。以往無論是求學階段或在醫院服務的時期,我始終樂在其中,而且對所有從事醫療、研究與照護工作的人都懷抱著深深的敬意。與其說我的出走是逃避,不如說是轉向—我改變了自己的行動半徑、探索的領域,以及發揮所長。我渴望將那些未被善知的醫學知識,例如「疾病是怎麼造成的?」分享給更多人知道。在與眾多患者、家屬及其生命故事相遇的過程中,這樣的念頭始終揮之不去——其實許多疾病的進程原可預防、避免,只要能提早介入,讓真正的預防醫學與保健知識深植於每個人的生活當中。

我們總愛把「文明病」掛在嘴邊——但到底是什麼「不文明」的生活方式,可以讓這麼多人生病?為什麼我們會縱容孩子錯誤飲食、體重超標,然後再花大錢設法治療他們?

如果心肌梗塞、中風、背痛與癌症可以透過清淨的空氣、植物性飲食和日常運動來預防,那麼保險公司為何寧可為心導管、不必要的脊椎手術與昂貴的化療買單,也不願為養生保健付出?我知道自己說這些不是想伸出質問的手來指指點點,而是想用手指頭勾出癢處,博君一笑。

其實我曾見證一個奇蹟。某次我在電視節目《金錢或愛情》中表演我的嗜好「魔術」,當時我告訴大家,我很想把幽默與醫學結合在一起,於是,某家電臺便邀請我到兒童醫院巡迴演出。在巴伐利亞某一所兒童精神醫院演出時,事情發生了。來到體育館的孩子們得跟我一齊吹氣、數數、玩魔術,但關於他們的事,我一無所知。魔術表演一結束,有位醫師走上前對我說:「剛才在這邊的那個男孩是因為不說話才入院的。我剛才從旁觀察他,發現他曾短暫忘記自己的障礙,和其他人一起笑了起來,甚至重新開始說話。」當下的我愣住了,隨即明白——這與我無關,我只是創造了那個「契機」。在正向的群體體驗中,存在著某種具有療癒力的東西——一種「渲染性」的力量,這不僅存在於一對一的治療情境裡。

在那個當下我也忽然明白了,原來自己是一個「創造型的混亂大師」。我的弱點之一是不擅長處理例行公事——這在醫院體系裡是個致命傷。不過,我有一個強項:只要能自由表達、不念稿子,就能迸發大量的新點子。這特質對於寫病歷來說,同樣也是個麻煩,但對於舞臺演出、面對群眾說話、拍片或寫書來說,這種即興能力恰恰是能為我與其他人帶來無盡歡樂的關鍵。

所以那段與企鵝相遇的「頓悟時刻」,更加堅定了我對這片新水域的信任——繼續練習、跌倒、學習,不斷嘗試未知的事物。後來我再也沒有踏上郵輪,反倒經常站上舞臺。這一切,最終化為我的著作、電視節目以及兩個基金會「幽默療癒力量」與「健康地球—健康人類」,還有更多。當年的我無法預知這些,當然一切也可能走向截然不同的發展,但這個原則我始終堅守:別執著於彌補弱點,因為那是白費心力,不如讓自己的強項更強大。

若你總想要成為別人,請記住:這世界最不缺的,就是「別人」!

如今的我,更懂得運用自己的強項,至於弱項,已不再舉足輕重。而這些都只是我的故事——願它鼓舞你:傾聽本心,覓得屬於你的「天命」。在那片天地裡,你會感到輕盈,萬物變得順暢,輕盈到……不知不覺間,你已開始飛翔!

現在輪到你了!

沒有絲毫刻意,我的故事自然而然地依循了特定的步伐——它適用於每個人的人生旅程、每一次的成長蛻變、每一個狼狽不堪的處境。改變,有時輕鬆得不可思議,有時又沉重如山。

為了幫助你更快速地掌握和理解,我歸納了七項核心提問。就像一首歌有主歌與副歌,別訝異某些段落會反覆出現——這正是為了讓旋律駐足耳畔、縈繞心頭。而現在,是你為自己邁開步伐的時刻了。