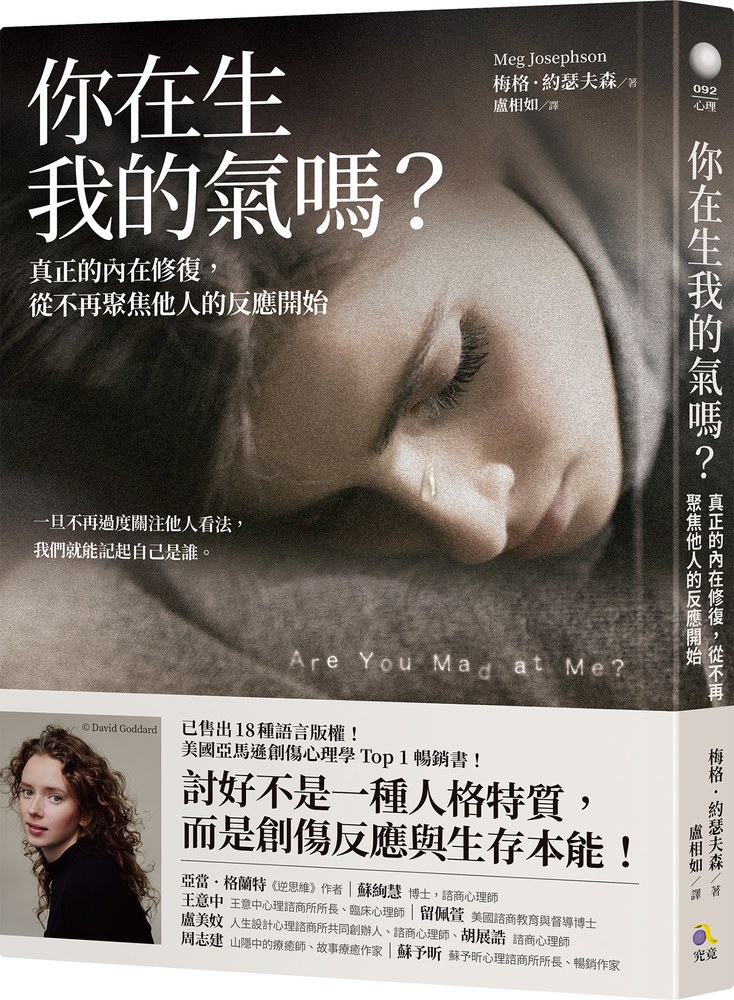

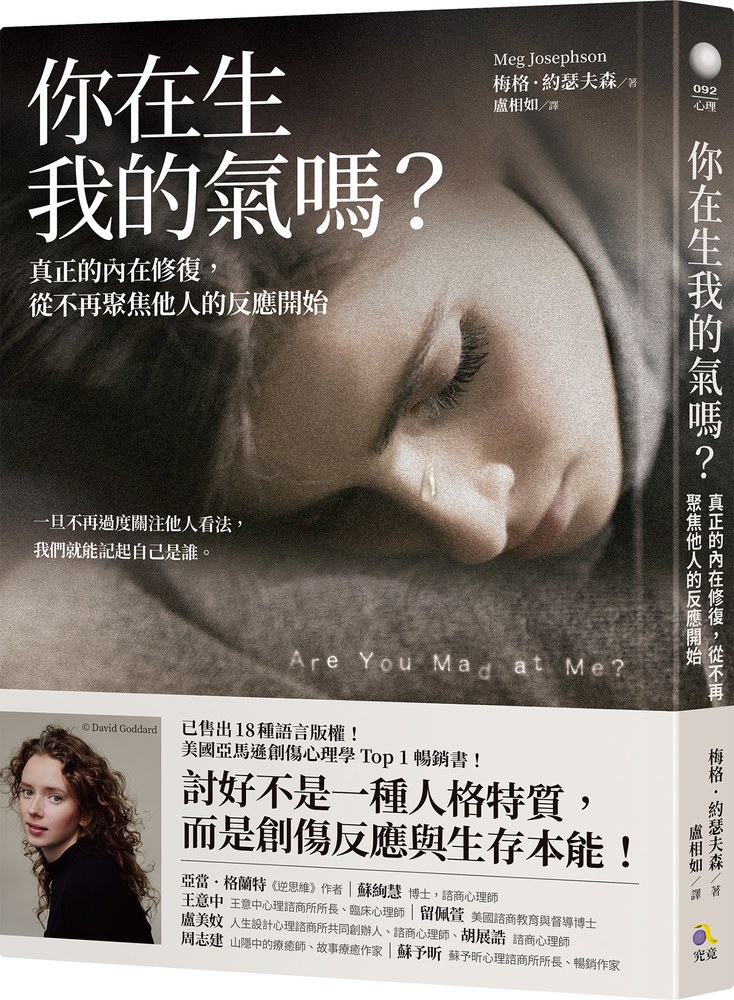

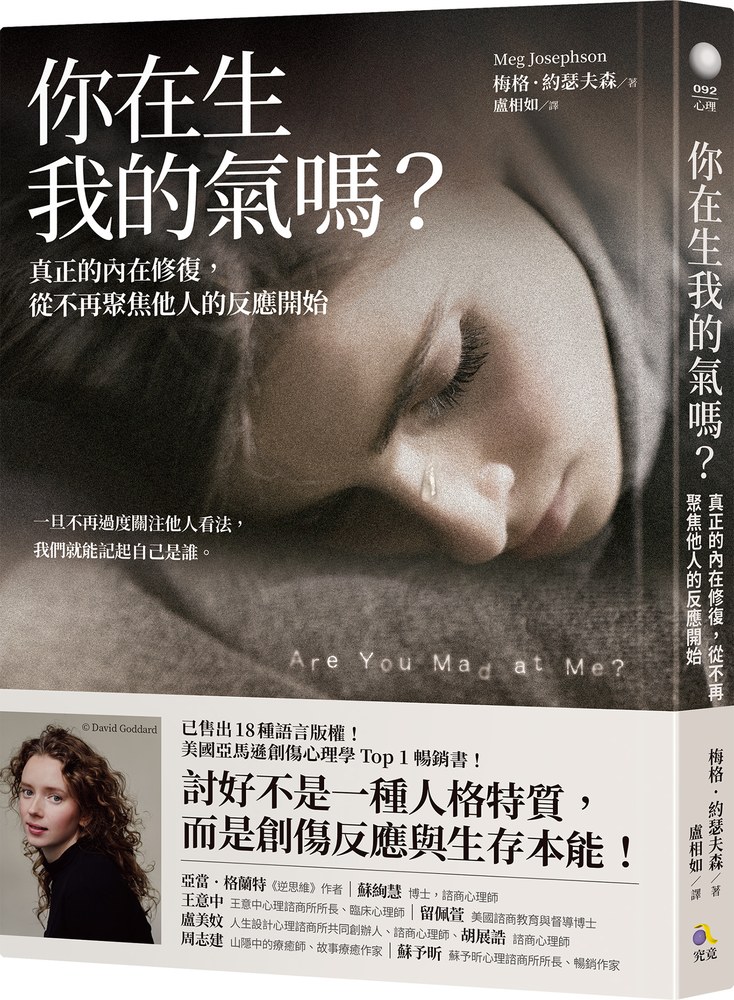

你在生我的氣嗎?:真正的內在修復,從不再聚焦他人的反應開始

書活網特推

作者 梅格.約瑟夫森

內容簡介

★ 迅速售出18種語言及地區版權!

★ 出版前即備受矚目,美國亞馬遜創傷心理學類別top 1暢銷書!

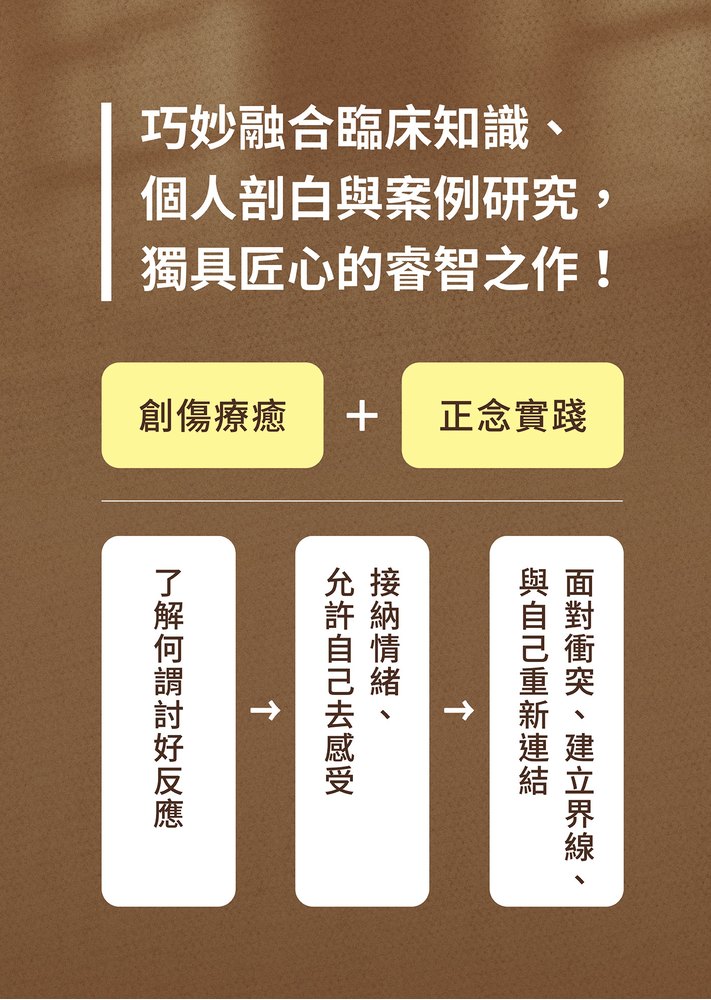

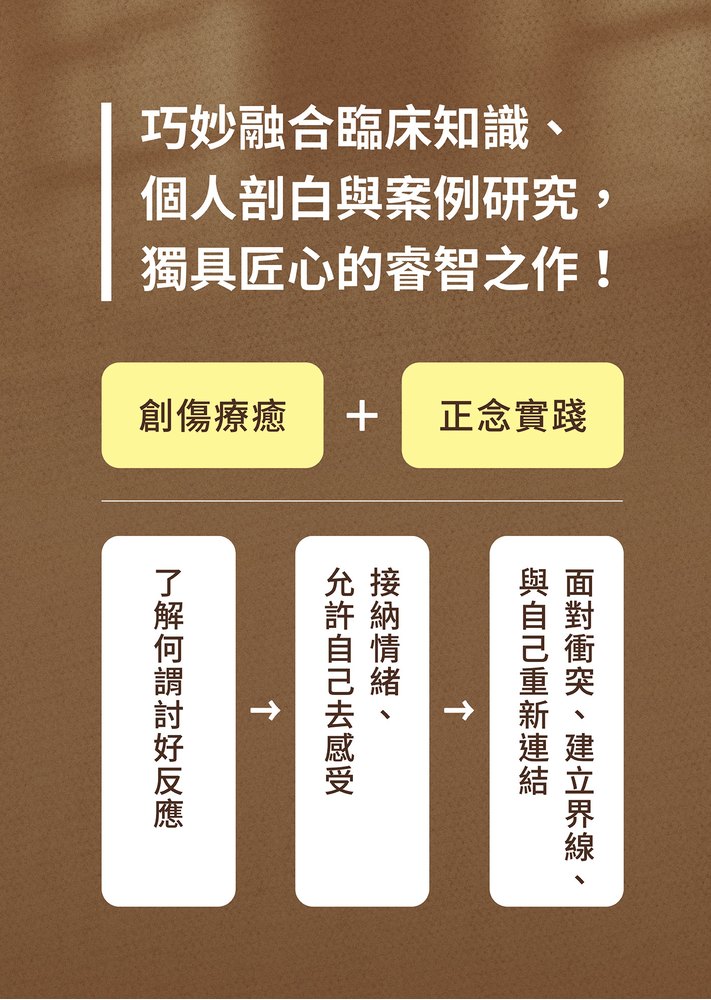

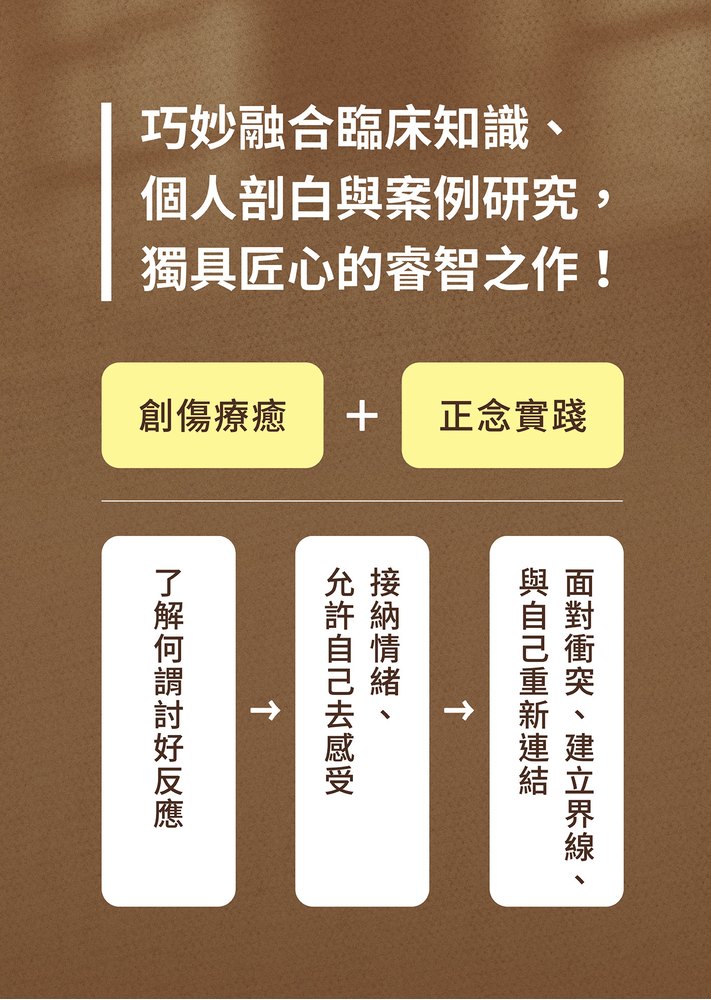

★ 巧妙融合臨床知識、個人剖白與案例研究,獨具匠心的睿智之作!

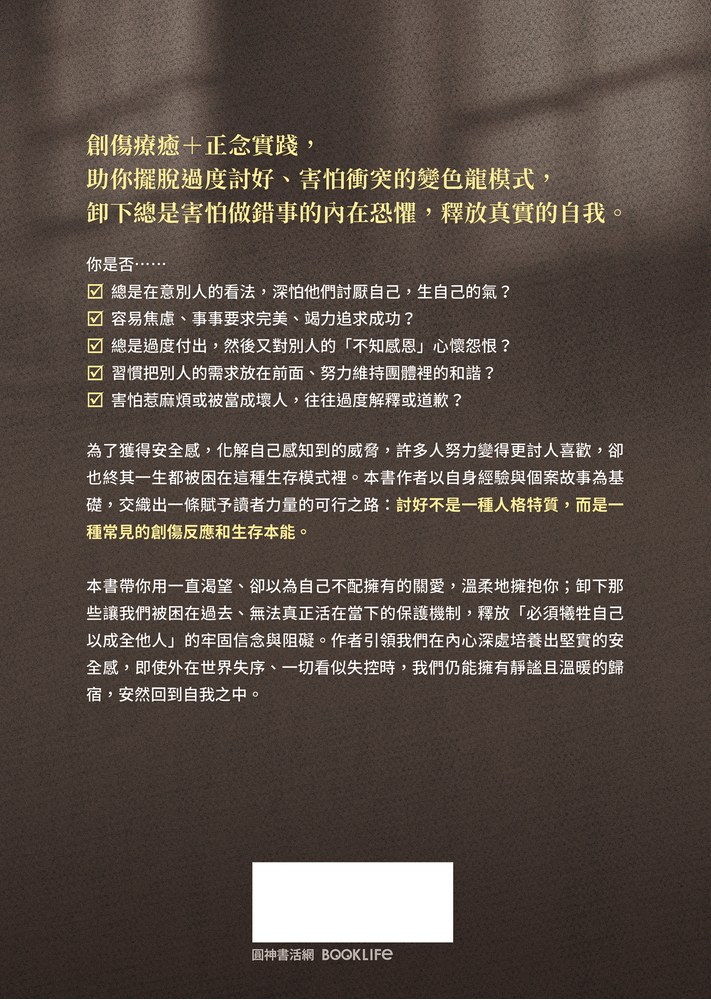

討好不是一種人格特質,而是創傷反應與生存本能!

創傷療癒+正念實踐,

助你擺脫過度討好、害怕衝突的變色龍模式,

卸下總是害怕做錯事的內在恐懼,釋放真實的自我。

一旦不再過度關注他人看法,我們就能記起自己是誰。

第一次接受心理諮商,我問:

「為什麼我總覺得別人在生我的氣?」

成為心理諮商師後,我竟無數次被問了同樣的問題。

我不禁好奇,為何這麼多人有這種感覺?

於是我拍攝了一段影片,上傳至社群媒體,

短短數小時便造成轟動,成千上萬有相同煩惱的人留言回應,

我因此決定寫下這本書……

你是否……

‧總是在意別人的看法,深怕他們討厭自己,生自己的氣?

‧容易焦慮、事事要求完美、竭力追求成功?

‧總是過度付出,然後又對別人的「不知感恩」心懷怨恨?

‧習慣把別人的需求放在前面、努力維持團體裡的和諧?

‧害怕惹麻煩或被當成壞人,往往過度解釋或道歉?

為了獲得安全感,化解自己感知到的威脅,許多人努力變得更討人喜歡,卻也終其一生都被困在這種生存模式裡。本書作者以自身經驗與個案故事為基礎,交織出一條賦予讀者力量的可行之路:討好不是一種人格特質,而是一種常見的創傷反應和生存本能。

本書帶你用一直渴望、卻以為自己不配擁有的關愛,溫柔地擁抱你;卸下那些讓我們被困在過去、無法真正活在當下的保護機制,釋放「必須犧牲自己以成全他人」的牢固信念與阻礙。作者引領我們在內心深處培養出堅實的安全感,即使外在世界失序、一切看似失控時,我們仍能擁有靜謐且溫暖的歸宿,安然回到自我之中。

【各界推薦】

亞當.格蘭特(《逆思維》作者)

蘇珊娜.卡哈蘭(《我發瘋的那段日子》作者)

凱薩琳.摩根.舍弗勒(《內在恆定》作者)

克莉絲蒂.塔特(《你不需治療,只需說出口》作者)

艾達.卡胡恩(《我們為何失眠?》作者)

蘇絢慧(博士,諮商心理師)

王意中(王意中心理諮商所所長、臨床心理師)

留佩萱(美國諮商教育與督導博士)

盧美妏(人生設計心理諮商所共同創辦人、諮商心理師)

胡展誥(諮商心理師)

周志建(山隱中的療癒師、故事療癒作家)

蘇予昕(蘇予昕心理諮商所所長、暢銷作家)

慣性「討好」或「取悅別人」是一種心理創傷的反應,顯示我們長期活在情緒威脅或被情緒控制的處境。這本書是良方,也是自我解救的其中一根繩索。──蘇絢慧

想要討好、迎合別人,是一個深不見底的無底洞,讓自己的困擾永無寧日,離自我理解越來越遠。生命有限,別只是為別人而活。該是好好善待自己的時候了。──王意中

本書提供了療癒慣性討好者的良方。如果你曾為了獲得他人的認同而犧牲自己,作者將以獨到的見解和睿智的建議來幫助你。──亞當.格蘭特

所有慣於討好的人們:現在就來讀這本書!這本充滿智慧和人性的書幫助我改變了與自己的關係,讓我了解自己過去生存的模式,也讓我從埋藏在心底的許多事情中釋放出來。說這本書改變了遊戲規則,一點也不為過。──蘇珊娜.卡哈蘭

本書真誠、貼切,絕對值得一讀再讀,它擁有改變你整個人生的力量。如果你正為陰魂不散的焦慮所擾(總是擔心自己做錯了什麼,或者別人不喜歡你),那麼這本書將讓你感覺如沐春風。──凱薩琳.摩根.舍弗勒

本書提供了解釋、安慰,以及最棒的解決方案。我很感激這本書的存在,因為現在的我比過去任何時候都更需要作者溫和的智慧和充滿力量的訊息。──克莉絲蒂.塔特

天啊!終於,所有曾為尷尬的文字訊息苦惱、懷疑自己是否在派對上出醜,或確信友誼降溫都是自己的錯的人,在此得到了救贖。本書充滿智慧、實用,可能會改變你的人生。──艾達.卡胡恩

作者探討了鮮為人知卻「可說是最常見」的生存反應:討好,並巧妙融合了臨床專業知識、個人剖白與相關案例研究,成就了這部獨具匠心的睿智之作。──《新聞週刊》

▍讀者激推!

‧真的說到我心坎裡!感覺就像一個朋友溫柔地指點你,同時又為你加油打氣。

‧我從未感覺自己如此獲得理解。我一口氣讀完這本書,還打算買來送給我認識的所有年輕女性和有女兒的媽媽。

‧這本書的價值堪比五年份的心理諮商!它絕對會成為一本自助書經典。

‧我是一名治療師,會把這本書推薦給我所有的女性個案。

‧這是那種你會畫重點、反覆閱讀,並隨身攜帶(無論實質上或情感上)的書。

作者簡介

梅格.約瑟夫森(Meg Josephson)

臨床社工師、心理治療師、內容創作者,擁有哥倫比亞大學碩士學位,同時也是那爛陀機構(Nalanda Institute)認證的靜心教師。社群媒體追蹤者超過50萬人,電子報訂戶超過1.4萬人。

作者融合西方臨床科學架構與佛教思想及實踐,將身心靈視為一個整體。她以正念為基礎,以慈悲焦點療法為取向,結合認知行為治療、辯證行為治療、接納與承諾療法等方法,並從創傷知情和反壓迫的視角出發,幫助個案建立覺察,調整自己的思考與行為模式。

除了臨床工作,作者也經常在社群平臺上分享如何改善心理健康的心得,擅長將複雜但普遍的人類經驗,以具體、好消化的方式加以解析,提供溫和、有建設性的洞見與對策。

《你在生我的氣嗎?:真正的內在修復,從不再聚焦他人的反應開始》是作者的第一部著作。

譯者簡介 盧相如

東華大學創作與英語文學研究所畢業。自由譯者。譯有《你在生我的氣嗎?》、《10到25:激勵年輕人的科學》、《世代的創傷到我為止》等書。

規格

ISBN:9789861374932

EISBN:9789861374925

320頁,25開,中翻,平裝,單色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

作者的話

前言 記起你自己是誰

第1章 創傷反應──什麼是「討好反應」?它如何保護你?

你太敏感了/討好反應/討好不叫「善意」/過度警覺/持續警戒的大腦與身體

這算是創傷嗎?/有時確實免不了討好

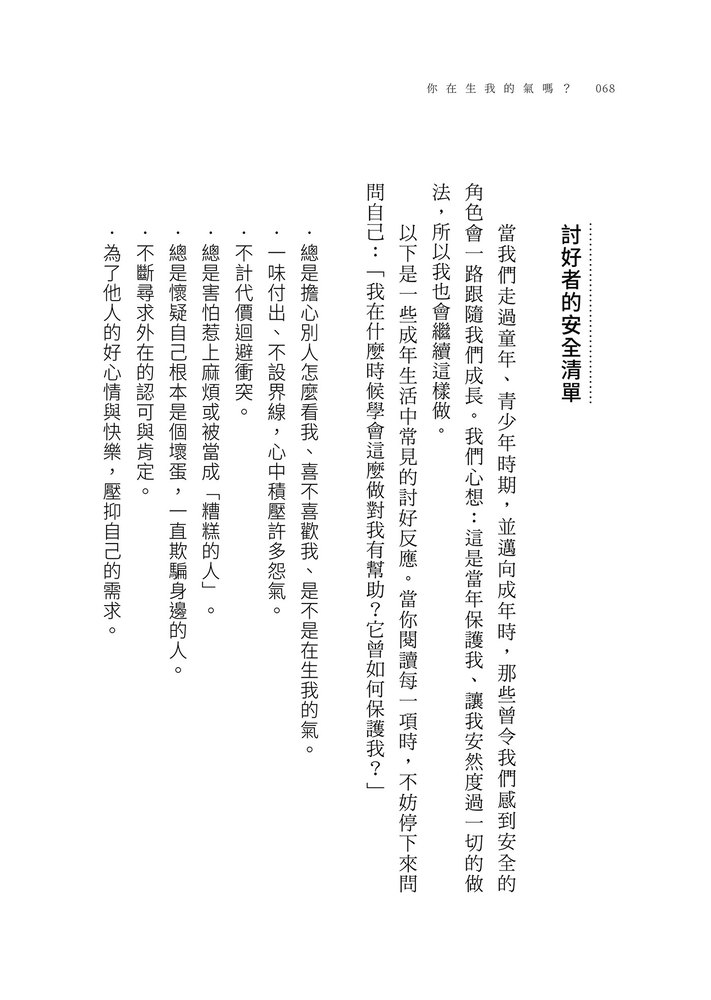

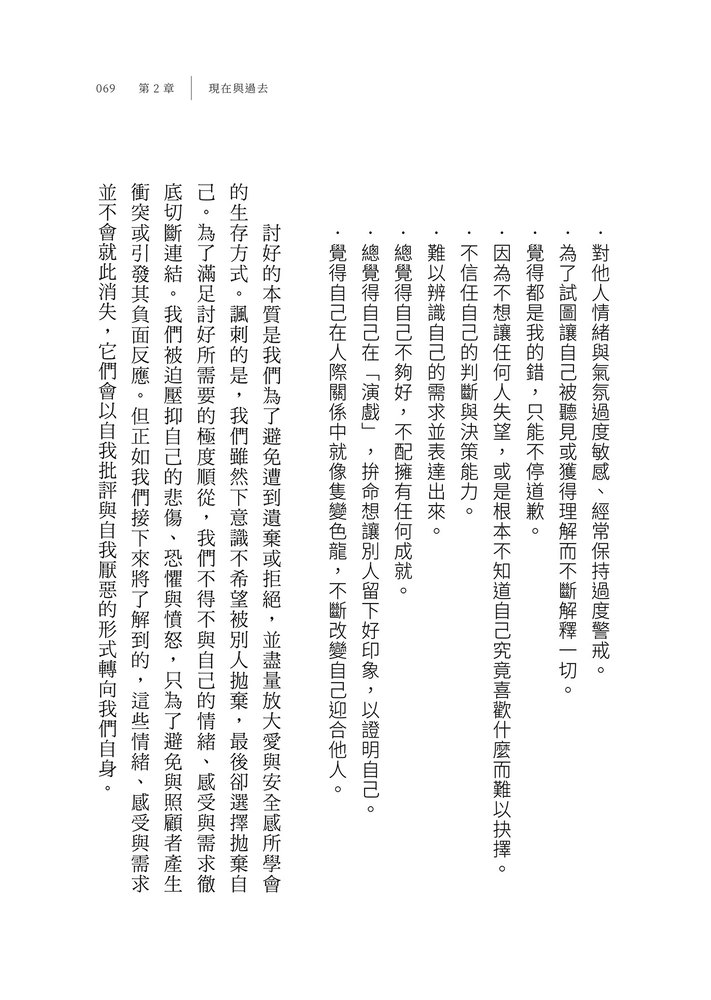

第2章 現在與過去──個案故事:討好反應如何展現與延續

做個好女孩/你是否在這樣的環境中成長?/討好反應與依附類型

第3章 允許自己開始療癒──承認失落,並處理悲傷

遇見悲傷/悲傷是焦慮的好兄弟/你可以生氣/矛盾的真相/無盡的等待/孤獨感

覺得自己總是落後

第4章 別被自己的想法綁架──善待自己的靜心練習

覺察內在聲音/念頭不是終極真理/焦慮的念頭與控制的假象/認識內在的批評者

挑戰自我認知/釋放思考中的恐懼/安撫恐懼的自己/正念的迷思/替感受定調/善待自己

第5章 情緒不是問題所在──允許自己去感受

你沒有惹上麻煩/情緒不分好壞/那只是「不舒服」/移除多餘的自我批評/凍結的時間

將情緒與反應分開/情緒的目的是什麼?/不要忽視怨恨,它也有話要說

不是每種情緒都要有意義/情緒的壽命只有九十秒/靜靜陪伴情緒?還是陷溺其中?

利用靜心練習處理情緒/為情緒命名

第6章 身心俱疲──討好如何影響身體?

身體都記得/西方醫學與身心連結/討好令人身心交瘁/傾聽身體/承認壓力,就能減輕傷害

吸氣,吐氣/對壓力上癮/創傷是個時空旅人/變得柔軟,變得緩慢/穩定練習

感謝自己的身體

第7章 不是針對你──以及其他令人恐懼卻又覺得解脫的真相

都是我的錯/一扇通往傷口的窗/生命的三種特性/他們根本沒那麼在意你

你無法控制別人對你的看法/他們喜歡我嗎?/但我喜歡他們嗎?/批評之鏡

承認死亡,才真正開始活著/還是會掛心/接受不等於被動

第8章 衝突如同死亡,無可避免──如何停止逃避不適?

保持距離/面對衝突的快速檢查清單/理解根源/學會先安撫自己/逃避衝突將阻礙連結

拖延是情緒的心理遊戲/做就對了/安撫他人情緒不是你的責任/相信對方的話

你避開的是衝突,還是戲劇化場面?/間接討好/修復的藝術/你要的是安慰,還是肯認?

做出反應之前/最糟的莫過於看清事實/讓自己自由

第9章 重新定義界線──尊重自我需求所帶來的自由

永恆之夏/重新定義界線/界線的樣貌/沒有界線的生活/善意與慈悲的差別

真正的同理心需要界線/危機是對界線的考驗/怨恨的力量/設定界線即是療癒的一環

別人可能不喜歡你的界線/關鍵在於維持界線/界線是建立連結的邀請

把「不」加進你的字典裡/忠於自我/學習「往後靠」/嶄新之事令人心生愧疚

難以設定界線時/從安全的小事開始

第10章 你是誰?(對,就是你)──重新認識那個 已失去連結的你

我不知道自己是誰/自我信任/「完美自我」的幻想/完美的代價/焦慮與直覺

允許自己持續改變/接納,讓美好悄然展開/優先選擇高品質的獨處時光/撢去白日夢的塵埃

回到童年的自己/暫停片刻,優先信任自己/你做得夠多了

第11章 療癒自己,就是支持他人──是時候放手了

你並不孤單/痛苦讓我們過度專注於自己/個人的療癒,是對群體的支持

在療癒中放下完美主義

致謝

序

〈前言 記起你自己是誰〉

「為什麼我總覺得別人在生我的氣?」我問心理治療師。

那是我們第一次會面,那天的紐約市悶熱潮濕。她那間鼠尾草綠的小辦公室藏身於聯合廣場與雀兒喜區之間,刺耳的警笛聲如微風飄進屋內。當時的我二十歲,趁著大二升大三的暑假,在一家生活風格雜誌社實習,存了一些錢,足以負擔那個夏天大約五到七次的諮商費用,所以我暗自祈禱,希望她能迅速修補我的問題。

在我向她拋出那個問題後,她緩緩點頭,深吸一口氣,靜靜等待我進一步說明,我也在等她說點什麼。她扶了扶臉上那副紅色長方框眼鏡,重新交疊了雙腿,我的目光則落在她座位上方的那幅畫。我瞇起眼睛,歪著頭,試著判斷上面所畫的到底是一朵花,還是女性的陰部。

我們共度的五十分鐘結束時,我向她簡單介紹了我的家庭背景,然後帶著布滿淚痕的臉頰走出她的辦公室,手上拿著一本她推薦的書──內容有關酗酒成癮的雙親與成年女兒的故事。儘管有些不自在,倒也不礙事。

我原本希望治療師能告訴我「哪裡出了問題」,再提供一套三步驟解方、一份療癒小物,還有一個升級版的自己,但她大部分時間都在問我小時候的事。在接下來的幾次晤談中,我逐漸察覺到,儘管我已不再與父母同住,但在某些層面上,我彷彿仍跟他們同住在一個屋簷下。

我不再需要擔心父親的情緒起伏,卻害怕每次主管傳訊息來,都有可能是為了炒我魷魚;我不再需要細聽父親說話的語氣和節奏,來判斷他是否又喝了酒,卻會仔細琢磨朋友傳訊息時,結尾用句號而不是驚嘆號代表什麼意思。我不再需要用「完美」與「乖巧」來維持家中的和平,但直到現在,我仍害怕被視為不夠完美與乖巧的人。

這種潛意識時刻感到緊繃的過度警戒狀態,成為貫穿我童年與成年生活的主線。就在那個夏天,我終於明白,我現有的這些恐懼不單是需要克服的症狀,事實上,它們發揮了至關重要的作用:保護了過去的我。我以為的自我破壞,其實是自我保護。

那年夏天後,我開始意識到,也許療癒並不是一個可以打勾完成的待辦事項,而是探尋一段令人不適與混亂的內在旅程。儘管如此,我仍深受鼓舞。如果說有什麼是我能確定的,那就是我不想再活在深刻的恐懼裡。我覺得自己像是被一分為二:一半是仍活在恐懼中、童年時的我;另一半則是一個更睿智、更像父母角色的我,知道擁有更好、更平靜的生活並非不可能,只是還不知道該從何著手。

有許多人,尤其是女性,總糾結於「別人是不是在生我的氣」。當伴侶情緒低落時,我們會忐忑不安地問:「你是不是在生我的氣?」要好的朋友不回訊息時,我們會問:「你是不是在生我的氣?」與同事們在洗手間擦肩而過、對方卻沒打招呼時,我們也會想:「你是不是在生我的氣?」又或許,我們根本什麼都不會問,只是在洗澡時默默琢磨此事,直到雙手都泡皺了;凌晨一點仍躺在床上難以入睡,胸悶不已,直到筋疲力盡,不得不放棄為止。

如今,在這個幾乎無時無刻不在與人溝通的時代裡,竟會如此在意別人的看法似乎有些奇怪。然而正由於這種不斷接受外界肯定與安撫的循環(傳訊息、在訊息或貼文下方按讚、視訊、影片……),更使我們陷入不安的漩渦。習慣這種高強度的聯繫後,一旦頻率開始降低,內在專注於生存的自我便會迅速陷入混亂。這個時代裡,能讓他人知道「我們在乎他們」的方式太多了,讓人覺得自己「被遺忘」的機會,也似乎變得更多。

我本該在這裡用三言兩語告訴你,我是怎麼「痊癒」的。但我的療癒過程緩慢且細微,至今仍在持續進行中。隨著歲月流轉,我甚至沒察覺到自己已有了改變,直到回首往事,才發現如今再次面對那些曾令我緊張不已的情境時,我的態度已經截然不同。過去,當我被內在世界的騷動所擾時,五分鐘的靜心簡直就像永恆一樣漫長。然而某天,我驚覺自己竟能安然坐上一個小時。原本只是嘗試「戒酒」一個月,轉眼間已經七年過去。過去那些會讓我陷入過度思考的小事,如今不再讓人窒息。我開始有辦法經歷並辨識出那些充滿挑戰性的情緒,然後意識到自己不必急著改變它,只要改變自己面對它的態度就好了。

大學畢業後,我感受到一股無法抗拒的召喚,讓我想支持他人走上療癒之路,將更深度的創傷療癒與正念實踐結合在一起。我親身體驗過其中的益處,深信其力量。後來,我前往哥倫比亞大學攻讀研究所,取得社會工作碩士學位,專注於臨床實務的同時,也不斷深化個人的靈性修行,鑽研佛法。當我完成研究所課程,開始以全職治療師的身分執業時,我的診間很快就排滿了個案。來訪者多是女性,她們在焦慮、人際關係、人生目標、自信心等問題上苦苦掙扎,而最常見的問題,莫過於「討好他人」。

舊金山某個霧濛濛的星期二(更新近況:我已經搬到美國的另一邊),我和一位個案進行了晤談。她談到自己每次參加完社交活動回家後,腦中總是焦慮地反覆重播自己所說過、讓人尷尬的話語。她不斷告訴自己,所有人都討厭她,同時也努力克制想傳簡訊向朋友道歉的衝動,她甚至說不清自己到底做錯了什麼。

「為什麼我總覺得別人在生我的氣?」她問。

如今我坐在心理治療師的位置,看著這位個案,彷彿看見二十歲的自己,腦中浮現當年那個大學生第一次諮商時對治療師提出相同問題的畫面。

那天稍晚,我在社群媒體上傳了一段影片,我對著鏡頭說:「嘿,你沒有惹上麻煩;你很好,不會有事的。他們並沒有偷偷在生你的氣。那是你的大腦在說謊,因為它覺得害怕。我知道你可能一直擔心自己其實是個壞蛋,而且大家遲早有一天會發現。但事實是—你很安全。」

短短數小時,這段影片便在各大社群平臺瘋傳,成千上萬筆留言寫著:「你的影片讓我忍不住落淚!」、「這段話……簡直正中下懷!」、「你是我肚子裡的蛔蟲嗎?」

我持續發布與此主題和感受相關的影片,每一次都毫無例外地在世界各地引起同樣深刻的迴響;同時,我也不斷迎接那些走進諮商室的個案,他們內在所經歷的一切,對我而言都是那樣熟悉。

於是,我著手寫下本書,一本我曾在無助時渴望讀到的書,我深信,此刻有許多人正迫切需要同樣的安慰。

市面上有許多以「取悅他人」與「共依存」為主題的書籍,但往往缺乏對這些行為背後根源的深入剖析,也就是我們為何會產生討好他人的需求,為何選擇放棄自我,以及這些行為背後的脈絡。「討好」是一種行為模式,當我們害怕讓他人失望、擔心自己惹上麻煩,或在某種程度上感到不安全時,便會採取這樣的行動。儘管它可以用來平復「我是不是做錯了什麼」的不安,卻是一種錯誤的安撫方式。當我們無法關注自己的內在狀態,卻過度聚焦在他人的看法和反應時,就難以進行真正的內在修復。本書正是針對「討好反應」(fawn response)這種行為模式的根源進行探討。真正的療癒,正是從這裡開始。

對那些在功能失調、高度緊張、衝突頻繁或忽視情感的家庭環境中長大的人來說,尤其如此。事實上,「他們是不是在生我的氣?」正是能讓他們內心感到安全的提問。普遍認為,年輕人(尤其是所謂的千禧世代)往往把自己人生中的負面經驗歸咎於父母。但療癒不是為了究責,而是為了讓我們願意正視那些一直以來渴望被看見的傷口,理解那些過去的創傷如何滲入每一個當下,進而讓我們能以更多的接納與溫柔,繼續前進。

我寫這本書的方式,就像我對待臨床工作的方式一樣,融合了正念、靈性、依附理論與內在家庭系統療法,並始終以「創傷知情」(trauma-informed)的視角來看待一切。我從西方與東方的心理學與哲學中汲取養分,特別是佛教思想,將心靈、身體與精神緊密交織,編織成一條完整而溫柔的療癒之路。

本書關乎用我們一直渴望、卻以為自己不配擁有的深厚同理心,溫柔地擁抱自己。卸下那些讓我們被困在過去、無法真正活在當下的保護機制,釋放「必須犧牲自己以成全他人」的牢固信念,屏除那些使我們與真正的自我,以及人生真正的渴望脫節的制約與阻礙。這本書將引領我們,在內心深處培養出堅實的安全感,即使外在世界失序、一切看似失控時,我們仍能擁有一個靜謐且溫暖的歸宿,安然回到自我之中。

書中並沒有所謂的速成解方,因為我們並非有待修理的機械,我也不是全知全能的存在,或掌握了什麼療癒密碼。我希望這本書能揭示你一直以來都知道、卻被痛苦與制約所封印的真理。療癒沒有「完美」可言,同時也是將持續一輩子的修行,它讓我們意識到,其實我們從來沒有「破碎」過。這也是一支幫助我們忘卻智慧,並再次尋回它的舞蹈。我真心希望本書能在你重拾自我的過程中提供支持。當你讀到最後一頁時,如果你能更清楚地了解與自己相處的模式,並以更多的關懷來對待自己,便是我達成自己使命的時候。

一旦我們不再過度關注他人的看法,我們就能記起自己是誰。