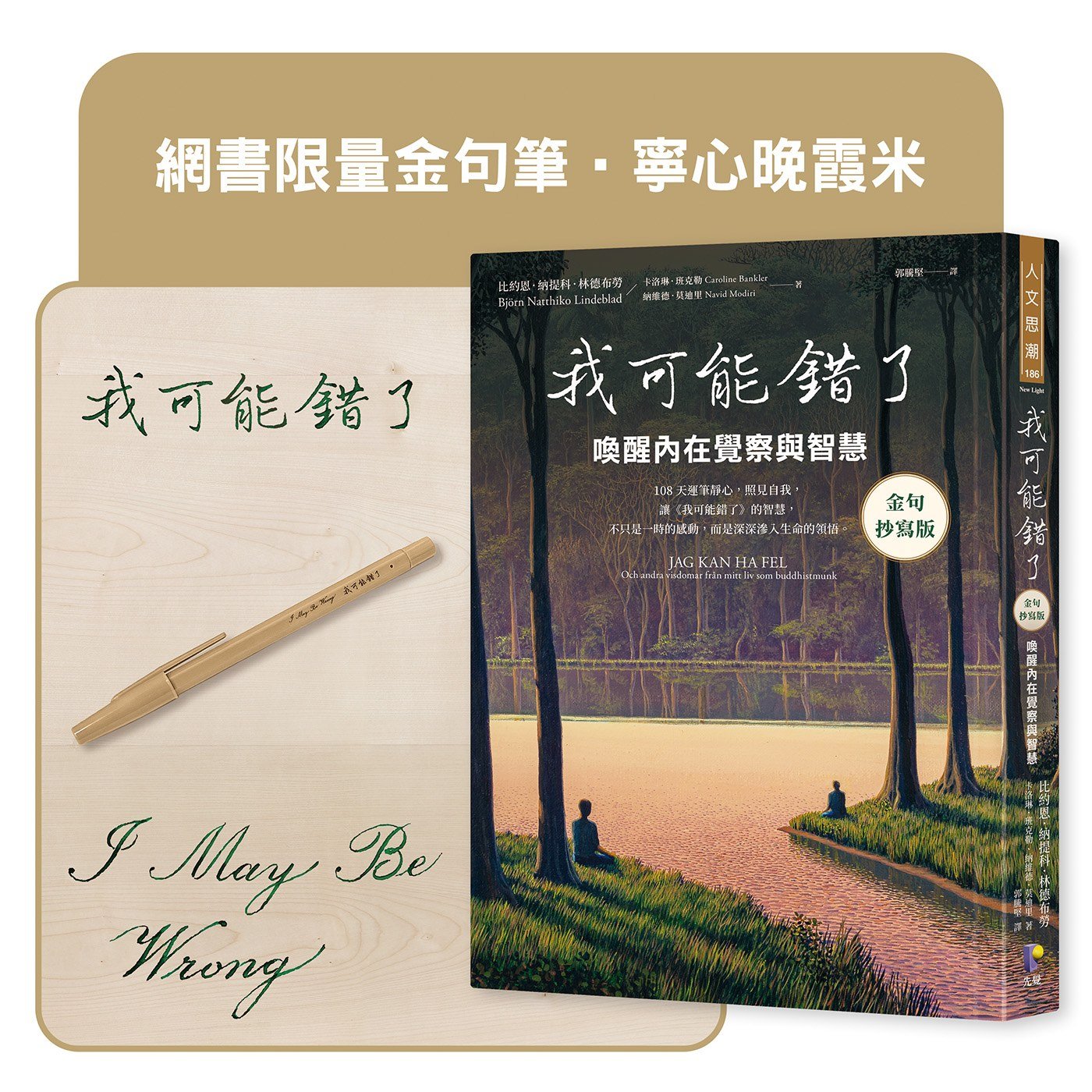

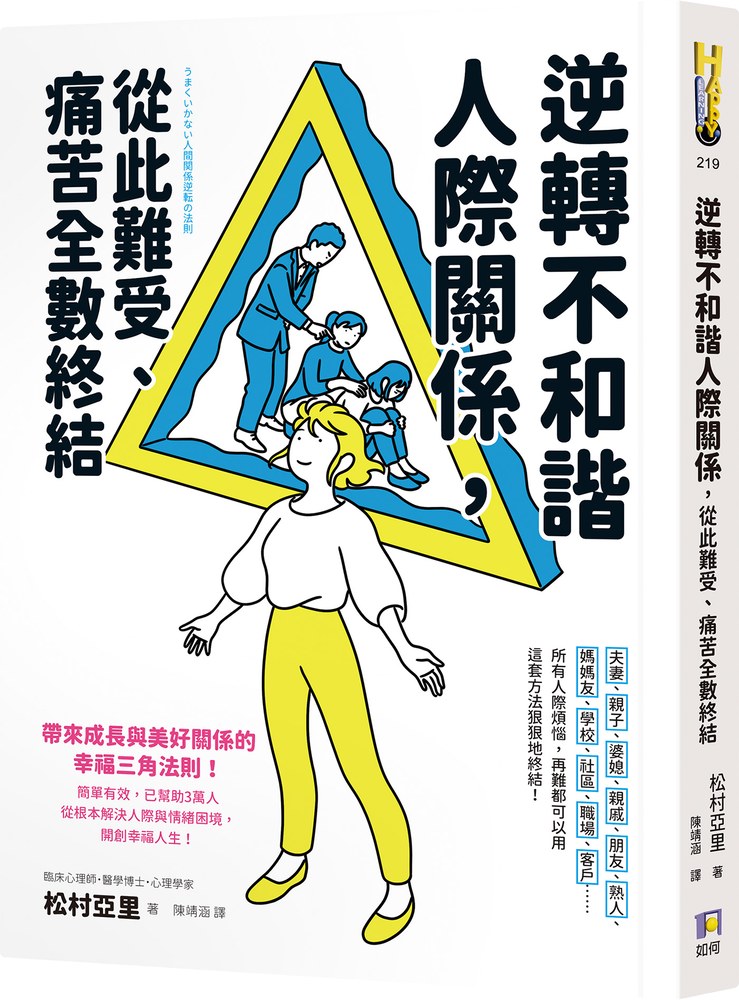

逆轉不和諧人際關係,從此難受、痛苦全數終結!

內容簡介

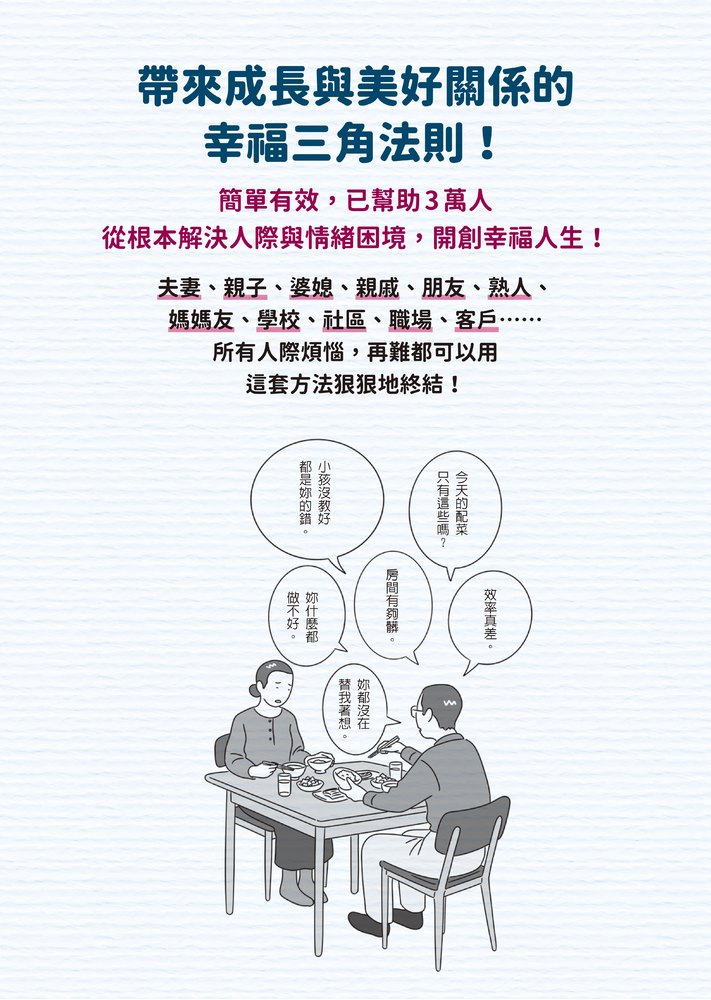

★帶來成長與美好關係的幸福三角法則!簡單有效,已幫助3萬人從根本解決人際與情緒困境,開創幸福人生!

★夫妻、親子、婆媳、親戚、朋友、熟人、媽媽友、學校、社區、職場、客戶……所有人際煩惱,再難都可以用這套方法狠狠地終結!

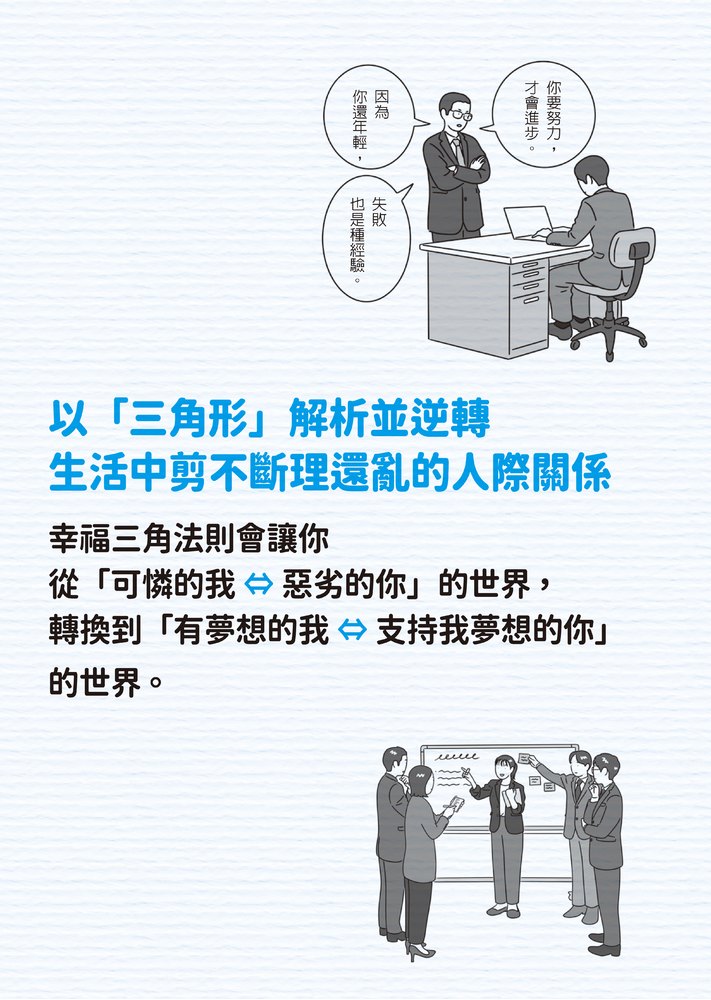

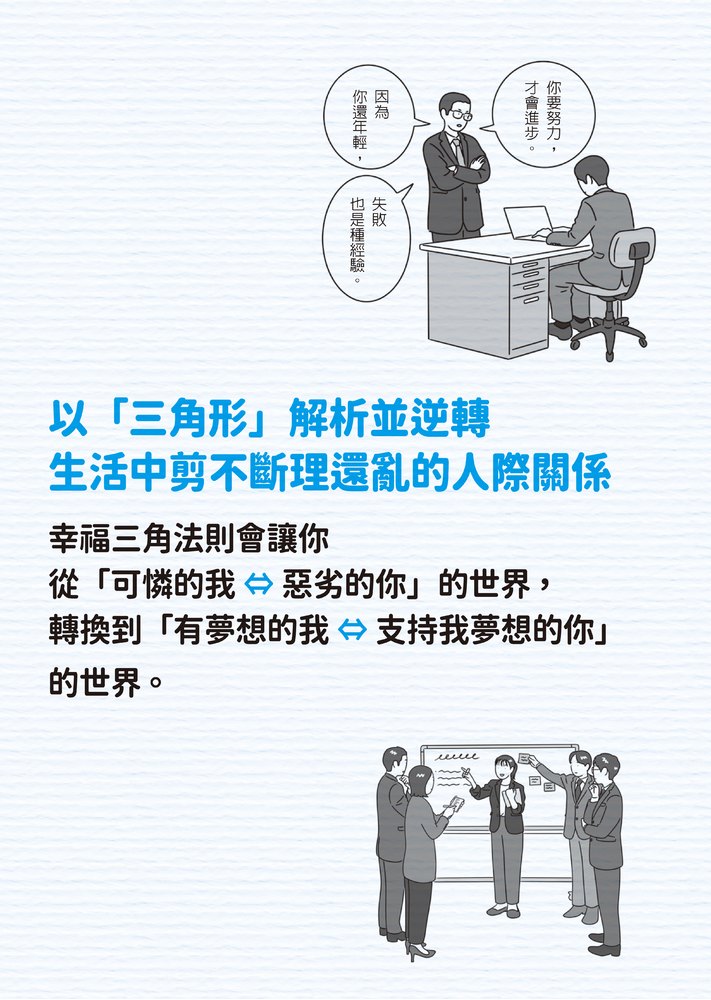

以「三角形」解析並逆轉

生活中剪不斷理還亂的人際關係

幸福三角法則會讓你

從「可憐的我 ⇔ 惡劣的你」的世界,

轉換到「有夢想的我 ⇔ 支持我夢想的你」的世界。

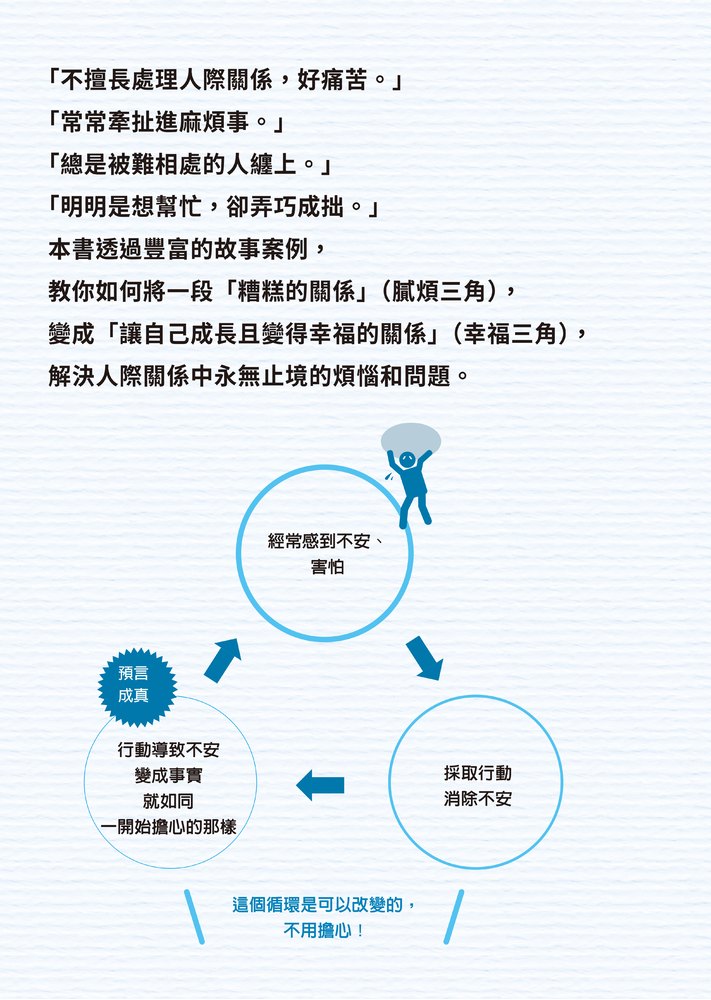

「不擅長處理人際關係,好痛苦。」

「常常牽扯進麻煩事。」

「總是被難相處的人纏上。」

「明明是想幫忙,卻弄巧成拙。」……

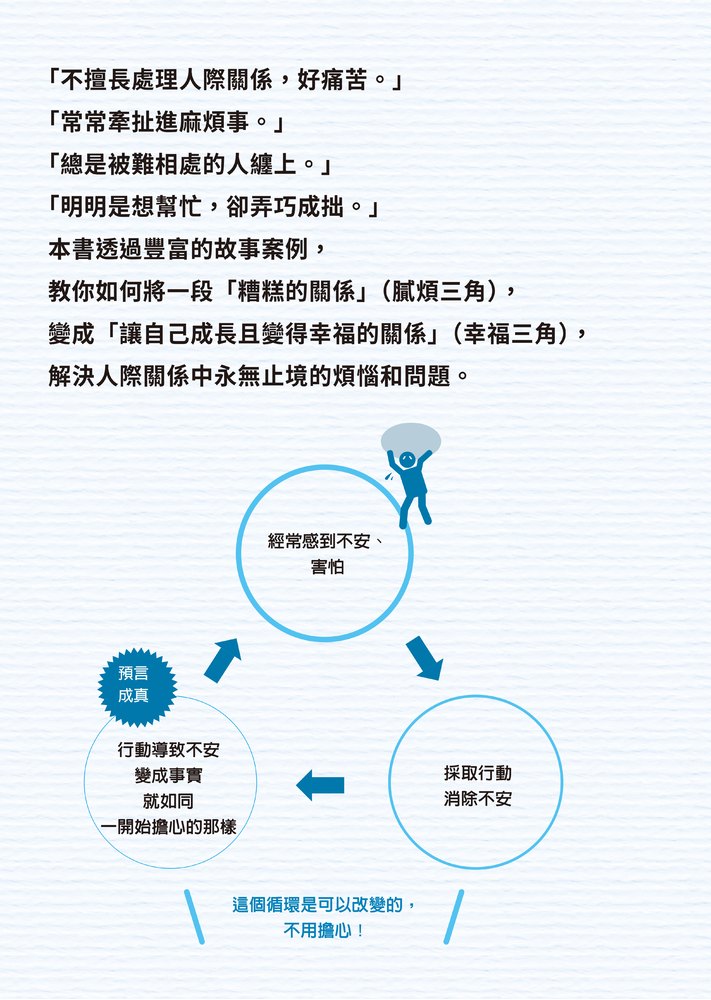

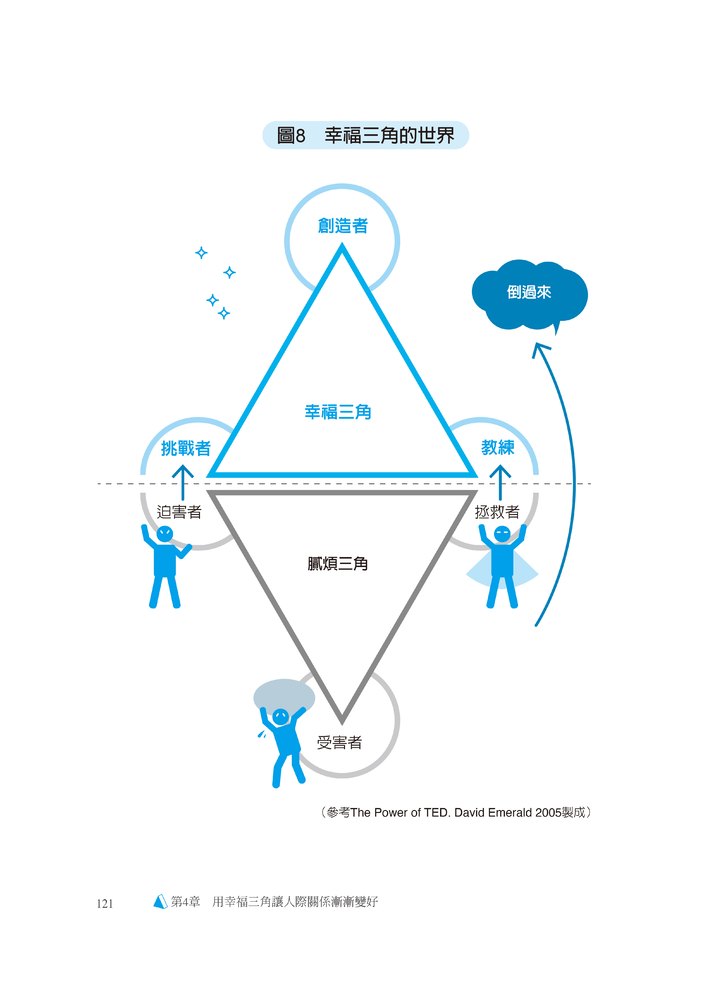

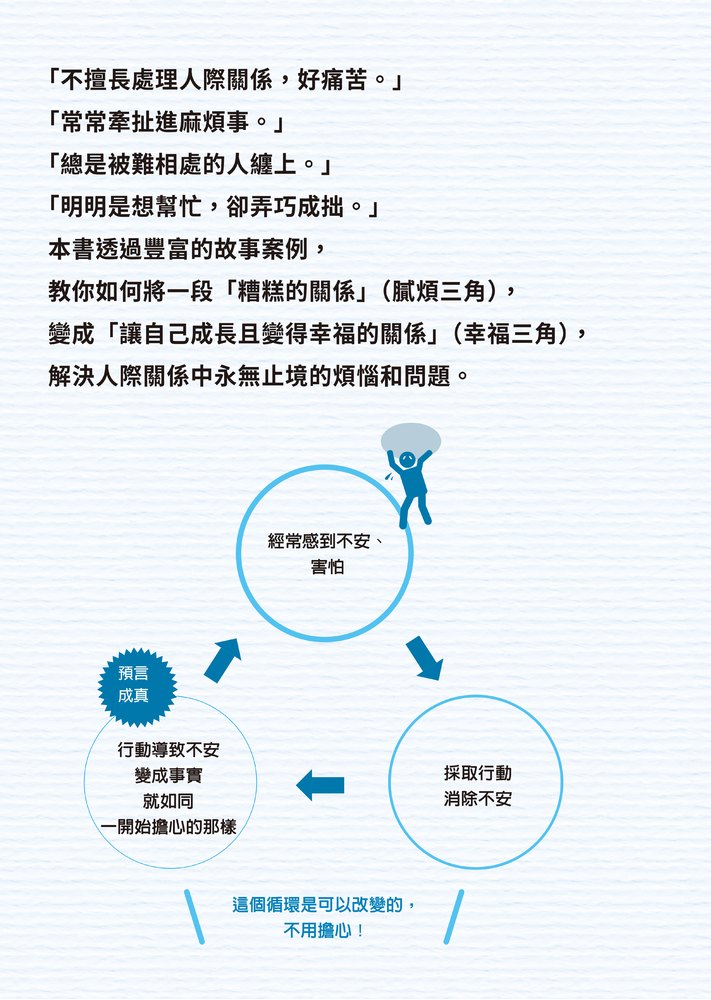

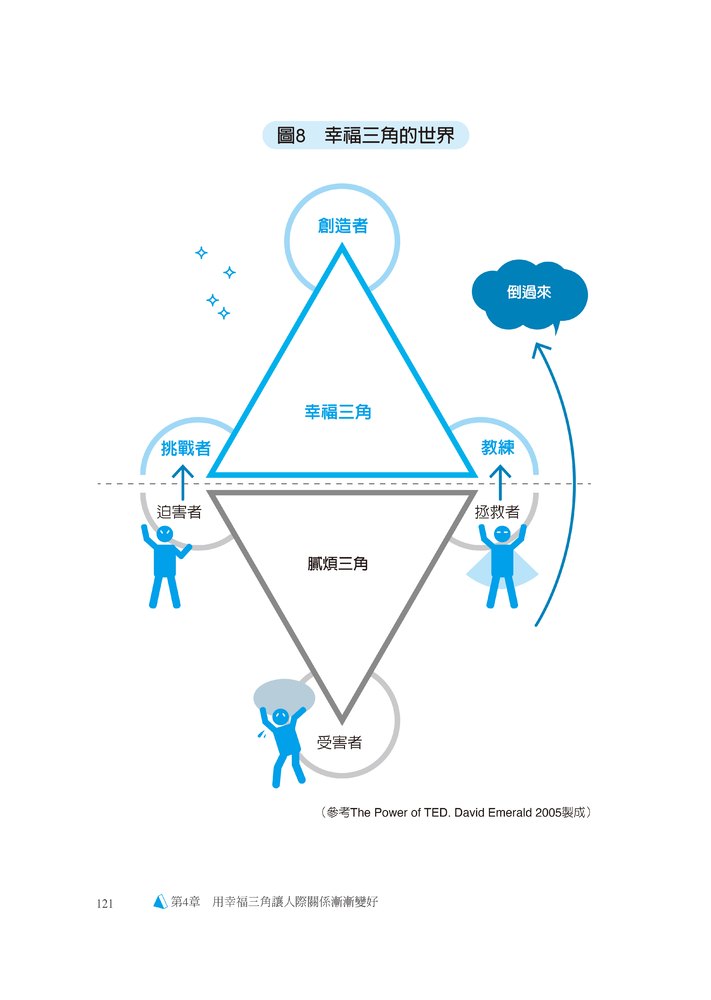

本書透過豐富的故事案例,教你如何將一段「糟糕的關係」(膩煩三角),變成「讓自己成長且變得幸福的關係」(幸福三角),解決人際關係中永無止境的煩惱和問題。

原本以為不可能修復的關係,用此方法都漸漸變好!

-「我變得不再害怕與人交往,交到了很多朋友。」

-「我與差點離婚的另一半,關係有了戲劇性轉變,對方開始支持我的夢想。」

-「沒有自信的孩子,自我肯定感突然大幅提升。」

-「我與斷絕關係的母親和好,她變得甚至會幫我照顧孩子。」

-「沒秩序的班級變得充滿活力,好轉後的狀態讓我受邀成為訓練課程的講師。」

-「原本感覺很憂鬱的同事變得有精神了。」

-「缺乏動力的部下,突然變得幹勁十足。」

★讀者5星好評!

- 這本書確實具有其他關係問題書籍所沒有的視角,而且非常有幫助。壞關係和好關係的區別被以淺顯易懂的方式解釋了。

- 它就像個工具箱,當你為生活中的人際關係煩惱時可以拿出來用!

- 在了解人際關係三角的結構後,我不僅在周圍的關係中,也開始在看電視劇和電影時看到膩煩三角和幸福三角。

- 對養育孩子也非常有用!

- 我認為這本書的應用範圍很廣,包括教育、醫療、社區、組織、家庭。強烈推薦,因為它非常清晰且易於閱讀。

- 當我應用到自己的三角關係中時,我感覺得救了,因為錯的不是人,而是關係。

作者簡介

松村亞里(Matsumura Ari)

醫學博士、臨床心理師、正向心理學執行師

紐約平衡生活研究所(Life Balance Institute of New York, Inc)負責人

成長於單親家庭,國中畢業並取得高中同等學歷。起早貪黑地工作存錢,隻身前往美國。以第一名的成績畢業於紐約市立大學後,完成哥倫比亞大學的碩士課程(臨床心理學)、秋田大學醫學研究所博士課程(公共衛生)。

曾在紐約市立大學、國際教養大學教授諮商與心理學課程10年以上。2013年起在紐約開辦心理學講座,並擴大至美國各州。設立「紐約平衡生活研究所」(NYLB),也在線上或世界各國的研討會中,指導在各種領域應用的方法。

致力於發展線上沙龍,負責管理「亞里學院」(Ari’s Academia),以及針對想取得NYLB認證資格者所開設的「轉變推手俱樂部」(Change Agent Club)。正向心理學教練培訓講座、顧問培訓講座皆獲得「改變人生」的好評。為了幫助更多人掌握人生方向、創造幸福人生,以容易融入每日生活的方式,提供最新的實證。

著有《逆轉不和諧人際關係,從此難受、痛苦全數終結》、《別讓不安吃掉你的人生》、《AI時代長大的孩子,別用千篇一律的教養》、《我要當快樂的媽媽,也想成為有價值的自己》、《養出自我效能高的孩子》。另負責監修在日本首次出版的VIA24性格優勢譯本《如何培養優勢》(暫譯,WAVE出版)。

譯者簡介 陳靖涵

專職譯者,喜歡美食也重視精神糧食。在專業上精益求精,同時也追求身心靈的成長。

連絡信箱:jsyaoran27@gmail.com

規格

ISBN:9789861367453

EISBN:9789861367446

256頁,25開,中翻,平裝,套色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

作者序 給感嘆「為什麼老是發生這種事……?」的你

案例故事~Before篇~看見膩煩的人際關係

[CASE1] 道德騷擾的丈夫與拒學的女兒,導致家庭分崩離析

[CASE2] 總是忍不住對孩子發火

[CASE3] 明明很努力了,班上學生不守規矩幾乎失控

[CASE4] 下屬不積極、缺乏工作幹勁

第1章 人際關係中,誰是受害者,誰是迫害者,誰是拯救者?

幸福的人一定是「人緣好的人」

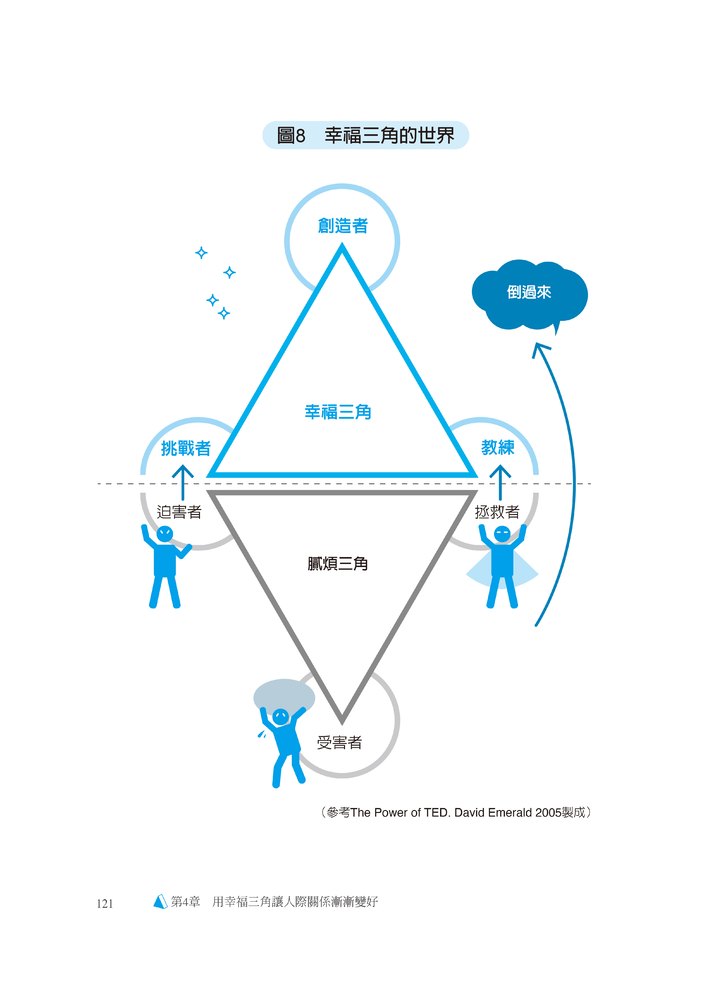

有毒的人際關係是膩煩三角造成的

膩煩三角隨處可見

把錯都推給別人的膩煩三角

準備脫離膩煩三角!

「受害者」想要一直當受害者

「迫害者」想要指責和攻擊別人

「拯救者」想要感受到自己的價值

第2章 結束週而復始理不完的膩煩三角

「受害者」、「迫害者」、「拯救者」的共同點

「受害者」把不安、恐懼當作動能

「受害者」遇到問題會逃跑、僵住、戰鬥

「受害者」會自己把不安變成現實

膩煩三角會轉換角色,無限循環

從膩煩三角變成幸福三角的轉換法,可以運用在各式各樣的場合

[NOTE1] 寫下膩煩三角的練習

第3章 陷入膩煩三角的人們

自尊心強的人容易變成「受害者」

批判性強的人容易變成「迫害者」

認真又體貼的人容易變成「拯救者」

即使不清算過去,未來也能被改變

第4章 用幸福三角讓人際關係漸漸變好

「不和諧的關係」變成「和諧的關係」

什麼是人際關係好轉的過程?

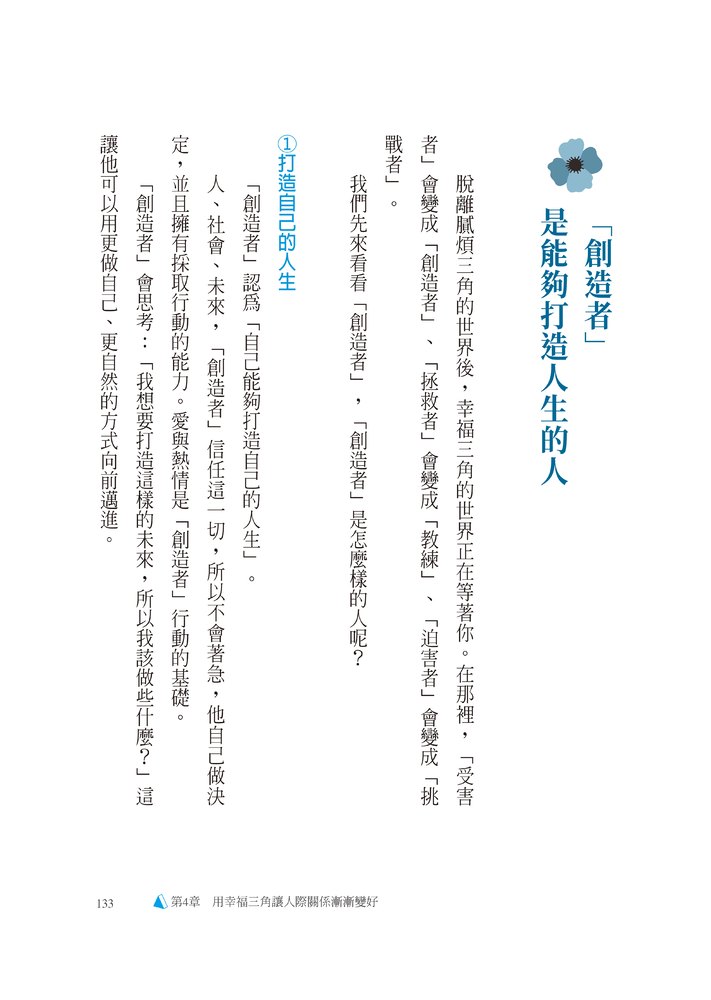

「創造者」是能夠打造人生的人

「挑戰者」是會讓人成長的人

「教練」是能夠支持別人的人

第5章 從「受害者」變成「創造者」!

光是換個「看待事物的方式」,就能讓角色完全改變

跨出一步,擁抱「創造者」心態

只要稍微轉念,就能脫離膩煩三角

釐清自己想要什麼,領先一步

當你關注「擁有的東西」勝於關注「沒有的東西」時

關注「優勢」,而不是「弱點」!

刻意去想事情的正面

環境也可以讓人變成「創造者」

退回「受害者心態」也不用擔心

第6章 從「拯救者」變成「教練」!

「拯救者」可以重生變成「教練」

第一步是從滿足自己開始

把對方視為「創造者」

問問對方已經「擁有的東西」

陪伴對方「負面的部分」

找出對方的「優勢」並告訴他

傾聽對方的未來,一起描繪夢想

「拯救者」不需要犧牲自己的人生

[NOTE2] 「教練」必修!按下創造者開關練習

案例故事~After篇~看見改善後的人際關係

[CASE1] 得到家人的幫助,挑戰心心念念的資格檢定考!

[CASE2] 孩子忘東忘西的次數減少,早上也能自動起床!

[CASE3] 班級變成全校的榜樣,既歡樂又充滿活力!

[CASE4] 成功締造全公司最有活力的團隊!

結語│成為你自己人生的創造者

序

〈序〉

給感嘆「為什麼老是發生這種事……?」的你

「不擅長處理人際關係,好痛苦。」

「常常牽扯進麻煩事。」

「總是被難相處的人纏上。」

「明明是想幫忙,卻弄巧成拙。」

應該有很多人帶著這樣的想法在過日子。

之所以會遇到這些事,都是有原因的。

你好,我是正向心理學家──松村亞里。

我活用從科學角度研究幸福生活的「正向心理學」,透過不斷舉辦線上交流會和講座,讓更多的人能夠自由地掌握人生方向,靠己力開創幸福人生。

夫妻、親子、婆媳、親戚、朋友、熟人、媽媽友、學校、社區、職場、客戶等,人與人之間的關係類別五花八門。我們每一個人,每一天都在跟某人產生某種關聯,並且對話交流。

拿起本書的你,或許正在煩惱:

「我想要做些什麼以建立更好的人際關係。我必須想想辦法才行。」

你明明很努力,事情發展卻不如預期,沒有看到成效。你越是努力,狀況反而變得越糟。到了這個地步,會讓人感覺陷入僵局對吧?

我曾在大學擔任諮商心理師,但在到任的前半年,完全沒得到任何想要的成果。

我懷抱著「想要盡全力消除學生煩惱」的心情面對,設身處地為學生著想,然而我越是努力,學生的症狀越是惡化,甚至原本自殘的行為變得更加嚴重。

學生諮商的次數不斷增加,卻都沒有結果。該見的學生人數陸續增加,得花費更多的時間,而我只不過是變得更忙而已。

「我到底哪裡做得不好?」

「我回應了所有的要求,也盡全力了啊……」

我責備起沮喪的自己,後來甚至開始感到憤怒。

「我都這麼努力了,他們為什麼都不了解!」

那時我學到了兩種思考模式,分別是改善「弱點」來解決問題的「差距取向」(Gap Approach),以及發展「優勢」來解決問題的「正向取向」(Positive Approach)。自從我採取這兩種思考模式之後,諮商多次卻仍未見改善的學生,僅經過一、兩次的諮商就好轉了。光是稍微改變「看待事物的方式」,我就深切地感受到這確實能夠幫助學生成長。在那之後,我在學習「正向心理學」的過程中,學到了「DDT」(糾纏不清且沉重得讓人生厭的有毒人際關係,膩煩三角→42頁)和「TED」(使人成長且變得幸福的和諧人際關係,幸福三角→120頁)的思考模式,變得能夠清楚地說明為何稍微改變「看待事物的方式」可以幫助人成長。

其實不好的人際關係,有九成都是膩煩三角,好的人際關係則有九成都是幸福三角。

在本書中,我會讓你在理解這兩個三角的同時,用簡單易懂的方式介紹把不良人際關係,變成良好人際關係的方法,並且提供實際的案例。

另外,我一定會對第一次來接受輔導的人,提出以下這個問題。

「從你預約當天到今天為止,有發生什麼樣的變化嗎?」

令人驚訝的是,不少人從預約後就開始產生變化,到晤談當天狀態已經好轉許多。

這是為什麼呢?其實人生的變化,是從自己下定決心要改變、採取小小的行動開始發生。

來輔導的人打了電話,或是寫了電子郵件預約輔導。如同一滴水滴落入平靜的水面般,這個小小的行動對他人生的其他面向造成影響。在那個時間點,他的煩惱已經改善了兩到三成。

同樣的事情,現在也發生在你的身上。

你找到這本書,是因為你想要改變,你拿起這本書,就是做出了小小的行動。從這一刻起,你已開始改變了。你踏出的這一步,是你脫離膩煩人際關係的大好機會。

正向心理學的研究發現,幸福的人全都擁有「良好的關係」。我們生下來的目的是變得幸福,所以學習如何與人相處並擁有人際關係,是極具價值的一件事。

為人際關係所苦惱的人、想要幫助正在煩惱人際關係的人的各位,不用擔心!你的狀況已經開始好轉了。

就像第9頁的 Before篇和第225頁的After篇所提供的案例,許多實踐本書內容的人,他們原本以為不可能修復的關係,都漸漸地變好了。

好消息源源不絕。

「我變得不再害怕與人交往,交到了很多朋友。」

「我與差點離婚的另一半關係有了戲劇性轉變,對方開始支持我的夢想。」

「沒有自信的孩子,自我肯定感突然大幅提升。」

「我與斷絕關係的母親和好,她變得甚至會幫我照顧孩子。」

「沒秩序的班級變得充滿活力,好轉後的狀態讓我受邀成為訓練課程的講師。」

「原本感覺很憂鬱的同事變得有精神了。」

「缺乏動力的部下,突然變得幹勁十足。」

幸福三角的關係,會讓自己和對方發揮出最大的實力,因此也可以應用在人際關係以外的領域。

例如,因為未來想要做的事情變得明確,所以離達成又邁進了一大步。

因為把困難視為挑戰,所以變得能夠克服。

它真的是一個可以滿足各種願望的技巧,在建立良好人際關係的同時,還能讓自己和對方的﹁優勢﹂發揮到極限,並且有所成長。

請你務必閱讀本書,和我一起抱著開朗又積極的心態,建立起良好的人際關係。