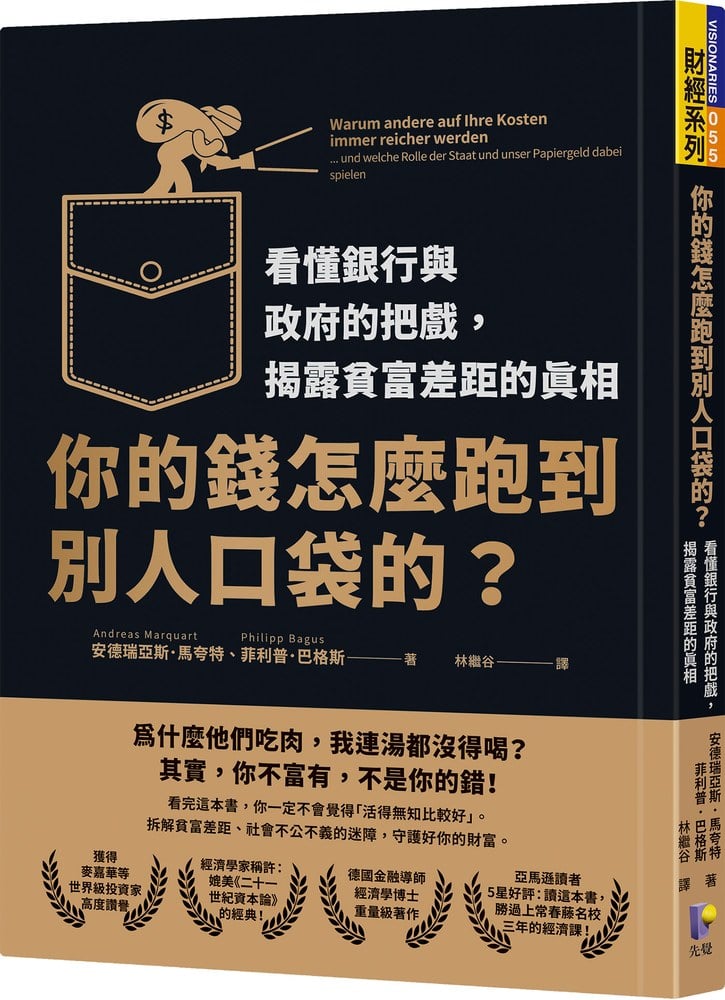

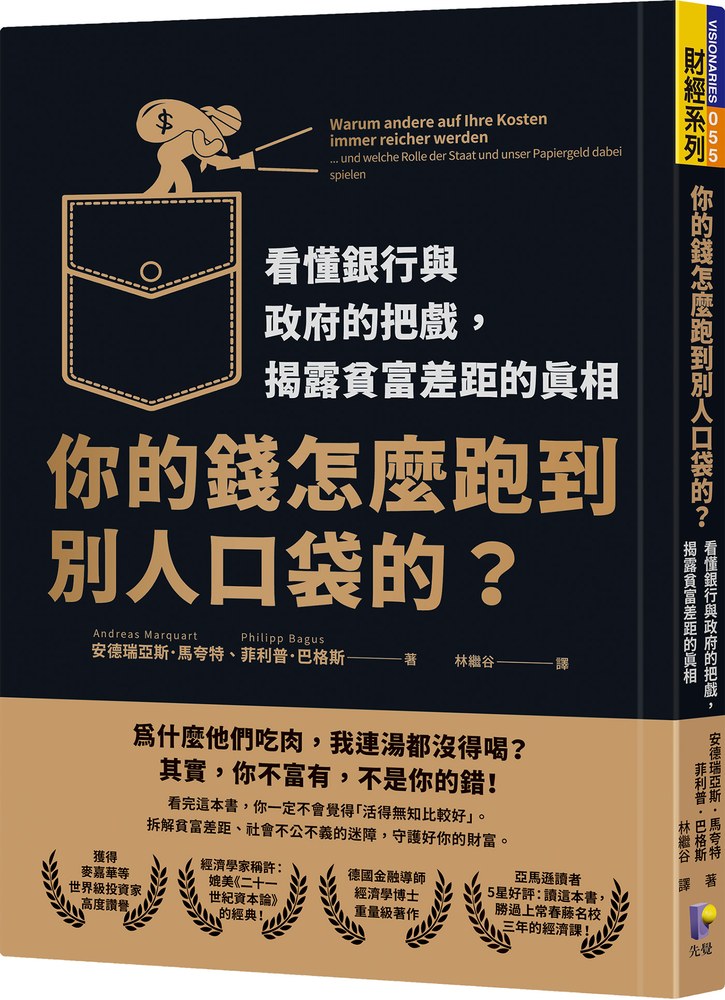

你的錢怎麼跑到別人口袋的?:看懂銀行與政府的把戲,揭露貧富差距的真相

相關專欄

內容簡介

為什麼他們吃肉,我連湯都沒得喝?

其實,你不富有,不是你的錯!

看完這本書,你一定不會覺得「活得無知比較好」。

拆解貧富差距、社會不公不義的迷障,

守護好你的財富。

★獲得麥嘉華等世界級投資家高度讚譽

★《一口經濟學》PODCAST主持人 廖啟宏、財經直播主 游庭皓──好評推薦

★經濟學家稱許:媲美《二十一世紀資本論》的經典!

★德國金融導師 × 經濟學博士合著的重量級作品

★亞馬遜讀者5星好評:讀這本書,勝過上常春藤名校三年的經濟課!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

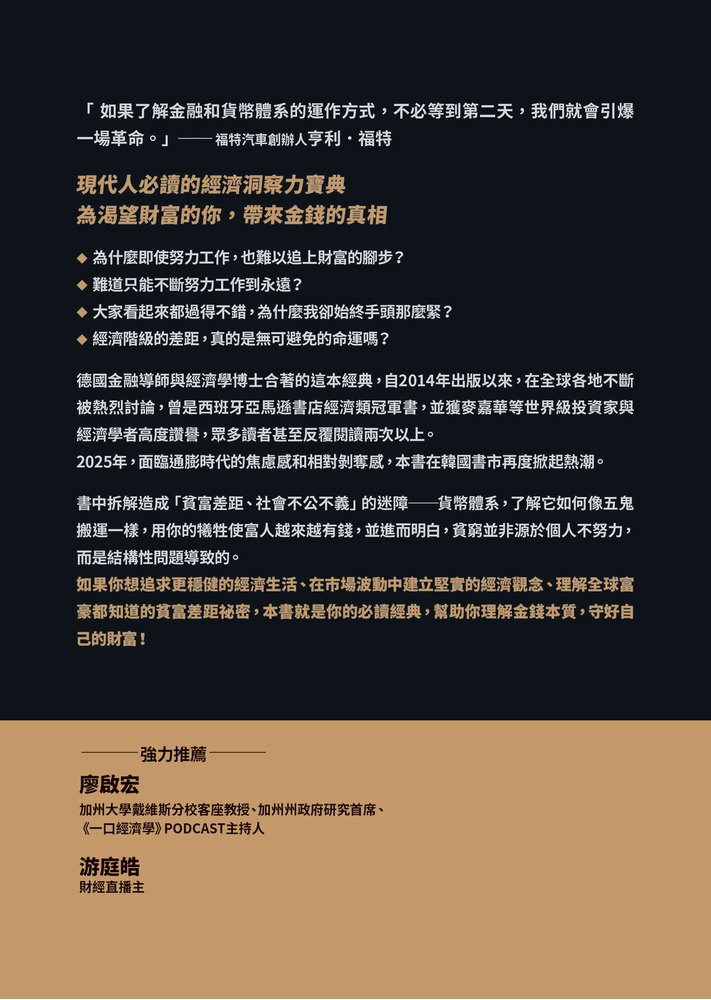

現代人必讀的經濟洞察力寶典

為渴望財富的你,帶來金錢的真相

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

◆為什麼即使努力工作,也難以追上財富的腳步?

◆難道只能不斷努力工作到永遠?

◆大家看起來都過得不錯,為什麼我卻始終手頭那麼緊?

◆經濟階級的差距,真的是無可避免的命運嗎?

德國金融導師與經濟學博士合著的這本經典,自2014年出版以來,在全球各地不斷被熱烈討論,曾是西班牙亞馬遜書店經濟類冠軍書,並獲麥嘉華等世界級投資家與經濟學者高度讚譽,眾多讀者甚至反覆閱讀兩次以上。

2025年,面臨通膨時代的焦慮感和相對剝奪感,本書在韓國書市再度掀起熱潮。

書中拆解造成「貧富差距、社會不公不義」的迷障──貨幣體系,了解它如何像五鬼搬運一樣,用你的犧牲使富人越來越有錢,並進而明白,貧窮並非源於個人不努力,而是結構性問題導致的。

如果你想追求更穩健的經濟生活、在市場波動中建立堅實的經濟觀念、理解全球富豪都知道的貧富差距祕密,本書就是你的必讀經典,幫助你理解金錢本質,守好自己的財富!

▍為什麼有人財富滾滾而來,有人卻陷入貧窮輪迴?看清被濫用的貨幣制度如何在無聲中掏空我們的財富

有人認為,收入與資產的不平等是資本主義的必然結果;然而,本書作者從坊間少有通俗之作的「奧地利經濟學派」論點提出不同見解:真正原因不在資本主義,而在我們使用的貨幣。由國家壟斷、調控貨幣供應的貨幣體系,才是造成經濟不均衡的根源。

福特汽車公司創辦人亨利.福特曾說:「如果了解金融和貨幣體系的運作方式,不必等到第二天,我們就會引爆一場革命。」這代表,連全球富豪都已了解現行貨幣體系可能帶來的副作用。兩位作者就強調,如果不理解國家壟斷的貨幣體系運作機制,就無法掌握我們所處經濟情況的核心。

作者引用諾貝爾經濟學獎得主海耶克等知名經濟學家的研究,說明貨幣壟斷權對消費者的損害,以及人們為何無法察覺體制問題。透過這些分析,讀者可以客觀理解國家擴張貨幣供應、不斷舉債、剝削弱勢階層稅收,以及富人減稅政策等現象,進而理解貨幣體系如何一步步朝向有利於富人的方向發展。在景氣循環不斷起伏的當下,這是一本看清被濫用的貨幣制度如何在無聲中掏空我們的財富,並尋求經濟不平等解方的必讀之作。

▍你是否覺得我們的社會正變得越來越疏離?了解社會弊病背後的貨幣原因

◆為什麼少數人能以犧牲多數人為代價來獲利?

◆為什麼原本世代延續的社會凝聚力正逐漸磨損?

◆為什麼人們越來越執著於物質,變得冷酷無情?

◆為什麼富者越富,貧者越貧?

這一切問題的真正根源,兩位作者提出獨到的剖析角度:貨幣體系。

本書追溯金錢的誕生,有系統地解析貨幣結構,即使不熟悉經濟的人,也能透過作者設計的虛擬小鎮案例,理解市場經濟運作。書中說明了市井小民之間的以物易物、過去黃金做為交易媒介的重要性,以及穩定形成的貨幣秩序等過程,讓讀者理解什麼是國家不干預下的「良幣」。另一方面,作者也分析了國家為維持自身權力而壟斷貨幣發行與供應的起因,以及這種做法如何影響經濟與個人生活,也揭示了「劣幣」產生的原因與問題。

如果你想了解人們變得自私與短視近利、社會弊病與社會不公背後的貨幣原因,本書值得一讀。

◤好評推薦◢

本書提醒我們貨幣、債務與福利政策對社會結構與資源配置有深遠影響。其核心思想挑戰了我們對貨幣與政策的認知。這樣的思路,正像《駭客任務》中的莫斐斯,試圖喚醒讀者,帶你從熟悉的世界中抽離,重新看清資源配置與政策決策的真相。也讓讀者意識到,經濟不只是數字和模型,也關乎制度設計與人的選擇。

──廖啟宏,加州大學戴維斯分校客座教授、加州州政府研究首席、《一口經濟學》PODCAST主持人

這本書極具挑釁性,也深具思考價值。兩位作者清楚指出,各國政府的財經與貨幣政策,並沒有顧及多數人的利益,或是平衡各方利益,根本只是圖利於自身與富裕階層。這本書絕對值得一讀。

──麥嘉華,國際經濟學家、金融分析師

一本沒有公式、圖表或表格的小書,卻能與法國經濟學家、《二十一世紀資本論》作者托瑪.皮凱提那本數據豐富、備受讚譽的七百頁鉅作相媲美。

──馬特.費雪(Malte Fischer),德國《經濟週刊》首席經濟學顧問

印鈔不是解決辦法,而是問題所在。兩位經濟學家在這本精采的著作中抨擊了國家貨幣壟斷。他們以有趣易讀的方式,解釋為什麼像歐洲央行那樣印鈔並非解決辦法,以及國家壟斷貨幣如何導致貧富差距擴大。

──《富爾達日報》

國家貨幣壟斷是一場對於人民的大規模詐騙?福利國家是一場充滿煽動性的騙局?菲利普.巴格斯和安德瑞亞斯.馬夸特寫了一本挑釁意味十足,但同時也十分引人入勝的書。他們挑戰了我們這個時代看似理所當然的政治和經濟觀念,並且呼籲大家勇敢表態。這是一本絕對不會讓人無動於衷的書。

──丹尼爾.艾克特(Daniel Eckert),《通貨世界大戰》(Weltkrieg der Währungen)作者

金融危機和日益嚴重的經濟不平等,真的是貪婪的銀行家造成的嗎?不,他們沒有這麼大的權力。兩位作者以非常有說服力的方式指出,真正的罪魁禍首其實是由國家壟斷的貨幣體系。任何想真正了解貨幣和金融體系的人,這本書是必讀之作。

──托馬斯.邁爾博士(Dr. Thomas Mayer),法蘭克福歌德大學金融研究中心資深研究員

在這個時代,財富分配儼然成了最聳動的社會政治議題之一。兩位作者將目光投向最本質的問題:貨幣體系問題!這本書揭示了一連串經濟與社會現象的真正原因,而且只要我們繼續屈從於當前的貨幣社會主義,這些現象就會一直伴隨著我們。

──羅納德.施特費爾勒(Ronald Stöferle),〈我們信仰黃金〉(In Gold We Trust)一文作者

作者簡介

安德瑞亞斯.馬夸特(Andreas Marquart)

德國路德維希.馮.米塞斯研究所的理事。他在銀行業工作15年之後,於1998年自行創業,成為提供服務的金融導師。他的諮詢服務,是以奧地利國民經濟學派的見解做為指導依據。他與菲利普.巴格斯合著的《你的錢怎麼跑到別人口袋的?》揭示了政府和金融機構如何透過貨幣政策影響公眾財富。另著有《小國大機會》(Wir schaffen das - alleine!)和《貨幣速成課》(Crashkurs Geld)。

菲利普.巴格斯(Philipp Bagus)

曾於德國明斯特和西班牙馬德里攻讀經濟學,在赫蘇斯.烏爾塔.德.索托(Jesús Huerta de Soto)教授的指導下,以「通貨緊縮」為主題拿到博士學位。目前他是西班牙胡安卡洛斯國王大學(Universidad Rey Juan Carlos)的教授,教授經濟學導論、個體經濟學、總體經濟學,以及奧地利學派的方法論。代表作包括獲得世界級投資家與經濟學者高度讚譽的經典《你的錢怎麼跑到別人口袋的?》,以及《歐元的悲劇》(Die Tragödie des Euro),並與大衛.豪登(David Howden)共同撰寫了《深度冰封:冰島的經濟崩潰》(Deep Freeze: Iceland's Economic Collapse)。

譯者簡介

林繼谷

德國哥廷根大學法律學院博士生。譯有《要致富,先煉心》、《51種沉默的技巧》、《全球7大短缺》等書。

規格

ISBN:9789861345567

EISBN:9789861345550

240頁,25開,中翻,平裝,單色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

▍推薦序 ▍吞下經濟的紅藥丸:奧地利學派的警示與洞見……廖啟宏

好評推薦

▍前言 ▍為什麼這本書比炸藥更具爆炸性?

1 為什麼貨幣不需要國家插手?

貨幣是如何誕生的?

一種自然產生的貨幣秩序

什麼樣的貨幣才要政治人物出面掛保證?

國家干預貨幣的黑歷史

2 誰才有創造貨幣的權力?

貨幣憑空增加的原由

國家和銀行體系的互利共生關係

知道金融和貨幣體系如何運作,會引爆革命

3 為什麼現行的貨幣加劇社會不公?

通貨膨脹與通貨緊縮的真貌

少數人受益,卻是以多數人的犧牲為代價

誰是贏家,誰是輸家?

貧富不均的真正元凶

4 為什麼國家貨幣會拖垮經濟?

自然利率:未經操縱的利率

人為利率:被操控的利率

泡沫一破,必有蕭條

5 通貨膨脹如何成為剝削的工具?

維持權力的武器

感覺糟糕的福利國家

統計幻象下的消費者物價指數

超比例增加的稅收,助長貧富差距

6 通貨膨脹對生活造成什麼影響?

不受國家壟斷的貨幣帶來的生活餘裕

國家主導貨幣引發的社會撕裂

廉價資金的甜蜜誘惑,將人拖入信貸消費社會

「福利國家是好事」的錯覺

7 政策干預會帶來什麼代價?

「為了做而做」的干預

干預的惡性循環

不干預,市場自己會找出路

干預造成的文明斷裂

干預導致資本和資源無法用在刀口上

8 不良貨幣體系最後會怎麼收場?

龐大資源在貨幣體系的深淵中消失殆盡

紙上財富,其實只是一堆空頭承諾

一個鼓勵人過度舉債的體系

紙幣體系的未來,取決於人們被欺騙的程度和次數

9 為什麼你沒聽過這些貨幣體系的真相?

讓貨幣體系的真相大白於天下

看穿煽動的伎倆,讓我們的錢獲得自由

參考文獻

各界推薦

推薦序

▍吞下經濟的紅藥丸:奧地利學派的警示與洞見

☉廖啟宏,加州大學戴維斯分校客座教授、加州州政府研究首席、《一口經濟學》PODCAST主持人

「你望向窗外、打開電視、工作、上教會、繳稅都能感受他。那是蒙在你眼前的世界,為了遮蔽你對真相的認知。」──《駭客任務》

馬夸特與巴格斯這兩位德國經濟學者,在書中從貨幣的起源談起,用生動的例子與辯證方式批判主流總體經濟學,提醒我們:現代貨幣體系下的通膨、福利與貨幣供給,其實多半受政府、央行與銀行財團操縱。兩位學者宛如經濟學中的「莫斐斯」,意在喚醒我們這些「尼歐」,看清貨幣制度如何在無聲中掏空我們的財富。

本書對國家債務、法幣體系與福利國家的批判,提供了深具挑戰性的觀點。它提醒我們,貨幣與財政政策並非中性的技術工具,而會牽動資源配置與社會結構。然而,奧地利學派的論點並非銀彈解答。歷史上從古典、凱因斯到新凱因斯,各學派都能自洽卻難以窮盡經濟現象,奧地利學派也不例外。

二戰後,經濟學逐漸數理化,強調計量模型,重敘事與哲理推演的奧地利學派則被邊緣化。正因如此,坊間少有通俗入門之作,這本書的價值在於帶領讀者進入奧派的思維。

貫穿整本書的思維,是建構在作者對於現代貨幣的批評。作者認為自由市場會自然產生不易貶值的「良幣」,如黃金,但政府干預後,人民被迫使用「劣幣」──沒有內在價值的法定貨幣。央行可透過增發信貸製造繁榮假象,最終導致泡沫與崩潰。因此他們主張回到金本位或其他稀缺資源制度。然而,這種批判過於片面。法幣制度在大蕭條後經數十年實證調整,已成為應對失業與衰退的有效工具。貨幣政策雖有缺陷,但也避免了更嚴重的經濟崩壞。

另外,書中對許多財政與公共政策有許多精闢的見解,包括政府偏好舉債而非加稅,是為了掩飾財政壓力,減弱人民的痛感、國家用通膨來剝削民眾、過度干預的苦果等,每一章都非常引人入勝。

總體而言,本書提醒我們貨幣、債務與福利政策對社會結構與資源配置有深遠影響。奧地利學派的價值在於:強調個人行為、時間偏好與市場過程的重要性,挑戰了主流經濟學過度依賴模型與數據的思維。其核心思想挑戰了我們對貨幣與政策的認知。這樣的思路,正像《駭客任務》中的莫斐斯,試圖喚醒讀者,帶你從熟悉的世界中抽離,重新看清資源配置與政策決策的真相。也讓讀者意識到,經濟不只是數字和模型,也關乎制度設計與人的選擇。即便不是全能解答,它提供了一種觀察現實的獨特視角,值得任何想理解貨幣、債務與市場運作的人細細品讀。