close

內容簡介

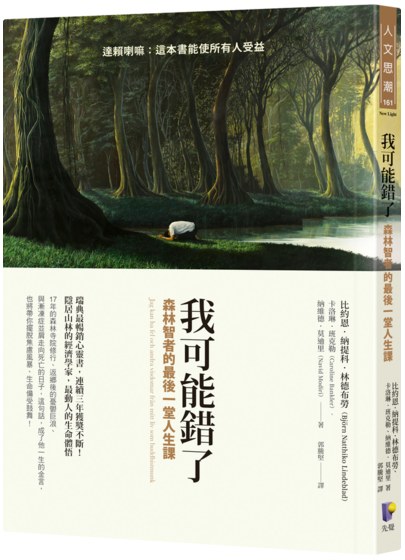

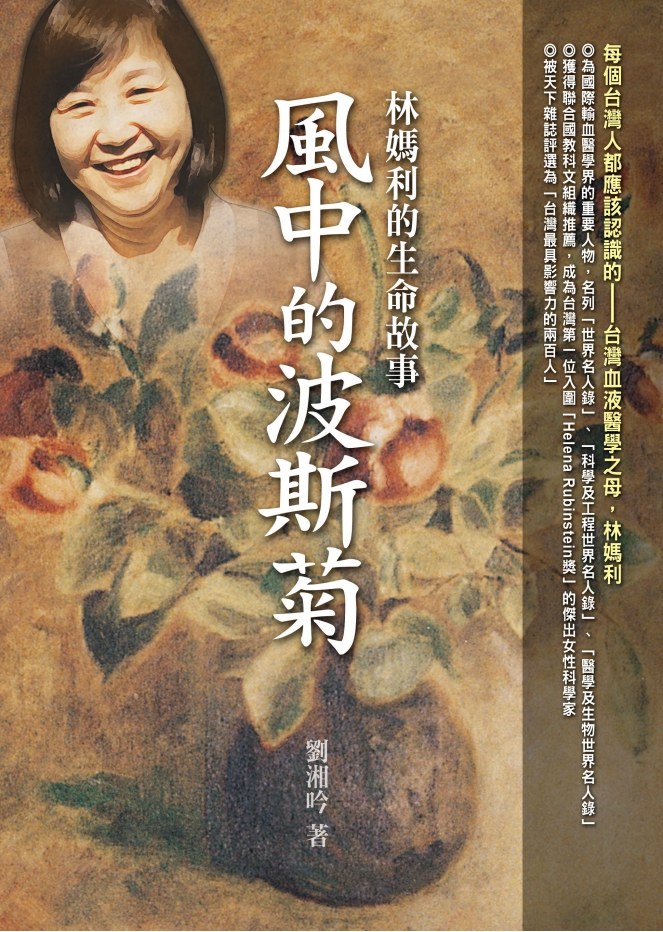

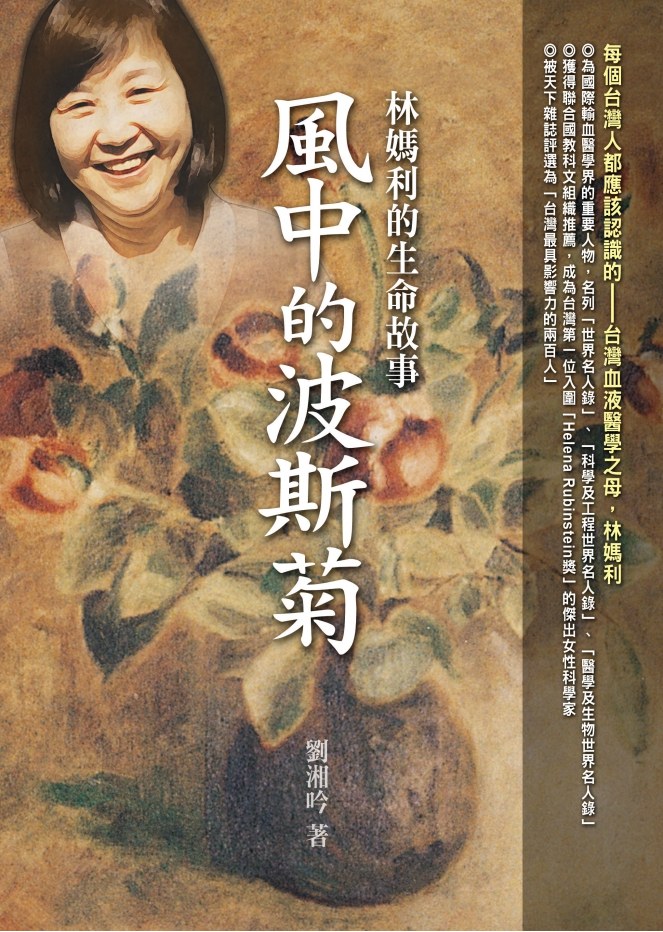

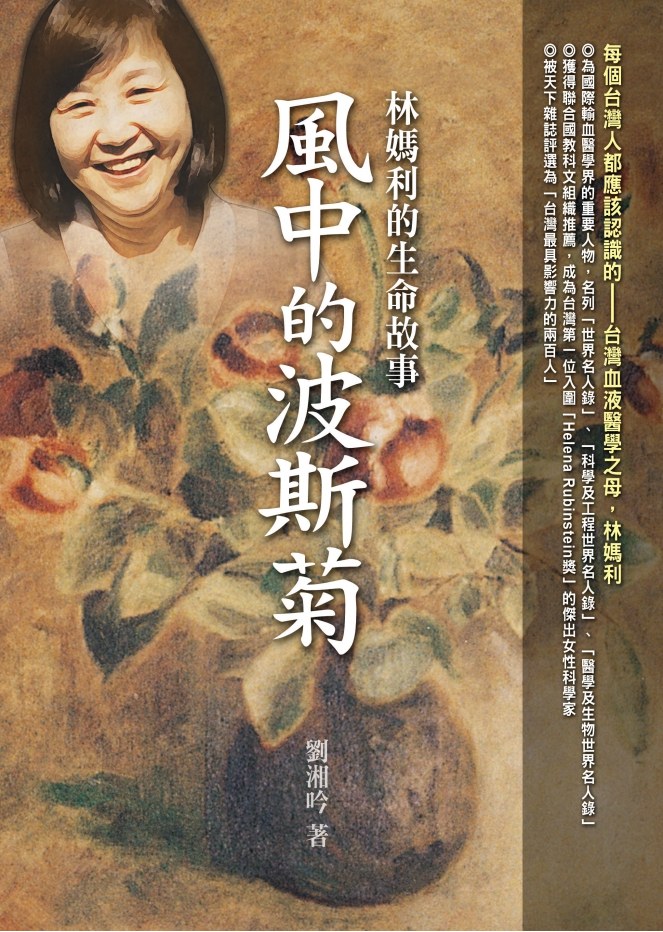

每個台灣人都應該要去認識的人──台灣血液醫學之母,林媽利醫師

◎為國際輸血醫學界的重要人物,名列「世界名人錄」、「科學及工程世界名人錄」、「醫學及生物世界名人錄」

◎獲得聯合國教科文組推薦,成為台灣第一位入圍「Helena Rubinstein獎」的傑出女性科學家

◎ 被天下雜誌評選為「台灣最具影響力的兩百人」

◎二○○一年,與台灣文學界前輩鍾肇政,同時獲頒「榮譽台灣文化博士」

你可能沒有聽過林媽利的名字,但是許多急待輸血的人能挽回一命,或許都要依賴她幾十年來的努力成果。

她的一生,正是台灣輸血醫學歷史與血液政策的見證。她是台灣輸血醫學的拓荒者,捐血系統的建立、輸血作業的步上正軌及血庫作業的評鑑、管制,使今天台灣的血液事業能名列「已開發國家」之林,林媽利醫師居功厥偉。

除了她的醫學成就外,她一生的故事更是豐富動人。

她以超乎常人的勇氣與堅持,走過了乳癌、肺結核、離婚、失憶……等生命的困境,然而,她卻仍然溫煦謙和,像一朵波斯菊般,既柔弱又強韌。

她把研究當成藝術創作來發揮,把艱辛的人生當作一場試煉。

她認為,沒有這些困難,何來這樣豐富的人生?如果人生再來一次,她仍希望能在傷痕累累、血淚交織中,完成自己的人生目標、對社會有所貢獻。

她說:「如果我們無法超越過去的不幸,就看不到海闊天空的美麗及欣賞路邊小花的美麗。」

這一句看似平淡無奇的話,卻是林媽利最深刻的生命體驗,邀你一同來細細品味……

作者介紹

劉湘吟

一九七○年出生於桃園縣,政治大學廣播電視系畢業,目前為《新觀念》雜誌採訪編輯。

◎為國際輸血醫學界的重要人物,名列「世界名人錄」、「科學及工程世界名人錄」、「醫學及生物世界名人錄」

◎獲得聯合國教科文組推薦,成為台灣第一位入圍「Helena Rubinstein獎」的傑出女性科學家

◎ 被天下雜誌評選為「台灣最具影響力的兩百人」

◎二○○一年,與台灣文學界前輩鍾肇政,同時獲頒「榮譽台灣文化博士」

你可能沒有聽過林媽利的名字,但是許多急待輸血的人能挽回一命,或許都要依賴她幾十年來的努力成果。

她的一生,正是台灣輸血醫學歷史與血液政策的見證。她是台灣輸血醫學的拓荒者,捐血系統的建立、輸血作業的步上正軌及血庫作業的評鑑、管制,使今天台灣的血液事業能名列「已開發國家」之林,林媽利醫師居功厥偉。

除了她的醫學成就外,她一生的故事更是豐富動人。

她以超乎常人的勇氣與堅持,走過了乳癌、肺結核、離婚、失憶……等生命的困境,然而,她卻仍然溫煦謙和,像一朵波斯菊般,既柔弱又強韌。

她把研究當成藝術創作來發揮,把艱辛的人生當作一場試煉。

她認為,沒有這些困難,何來這樣豐富的人生?如果人生再來一次,她仍希望能在傷痕累累、血淚交織中,完成自己的人生目標、對社會有所貢獻。

她說:「如果我們無法超越過去的不幸,就看不到海闊天空的美麗及欣賞路邊小花的美麗。」

這一句看似平淡無奇的話,卻是林媽利最深刻的生命體驗,邀你一同來細細品味……

作者介紹

劉湘吟

一九七○年出生於桃園縣,政治大學廣播電視系畢業,目前為《新觀念》雜誌採訪編輯。

規格

商品編號:00400067

ISBN:986133016X

頁數:248,中西翻:1,開本:1,裝訂:1,isbn:986133016X

ISBN:986133016X

頁數:248,中西翻:1,開本:1,裝訂:1,isbn:986133016X

各界推薦

推薦序

喜悅的林媽利 /Harold Gunson

我很高興能為林媽利醫師的傳記寫序。我第一次遇到她是在一九九一年,當時她是台灣輸血學會的會長,邀我到台灣輸血學會的年會演講。

媽利在一九八一年自美國德州大學病理的訓練回台灣後,積極做檢驗醫學的工作,在一九八○年代的後期,對輸血醫學發生了興趣,她的一百零八篇論文大都和輸血醫學有關。

媽利在一九九二年被選為國際輸血學會為期四年的理事,但四年後並沒有終止她對國際輸血學會的參與,一九九九年,她與台灣的同事在台北主辦了非常成功的西太平洋區國際輸血學會大會。

媽利對台灣及國際的輸血醫學做了重要的貢獻,她現在是馬偕紀念醫院輸血醫學研究的主任。

媽利有喜悅的個性,內人和我及她和她的夫婿惠二共度的夜晚將留在我們的記憶裡。我很高興有本關於她的傳記,我肯定這本書將是很吸引人的書,而且不只在東南亞、在世界上許多國家,都有關心和敬愛媽利的朋友非常期待這本書。

◎本文作者為國際輸血學會前會長、英國輸血學會前會長。

It gives me great pleasure to write this Foreword for the biography of Dr. Marie Lin and to be able to pay her a personal tribute. I first met her in 1991 when she invited me to present a paper at the annual meeting of the Taiwan Society of Blood Transfusion of which, at that time, she was the President.

Marie has been active in Laboratory Medicine since her return to Taiwan in 1981 following a four year period spent in Texas, USA, for postgraduate training in Pathology. During the latter part of the 1980s she became interested in blood transfusion medicine and the majority of her 108 scientific publications relate to this specialty.

Marie was elected a Councillor of the International Society of Blood Transfusion (ISBT) in 1992, a post she held for four years. This was not the end of her involvement with the Society since she and her colleagues hosted a very successful Regional ISBT Congress in Taipei in 1999.

Marie Lin has made significant contributions to the practice of blood transfusion medicine both in Taiwan and internationally. She now holds a senior position in Blood Transfusion Research in the Mackay Memorial Hospital.

Marie has a delightful personality and an evening spent with her and her husband, Theodore, will live in the memories of my wife and I. I am pleased that she has a Biography. I am sure that this will be read with interest, not only in South-east Asia but, also, by her friends in many countries throughout the world where she is held in high regard and is respected.

Harold Gunson

推薦序

輸血醫學的拓荒者 / 遠山 博

我很高興、且很榮幸,為我的朋友林媽利教授的書《風中的波斯菊》寫序文。

林媽利教授是台灣血液事業的推動者,同時也是輸血醫學以及免疫血液學研究的拓荒者。

她的父親是著名的外科醫師,母親是日本人。小女孩時期曾經在日本母親故鄉長大,一九四七年回到台灣,她想要繼承父親的事業,於一九六四年從高雄醫科大學畢業,隨即考上台大病理研究所繼續深造,後留校任教。之後到美國德州大學Galveston分校留學,一九八一年底回國,並在台北市馬偕紀念醫院擔任檢驗科主任。

那時台灣的捐血系統才剛起步,一半以上的輸血來自買賣的血液,沒有台灣人血型的基本資料,大多數醫院血庫沒有輸血前的標準化試驗。

林教授非常熱中於解決問題,自己寫了許多研究論文,而且努力培訓及指導後輩。她從大學畢業後,開始有研究論文登載於國際的醫學雜誌,之後陸續發表達一百零八篇。最開始是臨床病例報告,繼之探討病理學的論文約十篇,以後就集中於有關免疫血液學和血型,包括台灣人的血型及血型抗體;ABO亞血型;新生兒溶血症;亞孟買血型;Rh血型的特色及評估輸血前常規試驗的需要性;台灣人配合試驗的簡化;Ii血型;Lewis血型(Lea, Leb);Kell血型;米田堡(Miltenburger)血型;及提出其他與台灣人輸血相關,並相當廣範圍的問題寶貴報告。

後來,她的研究領域慢慢拓展到輸血後的各種感染症,例如輸血後肝炎的預防、組織抗原及血小板抗原系統的研究。而我深深感佩的一點是,她的研究論文大部分是親自寫的,且都刊載在世界上最具權威的雜誌,例如「Vox Sanguinis」「Transfusion」「 Blood」和其他相關世界一流的雜誌。論文內容充實,有高品質,且林教授的英文能力又很好,文章簡明,使得她在國際上有很高的知名度。

對於林教授在去年SARS流行期間,在BMC Medical Genetics(二○○三年四月)發表的「冠狀病毒(SARS)和組織抗原(class I)的關連」之論文,使我非常佩服和驚嘆。SARS的重症病患有高頻率的HLA-B4601,特別是重症的六例當中五例為HLA-B4601。在統計學上有意義,就是重症的SARS病患和HLA-B4601有關連。這種明晰的洞察力及果敢的行動讓我深深的感動。

她卓越的研究不但對台灣、且對於世界的輸血做了很大貢獻。對台灣來說,是推動台灣血液事業的發展,為了輸血的安全,使作業標準化,而且致力血庫醫師及工作人員的培訓及在職訓練。她在台灣和國際的輸血學會擔任要職很久,對台灣及國際輸血醫學的發展做了很大貢獻。

台灣在一九九二年,成為完全由捐血提供輸血的國家,日本則是一九六四年由總理大臣(等於台灣的行政院長)宣布「今後應該廢止血液買賣的制度,改由日本紅十字會作為捐血的推廣及中心」。在當時約十年中間,日本賣血人出現貧血、盛行肝炎、道德淪喪,所以日本國民殷切的期望捐血制度的建立,但因日本政府對國民是否會真的去捐血,沒有多大的信心,所以遲遲沒有進行。但一九六四年六月,美國駐日大使Edwin Reischauer 在美國大使館前被一個罹患精神病的日本青年以短刀行刺,傷及大腿,引發大出血而被送到大醫院。在大醫院急救過程中,大量輸了買賣來的血液,救回他的生命。但正如醫療團隊擔心的,病癒後他得了輸血後肝炎,使日本政府大失面子,導致日本政府決心廢止血液買賣制度。一九六○年,在日本東京舉行亞洲第一次的國際輸血學會,大會共來了兩百一十三位外國專家,其中有當時聞名的P. L. Mollison、 R. R. Race、 P. Levine、 J. J. van Loghem等人。當時的日本輸血醫學水準落後歐美很多年,在日本開國際輸血大會的主要目的,是為了刺激日本醫界向上。而我當時是大會的總幹事,被安排擔任招待Van Loghem教授。Van Loghem教授當時是前任國際輸血學會會長也是發現血小板抗原的學者,他問我:「為何日本到現在還不做捐血?日本有幾位輸血專科醫師?有幾位輸血專業醫檢師?醫學院課程中有多少輸血課程?」而我當時無法答覆任何一個問題而羞愧到滿臉通紅,至今還記憶猶新。

三十六年後,一九九六年在日本召開的第二十四次國際輸血學會,使我有隔世的感覺和感慨。

林教授是一九九○年到一九九六年擔任台灣輸血學會的會長,一九九二年到一九九六年擔任國際輸血學會的理事,並在一九九九年擔任第十屆國際輸血學會西太平洋區大會的主席。

她不但是非常博學的學者,為人謙虛、可愛、美麗,也非常友善,在輸血醫學的領域被國內外學者所敬愛。

一九九一年十一月,在台北市舉辦的台灣輸血年會,我受邀參加。會後林教授安排我和來自澳洲的前任國際輸血學會會長G. Archer、當時的國際輸血學會會長H. Gunson一起坐飛機到台灣東部花蓮市一日遊。看到二十公尺高的斷崖絕壁,而嘆為天下之奇景,讓我畢生難忘。

林教授努力指導及教育後進,並完成中文的輸血醫學一書,她同時也喜歡畫油畫,有職業畫家的素養。最後我由衷祝福敬愛的林媽利教授。

◎本文作者為日本東京大學附屬醫院前輸血部教授、埼玉醫科大學總和醫療中心名譽所長、日本輸血學會名譽會長。

喜悅的林媽利 /Harold Gunson

我很高興能為林媽利醫師的傳記寫序。我第一次遇到她是在一九九一年,當時她是台灣輸血學會的會長,邀我到台灣輸血學會的年會演講。

媽利在一九八一年自美國德州大學病理的訓練回台灣後,積極做檢驗醫學的工作,在一九八○年代的後期,對輸血醫學發生了興趣,她的一百零八篇論文大都和輸血醫學有關。

媽利在一九九二年被選為國際輸血學會為期四年的理事,但四年後並沒有終止她對國際輸血學會的參與,一九九九年,她與台灣的同事在台北主辦了非常成功的西太平洋區國際輸血學會大會。

媽利對台灣及國際的輸血醫學做了重要的貢獻,她現在是馬偕紀念醫院輸血醫學研究的主任。

媽利有喜悅的個性,內人和我及她和她的夫婿惠二共度的夜晚將留在我們的記憶裡。我很高興有本關於她的傳記,我肯定這本書將是很吸引人的書,而且不只在東南亞、在世界上許多國家,都有關心和敬愛媽利的朋友非常期待這本書。

◎本文作者為國際輸血學會前會長、英國輸血學會前會長。

It gives me great pleasure to write this Foreword for the biography of Dr. Marie Lin and to be able to pay her a personal tribute. I first met her in 1991 when she invited me to present a paper at the annual meeting of the Taiwan Society of Blood Transfusion of which, at that time, she was the President.

Marie has been active in Laboratory Medicine since her return to Taiwan in 1981 following a four year period spent in Texas, USA, for postgraduate training in Pathology. During the latter part of the 1980s she became interested in blood transfusion medicine and the majority of her 108 scientific publications relate to this specialty.

Marie was elected a Councillor of the International Society of Blood Transfusion (ISBT) in 1992, a post she held for four years. This was not the end of her involvement with the Society since she and her colleagues hosted a very successful Regional ISBT Congress in Taipei in 1999.

Marie Lin has made significant contributions to the practice of blood transfusion medicine both in Taiwan and internationally. She now holds a senior position in Blood Transfusion Research in the Mackay Memorial Hospital.

Marie has a delightful personality and an evening spent with her and her husband, Theodore, will live in the memories of my wife and I. I am pleased that she has a Biography. I am sure that this will be read with interest, not only in South-east Asia but, also, by her friends in many countries throughout the world where she is held in high regard and is respected.

Harold Gunson

推薦序

輸血醫學的拓荒者 / 遠山 博

我很高興、且很榮幸,為我的朋友林媽利教授的書《風中的波斯菊》寫序文。

林媽利教授是台灣血液事業的推動者,同時也是輸血醫學以及免疫血液學研究的拓荒者。

她的父親是著名的外科醫師,母親是日本人。小女孩時期曾經在日本母親故鄉長大,一九四七年回到台灣,她想要繼承父親的事業,於一九六四年從高雄醫科大學畢業,隨即考上台大病理研究所繼續深造,後留校任教。之後到美國德州大學Galveston分校留學,一九八一年底回國,並在台北市馬偕紀念醫院擔任檢驗科主任。

那時台灣的捐血系統才剛起步,一半以上的輸血來自買賣的血液,沒有台灣人血型的基本資料,大多數醫院血庫沒有輸血前的標準化試驗。

林教授非常熱中於解決問題,自己寫了許多研究論文,而且努力培訓及指導後輩。她從大學畢業後,開始有研究論文登載於國際的醫學雜誌,之後陸續發表達一百零八篇。最開始是臨床病例報告,繼之探討病理學的論文約十篇,以後就集中於有關免疫血液學和血型,包括台灣人的血型及血型抗體;ABO亞血型;新生兒溶血症;亞孟買血型;Rh血型的特色及評估輸血前常規試驗的需要性;台灣人配合試驗的簡化;Ii血型;Lewis血型(Lea, Leb);Kell血型;米田堡(Miltenburger)血型;及提出其他與台灣人輸血相關,並相當廣範圍的問題寶貴報告。

後來,她的研究領域慢慢拓展到輸血後的各種感染症,例如輸血後肝炎的預防、組織抗原及血小板抗原系統的研究。而我深深感佩的一點是,她的研究論文大部分是親自寫的,且都刊載在世界上最具權威的雜誌,例如「Vox Sanguinis」「Transfusion」「 Blood」和其他相關世界一流的雜誌。論文內容充實,有高品質,且林教授的英文能力又很好,文章簡明,使得她在國際上有很高的知名度。

對於林教授在去年SARS流行期間,在BMC Medical Genetics(二○○三年四月)發表的「冠狀病毒(SARS)和組織抗原(class I)的關連」之論文,使我非常佩服和驚嘆。SARS的重症病患有高頻率的HLA-B4601,特別是重症的六例當中五例為HLA-B4601。在統計學上有意義,就是重症的SARS病患和HLA-B4601有關連。這種明晰的洞察力及果敢的行動讓我深深的感動。

她卓越的研究不但對台灣、且對於世界的輸血做了很大貢獻。對台灣來說,是推動台灣血液事業的發展,為了輸血的安全,使作業標準化,而且致力血庫醫師及工作人員的培訓及在職訓練。她在台灣和國際的輸血學會擔任要職很久,對台灣及國際輸血醫學的發展做了很大貢獻。

台灣在一九九二年,成為完全由捐血提供輸血的國家,日本則是一九六四年由總理大臣(等於台灣的行政院長)宣布「今後應該廢止血液買賣的制度,改由日本紅十字會作為捐血的推廣及中心」。在當時約十年中間,日本賣血人出現貧血、盛行肝炎、道德淪喪,所以日本國民殷切的期望捐血制度的建立,但因日本政府對國民是否會真的去捐血,沒有多大的信心,所以遲遲沒有進行。但一九六四年六月,美國駐日大使Edwin Reischauer 在美國大使館前被一個罹患精神病的日本青年以短刀行刺,傷及大腿,引發大出血而被送到大醫院。在大醫院急救過程中,大量輸了買賣來的血液,救回他的生命。但正如醫療團隊擔心的,病癒後他得了輸血後肝炎,使日本政府大失面子,導致日本政府決心廢止血液買賣制度。一九六○年,在日本東京舉行亞洲第一次的國際輸血學會,大會共來了兩百一十三位外國專家,其中有當時聞名的P. L. Mollison、 R. R. Race、 P. Levine、 J. J. van Loghem等人。當時的日本輸血醫學水準落後歐美很多年,在日本開國際輸血大會的主要目的,是為了刺激日本醫界向上。而我當時是大會的總幹事,被安排擔任招待Van Loghem教授。Van Loghem教授當時是前任國際輸血學會會長也是發現血小板抗原的學者,他問我:「為何日本到現在還不做捐血?日本有幾位輸血專科醫師?有幾位輸血專業醫檢師?醫學院課程中有多少輸血課程?」而我當時無法答覆任何一個問題而羞愧到滿臉通紅,至今還記憶猶新。

三十六年後,一九九六年在日本召開的第二十四次國際輸血學會,使我有隔世的感覺和感慨。

林教授是一九九○年到一九九六年擔任台灣輸血學會的會長,一九九二年到一九九六年擔任國際輸血學會的理事,並在一九九九年擔任第十屆國際輸血學會西太平洋區大會的主席。

她不但是非常博學的學者,為人謙虛、可愛、美麗,也非常友善,在輸血醫學的領域被國內外學者所敬愛。

一九九一年十一月,在台北市舉辦的台灣輸血年會,我受邀參加。會後林教授安排我和來自澳洲的前任國際輸血學會會長G. Archer、當時的國際輸血學會會長H. Gunson一起坐飛機到台灣東部花蓮市一日遊。看到二十公尺高的斷崖絕壁,而嘆為天下之奇景,讓我畢生難忘。

林教授努力指導及教育後進,並完成中文的輸血醫學一書,她同時也喜歡畫油畫,有職業畫家的素養。最後我由衷祝福敬愛的林媽利教授。

◎本文作者為日本東京大學附屬醫院前輸血部教授、埼玉醫科大學總和醫療中心名譽所長、日本輸血學會名譽會長。