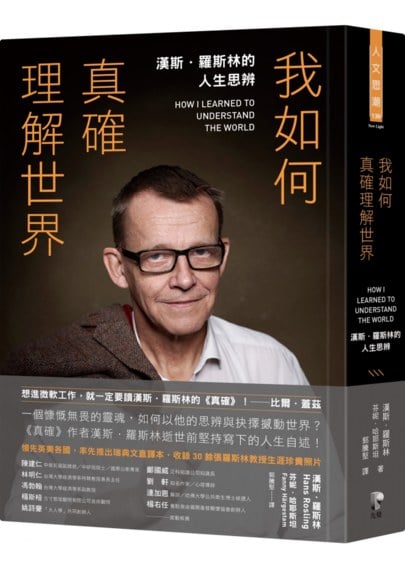

「我們的資源何其有限,人們對醫療的需求又是何其龐大……當你面對一百倍的需求,又只能使用百分之一的資源,你該怎麼辦?」--漢斯‧羅斯林

翻開這本書,它是《真確》作者漢斯.羅斯林留給世人真摯而震撼的人生自述。從艱困的非洲行醫到人生的盡頭,當事態看來陷入絕望時,漢斯總會面帶微笑地說:「放棄永遠不嫌太晚,所以我們下回還是可以再試一次。」

漢斯想要告訴你,是什麼形塑了他的人生,「這本書中沒有什麼數據,它探討我和人們相遇、交流的經過,這些邂逅使我雙眼一亮,重新進行思考。」邀請你跟隨他豐沛的熱情與情感,真確理解世界。

節錄自【Chapter 3:來到納卡拉】年輕時的漢斯,在資源窘迫的非洲納卡拉急診室徹底反思醫者的價值

醫療體系所做的努力拯救了生命。獲得治癒的個別病例強化了人們對醫生與護士的信任,進而使得這個社會能夠接納公共衛生措施。要想建立大眾的信心,你就得先獲得病患家屬的信任。當他們親眼見到自己罹患霍亂、奄奄一息的家人醒轉過來時,一切真是再清楚不過了。

在同一場霍亂疫情即將進入尾聲時,我在另一個村落裡深切體會到了這一點。我們在這個偏遠的農業區,和一個靈活、機動性高的團隊共同對抗疫情。我在這裡了解到,這個社會的赤貧是多麼根深蒂固。

我們在日落時分駕著白色吉普車抵達。我們的到來迅速引起村民的注意,還沒來得及停車,十幾歲的青少年就圍著車身跑來跑去。當我下車時,我看到遍及各個年齡層的村民聚集起來,人數愈來愈多,他們蜂擁而上圍向我們。

我們醫療小組裡那位會說當地語言(馬庫阿語)的男性護士正要準備介紹我們時,人群中響起了一陣呢喃聲,我只能聽懂兩個單字:「高醫生」(Doctor comprido)。這是我的葡萄牙文綽號,原因與生理結構有關。納卡拉市也就只有兩位醫師,我們兩人都是白人,也都來自瑞典,我比較高,而我的同事安德斯留著鬍鬚,所以我們成了「高醫生」和「鬍醫生」。但這是個我之前從未到過,堪稱位置最為偏僻的村落之一,村民們竟能認出我,這讓我很受震撼。我不記得自己曾經在醫院裡救治過任何來自這個村落的患者,而我們預防針注射機動團隊目前已經到過的區域中,也不包括這個村落。因此我們的護士雖然可以省略完整的介紹詞,他仍得口譯我在滿心驚訝中提出的問題。

"右為村民口中的「高醫生」漢斯,本書收錄30餘張漢斯生涯珍貴照片。"

「你們怎麼知道我是誰?我從沒到過這裡。」

一名男子沉穩地回答。他顯然就是村長。

「村民都聽聞過你的大名,你在這裡備受敬重。村裡所有居民都知道納卡拉的醫生。」

我當然覺得沾沾自喜,不過我還是狐疑地提出下一個問題。

「可是我不記得我曾經救治過來自這裡的患者哪。」

村長所掌握的資訊顯然比我多:

「嗯。兩個月前,一名無法生產的婦人被親戚背到醫院求診,你救治了她。她的家人和全村的居民,都為了你對她的幫助而感激你。這就是你在這裡受到歡迎的原因。」

任何聽到這番發言的年輕醫生,都會感激不已。我仍站在吉普車旁邊,詢問當初那名婦人的生產過程是否很複雜。護士口頭翻譯了我的問題。是的,整群人點點頭,嚴肅地咕噥著某些我聽不懂的話,證明她當初生產時的併發症是如何棘手。

在經過一星期艱苦、令人挫折的霍亂防治工作以後,對於自己已然成為區域性名人以及擁有幹練婦產科醫師的頭銜,我已不再大驚小怪。這時圍觀的村民已經超過五十人,我最後一次向他們尋求確認。那次生產過程實在非常棘手,所以,他們是否真的對我在醫院向那名婦人提供的醫護措施感到滿意?護士替我口譯。人們微笑著點點頭,表示贊同地呢喃著。我所提的下一個問題,就非常直接了。

「我是否能見見這位女士?」

但這句話被口譯完以後,隨之而來的卻是一陣漫長的沉默。我以為這陣沉默是口譯中的錯誤所導致的。不過村長打破沉默,給了一個簡短的答覆。

「不,這是不可能的。因為當你嘗試從她子宮裡取出小孩的時候,她就已經死亡了。」

"「患者、患者的親屬和醫院職員,教我忍受自己並非萬能的事實。」--漢斯‧羅斯林"

這是我所聽過最令人不解的答案。我實在不敢相信,所以再問了一次。這次的答案比較詳細,但意思完全不變。

當這位婦人在村裡生產時,最先脫出母體的是胎兒的一條手臂,然後小孩便塞在母體中。傳統的助產士為了將胎兒弄出母體,試過所有不同的方式。她們試著拉動胎兒的手臂,導致胎兒的皮膚脫落。到了這個地步,那名婦人的丈夫和兄弟決定,即使當時村裡沒有任何運輸工具(連腳踏車都沒有),還是得送她到醫院。

他們用兩根長木樁和一大塊布製成一座擔架,將她放在擔架上,走了二十公里,穿越樹林,來到海岸邊的礫石路。最後,他們順利攔下一輛路過的貨車。他們將擔架抬起,放進貨車的貨櫃裡。破曉時分,他們終於抵達醫院。「高醫生」和他們談話,確認婦人有生命危險,於是他將胎兒的屍身切成數塊,嘗試將當時已經夭折的胎兒弄出子宮。然而,那名母親突然大量出血,不治死亡。所以你現在見不到她了。

這段恐怖的故事是通過口譯,一句句講述給我聽的。這使我想起了那件事。我會永遠記得,自己當時在搶救這名高燒不退、嚴重脫水母親的努力,有多麼枉然。在這起病例中,將胎兒「分屍」雖是必要的措施,不過一切都太遲了。她極度虛弱,持續過久的陣痛期已經使她罹患了重度敗血症。她的子宮在我試著取出胎兒時破裂,隨之而來的大出血立刻要了她的命。這結局是不可避免的,但此時面對婦人的家人與鄰居的我,仍然無法擺脫濃重的罪惡感。

"「我該如何展示全世界的進步,好讓世人理解當前正在發生的變化呢?」--漢斯‧羅斯林"

村長再次表示村民對我來訪的滿足,算是為這段說明作結。對於其中的原因,我已經毫無疑慮,腦海中一片困惑的我,只能為他們的心滿意足找到一個原因──他們終於等到這個殺掉我的機會了。我從未在這麼短的時間內,從驕傲的頂峰跌落到恐懼的無底深淵。我沉默無語。當時的我看起來一定嚇得要死。所有人都紋風不動,大家只是繼續面露微笑。我謹慎地評估:到底要不要請司機重新上車,載著我迅速離開此地?但此時圍觀的人潮已經從各個方向包圍車身。我緩緩靠向那名能說兩種語言的護士,問他:

「那名婦人在我替她看診時死了,他們為什麼說對此感到滿意?你了解這是為什麼嗎?」

「不,我不了解,這很荒謬。我該問他們嗎?」

我沒有答腔,不過他依然向大家提出了這個問題。許多人開始異口同聲地回答,直到村長喝令他們安靜,自己開始回答為止。他的回答清晰而緩慢,但我完全聽不懂,只能等著口譯。

「噢,醫生,我們都理解當時的情況很險峻,要救回她的性命幾乎是不可能的。但對你照護她的方式,我們仍然很感激。全村的人都為了你的所作所為而感謝你。為了這件事,他們將會永遠記得你。」

我一頭霧水,根本搞不清楚這是什麼情況。當時的我,想必低語著:「我到底做了什麼?」之類的話。

這名護士開始口譯。村長的聲音相當強硬,村民的呢喃與讚許聲讓他的聲音聽起來更加堅定。直到今天,我仍記得每一句口譯出來的答覆:

「你為這名婦人和她的家人做了一件重要的事,遠遠超出我們這個偏僻荒遠、貧困至極的村莊居民的預期。我們一直認為,大城市醫院裡的醫生是重要人物,絕不會為一名來自鄉村的貧困婦人這麼做──你向她的家屬致上個人的哀悼之意後,穿過醫院前方的庭院,攔下當時正準備開走的疫苗注射車。你請司機將這名婦人的遺體運回她家中,以便安葬。你給婦人的丈夫一大塊乾淨的床單和另一片比較小的床單,讓他能夠包覆自己妻子的遺體與小嬰孩的屍塊。你也允許婦人的丈夫和兄弟一起搭乘運屍車回家。他們在下午回到村裡,使我們得以在晚上舉行體面的葬禮,讓她全家人和全村的人都能夠出席。在艱困時刻還能這麼尊重他人尊嚴的人,是會被銘記在心的。你和司機都沒有索取運輸費用,而我可以老實告訴你,這位婦人的丈夫和兄弟都窮到負擔不起運屍的交通費。如果不是高醫生幫忙,他們就得挑著死屍,走上整整一個晝夜。」

在我曾經見過的所有苦難中,這次的經驗,對說明赤貧在現實生活中的意涵,是再鮮明不過的例子。身無分文的現實,會將你最基本的尊嚴剝奪殆盡。

"「我想要了解這個世界的強烈欲望,是從咖啡袋裡的硬幣,和爸爸在世界地圖前所講的故事開始。」--漢斯‧羅斯林"

但這個悲傷故事裡最關鍵的情節還沒有出現──村民其實是為了另一個人的所作所為而感謝我。當那名婦人死亡後,我厚著臉皮見了她的丈夫與兄弟,向他們表達最深沉的哀悼之意。但當時的我可完全沒有想到,要用擔架將死屍挑回老家安葬,是多麼沉重的挑戰。

當我匆匆和婦人的丈夫與兄弟說完話以後,有人從後方抓住我的手臂。是羅莎老媽(她以前也多次這麼做過)。她嚴肅、低聲地說道:

「你有沒有意識到他們已經挑著她走了一整夜,沒吃東西、沒有睡覺,更沒有錢?」

我真的沒有想到。

「你現在應該開始想想,他們該怎麼做才能將遺體送回那座遙遠的村莊,以便舉行葬禮。」

我無語地聽著她的指令交付道:

「你現在到外面去,攔下那輛準備要開走的疫苗注射車,交代司機,要他將這兩名男子、婦人和小嬰孩的遺體運回家。如果你不幫幫他們,下次那座村莊要是再有一個生產不順、需要醫療照護的婦女,恐怕就不會到這裡來了。我看那輛車已經塞滿東西了,趕快用跑的過去。」

他人的善舉,最後卻由我來接受表揚。在我的人生中,這種事情發生了許多次。我站在村民面前,心裡想到的卻是羅莎老媽的遠見。

她向村民展現的信賴,意謂著他們第一次與不屬於赤貧生活圈的人打交道。他們首次可以想像,原來醫療體系與救護車可以成為日常生活中的一個環節。這天晚上,當一名醫生來到他們的村莊時,對日後醫療與福利的願景使他們歡笑,甚至跳起舞來......

摘錄自《我如何真確理解世界》

一個慷慨無畏的靈魂,如何以他的思辨與抉擇撼動世界?

《真確》作者漢斯.羅斯林逝世前堅持寫下的人生自述!

延伸閱讀:

你覺得這個世界是更糟還是漸漸變好?考考自己這13個《真確》問題,讓數據改變你的心智。

.png)

.jpg)