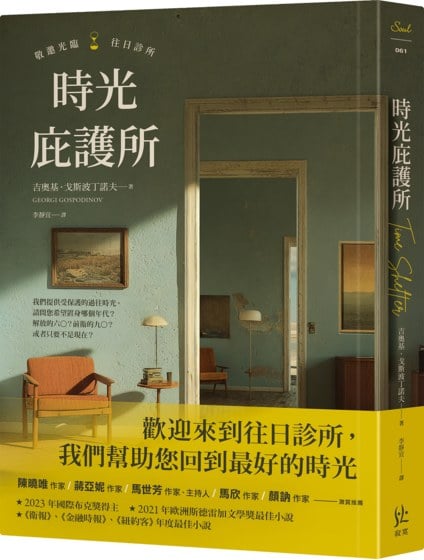

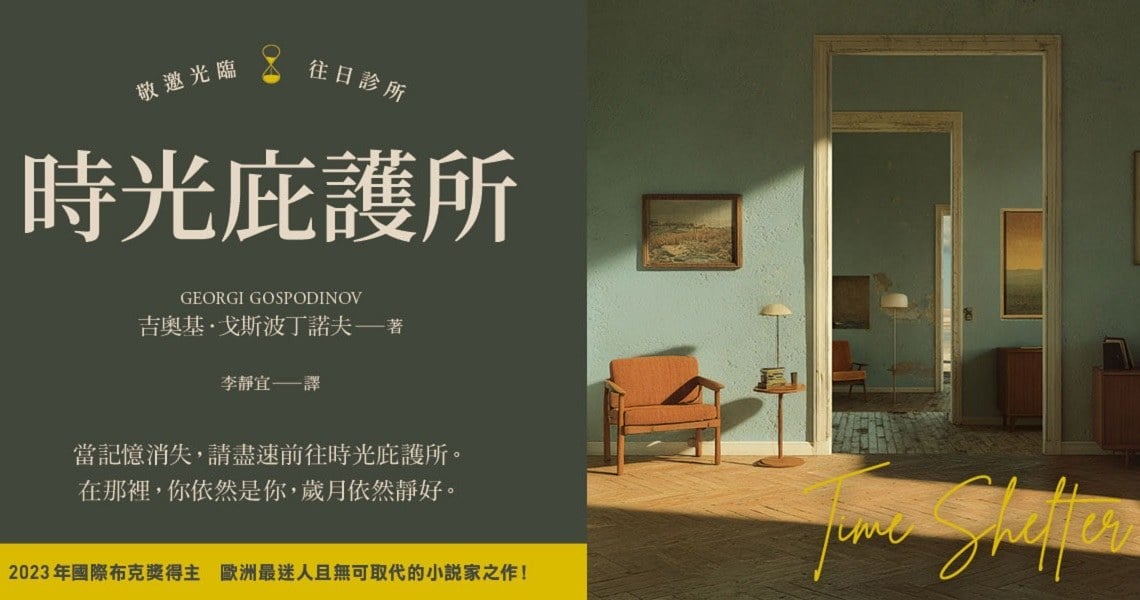

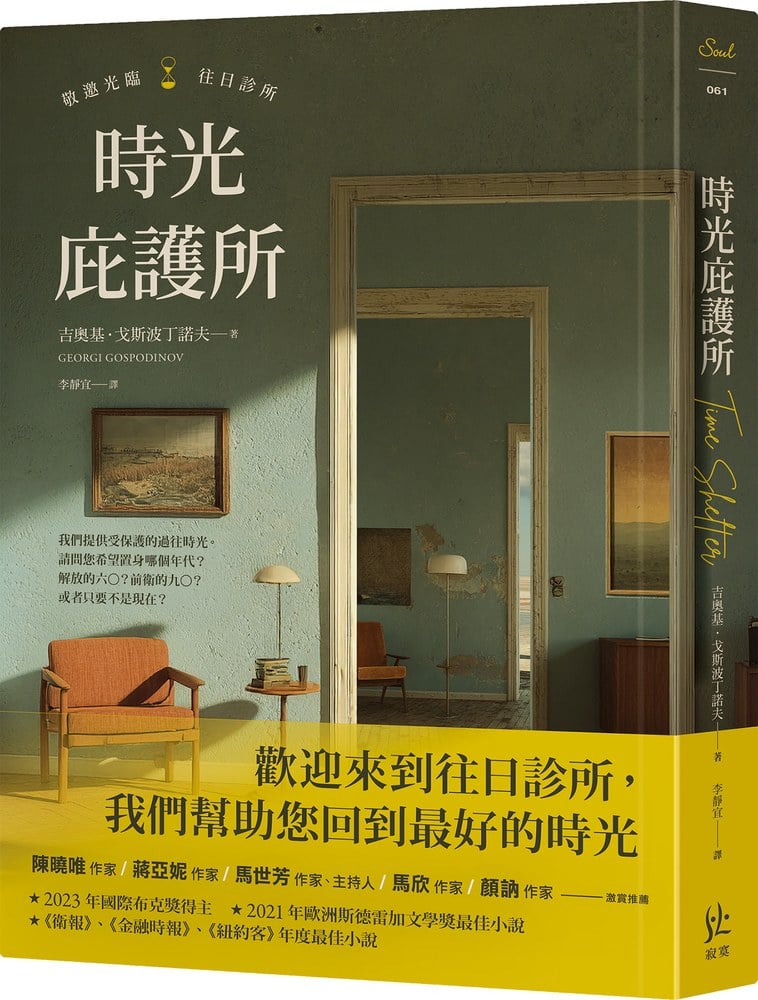

榮獲國際布克獎的作品《時光庇護所》,中文版由譯者李靜宜操刀。跨界文學與國關背景的她,為本書加上了300個註釋,讓有心的讀者進階了解,並且寫下這篇譯後記。

歷史並未終結,只是朝著我們意想不到的方向奔馳

身為國際關係研究者,不時覺得沮喪挫敗,特別是在世界以瘋狂速度朝四面八方漫無目標狂奔的此時。

求學期間,有位剛從美國頂尖大學拿到博士學位返國任教的年輕老師,對有志從事學術研究的我們再三叮囑:「以後寫博士論文,一定要趁早寫完!」因為他隨口都可以舉出這個那個例子,說某位出色的同門同學,研究最熱門的冷戰議題,論文拖拖拉拉沒寫完,然後一覺醒來發現冷戰突然結束了,多年研究付諸流水,博士學位成為夢幻泡影……

那是1990年代,即將跨進新世紀之前的最後幾年,世界起了地覆天翻的變化:宰制地球幾乎每一個面向的冷戰一夕結束,柏林圍牆倒塌,蘇聯解體,東歐集團瓦解,民族國家紛紛獨立,法蘭西斯.福山的《歷史之終結與最後一人》吶喊著西方民主制度的勝利,代表了人類社會演化的終點。

於是,在邁向新世紀之際,整個世界洋溢著近乎天真的樂觀昂揚,和平已取代衝突,合作將替代對抗,世界貿易組織的成立與歐盟的整合,在在預示了人類歷史無可抵擋的必然發展。

然而,誰也沒想到,輪到我們自己寫博士論文時,研究當時最熱門的區域整合議題,卻拖拖拉拉沒把論文寫完的同學,等來的不是全球經濟整合帶動的政治整合,而是歐盟的實際運作證明跨國整合只是個過度美化的夢幻,於是,我們也有了這位那位出色同學永遠拿不到博士學位的悲哀故事可以講述。

只是,20世紀末期學術研究的挫敗,迎來的是舊時代惡夢的結束,而21世紀面對的,卻是新時代美夢的破碎。歷史並未終結。

想想,國際關係研究者就像在海濱蓋沙堡的人,仔細研究沙石質地,縝密規畫構造格局,認真搭蓋起宏偉城堡。然而,我們自以為透過邏輯理性分析所得的嚴謹理論模型,禁不起一天的潮起潮落。浪濤拍來,退去,矗立的堡壘消失於無形,彷彿不曾存在過。

歷史並未終結,只是朝著我們意想不到的方向奔馳。我們為未來所設想的一切,全都沒發生,而我們以為不會再重蹈覆轍的一切,卻一次又一次在世界各個角落重新萌生。至此,我們幡然醒悟,這個世界經歷一整個世紀的殘酷戰亂與仇恨對峙之後,唯一獲得證實的真實教訓就是,人類永遠不曾從歷史中學到教訓。

二手的未來vs一無所知的未來

總是在這樣的時刻,深深感受到小說家遠比研究者更勇敢,也更有創見。面對無法想像的未來,我們何不從此時此刻往後倒退幾步,回到往日,那麼,我們面對的未來,就會是我們曾經經歷過的日子,儘管是「二手」的未來,但終究是未來,總比一無所知的未來好,吉奧基.戈斯波丁諾夫在《時光庇護所》裡提出了這個有趣的想法。

小說的開始,是在「時間零度」的瑞士專為阿茲海默症患者創設「往日診所」,以還原某個特定年代的房間,讓喪失記憶的人找回他們最舒適自在的時光,度過人生的最後階段。

但是,需要回到往日找尋安慰的,何止是喪失記憶的人,正常人也需要一座庇護所,以熟悉的往日抵禦陌生的時光襲擊。於是,對往日的狂熱開始淹沒世界,越來越多人渴望擁有集體記憶,擁有可以投注共同情感的往日,儘管這樣的集體記憶,有時必須扭曲自己的個人記憶,以符合當下的集體需求。

以一個房間為病患創造往日的診所,有沒有可能擴展成一整座城市,一整個國家,甚至一整個跨越國界的區域呢?一個個隔絕於線性時間之外的往日世界,或投射了我們對往日榮光的嚮往,或反映了我們對現實處境的絕望,小說家以這看似荒謬的故事設定,道出了我們內心最深沉的恐懼:愛的時代已經結束,如今取而代之的是恨的時代。歷史再次倒退,世界再度在硝煙瀰漫中沉淪。

自我毀滅,難道就是我們這個世界的宿命?

*

初春,偶然得了一把久聞其名,卻是第一次真正眼見的勿忘我。纖巧嬌俏的靛藍花朵生命力堅強,綿綿不絕綻放,宛如神話中在森林裡急著對花神呼喊:「不要忘了我!」的迭聲輕喚。

《時光庇護所》裡,位在蘇黎士湖畔的往日診所大門外,也有星星點點的藍色勿忘我,在鮮翠欲滴的「瑞士綠」草地上連綴成最美的春景。治療阿茲海默症的診所門口開滿勿忘我,是某種諷刺嗎?我想不是的。在春風裡款款輕擺的勿忘我不是諷刺,而是期待。

未來也許是一匹狂飆的野馬,但唯一能給牠套上韁繩,導歸正軌的,只能是人性中或許稀微,卻始終不曾泯滅的某種光,會共情,會悲憫,會為失去的一切哀悼,為可能的未來懷抱渴望的那道光。

正如生命力強韌的勿忘我,會在地底沉睡數十年,靜靜等待時機成熟,才緩緩甦醒,在第一道春風吹過時,萌出新芽,從綠草地裡開出靛藍花朵,提醒我們:「莫忘!」

莫忘,歷史的解答不在於時間的前進倒轉,而在於我們心中的那道光。

莫忘。

--作者為本書《時光庇護所》譯者,本文亦收錄於書中

photo: Morgana Bartolomei/unsplash

.jpg)