除了橫山秀夫攻入歐美,淺田次郎也征服國際文壇。瑪格麗特.愛特伍特地為《鐵道員》撰寫推薦序,海洋另一邊的大師、寫作風格獨特的愛特伍如何讀它呢?她提出這八個故事值得注意的特色:溫柔經常是以靈異方式展現。

布克獎得主瑪格麗特.愛特伍推薦《鐵道員》:

《鐵道員》是著名日本作家淺田次郎最受讀者鍾愛的作品之一,能向讀者介紹此書,我感到相當榮幸。

《鐵道員》在人口超過一億二千七百萬的日本,紙本銷售量約兩百五十萬冊。若換算成北美的規模,那麼本書的銷量已經超過六百萬冊,以短篇小說集來說,這是空前的佳績。短篇小說近期在日本的發展比起北美更加蓬勃,除了歸功雜誌與期刊之外,也多虧了日本讀者對此種創作文體青睞有加,但即便是在這樣的背景之下,《鐵道員》依然讓人嘆為觀止。

淺田次郎不僅廣受喜愛,也相當多產。十四年間著作達七十本,大多數作家根本難以望其項背!舉凡黑道犯罪小說、武士小說、中國歷史小說、浪人小說到日常書寫,淺田的創作類型與風格多變,諸多小說皆改編成電影、電視劇及漫畫,以相對短的寫作生涯成就這一切:他的首部長篇小說發表於1991年,當時他四十歲,雖然根據作者自述,他在日本自衛隊服役,從事各種工作時,就已經創作多年,並多次碰壁。《鐵道員》(1997)是他早期發表的著作之一,獲得直木獎後,淺田的事業扶搖直上,也難怪他在《鐵道員》的後記裡寫道,有時候都覺得自己就是奇蹟:扎扎實實的醜小鴨變天鵝。

●

英文裡的「popular」(膾炙人口)一詞,內含「與普通大眾有關」的意思,也就是相對於貴族與富豪,有錢有勢者的大眾,而《鐵道員》的膾炙人口以這個意義來說也是如此。一如淺田所述,這些故事來自他自己的親身經歷。故事中的各個角色遊走於灰色地帶,法國推理作家喬治‧西默農的馬戈探長犯罪小說系列、美國小說家歐亨利或契科夫筆下皆探索了這樣的灰色地帶,並有精采呈現。

淺田筆下的人物都是經濟邊緣人,不是口袋拮据、沒有什麼門路、遭家人遺棄,就是家庭分崩離析,必須掙扎餬口,但凡財務處境稍有變動,人生就會天翻地覆。他們通常也不得人敬重,得努力對抗鄙夷忽略與羞辱,許多人的學歷也不高。一如〈窩囊的聖誕老人〉裡的三太,他們「膽子小,不懂法律,腦袋口才又不好」,從事的工作可能很卑微或根本非法,就如〈情書〉裡的黑幫小混混高野吾郎。有些人,例如〈鐵道員〉中的主角鐵道員,就屬於一個快速運轉、拋棄他們的世界,擔任的崗位即將消失,一輩子的辛勞成為徒勞,他們的成就只有無名小卒看見或重視。在世人的眼光裡,老站長乙松的一輩子成就了什麼呢?或是〈情書〉裡垂死的性工作者的一生?近乎無聲無息。

換言之,這些人物的經驗就是許許多多平凡人的經驗。這些故事深入人心不只是因為情感靈動,也是因為準確的背景設定與說故事的技藝。〈伽羅〉告訴我們向零售女性時裝店推銷的業務員是什麼模樣,店主是如何被迷得暈頭轉向而上當受人擺布,又如何與客戶上床獲得折扣。〈情書〉裡的成人影視店店長高野,以及〈窩囊的聖誕老人〉裡的皮條客主角三太,皆生動演繹出黑道小混混這行空虛聊賴與亂七八糟的瑣事。〈獵戶座的邀約〉呈現了一座破敗戲院老闆的日常絕望與堅忍。〈老街區〉則帶領讀者往上多爬了幾階經濟階梯,看著一位上班族,為公司做牛做馬後的回報是被下放到里約熱內盧。〈盂蘭盆節〉裡,一位妻子發現不只是丈夫,而是夫家全家聯合起來逼她離婚。〈窩囊的聖誕老人〉則帶領讀者進入警局幕後,以猥瑣的細節呈現因為愚蠢竊盜案而被逮捕後的遭遇。

但這些人物儘管遭逢挫折,故事裡也提供了平衡,有些來自於見證者:那些從沒有客觀價值的事物中領悟到主觀價值的人。〈情書〉裡來自中國的性交易工作者得到了沒血沒淚罪犯的愛,這個罪犯與她素昧平生,為了錢跟她結婚,讓她能夠入境日本,在她死後為她打理身後事。任勞任怨的乙松老站長或許不被雇用他的鐵路公司當一回事,但老站長也不知道,他贏得了兩位鐵路員同儕的深厚敬重,一部分是因為他象徵著一套垂死的秩序,一部分是因為他的堅毅人格與盡忠職守的態度。如果將其與「垂死武士」的主題對比,會太過牽強嗎?榮譽或許不是為你的領主奮戰到流盡最後一滴血,武藝或許也不是劍道,但是這些人侷促的生命裡,依然展現著榮譽與武藝。

有時候,故事的救贖就來自眾人覺得不會行善之人的善舉,例如〈窩囊的聖誕老人〉。淺田推崇忠誠與永不放棄的精神,但是如同黑道混混高野吾郎所指出的,「溫柔」是這些人物所處社會裡最欠缺的特質,也是淺田更加推崇的特質。這又帶出了《鐵道員》裡八個故事值得注意的特色:靈異元素,而溫柔經常是以靈異方式展現。

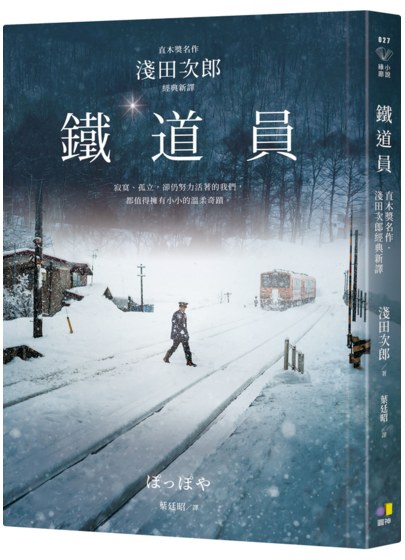

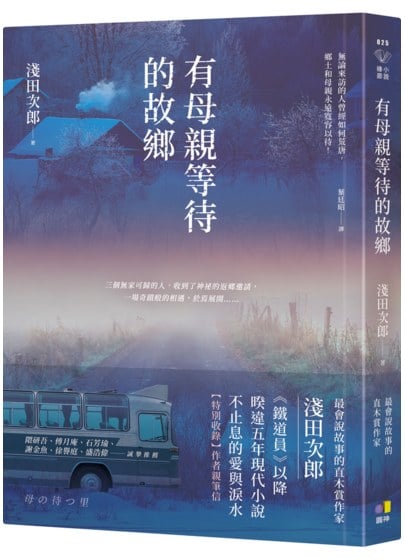

*台灣讀者享福!淺田次郎經典作《鐵道員》新譯出版,暌違五年的好評新作《有母親等待的故鄉》也翻譯上市。

淺田次郎在〈後記〉裡明白表示,他自己不相信「靈異」一詞的俗世意義,諸如鬼神等等,但他的確相信「奇蹟般的結局」,因為四十歲了還在開卡車,沒什麼前途的他可以透過真摯渴望與努力不懈而成為作家,本身就是一種奇蹟。但是重點並不在於淺田有或沒有信仰,而是書中人物生活在一個相當重視此類經驗的世界。我有一位朋友告訴我,日本是他所知最不虔誠,但最迷信的國家,也因此他們「擁有」這樣的經驗,豐富的鄉野傳說即是見證。一如亨利.詹姆士筆下的鬼故事,幽魂是否真的存在,留給讀者決定。

淺田筆下大多數的鬼魂都是良善的。(編按:以下涉及劇情,不怕鬼的可反白閱讀)我們很高興看到〈盂蘭盆節〉裡妻子敬愛的祖父起死回生,單挑圍攻她的刻薄夫家人;在〈老街區〉裡,當父親回來向他多年前遺棄,現已成人的男孩道歉,我們感到圓滿。〈伽羅〉裡誘人的女店主是不是化形成人,會惡作劇的狐狸精呢?這一次她還用車禍賞善罰惡。

或許民俗主題與亨利.詹姆士鬼故事最美麗的結合,就是〈鐵道員〉這篇故事了吧。在大雪紛飛的冬季,一位小女孩開始拜訪照料車站的孤零零老人家,接連幾晚,她的年紀也越來越大,沒多久老人家就覺得小女孩是他早夭的女兒,回來讓他看看女兒如果活下來長大的模樣。女兒的名字是雪子,「雪的孩子」。在日本民俗傳說裡,「雪女」經常是死亡的預兆,雖然雪子的幽魂帶給老乙快樂,讀者也生出他會不久人世的揣測。

我們認識到自己內心的傷痛,卻經常由外在看自己,能將如此隱藏卻揮之不去的心理,與日常的卑微及常見的冷酷細節結合在一起,是了不起的成就。淺田次郎說《鐵道員》多半是根據他的人生經驗寫成,但是許多讀者卻在字裡行間看見自己,而這或許就是《鐵道員》這部小巧卻非凡的作品,之所以廣受歡迎的真正原因吧。

※本文摘自《鐵道員》英譯版《The Stationmaster》推薦序,瑪格麗特.愛特伍撰文,黃思瑜譯。 中文版由圓神出版。

.jpg)