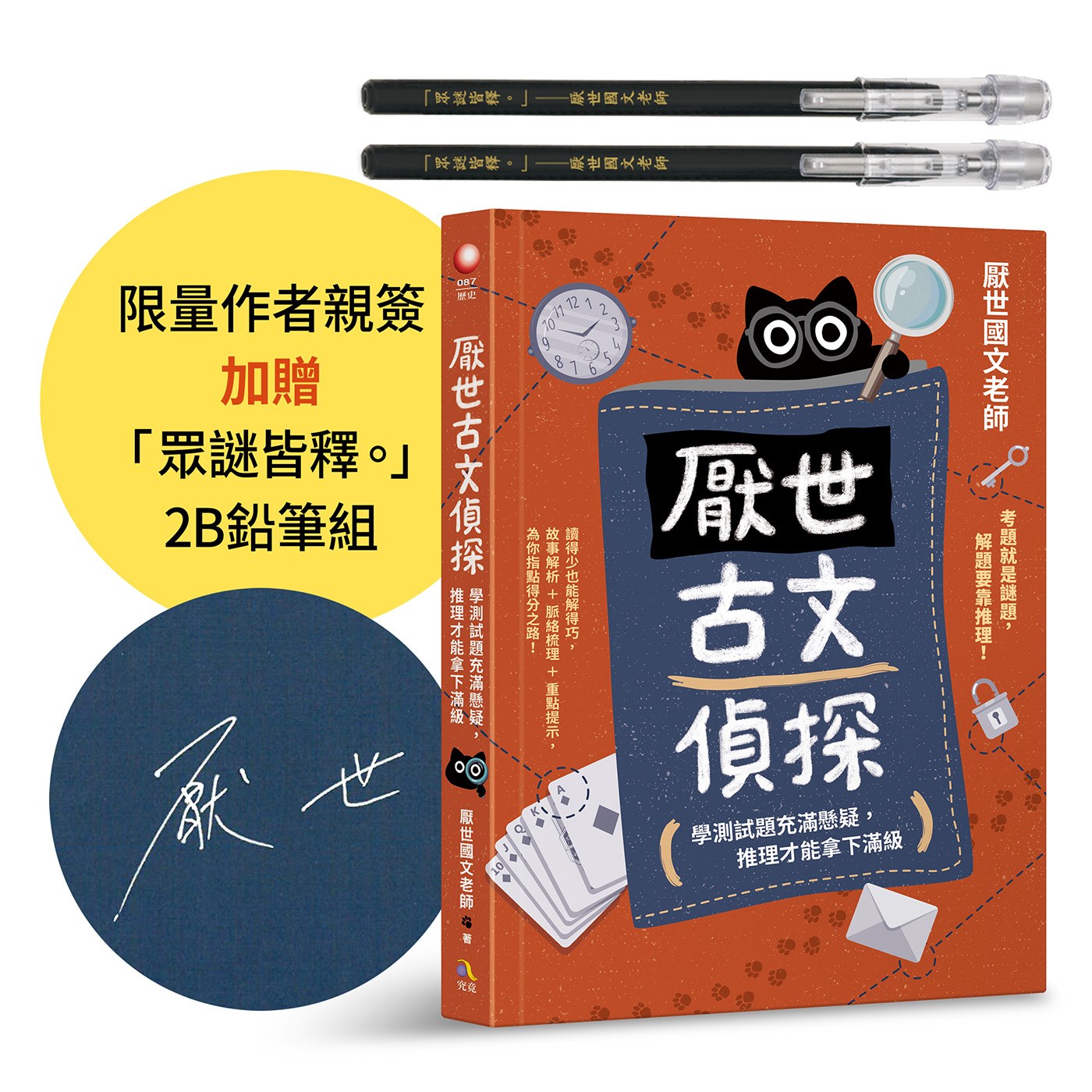

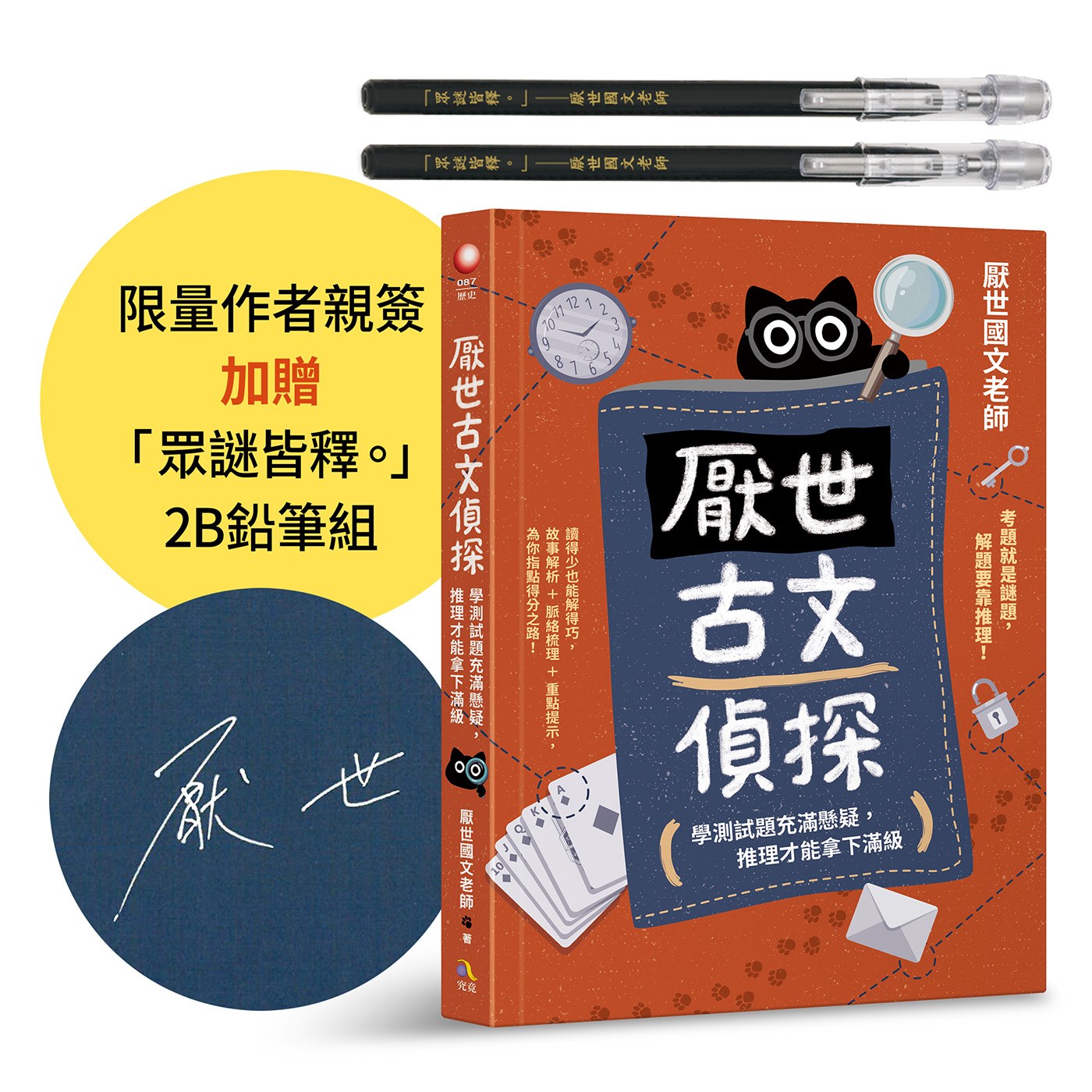

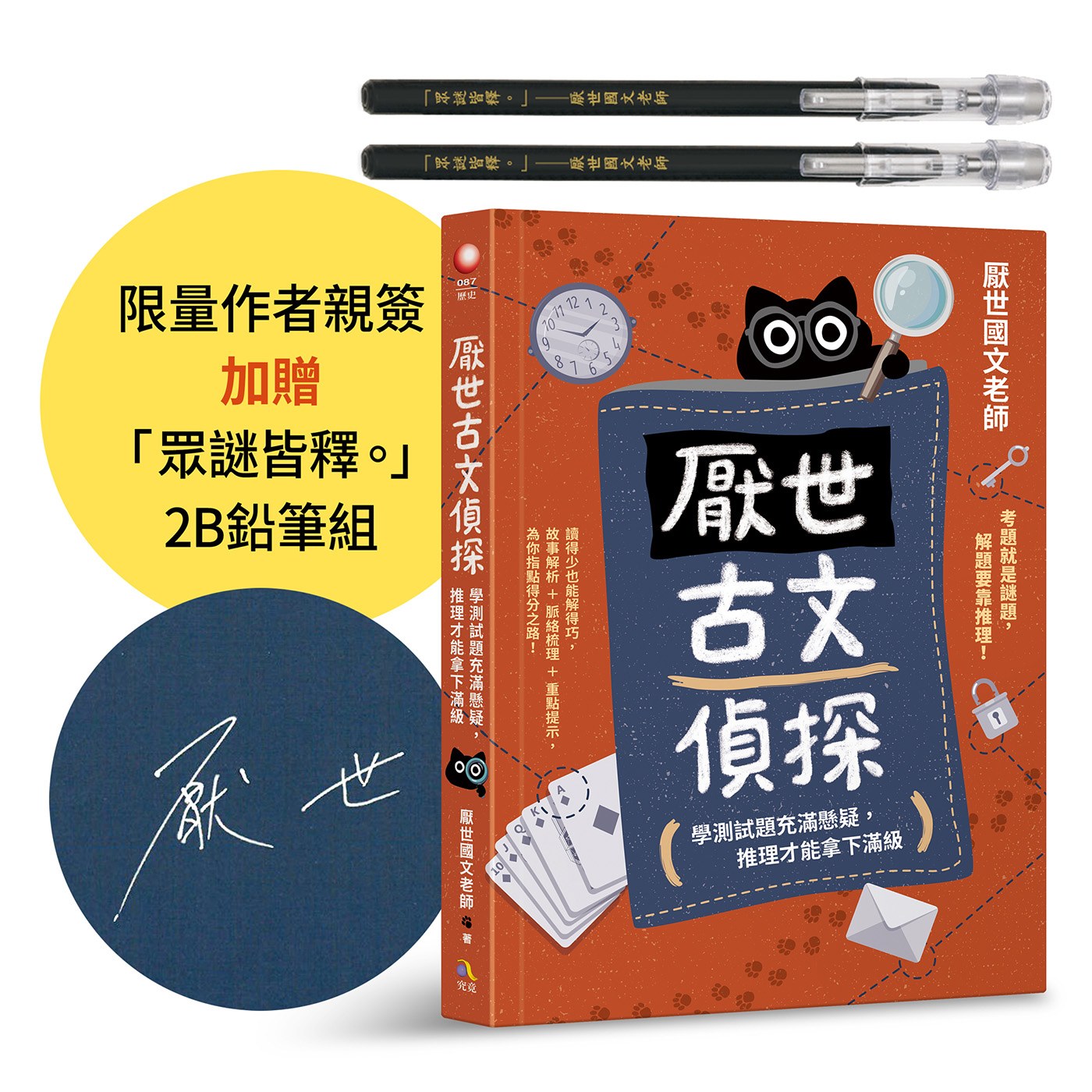

作者親簽+考試有如神助「眾謎皆釋。」2B鉛筆組

內容簡介

★厭世國文老師化身古文偵探,從五大方向解析考題,用推理思維拆解學測難題,代替死背強記,找出「破案」關鍵也能快狠準!

★「調查指南」提示各章重點,hashtag讓關鍵詞不漏接,精采結語提升閱讀醍醐味!

★針對108課綱古文考題,掌握應試趨勢!

考題就是謎題,解題要靠推理!

讀得少也能解得巧,

故事解析+脈絡梳理+重點提示,

為你指點得分之路!

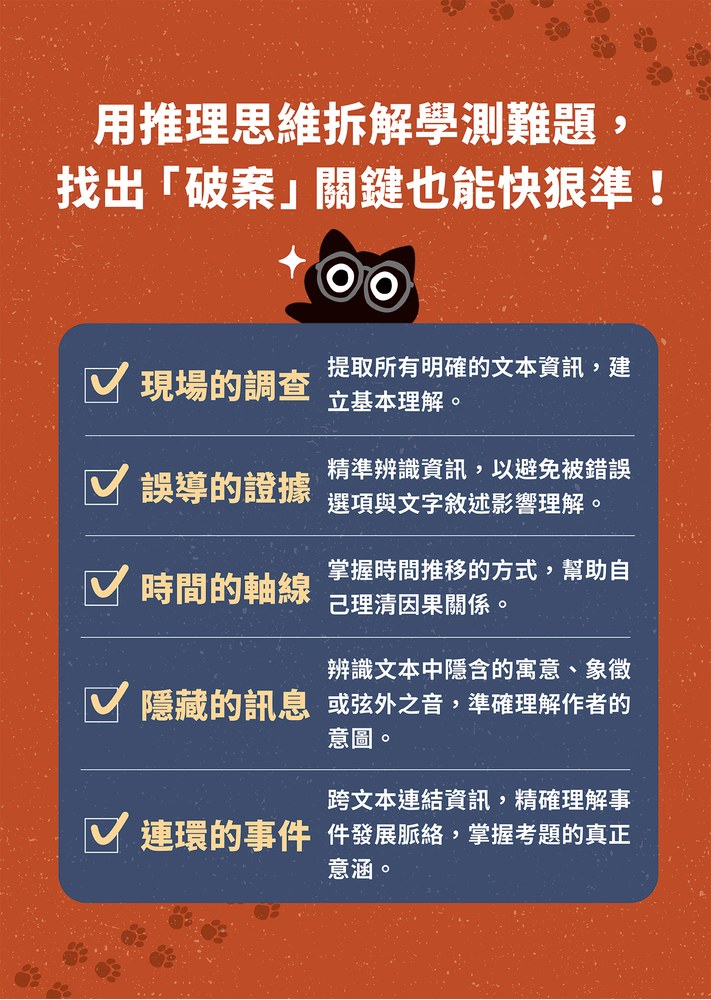

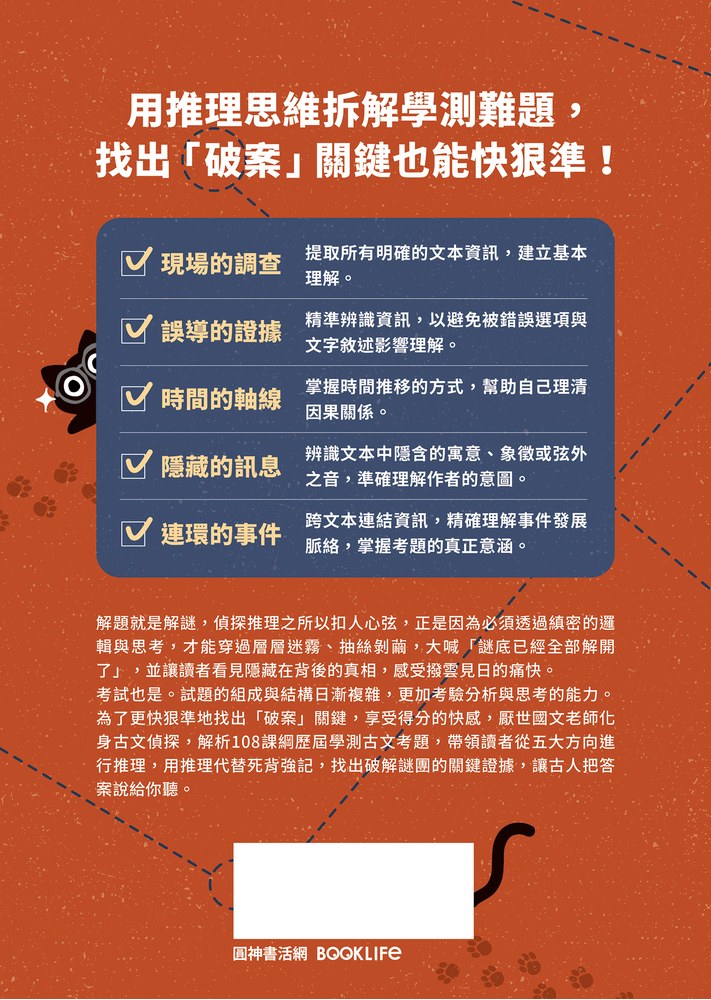

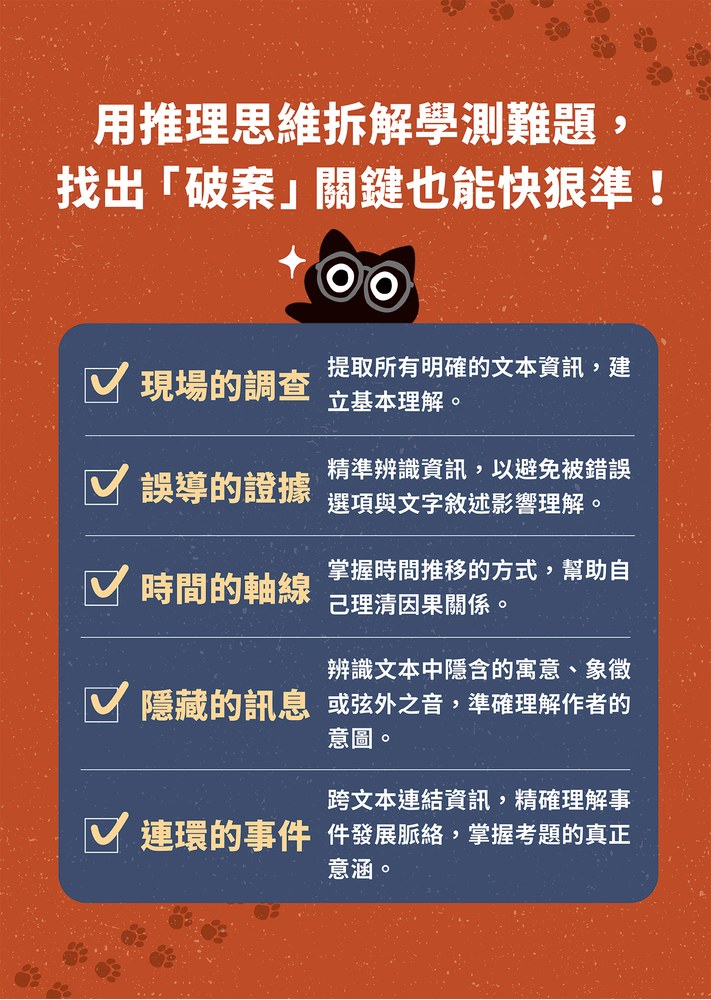

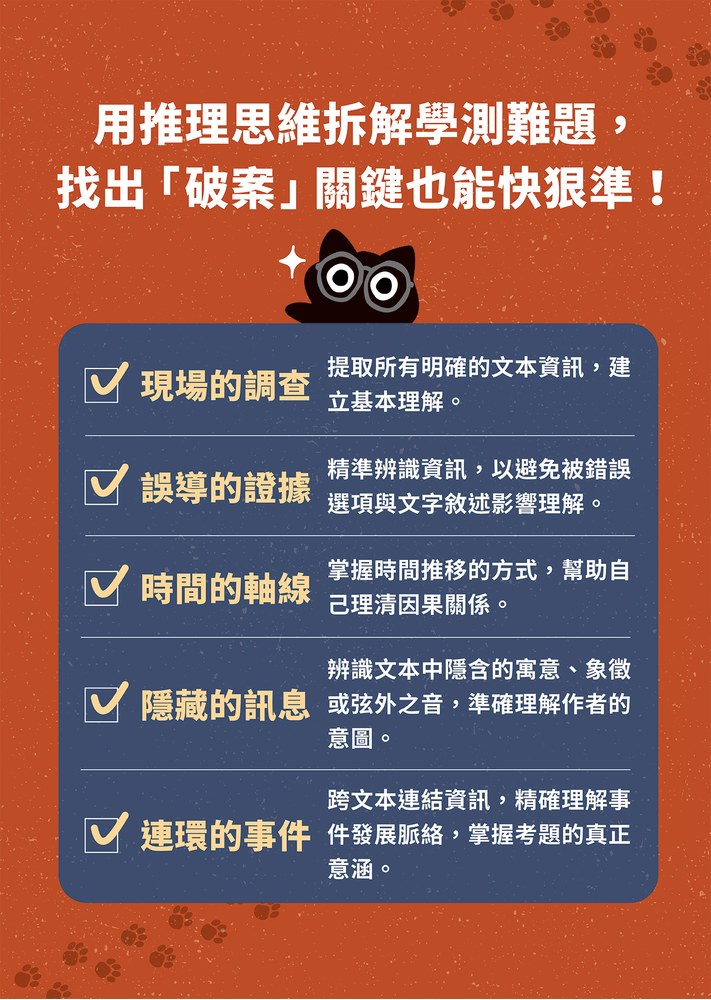

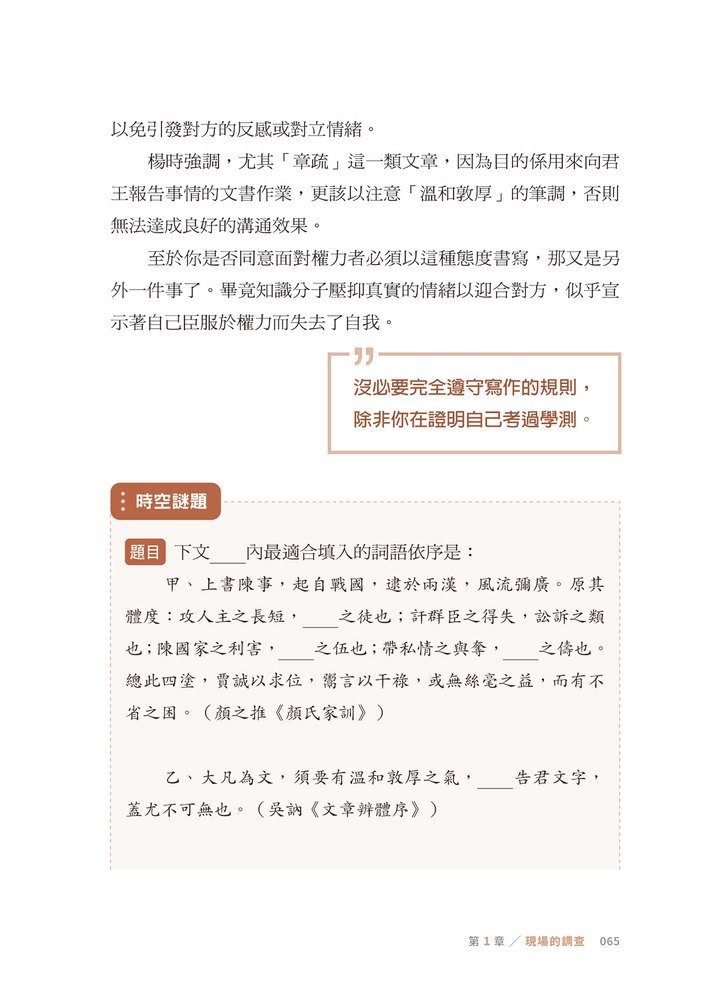

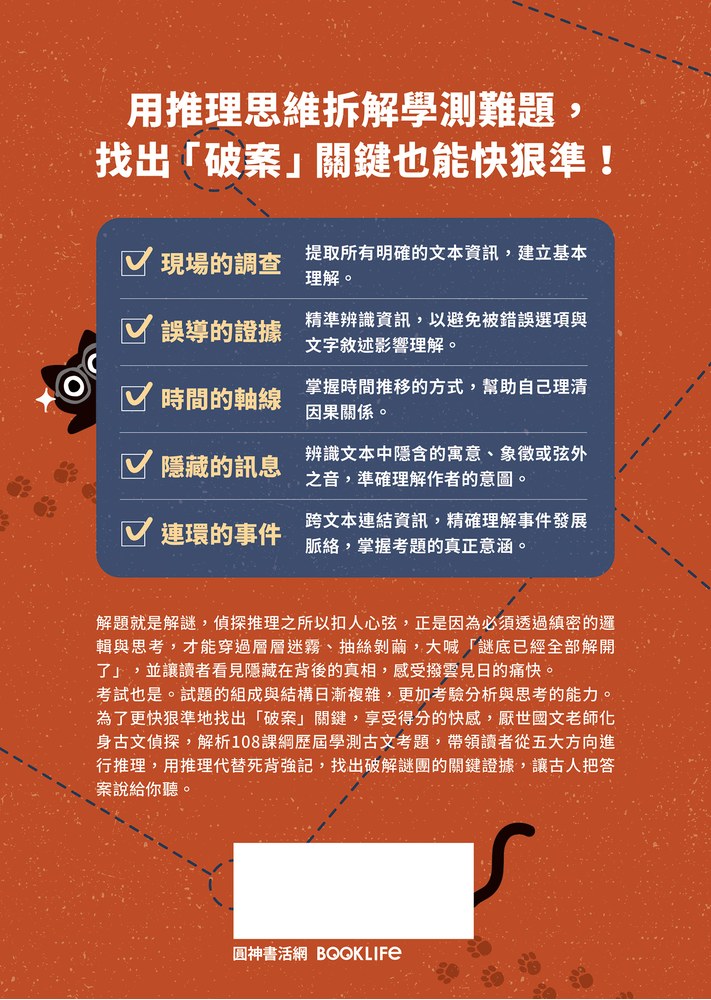

◎現場的調查→提取所有明確的文本資訊,建立基本理解。

◎誤導的證據→精準辨識資訊,以避免被錯誤選項與文字敘述影響理解。

◎時間的軸線→掌握時間推移的方式,幫助自己理清因果關係。

◎隱藏的訊息→辨識文本中隱含的寓意、象徵或弦外之音,準確理解作者的意圖。

◎連環的事件→跨文本連結資訊,精確理解事件發展脈絡,掌握考題的真正意涵。

解題就是解謎,偵探推理之所以扣人心弦,正是因為必須透過縝密的邏輯與思考,才能穿過層層迷霧、抽絲剝繭,大喊「謎底已經全部解開了」,並讓讀者看見隱藏在背後的真相,感受撥雲見日的痛快。

考試也是。試題的組成與結構日漸複雜,更加考驗分析與思考的能力。為了更快狠準地找出「破案」關鍵,享受得分的快感,厭世國文老師化身古文偵探,解析108課綱歷屆學測古文考題,帶領讀者從五大方向進行推理,用推理代替死背強記,找出破解謎團的關鍵證據,讓古人把答案說給你聽。

【各界推薦】

十分神技!教學現場一致好評推薦!

以偵探之心讀懂古人,也讀懂自己!

詹佳鑫/《學霸作文》作者、新竹高中國文科教師

羊咩老師/南山高中國文科教師、作家

宋怡慧/新北市立丹鳳高中圖書館主任

陳怡嘉/《自律學習力》作者、教師、講師

洪滿山/高雄市立楠梓高中國文科教師

劉姿吟/國立臺南女中國文科教師

詹筌亦/內湖高中國文科教師

林佳樺/作家

蔡宛穎/高雄中學國文科教師

張文承/新北市立丹鳳高級中學語文實驗班導師

沈政傑/雲林縣立麥寮高中國文科教師

謝文靜/花蓮女中圖書館主任

林雅鈴/板橋高中國文科教師

王瑞宏/中和高中國文科教師

王尹伶/高雄市立福誠高中國文科教師

黃卉妤/新竹女中國文科教師

陳禹齊/臺南一中教師、《陪練國寫》主編

《厭世古文偵探》以推理之名,喚醒沉睡的星辰,讓久遠的語句在年輕心靈重新發光。厭世國文老師拿起放大鏡,帶領讀者穿越時空,將看似晦澀的古文連成一座浩瀚星系,並貼心提醒你考場的黑洞與漩渦。本書筆調輕快,感思璀璨,邀請你我以偵探之心,讀懂古人,也讀懂自己。──詹佳鑫,《學霸作文》作者、新竹高中國文科教師

當前學生遭遇古文考題時,常有「十題九錯,耗費八分七秒;六成把握,硬猜五選四項,尚且又三心二意,一等冒險」的窘境;讀完本書,你將能體悟「一探二案共三線索,拆解四書五經六義,竟解七八九重謎局,十分神技!」

穿越古文迷霧,破解卷中謎團,厭世國文老師化身冷面偵探,邀你用邏輯解碼古典之美。這不是死背,而是邂逅文字祕密、品味人性悲喜的別樣旅程;每個案情皆藏著古人低語,帶你解構試題陷阱,走出世俗枷鎖,品味古文智慧,享受破解之樂。

──洪滿山,楠梓高中國文科教師

古文不再是天書,而是待解的謎題!本書以推理式閱讀法的五大策略,拆解近年考題,教你如何從線索中找答案,翻越古文這堵高牆,成為學測搶分的神隊友。

──羊咩老師,南山高中國文科教師、作家

喜歡實境解謎或密室逃脫的學生,最適合擔任古文偵探,隨著厭世國文老師的步伐,一步步拆解謎面,找出證據,解出古文閱讀的謎底!教學現場的老師,則可使用書裡偵探辦案的步驟,帶領學生分層理解、學習遷移,古文閱讀將不再是難事。

──劉姿吟,國立臺南女中國文科教師

當我們迷失在學測國文迷宮的十字路,唯一看透真相的是外表看似帥哥,智慧卻過於常人的古文偵探!讓我們一起跟著厭世國文老師的步伐,重回文本現場細心調查,找到隱藏在文字謎題背後的真相!

──詹筌亦,內湖高中國文科教師

以前我認為古文懂不懂和自身的語文底子有關,此書讓我驚覺誤人子弟多年。書中用諸多文例證明古文閱讀如同偵探辦案,先大致了解案情、釐清時間線,接著揪出疑點,找出被隱藏的真相。即使是古文,也需要「現場調查」,對文本做初步的認識,接著辨析古文某些字詞容易引起的誤會,接下來關注文本的敘事順序與邏輯,找出埋藏在語句背後的真意。深深覺得厭世國文老師有如美國影集《CSI犯罪現場》中的刑事鑑定人員,能運用各種鑑識證據如DNA、指紋鑑定等來破案。

──林佳樺,作家

學測國文持續進化,但真相永遠只有一個,《厭世古文偵探》能帶領讀者抽絲剝繭,透過思辨勘破迷霧,重新理解隱藏在考題之下的價值觀。

──張文承,新北市立丹鳳高級中學語文實驗班導師

從會考到學測,古文試題往往是學生感到艱澀的題型。但更深層的危機是我們常將古文簡化為成績測驗,忽略了與作者對話的機會。所以我很慶幸自己能隨著厭世國文老師的腳步,重新探究作者的寫作目的,思考前人的生命經驗。

──沈政傑,雲林縣立麥寮高中教師

即使國文學科的重要性難以輕易證明,在學測自然科考題超過一萬字的年代,閱讀素養與答題技巧仍不可或缺。本書提供的解題心法,除了兼顧推理趣味、文學引導,也包含掌握時間標誌等實際作法,讓學生與喜愛解謎的人,都能享受抽絲剝繭的成就感。

──林雅鈴,板橋高中國文科教師

作者以學測古文考題為本,在書中提供系統性的閱讀策略及解題示範。閱讀本書,不僅使師生在「教、學」中能按圖索驥,就此撥開考題迷霧、避開選項陷阱。甚且,普羅大眾閱讀本書,亦可從中汲取古人面對生活難題的智慧,為自己生活的意義、生命的價值,尋得一個解釋與安慰。故強力推薦此一佳作。

──王尹伶,高雄市立福誠高中國文科教師

做為一名高中教師以及曾經的考生,看到題本上的內容以一種鮮活有趣的方式呈現,並補足作品的背景細節。除了油然而生的尊敬外,更是期待能與學生分享,開啟他們對文言文不同的想像、補足有限課堂中未能道盡的知識。

──黃卉妤,新竹女中國文科教師

思考淺碟化、資訊去脈絡化的網路世界裡,這本書真切地以偵探視角,帶我們爬梳文本、綜理脈絡、挖掘核心、深度思辨。名為厭世,實則是對經典文學最熱切、最入世的叩問。是教科書、應考寶典、生存指南、更是現代人手邊床頭的必備乾糧。

──陳禹齊,臺南一中教師、《陪練國寫》主編

本書可謂新版搶救古文高效指南!作者從大考古文入手,整理出一套「可自學、超實用」的解題思路。內容分為「作者詮釋」、「古文題目」與「題目解析」,引導讀者逐步建構古文理解架構。特別推薦給想加強古文理解能力的你:先閱題、看解析、再回讀詮釋,你會發現:古文,其實有跡可循!

──蔡宛穎,高雄中學國文科教師

「唯一看透真相的是……」

隨著動漫角色抽絲剝繭,想像自己是無比聰明洞察一切的偵探;圖書館那本最新上架的推理小說,預約再預約,輾轉於學生間;偵探系列,始終是大人小孩心頭好。調查、證據、真相浮現,如果必得面臨的學測考題是接連不斷的破案過程,喜歡推理的你,是否能尋得蛛絲馬跡、找出正解?

厭世國文老師這次化身偵探,從一篇篇古文謎團中尋找線索,小心誤導、解讀隱藏訊息、找到關鍵,層層拆解。原來看透真相不只有那位打領結的七歲小孩,讀完《厭世古文偵探》,我們也能衝破大考中心設下的古文迷霧,重新認識古文的可愛(不可愛嗎?看得懂又能得高分耶)。

──謝文靜,花蓮女中圖書館主任

【作者簡介】厭世國文老師

飛逝的秒針,不停流動的水星。

唯一在教室最常保持清醒,是一個外表看似中年(事實上也是中年),

厭世情緒過於常人的國文教師。

每一道題目,都是精心布局的現場;

每一篇古文,都是時間留下的證據──

考題即謎題,解題要推理。

在《厭世廢文觀止》、《厭世國文教室》、《厭世讀論語》、《厭世說新語》等書中可找到關於此名中年男子的線索。

得獎紀錄

博客來文學小說Top2

規格

ISBN:9789861374826

EISBN:9789861374802

336頁,25開,中翻,平裝,書衣,套色

目錄

各界推薦

作者序 推理總在學測後

第1章 現場的調查

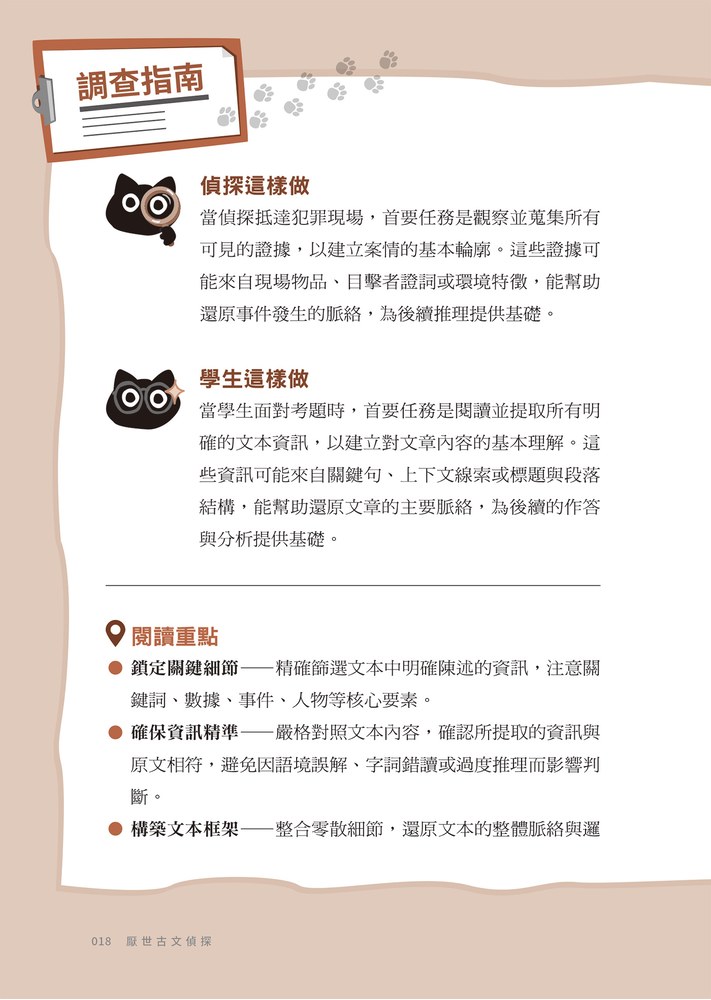

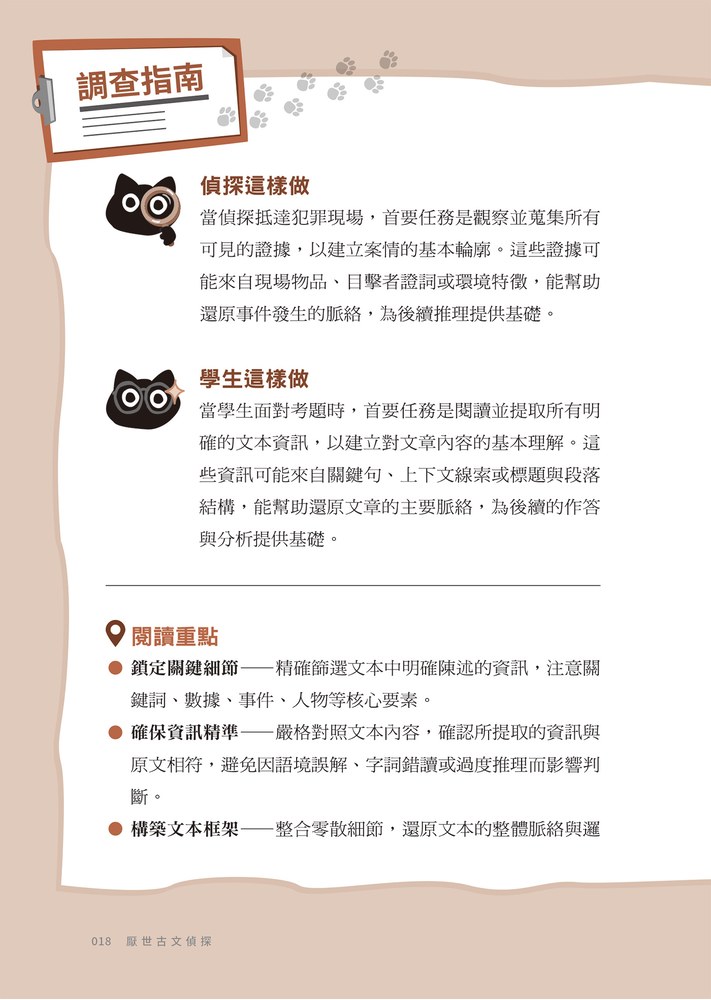

調查指南

得到自由的方法

禮是限制,還是保護?

信任的標準:該看內心,還是看行為?

咀嚼歷史的味道

真正的犯罪剋星

人生是一場大夢

監獄裡的幽默感

學習永遠沒有盡頭

鬼在哪裡?

話該怎麼說,才有用?

創作的真實

你得知道該往哪裡走

視角越廣,處理越好

第2章 誤導的證據

調查指南

誰是笨蛋?

居家的美學與創意

天上的星星會說話

無情的莊子

固定的形,浮動的理

你為了什麼開始寫作?

背得快,不代表學得好

旅遊的品味與品質

鯨魚、鱷魚,還有命運;風暴、英雄,還有傳說

生存的困難

不哭,不哭,眼淚是認輸

錢很重要,但別讓它決定一切

遠離那些會殺死你的東西

第3章 時間的軸線

調查指南

命運與選擇

誰是怪物?誰是英雄?

背叛者的憐憫

古代的司法與社會正義

人才不會消失,只是換個地方發光

不管多有理想,你都得待在現實裡

抓小偷

做一個島嶼的守護者

詩歌,終究是寫給懂它的人看的

人才難覓,還是難用?

霸王的悲劇

討好有時只是自找苦吃

歷史的真實與修飾

第4章 隱藏的訊息

調查指南

信任的界線

小心你以為的朋友

在悲劇裡發現希望

金錢讓你認識自己

我還是我,無論過了多久

吃出人生的道理

三百年來最後一位女詞人

會說話的鸚鵡

不敢說的字

我知道你在想什麼,好險我反應快

第5章 連環的事件

調查指南

來一碗粥吧

「喇加多」在這裡

有病就要看醫生

錯了沒關係,改變才是關鍵

過去的智慧照亮前行的路

一起去壯遊

知識的局限與潛力

當你有好奇心,學習就開始了

好人難做,別忘了你的心

知道自己畏懼什麼,才能知道該如何勇敢

序

〈作者序 推理總在學測後〉

「為什麼要考試?」

學生經常懷抱著這樣的疑問。他們覺得考試是一種巨大的壓力,不但扭曲、擠碎,甚至限制了意志與行動的自由。某種程度上,考試將原本連續而有機的學習歷程,切割成一塊塊可被分類、排序、貼上標籤的片段,彷彿把人變成一份可以量化、比對的「資料」。從國小、國中、高中,甚至未來的大學階段皆是如此,但這些疑問從未被好好解釋。又或者,任何解釋都無法真正安撫他們心中的不安與懷疑。

尤其在國文科的考試中,疑問顯得更加複雜。

面對強調「閱讀素養」的時代,我們原本期待學生能增進理解、詮釋與評析文本的能力,並將其應用於生活。但是,當這些能力被濃縮成選擇題與標準答案時,我們似乎在以固定的尺規,去測量一種本應開放、流動且具多元詮釋性的能力。

很遺憾,閱讀素養最終演變為「閱讀競技」。原本期待學生學習如何思考與理解,卻逐漸變成學習如何贏得比賽,他們努力追求成為考場上的勝利者,而非快樂的學習者。

換句話說,學科能力測驗(簡稱學測)就是高中生的競技場。它不僅用來「測驗考生是否具備進入大學的基本能力」,更是「大學校系初步篩選學生的門檻」。學生在國文科裡學習的,不再是出於好奇或興趣的閱讀,甚至也不是為了暫時逃離現實的片刻安慰,似乎只想要知道如何在文章中迅速找出關鍵詞、比對選項、確認主旨──為了正確解題而設計的閱讀技巧。

或者用比較精確的說法,國文考試的意義不再能呈現預設的理想,它已經碎裂成更冰冷現實的分數。古文就更別提了,對於大多數的學生來說,這是語言、記憶,還有時間的隔閡,一旦放在學測(或其他考試)裡,彷彿變成了成績單上的一顆絆腳石。

因此,我開始整理學測考題中(課文以外)出現的古文。一方面,希望在「古文十五篇」之外,讓大家接觸更多不同的文本;另一方面,也期待那些曾經印在考卷上的文字,不再帶來壓迫感,能夠被緩慢地、跳躍地、重複地,甚至毫無目的地閱讀。如此一來,或許我們能重新喜愛那些陳舊而陌生的語句,與它們建立新的連結。

當然,學測的每一道選擇題背後,都隱藏著某種「文化標準」。哪些作家值得被記住、哪些文章可以被視為佳作、哪些情感應該被欣賞,而哪些主題則被默默排除。在這樣的選擇與汰除中,不僅考驗了閱讀能力,同時形塑了我們對漢字文化該如何被理解的價值觀。

在《厭世古文偵探》中,我嘗試以「偵探辦案」的元素作為包裝,解析那些出現在學測的古文考題:

「現場的調查」對應於初讀文本時的整體觀察,從人、事、時、地、物著手,建立對文本情境的基本認識;「誤導的證據」則是對字詞意義的辨析,特別是古今語義/觀念落差所造成的理解偏差;「時間的軸線」關注文本的敘事順序與邏輯結構,協助釐清段落之間的關聯;「隱藏的訊息」是作者埋藏於語句之中的深層意圖;而「連環的事件」,則指多篇文章之間的對讀與延伸思考。

上述五項策略構成本書解析學測古文考題的方法,我沒有為了讓學生得高分才做這些的想法(考得好當然也不錯),單純希望一起破解以古文為材料製作而成的謎題。

解析中提及語詞的解釋,皆參考教育部的《國語辭典簡編本》和《重編國語辭典修訂本》,希望能夠提供一致且明確的參考依據。此外,考題所引之古文原文,部分字形可能與現代通行漢字有所不同,乃依據大考中心公布之試卷為準,屬古今字形或版本差異,並非錯字。

最後,學測考題中出現的古文,我試著做出分析與解讀,只是這裡不會有逐字的文字翻譯。翻譯固然必要,卻只是抵達理解的起點,而非終點──讓這些即將死去,或已被宣判死去的文字,再次擁有溫度與脈搏。 是的,在閱讀文章與解開考題的過程中,或許有機會練習成為一個願意理解他人、也願意思考自己的大人。