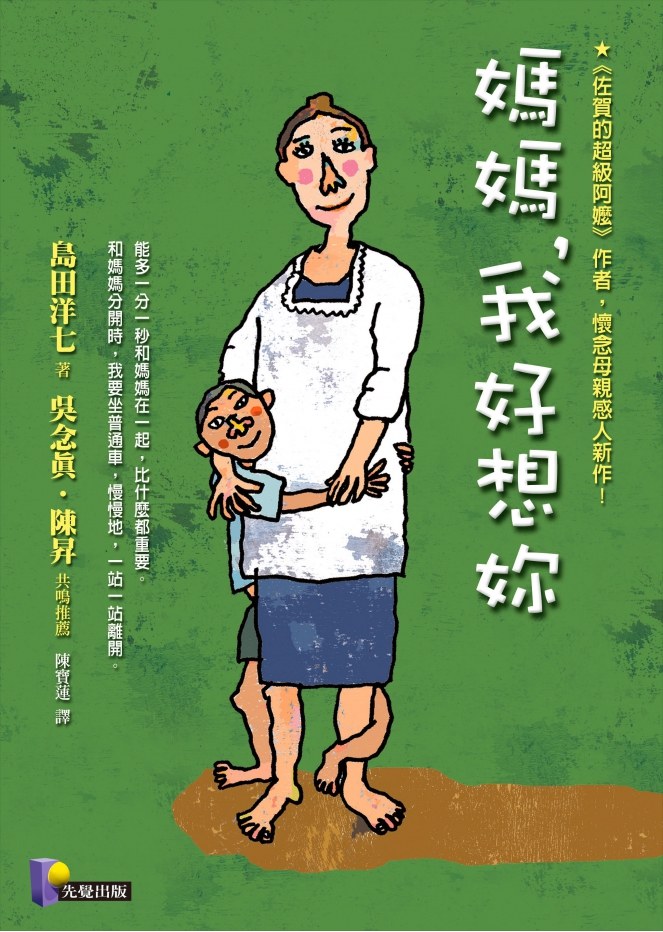

媽媽,我好想妳

內容簡介

★《佐賀的超級阿嬤》作者島田洋七懷念母親感人新作!

「能多一分一秒和媽媽在一起,比什麼都重要。

和媽媽分開時,我要坐普通車,慢慢地,一站一站離開。」

在佐賀阿嬤家的日子,小昭廣最最企盼的,就是暑假。因為可以回到遠在廣島的媽媽身邊。

延續佐賀家的「超級」血統,媽媽也是個厲害角色,溫柔美麗,一身歌舞絕活,還是個事業女強人!從居酒屋的媽媽桑,到廣島燒連鎖店老闆、爆紅節目主持人……島田洋七用最真摯的筆觸,記錄媽媽的精采故事,也寫下對媽媽的想念。

結業典禮那天,我的心早就飛到廣島的母親身邊了。

一到家,心疼我的外婆立刻送我到火車站。

她的大嗓門響徹車站大廳:「給我一張到廣島的特快車票。」

我知道家裡窮,對外婆說:「阿嬤,特快車太貴,普通車就好啦。」

可是外婆根本不聽,還跟我說:「一年就去這麼一次,

哪怕是早到三、五分鐘、一分鐘也好,當然要坐特快車!」

喀噠喀噠、喀噠喀噠,火車奔馳。

喀噠喀噠、喀噠喀噠,接近母親。

想到這裡,我漸漸淚眼模糊。

送到佐賀寄養的「愛哭鬼昭廣」想念媽媽的時候……

一年之中,只有暑假的四十天能留在母親身邊。

我想見母親想得受不了。

看到別的孩子身邊都有母親,我也羨慕得不得了。

大夥兒在神社院子裡玩到天黑時,

「吉雄,吃飯啦,快回家!」

「阿宏,吃飯啦,回家吧!」

朋友一個個被母親叫回家去。我總是留到最後。

有一天,我感到特別寂寞。回家對外婆說:

「阿嬤,妳來神社叫我,『昭廣,吃飯啦,快點回來。』」

「你不是已經回家了嗎?說什麼傻話。」

「沒關係,我再回神社去,妳一定要來哦。」

我興沖沖地跑回神社。

天完全黑了,神社院子裡沒有半個人影。

雖然不是母親,但有人來叫我回去。光是這樣,就感到很幸福。

不久,看見外婆按照約定,走上神社的階梯。

「昭廣!」

外婆在叫我。

我不覺露出笑容,沒想到外婆接下來的話是:

「快點回家,今天沒飯吃喔!」

爆笑的感覺甚於感傷,心中的寂寞早就飛散一空。

作者介紹

島田洋七 SHIMADA YOUSHICHI

1950年生於廣島縣,本名德永昭廣。1949年鐵齒的父親在美軍投下原子彈之後,隻身「回廣島看看」,而自投輻射污染羅網,讓昭廣成為一出生就沒有父親的遺腹子。

在艱苦的戰後,母親無力扶養昭廣與哥哥兩兄弟,因此囑託阿姨將他帶到南方佐賀的外婆家寄養,而開始了昭廣與神奇外婆祖孫相依為命的八年溫馨時光。

昭廣成年後拜入日本相聲(漫才)大師島田洋之助門下,改名「島田洋七」,與師弟島田洋八組成相聲二人組「B&B」,大膽地以大阪腔闖入東京的相聲表演界,在NHK的相聲大賽獲得最優秀新人賞。八○年代「B&B」在日本掀起相聲熱潮,雖曾一度解散,但現在仍活躍於電視和舞臺上。

島田洋七將童年時在佐賀與外婆相依為命的故事寫成《佐賀的超級阿嬤》,在2003年夏天接受日本最受歡迎的談話性節目「徹子的房間」主持人黑柳徹子專訪,真摯感人的內容掀起話題。作者並以「一人一萬日圓」的方式,向社會大眾募集到一億日圓的改編電影拍片資金,在2006年春天於日本上映,秋天於台灣上映,皆廣獲迴響,由日本富士電視改編的電視劇更一舉拿下19.2%的超高收視率。「佐賀阿嬤」系列作品迄今在日本熱銷超過500萬本,在台灣亦已突破80萬本,為2006年全台暢銷冠軍書。

作者官方網站:www.gabai-youchan.com

作者個人部落格:http://gabai.exblog.jp/

譯者簡介 / 陳寶蓮

輔大日文系、文化大學日本研究所畢。曾任中國時報日文編譯、東吳大學日文系講師。譯有《編輯力》《14歲開始的哲學》《百年愚行》《想做的事就去做》《佐賀的超級阿嬤》《佐賀阿嬤 笑著活下去》《佐賀阿嬤的幸福旅行箱》(先覺出版)。

得獎紀錄

★新聞局第30次中小學生優良課外讀物推介

規格

ISBN:9789861340982

頁數:208,中西翻:1,開本:1,裝訂:3,isbn:9789861340982

各界推薦

這是島田洋七在台灣出版的第四本書。

這回佐賀的阿嬤讓位,敘述的對象是在前三本書裡不時出現的媽媽。

其實島田洋七會寫媽媽,似乎是意料中的事。

記得在第一本書裡,看到他媽媽用送阿姨回佐賀的理由,把小昭廣帶到火車站,然後趁火車開始移動的一剎那把他推進車廂的那一幕時,竟然一陣鼻酸,不忍卒讀──儘管這傢伙用的是那麼輕鬆,甚至還有點搞笑的語氣。

會有那樣激烈的情緒起伏,不否認和自己習慣的影像思考有關。島田短短的敘述,或許是經驗和職業本能的發酵,在我腦袋裡快速地結構成十幾分鐘甚至更長的畫面:

我想到的第一幕是,離別的前一個晚上,在戰後的廣島,某間違章建築中低矮狹窄的臥室裡,媽媽會不會一邊折疊著小昭廣的衣服,一邊跟她的妹妹交代著什麼?

(我想起十六歲離家到台北工作的前一晚,媽媽一邊把我的衣服裝進包袱中,一邊說:這一件比較新,平常工作的時候不要穿,等要出去或要回家的時候才穿……頭家罵你的時候就當作是爸媽罵你,不要生氣、不要回嘴……)

會不會忽然停下手,看著昭廣的睡臉,無奈且自責地忍不住掉淚?

(媽媽說:你太瘦了……去台北至少吃得比家裡好一點……說不定別人還幫我們把你養高養胖……)

會不會怕驚醒孩子,所以得背過身去蒙住哭聲?

(我彷彿還聽得見媽媽透過手掌的遮掩而斷續傳出的嗚咽!)

當天,在前往火車站的路上,媽媽要用什麼樣的表情隱瞞自己的情緒?

會不會買個什麼零食給孩子,當作一種補償?

(離走前,媽媽從牆上藥商寄賣的藥包裡拿出一盒仁丹,說:上火車的時候含幾粒吧……)

當火車汽笛響起,多少話逼在嘴邊,卻又必須強嚥忍住……媽媽得壓抑什麼程度的悲傷?

(媽媽沒有陪我去火車站,甚至沒有出門再看我一眼,她躲進廚房,我聽到她用力刷鍋子的聲音。)

火車離站的當下,車窗裡掙扎的孩子驚慌、不解的表情,對她來說又是怎樣的折磨?

月台上,她會站多久?哭多久?或是一咬牙、轉身就走?

那天晚上,在居酒屋裡,她會用什麼神情面對她的顧客?是強顏歡笑,抑或放肆地豪飲、高歌宣洩?

請別忘記,她是戰後一無所有的歲月裡一個年輕的寡婦,每天要面對的,除了無盡的掛念之外,還有生存的壓力,以及喧囂過後枕邊無人的孤寂。

這樣的背景,這樣的母親……當時閃過腦袋的想法是:島田不寫的話,將是極大的遺憾。

當然,我也清楚自己為什麼會有這種想法。

「不寫是遺憾」的感嘆,其實是在遮掩自己內心深處的某種愧歉。

因為和島田、和許多人一樣,我也有一個有故事的母親,然而在她過世之後直到今天,我卻始終無法或無力用文字、影像去表達對她的感激、愧疚和思念。或者與人分享她曾經寂寞、動盪、操勞、憂煩,甚至在生命末期還得飽受心理與肉體雙重劇痛所折磨的一生。

越親近越難剝離,越親近越難冷靜客觀……我總是這樣說服自己。

而島田卻真的寫了,寫母親。

並且一如之前所有的作品,用的是最簡單的詞彙,用的是輕鬆自在、甚至有點搞笑的語氣,卻讓人不時不自覺地放下書來,因為某些曾經刻意封存的記憶,竟然就被他給輕易地敲開。

島田小學二年級的時候,被送到佐賀和阿嬤相依為命,十五歲上高中時才回到廣島和母親一起生活。這八年中,母親每個月多少會寄一些錢給阿嬤補貼。沒想到島田離開佐賀的時候,阿嬤竟然要他帶十四萬圓給媽媽,那是這八年來阿嬤替媽媽省下來的錢。

當媽媽看到這筆錢的時候,島田寫道:母親向佐賀的方向一拜之後,放聲大哭。然後用像是憤怒的顫抖聲音喊道:「媽,為什麼要這樣?妳就是去買一套和服穿也好啊!」

讀這一段的時候,我正在高鐵南下的車上。剎那間,周遭的一切彷彿無聲地消失,我只記得告訴自己說:低下頭來,掩住嘴巴,千萬不要讓旁人看到完全失態的自己,不能讓他們聽到自己可能嚎哭的聲音。

我想到的是我的母親,想到她曾經相似的、因為憤怒而顫抖的聲音。

母親第一次這樣的哭喊,是因為外公。

外公是招贅的,和岳父的關係一直不好。外婆過世之後,外公帶著小女兒離開岳家,把母親留下,那年她才六歲。

一直到十六歲出嫁之前,她都像孤兒一般,在貢寮的深山和家裡的阿公及小阿姨相依為命。對於自己父親的無情,母親偶爾會叼念,但總覺她是以這樣的叼念,舒緩對遠在宜蘭的父親的掛念。

晚年的外公有明顯的精神異常症狀。夜晚不是無法入眠,就是在夢境中和許多他想像中或幻覺裡的仇家吵架,甚至還會突然起床找菜刀棍棒,和無形的對象拚戰。

有一天,他突然跑來我們瑞芳的家,說想住幾天,理由是,也許這樣就可以避開那些鬼魅的糾纏。

那天晚上,他讓我們經歷了一場恐怖的經驗。

他先是在夢中大吵大鬧,然後忽然衝出臥室,兩眼露出既恐懼又凶狠的目光,隨手抓起餐桌旁的圓木凳,一邊咒罵,一邊用力揮舞。我們全家幾乎無法靠近,更無力攔阻。母親跪在地上懇求許久之後,外公或許也累了,最後才像從惡夢中醒來一般,無力地放下凳子。

或許知道自己給我們帶來不安和恐懼吧,他竟然收拾起才打開的行李,說要搭頭班火車回宜蘭,而且堅持立刻要去車站等車。

記得母親從車站回來的時候天才剛亮,全家都已回房間補眠,我則在客廳靜靜地抽菸。

一臉蒼白而且疲憊不堪的母親進門之後,坐在我旁邊一句話也沒說。然後我聽到她呼吸的聲音忽然越來越重、越來越急促,最後,她站起來走向供桌,用力地跪趴下去,膝蓋和額頭碰地的聲音大得嚇人。

她就是以那種憤怒而顫抖的聲音喊道:阿公,阿母,你們做神了怎麼還看不開?我求你們放阿爸一條生路好不好?

第二次是為了弟弟。

二○○二年,母親直腸癌手術後的第二年,弟弟自殺。

當天我要所有人趕回家守護還在化療階段的母親,我到山上現場把所有事情都處理完畢,遺體也送進殯儀館之後,才回去瑞芳家裡。

他們說母親哭累了,正在睡覺。

我進房間看她的時候,她好像醒來了,招手要我坐在床邊。

她低聲地問:都弄好了嗎?我說:好了。

有招呼他回家嗎? 有。

有答應跟你回來嗎? 有。

樣子……沒有很難看吧? 還好。

我聽到她呼吸的聲音越來越重、急促了起來。

然後,她忽然放開原本握著我的手,用力地搥打著自己的胸口,憤怒而顫抖地吼叫著:你是生來要磨我的是否?是要把我的心肝磨到爛,才會甘願是否?

我不知道翻開這一頁之後,一直到讀完島田所寫的後記的整個過程中,你是否會流淚,或者笑出聲音。我也不知道你是否會跟我一樣,幾度不自覺地放下書,陷入自己回憶的漩渦之中。

如果是,那你是幸福的,因為你一定與我和島田一樣,有一個足以讓你終生眷念的母親。

如果沒有,那你也是幸福的,因為你一定還年輕,還有一段長長的日子可以親近母親、擁抱母親。

【推薦序】

媽媽,與四十九歲的笨小孩 / 陳昇

北斗星號列車在津輕海峽徐徐吹來的風裡漫步,是跟絲綢一樣柔順平滑的旅程。

窗外美麗的景色,電影一般向車後滑去。不是旅行的旺季,車廂裡就只有我和坐在斜對角的幾個阿嬤。

列車從谷地裡穿過,下午的陽光穿透樹梢,在車廂裡、廊間、椅背上、窗沿邊,在我跟阿嬤們之間,不斷跳躍。阿嬤們打開自己帶來的便當,溫吞的吃著,間或聊起了些什麼過往的趣事,便掩著臉吃吃的笑了起來,細碎的陽光打在她們身上。

阿嬤們看起來就像是嬉跳在秋涼裡的小麋鹿一樣開心可愛。

我的阿嬤在我懂得跟她說些什麼貼心話語之前,就去了一個很遙遠的地方。

津輕海峽的北斗星號列車,一站一站的帶我離開了青春歲月與時光。

那是我去年在北海道的回憶。

用阿嬤來寫小說是不公平的。畢竟阿嬤不會捨得跟人家強要稿費。

但我非常喜歡島田洋七先生這樣說:「我要坐普通車,慢慢地,一站一站離開媽媽……」

像是在跟人強調,如果能不坐車,陪著媽媽散散步,豈不更好?

我的媽媽從今年的春天開始,就不住的給我打電話,問我今年的生日是不是要幫我過。我在電話裡帶點不耐煩,卻又好笑的心情回她:「媽!我的生日是在冬天耶……而且西洋曆算起來,今年是四十九。妳一直提醒我,不是要催我早早老去嗎?」

媽還是慢條斯理的在電話那頭說:「笨小孩,農曆是五十歲啦。而且沒有人過四十九歲生日的……」

最後總會像情人嘔氣一樣,在電話兩頭悶悶的住了嘴,不知道誰該掛誰的電話。

秋天……我不同意媽媽認為的五十歲生日就快要到了,我猜我是故意要忘掉它,還一邊嘀咕著,哪有媽媽希望自己的兒子趕快老的。甚至不願像島田洋七說的,坐上普通車告別親人。

我只是沒抓準話的隙縫,在電話裡跟我的媽媽說:「媽!我們用走的,散步去好嗎?」

一天,我在電視台演出的地方遇見一位年輕朋友,說是我的同鄉。

我問起她住村子的哪一帶。

「就是育善寺廟那邊啊!」

「這麼巧!我媽早先是那廟的誦經團團長耶,現在……好像是當教練什麼的。」我也只是偶爾回鄉,聽姑姑阿姨們提起的,心想:我娘怎麼後來也跟我一樣搞起樂團了,只是音樂派別不同。後來也沒再多問,只聽說她後來由樂團主唱升任教練,而我仍然沒什麼長進,還是當主唱混著日子。

「我知道啊!你媽媽也教跳舞。」小女生沒有說謊的樣子。

「咦?」這我就一點都不曾聽說了。原來媽媽都藏著孩子們不曾了解(不願意了解?)的法寶。媽媽都很奇特。像北斗星號列車裡竊笑著的阿嬤們,像跟長得像流氓的大導演北野武要錢存起來的媽媽,像嘮叨著提醒島田和所有的笨小孩不要喝那麼多酒的,我們的媽媽。他們都是可愛而奇特的小麋鹿。

冬天快到了,我還在躲避著媽媽規定的五十歲生日,用我四十九歲的身體和胃腸,任性的狂吃、猛吃,最近終於引發了食滯,老在夜裡聽見肚子裡彷彿有人跟我說話的咕嚕咕嚕聲。

我想,媽媽懷著我們的時候,一定很辛苦。我肚子裡的咕嚕聲,跟我說兩天話就教人快瘋掉了,而我們在媽媽的肚子裡拳打腳踢的待了九個月,媽媽還是笑咪咪的,不斷秀出她的法寶。從我們很小、到老去,永遠有秀不完的法寶。

我喜歡島田洋七說的:「我不要用特快車的速度離開媽媽……」

其實,我猜想,媽媽應該不會介意沒車坐。

「那……媽媽,我們散散步吧!」

或者,讓我們一起撒嬌的說:「如果我懷孕,我想懷一個媽媽……」

我們都應該懷一個媽媽……

.jpg)