相關專欄

講座活動

- 2026.01.17

- 2026.01.18

內容簡介

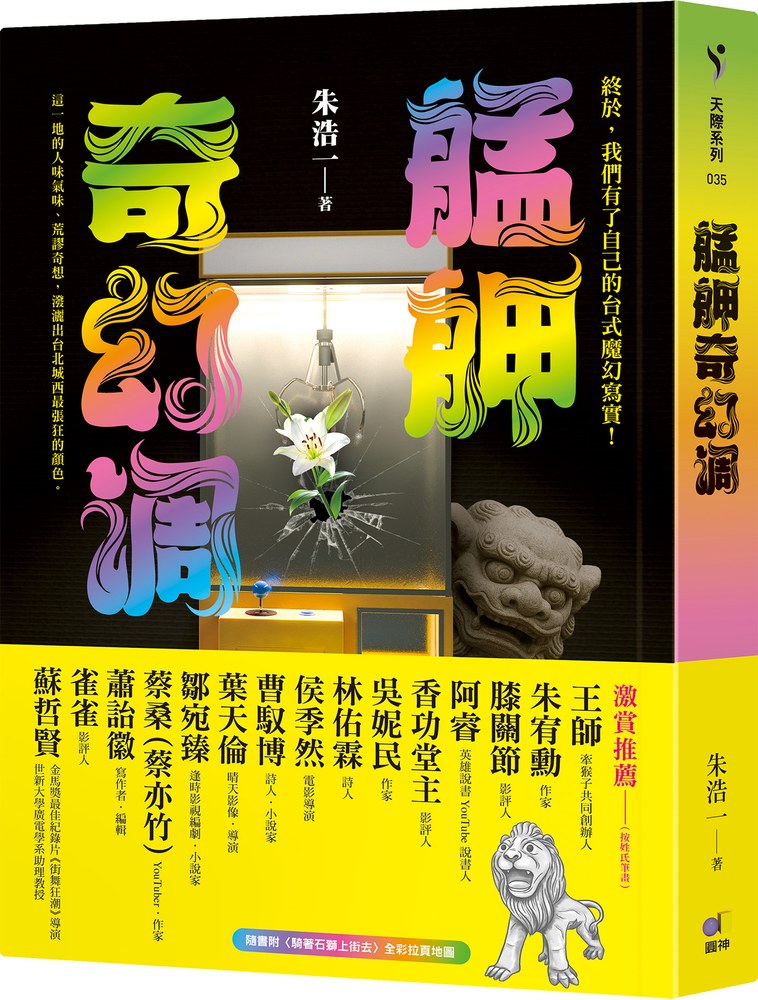

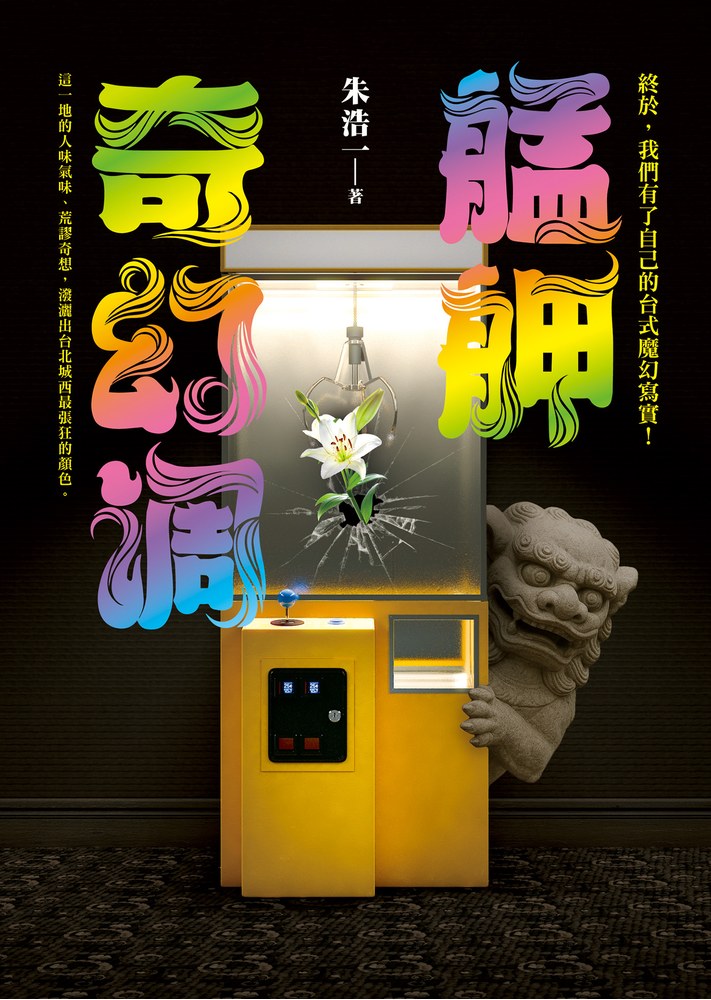

終於,我們有了自己的台式魔幻寫實!

這一地的人味氣味、荒謬奇想,潑灑出台北城西最張狂的顏色。

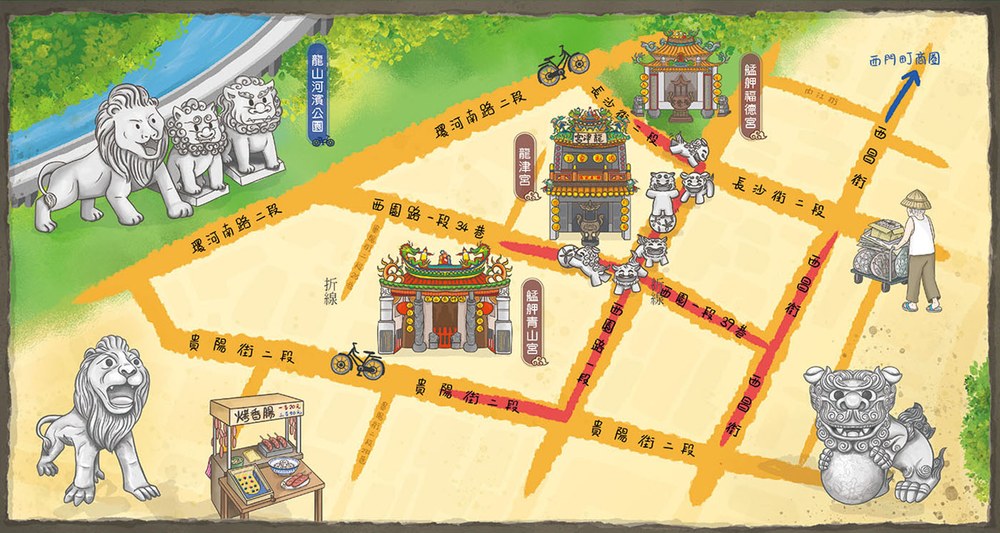

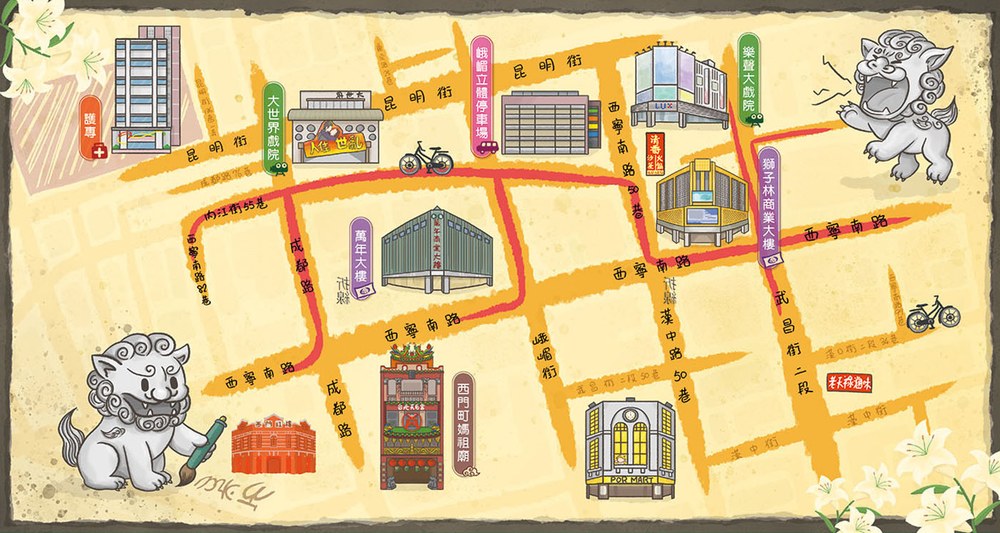

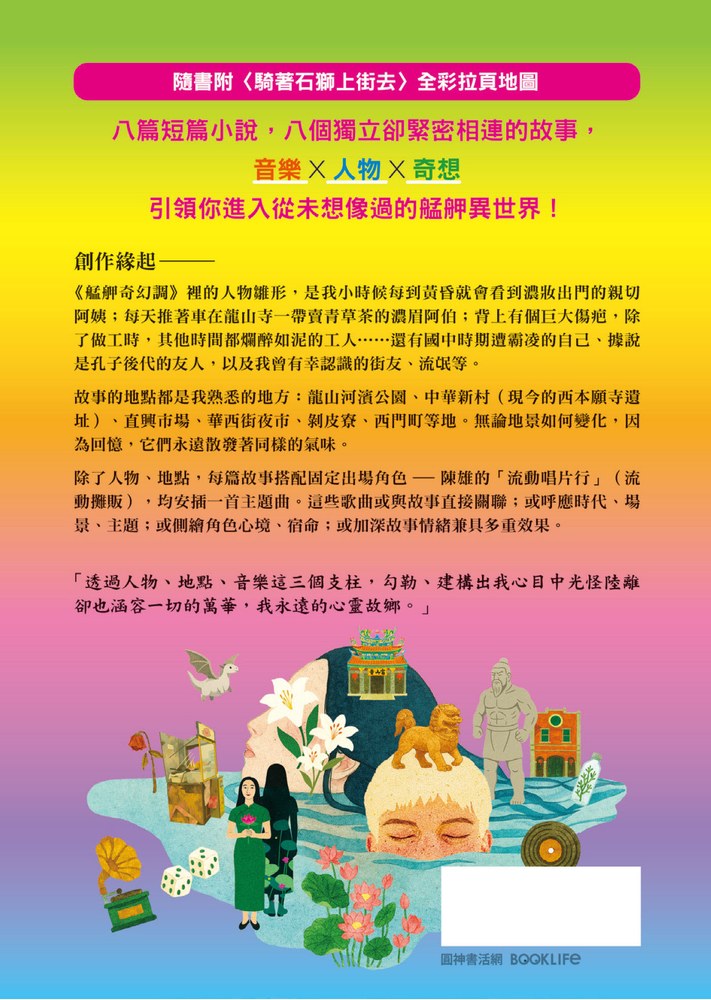

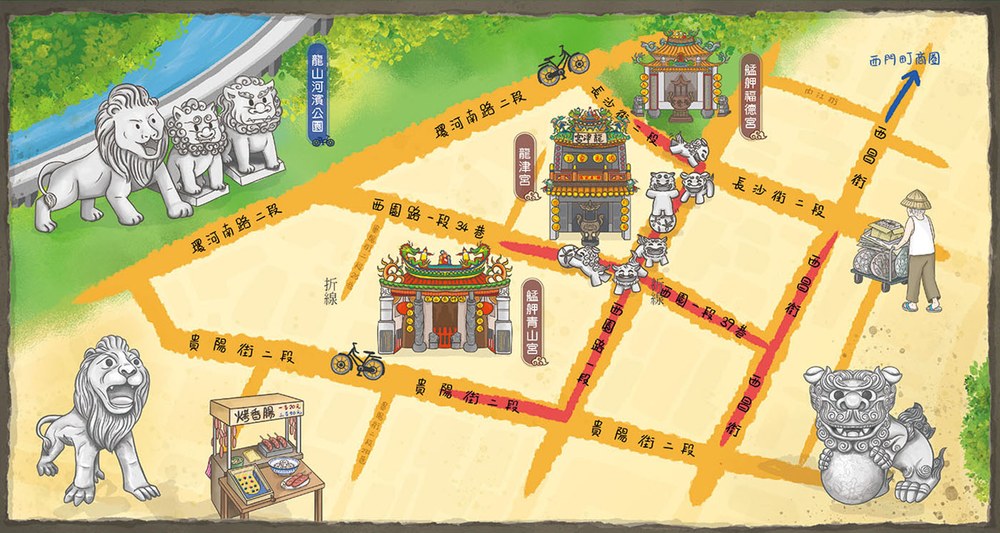

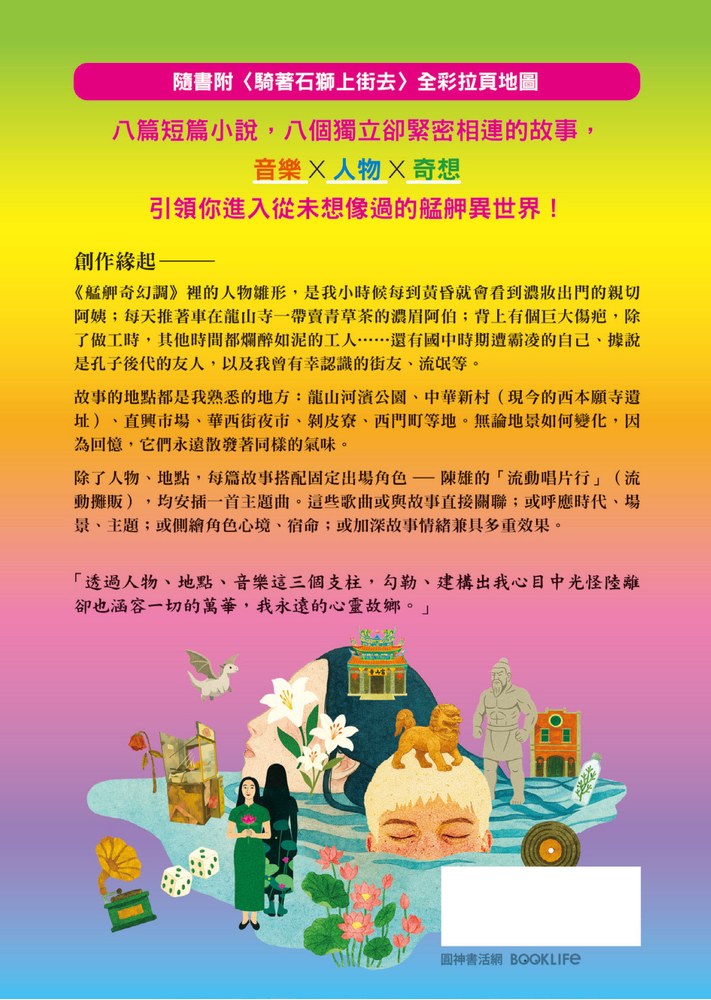

*隨書附〈騎著石獅上街去〉全彩拉頁地圖

八篇短篇小說,八個獨立卻緊密相連的故事,

音樂X人物X奇想

引領你進入從未想像過的艋舺異世界!

廟宇前的石獅群大遊行,在萬華街道「獅畫符」是什麼暗號?

身高兩米,能扛起城門的地表最強孔夫子,藏了什麼巨大祕密?

如果你的歌曲可以傳唱世界,但代價是要從人間蒸發,你願意嗎?

靠夾娃娃賺錢維生的職業夾客,能否征服來自異界的古怪娃娃機?

電玩宅在虛擬遊戲世界挑戰的最終大魔王,竟是現實中霸凌他的惡棍?

在青山王的見證下,老流氓與大壞蛋即將展開終極決戰……

【本書特色】

「透過人物、地點、音樂這三個支柱,勾勒、建構出我心目中光怪陸離卻也涵容一切的萬華,我永遠的心靈故鄉。」

創作緣起

《艋舺奇幻調》裡的人物雛形,是我小時候每到黃昏就會看到濃妝出門的親切阿姨;每天推著車在龍山寺一帶賣青草茶的濃眉阿伯;背上有個巨大傷疤,除了做工時,其他時間都爛醉如泥的工人……還有國中時期遭霸凌的自己、據說是孔子後代的友人,以及我曾有幸認識的街友、流氓等。

故事的地點都是我熟悉的地方:龍山河濱公園、中華新村(現今的西本願寺遺址)、直興市場、華西街夜市、剝皮寮、西門町等地。無論地景如何變化,因為回憶,它們永遠散發著同樣的氣味。

除了人物、地點,每篇故事搭配固定出場角色--陳雄的「流動唱片行」(流動攤販),均安插一首主題曲。這些歌曲或與故事直接關聯;或呼應時代、場景、主題;或側繪角色心境、宿命;或加深故事情緒兼具多重效果。

★激賞推薦(按姓氏筆畫排序)

王師/牽猴子共同創辦人

朱宥勳/作家

膝關節/影評人

阿睿/英雄說書YouTube說書人

香功堂主/影評人

吳妮民/作家

林佑霖/詩人

侯季然/電影導演

曹馭博/詩人・小說家

葉天倫/晴天影像・導演

鄒宛臻/逢時影視編劇・小說家

蔡桑(蔡亦竹)/YouTuber・作家

蕭詒徽/寫作者・編輯

雀雀/影評人

蘇哲賢/金馬獎最佳紀錄片《街舞狂潮》導演 ⦁ 世新大學廣電學系助理教授

《艋舺奇幻調》裡的各種異能,幾乎都是諸位「邊緣人」掙扎求生、保有最後尊嚴的手段,都為卑微平凡的角色帶來了人生最傳奇的時刻……奇幻,是獻給不願意受到馴服的每一個人。這是小說家衷心給予的,最豐盈的祝願了。

--作家/朱宥勳

我喜歡浩一在情節中經常暗示,惡意往往出現在那些為了鞏固某人的美善的時刻;幽靈往往出現在為了使某人好好活著的瞬間。於是,這些(被否認的)幽靈,與自己(無法完成的)幽靈,他們彼此纏繞,互為因果。最後,再纏繞著(不在場,身為讀者的)我們。

--寫作者・編輯/蕭詒徽

《艋舺奇幻調》文字運用出神入化,巧妙地將奇想與歷史與鄉野傳說與在地風情全部融合一起,氣口、氣味、氣氛皆美。

--影評人/香功堂主

朱浩一以不被規訓的章法,荒謬而奇情的想像,繽紛熱鬧、複瓣伸展,如卷軸般,緩緩地拉開了萬華的前世今生。

--作家/吳妮民

《艋舺奇幻調》試圖以輕盈的幻想書寫艋舺幽黯歷史的「重」,而潛藏在輕重對比之後,如〈選不了物販賣機〉對眾人生命中無可奈何的安慰,那份溫柔正是全書最深的底色。

--詩人/林佑霖

這是作者以親身經歷提煉而成的艋舺奇幻故事,舊年月漂淡的色調中有火辣的豔陽,傷心人虛構的傳奇中有真實的月光,曲曲泣血,篇篇驚奇,非常好看。

--電影導演/侯季然

浩一筆下的艋舺有如台北城序章,是暗香浮動的不夜天,也是神與人共舞的歌臺,踢踏出一曲又一曲,屬於這座城市的奇幻調。

--英雄說書YouTube說書人/阿睿

灑滿萬華的台式魔幻寫實氛圍,故事裡掉落一地人味氣味,他們都是我們成長經驗中最熟悉的願望本身。

--影評人/雀雀

朱浩一筆下萬華角落裡人物活色生香,描繪台北人的掙扎與希望,頹廢中見美麗,奇幻中滿溢溫度與情義。

--金馬獎最佳紀錄片《街舞狂潮》導演 ⦁ 世新大學廣電學系助理教授/蘇哲賢

作者簡介

朱浩一

翻譯過三十多本書,曾獲梁實秋文學獎(翻譯類)。散文、小說等創作數度獲台北文學獎、花蓮文學獎等獎項。喜歡女神卡卡、紅髮艾德、莎賓娜卡本特;也喜歡《紫羅蘭永恆花園》、《青春豬頭少年》系列、《夏目友人帳》;還喜歡《百年孤寂》、《夜鶯之眼》等。一直努力在黑與白之間,尋找最大限度的灰。

童年時期,家人在萬華西昌街經營房屋租賃。後來,祖厝為還父親的股債賣了。祖厝沒了,阿茲海默來了,祖母漸漸失去語言、行動能力,一天早上悄悄走了。十年後,悶了一肚子懊悔的父親選了另個早上也走了。兩人臨走前都忘了,先道別。時間之河不斷往前流動,往日卻開始頻繁造訪,那些人、事、物總挑夜深夢迷之際,在無以防備之時,搭乘一班班紅眼飛機停抵腦海,呼喚著該為他們留下些什麼。太多人、太多事,不知道該怎麼好好訴說,只好寫成荒誕的故事,把記憶、心情跟人生藏在裡面,於是有了這本書《艋舺奇幻調》。

活動、創作與翻譯邀稿,請來信realluke2025@gmail.com

臉書粉專:【作家朱浩一】

規格

ISBN:9789861339962

EISBN:9789861339955

400頁,25開,中翻,平裝,單色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

推薦序 奇幻,是因為還沒被現實馴服 朱宥勳

推薦序 幽靈的幽靈 蕭詒徽

1孔子的寶藏

2蓮與她的分身

3騎著石獅上街去

4白龍說

5來自海報的女人

6艋舺奇幻調

7選不了物販賣機

8在青山王見證下

各界推薦

推薦序

奇幻,是因為還沒被現實馴服 (作家 朱宥勳)

我不知道出身自艋舺的朱浩一,有沒有讀過同樣是艋舺人、活躍於一百年前台灣文壇的作家朱點人。在當年,朱點人曾有「台灣文壇的麒麟兒」之美譽,作品有著超越時代的成熟度。朱浩一與朱點人的共通點不只是同鄉同姓,也在於他們描寫艋舺的切入點。不管朱浩一是否借鑒了朱點人,但閱讀本書《艋舺奇幻調》時,我的確不斷想起後者的〈賊頭兒曾切〉。故事中,曾切是一名義賊。他的十指留著長長的指甲,用溫水泡軟後收折進銅指套裡,當他行竊之時,便能用柔韌的指甲撕開富人家的鐵網……

朱浩一的《艋舺奇幻調》,幾乎就像是繼承朱點人的傳統而來,並且更加多彩狂野的版本。本書八篇連作的短篇小說,人物與事件彼此交錯,幾乎就是一座「艋舺奇人異士博物館」。有些奇人異士來自於作者的想像(應該吧?那樣的奇幻程度,不太可能出自現實),但也有某些角色隱然關涉現實,比如善摺棉被花的秀蓮、開設在艋舺的育幼院,似乎都有所本。無論是否取材自現實,作者確實扣緊「艋舺」、「奇幻」、「音樂」三個元素,構思井然;同時,這八篇小說也像萬花筒一樣,即使元素非常聚焦,但只要略轉一個方向,就能翻出新的故事與角色,從而賦予艋舺濃豔的鄉野傳奇色彩。

然而,為什麼要把艋舺寫成神仙打架、妖趣橫生之地呢?除了古老城區所帶來的浪漫聯想之外,或許也可以讀作作者所賦予的「詩學正義」—現實裡被侮辱被損害的,就靠奇幻的力量予以補償吧!由此來看,《艋舺奇幻調》裡的各種異能,幾乎都是諸位「邊緣人」掙扎求生、保有最後尊嚴的手段。〈孔子的寶藏〉以關閉感官來承受痛苦,〈蓮與她的分身〉之「手藝」,又何嘗不是歡場女子對抗男人的武器?〈白龍說〉與〈來自海報的女人〉,則都是「從現實困境遁入文本世界」的結構,文本是遊戲還是海報,都無礙此一本質。石獅、賭術、唱歌、夾娃娃等等藝能,都為卑微平凡的角色帶來了人生最傳奇的時刻,但風華過後,終究還是回到艋舺街頭,成為毫不起眼的攤商、街友或兄弟。

但是,小說並不是要說一系列「我們終將回歸平凡」的故事,反而以最大篇幅的筆墨,描寫「平凡人也曾有過耀眼時刻」。這其實是個冒險的決定,因為將重心放在角色的前半生,小說便很難有更亮眼的收尾,這也確實導致了若干篇章的結尾稍嫌軟弱。然而,放在艋舺的文化脈絡裡,這種安排自有其意義吧。《艋舺奇幻調》中的每一位角色,多少都有今我不如昔我、「你不知道當年我多勇」之嘆,全書收束在〈在青山王的見證下〉,更是強化了這種感受。

擴大一點看,這不就是歷史古城艋舺的感覺結構嗎?如今老邁的城區,在朱點人的時代猶是人聲鼎沸、擁有鋪張靡費之祭典的「島都」;而在朱點人之前,更是台灣北部商業的重鎮,一世繁華不在話下。由此,小說每一位衰老的阿伯阿嬸,每一段他們曾經大顯神通的回憶,實際上都是艋舺的化身,都是此地文化史的縮影。

這也是為什麼,我特別喜歡本書最末兩篇〈選不了物販賣機〉和〈在青山王的見證下〉。不只是因為這兩篇開始收理線頭,讓前面各篇的角色大串連大會演,更是貫穿小說的一股「不受馴服」之意氣。現實不能擊倒他們,衰老不能擊倒他們,他們並不光鮮亮麗,但他們也不會因為失去了奇幻之力,就怨嘆失志,放棄自己的價值信念。就算身體已經破破爛爛,強哥還是要大無畏地說一句「我強哥呢」,堅持在強豪面前保護艋舺,甚至寧可違抗玉皇大帝的旨意,也要堅守這一方小小的家鄉。

奇幻,是獻給不願意受到馴服的每一個人。這是小說家衷心給予的,最豐盈的祝願了。

推薦序

幽靈的幽靈(本文作者為寫作者.編輯 蕭詒徽)

我想起德希達和朱孝廉。

歷史從未終結,因為仍有未被解決的問題—那些被壓抑、被遺忘、被排除的歷史之靈,仍在呼喚、纏繞著我們—德希達在《馬克思的幽靈》中,回應法蘭西斯・福山所謂的歷史終結論,開啟了此後穿梭於哲學與藝術數十年的魂在學:我們如何與不在場、卻依然影響著當下的人事物對峙,那些被否認、被消音的一切。那些幽靈。

死去的父親是幽靈。

路上的無家者是幽靈。

想刪去的錯是幽靈。

我想起朱孝廉也短暫地當過幽靈。

小時候讀《聊齋誌異・畫壁》:江西孟龍潭,與朱孝廉客都中。(江西的孟龍潭,與一名姓朱的舉人客居在京城。)(括號裡的註釋何嘗不是一種幽靈?)兩人偶然來到一座寺院,寺院裡的老僧帶他們參觀。走著走著,朱舉人盯著寺院壁畫中的一名少女,看了很久,愛上了她(俗稱暈船)。

他感到自己的身子飄起來,騰雲駕霧,來到了畫中。畫裡,他和少女親熱了兩日,被其他神女取笑,又差點被前來查房的金甲使者逮個正著;畫外,孟龍潭遍尋不著朋友,追問老僧,僧人笑笑地對畫彈指,朱舉人才從壁畫中緩緩飄下。

回頭看那畫,少女的打扮變成了少婦的模樣。

朱舉人問老僧怎麼回事,老僧答:幻覺生自人心,貧僧怎麼知道怎麼回事?

朱舉人聽了這回答,不是很開心,離開了寺院。

被壓抑的欲望也是幽靈。朱舉人不願承認,老僧沒有說破,但那幅壁畫已經像鏡子一樣,反映了朱孝廉的心。

浩一的《艋舺奇幻調》,讀來就像一篇篇奇情流麗的〈畫壁〉。

生命中那些沒有被實踐的可能性,戛然而止的願景,那些已經不再可能成真的事情,被畫在角色腦中的牆壁上,無從抹去,栩栩如生。有時,他們會因此感到自己的身子飄起來,進入了畫中。

朱孝廉這個角色最讓我玩味的地方,在於他進入畫中時仍受到現實禮教的約束與宰制(怕因私情被使者懲罰,驚懼地躲在幻想中的床底下);另一方面,離開了畫的他卻又恥於承認幻想根植於自己內心的想望(朱氣結而不揚。即起,歷階而出)。這份兩面不是人的雙重否定,使他在畫裡畫外都如此狼狽。

即使進入了幻想中,也並不自由。幻想也是幽靈。(或者用德希達的話說:未來也是幽靈。)此處的幽靈,同時也象徵那些被現有秩序刻意忽略的他者。這些他者也明明是我們的一部分,但為了了結(過去),為了成為(未來),我們不以他們代表自身與現在。

但《艋舺奇幻調》不只在寫朱孝廉。它更在寫那些壁畫。

〈來自海報的女人〉中對純潔的想像、〈艋舺奇幻調〉中對永恆的想像、〈蓮與她的分身〉中對幸福的想像。在浩一筆下,這些想像雖然影響著角色的行動,卻並沒有促使他們往善美、正面、積極的方向前去;他們與自己的美夢之間,總是閃躲、拒絕、彼此取消。如同聽聞老僧回答的朱孝廉,最終只能逃離寺院,逃離被自己改變的畫—他既成為了自己幻想的污點,而畫也成為了現實中他的污點。

但這也正是這些故事最迷人之處:有些夢寐以求的美好,使我們的生命變得有點糟糕。栩栩如生的畫啊,有時驅動我們,有時拘束我們,它與我們之間的關係如此複雜。

有趣的是,這些角色自己也是幽靈。他們都是被歸類為邊緣的、不完整的、下作的,或者,用《艋舺奇幻調》裡所選用的詞:三教九流的人物。是誰命名了它們?是誰排拒了它們?我喜歡浩一在情節中經常暗示,惡意往往出現在那些為了鞏固某人的美善的時刻;幽靈往往出現在為了使某人好好活著的瞬間。

於是,這些(被否認的)幽靈,與自己(無法完成的)幽靈,他們彼此纏繞,互為因果。最後,再纏繞著(不在場,身為讀者的)我們。

以空間的層次來說,「艋舺」作為台北城市的幽靈,也恰好是這些奇幻故事最好的背景。而以作者的層次來說,我尊敬浩一所展示的立場:在德希達的論述裡,「被幽靈纏繞」的狀態不是負面的,而是倫理的起點。我們之所以應該為未竟的事物而行動,是因為我們被那些不在場的他者(死者、受害者、沉默者)所呼喚。

作為小說裡除了角色之外永遠在場的人:作者,浩一選擇成為那個被許多鬼魂纏上的人。

而選擇奇幻作為類型,又使他像那老僧—不說破,只是笑笑的。