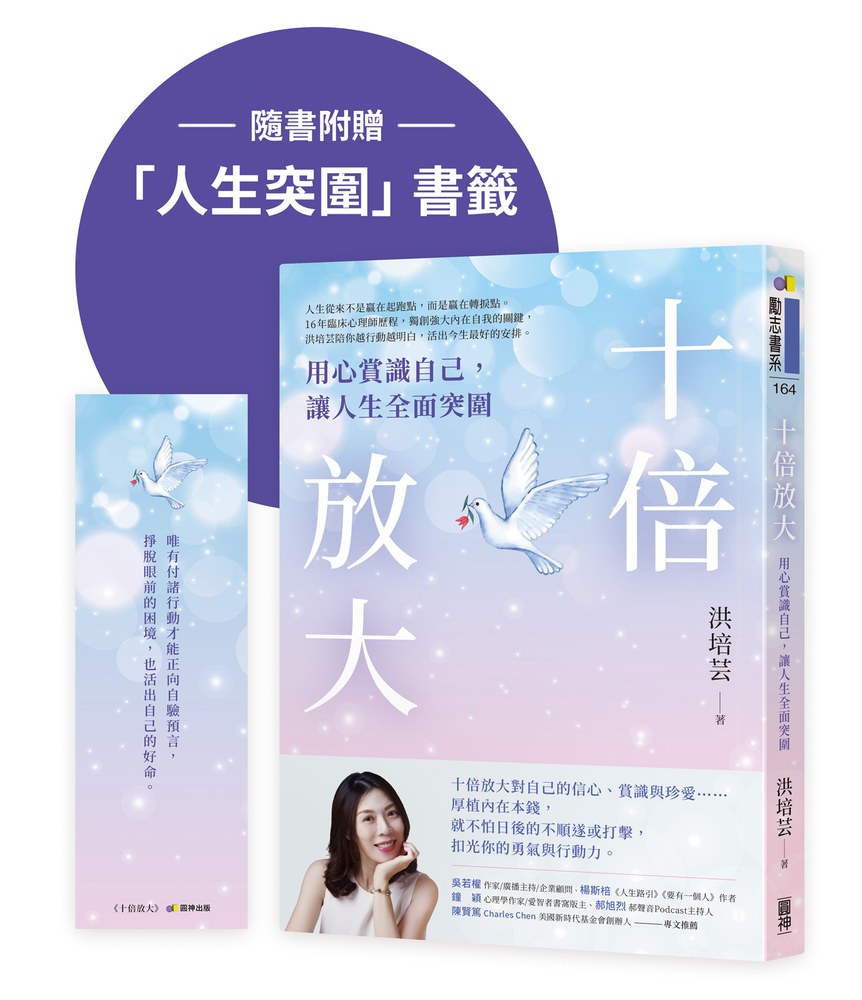

內容簡介

十倍放大對自己的信心、賞識與珍愛……

厚植內在本錢,

就不怕日後的不順遂或打擊,扣光你的勇氣與行動力。

★隨書附贈「人生突圍」折口書籤

人生從來不是贏在起跑點,而是贏在轉捩點。

16年臨床心理師歷程,獨創強大內在自我的關鍵,

洪培芸陪你越行動越明白,活出今生最好的安排。

這不僅是一本心靈指引,更是一份行動指南。

關鍵只有一個:不要停。

十倍放大你的自信,別讓自己退縮動不了。

只要行動起來,就能活出你的最好可能!

過去,作者曾有許多精采的創作,深究心理的創傷與困境。如今,他轉身發現人生困境的一個新解方:一個人能不能終結今生的苦難,取決於內心的強度。

透過16年心理師工作經驗、深刻洞察及自我實踐,他理解到要跨越來自原生家庭、親密關係、工作職場、人生迷惘等各種困境,就要「十倍強化自己」,並以「持續行動」,一天一天加深對人生的掌控力。

他從自身的心路歷程出發,以具體案例與日常策略,提供一套有效提升內心強度的行動系統,帶領讀者探討成長及突破的五個動能及關鍵,並破解算命、各種心理測驗及分類的迷思,正向自驗預言。透過本書,你將能從迷惘中找到方向,在逆境中累積力量,對人生產生更長遠、更寬廣的全面提升。

專文推薦

吳若權 作家/廣播主持/企業顧問

楊斯棓 《人生路引》《要有一個人》作者

鐘穎 心理學作家/愛智者書窩版主

郝旭烈 郝聲音Podcast主持人

陳賢篤Charles Chen 美國新時代基金會創辦人

【本書重點】

你是否正面臨人生卡關,無法突破困局?

你是否渴望活出更有意義更自在的生活?

你是否希望擁有強大的內心力量,迎接每一個挑戰?

現在就開始行動,你比想像中更強大!

切換人生模式的第一步,就從「當下」開始:

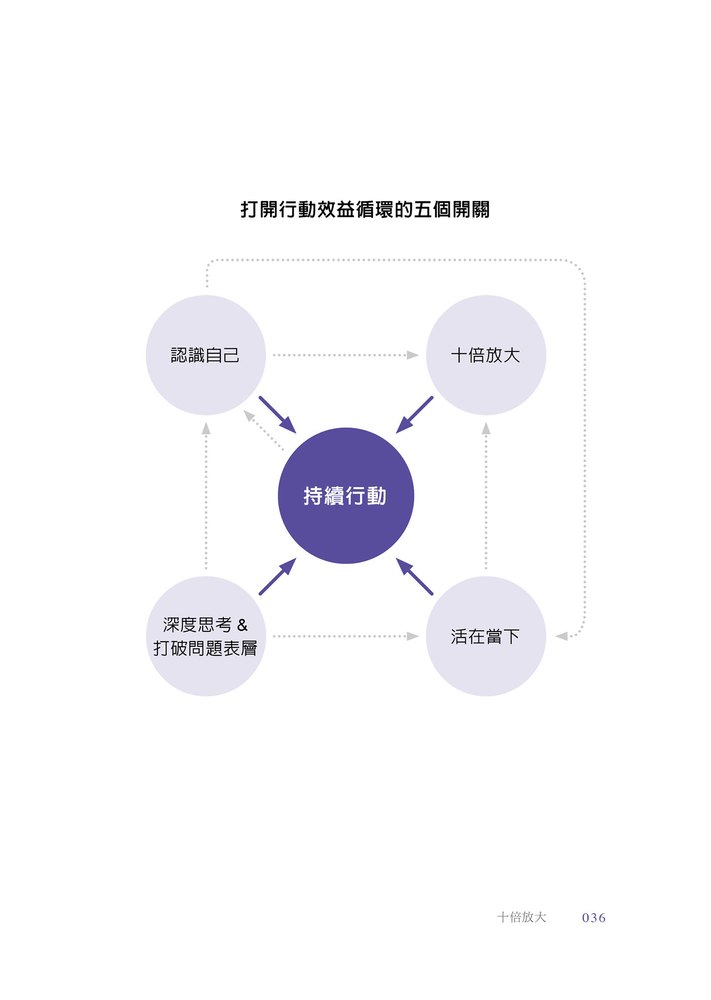

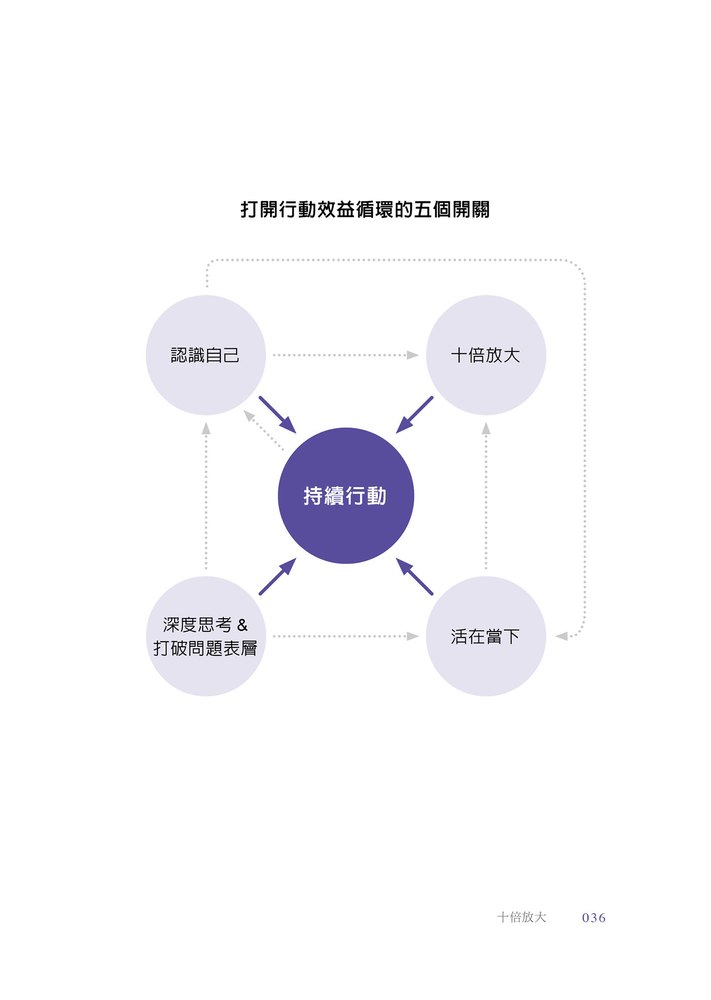

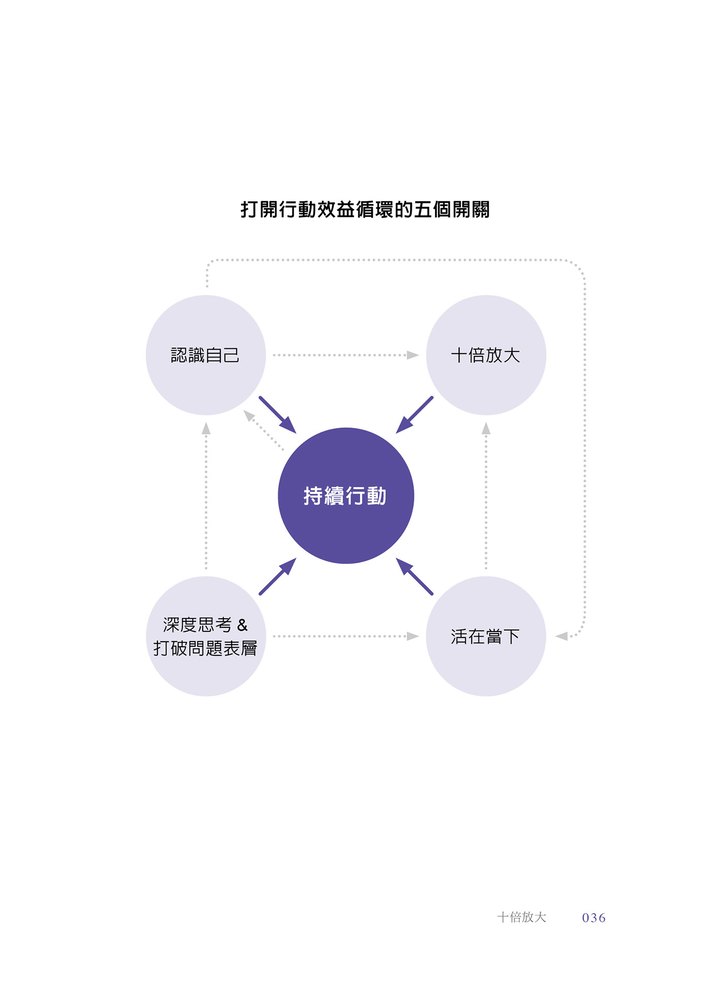

◆ 持續行動:行動,會帶來更多行動,引發接下來更多的行動與成果,持續顯化成你的最終成就。

◆ 十倍放大:倍增內在力量,存夠十倍額度來倒扣,無條件地肯定自己,堅定信念與行動力。

◆ 認識自己:融合「已知」與「未知」的自己,找到你未曾留意或被人忽略的天賦與方向,釋放潛能。

◆ 深度思考&打破問題表層:連結與你有關的重要訊息,破解迷局和盲點。唯有打破問題表層的思考,你的思維模式才會質變。

◆ 活在當下:卯起來做該做的事!聚焦你的擁有,而非你的沒有,化為即刻行動,當下就是威力之點。

作者簡介

洪培芸

臨床心理師、暢銷暨長銷作家。

曾任儲備寄養家庭審查委員、在《50+:用新的方法,創造自己的理想老後》、《人物誌》撰寫專欄,帶領成長團體,並經常受邀到企業、各大專院校、社福團體演講,也時常上電視、廣播及Podcast節目分享。

著有《人際剝削》、《微笑憂鬱》、《為什麼關係融洽,另一半仍出軌?》、《心理防衛》、《療癒內疚》人生五書。

對洪培芸來說,「認識自己」就是改變人生的起點,「活出自己」則是生命價值的體現,「持續行動」讓一切成為可能。

FB粉絲專頁:洪培芸的心理觀察

規格

ISBN:9789861339856

EISBN:9789861339863

272頁,25開,中翻,平裝,套色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

推薦序 活得更好,不是奇蹟,是行動的選擇 吳若權

推薦序 按下人生的 SWITCH,一本關於「動詞」的玩家實戰攻略 楊斯棓

推薦序 小小的行動,就能增加內心強度,強化心理肌肉 鐘穎

推薦序 持續行動,累積每個當下成就的幸福 郝旭烈

推薦序 環環相扣,全然展現天賦潛能 陳賢篤(Charles Chen)

前 言 十倍放大,持續行動,打破人生的困局

Action 1 持續行動的開關

1-1 持續行動,讓自己成為漩渦的中心

讓身邊的人被你的積極感染,進而形塑正向循環

跨出去,就能遇到志同道合的朋友

1-2 與其說我充滿自信,倒不如說,我找不到理由對自己毫無信心

只要一%就行動

越級打怪,你會成長得更快

1-3 啟動天賦,磨亮特質,成為你的利器

被本業耽誤的今生正業

你的天賦與特質,早有蛛絲馬跡

看似人生的悲劇,實則啟動天賦的契機

1-4 行動帶來信心,更大的行動帶來更多的信心

人生第一次買房就攻頂

面對人生新題與難題時,正是時候跨領域學習

1-5 起心動念的蝴蝶效應,持續行動的未來效應

選擇,就是行動;努力,就是持續行動

所有的行動,都是由「起心動念」開始

即使有來自未來的信,最終是你的選擇與努力造就一切

Action 2 十倍放大的開關

2-1 無條件地肯定自己,對自己感覺良好

「十倍」地自我感覺良好

對自己懷抱深切的愛與尊重,你會找到並信任自己的方向

2-2 重生的力量:不提早放棄,搜尋其他的可能性

我沒有吃過任何一顆安眠藥

重生的關鍵,來自持續行動,搜尋其他的可能

2-3 行動帶來勇氣,勇氣帶來精彩的生命

行動與勇氣會相互增益

將注意力集中在自己的成就,而非反面,就能存夠勇氣

2-4 感恩的力量讓你不再負傷前行,全力以赴,活出自己

感恩是情緒能量的最好來源

別人傷害你,心中的愧疚總是開不了口

2-5 保持沉著,默默地完成進化,家人不再是你的軟肋

想要發展自己,需要沉著帶來的突破

Action 3 認識自己的開關

3-1 出類拔萃,需要深度認識自己,活出本來的面目

沒有被充分開發、深入挖掘、廣泛運用的各種興趣

3-2 持續觀察、高度覺察,找出最適合你的能量運作模式

從不間斷的行動中找出能量運作模式

了解你的能量運作模式

3-3 從別人的回饋,蒐集並融合出你的天賦特質

興趣之所在,往往也是天賦之所在

終其一生了解自己,才不會提早放棄

3-4 展現你的特質,主動連結,讓內心強大的人互為助力

透過行動,你的特質會被看見

將特質裡的「正面」充分發揮,讓特質裡的「負面」不再自我侷限

3-5 對於生命的開放性,是活出最好可能的必然途徑

認回自己的天性與特質

開放性帶來無限可能

不要為自己設限,不要關上任何一扇門

3-6 發揮雙性特質,化為剛柔並濟的基石

我們先是一個人,接著才是男人或女人

善用雙性特質,成就他人,更成就自己

Action 4 深度思考&打破問題表層的開關

4-1 你相信算命嗎?後來我只相信,活出自己的好命

諸惡莫做,眾善奉行

傾盡全力活出好的預言

4-2 打破問題的表層,了解生命的本質,你需要等待的智慧

當年不明白,如今都明白:原來是等待

了解生命的本質,你才等得下去

4-3 那些內心強度高的人會怎麼想、怎麼做?

主動出擊,不再只讀心理學

盡可能地去想辦法,而不是選擇放棄

4-4 受苦是沒有必要的,將情緒能量化為一股作氣的行動

受苦是沒必要的

將抱怨的情緒,化為建設性行動

4-5 持續行動,適度休息,所有過程都不是白費

別輕忽生命提醒你轉變的暗號

無須妄自菲薄,現在就開始

4-6 不要推遲成為大放異彩、與心同行的自己

人生無法選擇自己覺察不到的可能性

人生從來不是贏在起跑點,而是贏在轉捩點

Action 5 活在當下的開關

5-1 別讓次要目標占據你的注意力,消耗你的能量

不只是次要目標,社群也會瓜分你的注意力

把重要目標列入行事曆,全面性地視覺提醒

5-2 活在當下,從而「活好」每一個當下

念念相續,循環往復

活好,是能夠保持平靜、活出喜悅

5-3 活出內在大人,才能活成最好的自己

有意識地提醒自己,此時此刻我能夠做什麼?

把成長的責任全部拿到自己手中

5-4 每個人最好的可能都不同:聚焦你的擁有,而非你的沒有

全力以赴每一個當下,聚焦你的擁有

5-5 累積每一個當下,活出今生的自由

與親人的反覆拉扯,帶來頓悟般的覺知:用建設性的行動爭取自由

你今生的重要關係人,都是助緣人

結語 天命自帶天賦,天賦具有責任,你必須卯起來用

天命現形

尋找天命是一個修正、調整、趨近的過程

致謝辭

各界推薦

推薦序 活得更好,不是奇蹟,是行動的選擇/吳若權

在我主持的廣播節目《媒事來哈啦》中,培芸老師是一位讓我總能感到安心、放心、開心的固定來賓。

安心,是因為她總能以最嚴謹、又溫暖的專業,回應聽眾的生命困惑;放心,是因為她的真誠與坦率,讓我們的對談不需排練,每次對話都像心靈的握手;而開心,則是因為早睡早起的她,即使在傍晚間,都還是能帶著笑容與能量前來,彷彿她身上還留著一縷晨光,照耀著靈魂甦醒的窗。

我後來知道,她個性裡率直、開朗的能量,並非完全是天生的,其中有一部分是她曾走過人生低谷,歷經失落、掙扎、自我重整之後,從靈性中淬鍊而來的成熟。

有一次,我受邀為線上課程《當下的力量》錄製推薦影片,心裡第一個浮現對談的人選就是培芸老師。我知道她對「當下」的體會,不是心理師的紙上談兵,而是自己「如何活過一個又一個、不得不撐下去的當下」的真實經歷。她在影片中,分享自己與靈性學習的連結與覺醒,語氣溫柔、幽默而堅定,她真的修煉到「內在強大」的層次,把行動與覺知合一。

我很榮幸能搶先拜讀她的新書《十倍放大:用心賞識自己,讓人生全面突圍》,並為她推薦作序。閱讀書稿中,彷彿再一次與她進行一場深刻的心靈對話。

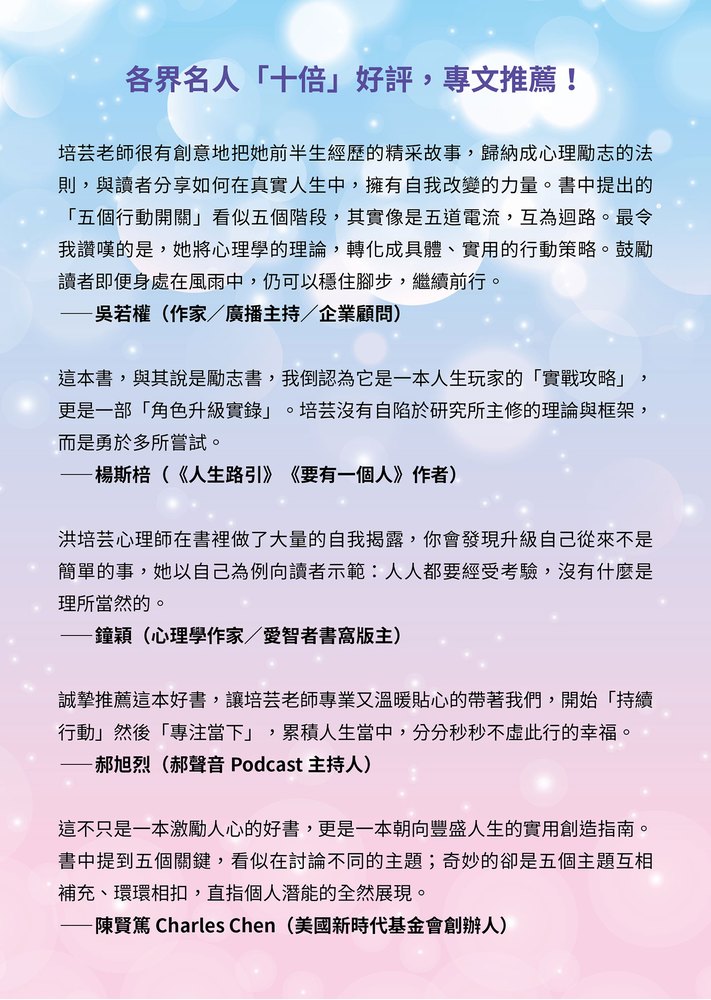

培芸老師很有創意地把她前半生經歷的精采故事,歸納成心理勵志的法則,與讀者分享如何在真實人生中,擁有自我改變的力量。

書中提出的「五個行動開關」:持續行動、認識自己、十倍放大、深度思考&打破問題表層與活在當下,看似是五個階段,其實像是五道電流,互為迴路。最令我讚嘆的是,她將心理學的理論,轉化成具體、實用的行動策略。鼓勵讀者即便身處在風雨中,仍可以穩住腳步,繼續前行。

她在書中,寫到很多人在成長的過程中,習慣用錯誤的方式愛自己、證明自己、堅強自己,導致活得又累又孤單。她不指責這些過去的選擇,反而引導我們用行動來修正,用理解來轉化。

正如她在書末所寫的:「天命自帶天賦,天賦具有責任;用出世的精神,做入世的事業。」這句話不只是她對自己的期許,也可以成為我們每一個人,在混亂世界中活出自己的勉勵。

她從不把「變好」包裝成奇蹟,而是誠實地告訴你,每個人的人生都可以改善,只要你願意做那個開始行動的人。

誠如培芸老師所說:「持續行動的人,終將活出最好的自己。」這本書將陪你踏上有力量、有步驟、有溫度的成長之路。

而你,一定做得到。因為在你閱讀這本書的同時,就已經啟動行動的第一步!行動,未必可以立刻看到改變的成果,但一定可以讓你此後的每一刻,都能更加靠近渴望中的自己。願意行動,你就已經開始創造自己的奇蹟。

(本文作者為作家/廣播主持/企業顧問)

推薦序 按下人生的 SWITCH,一本關於「動詞」的玩家實戰攻略/楊斯棓

與培芸相識於某場演講,當天座無虛席,冷氣與聽眾的體溫拉鋸,持續屈居下風。我主講,她坐第一排,我從眼角餘光發現她很投入這場演講,這場演講的主題是:如何最大化個人影響力,地點在慕哲咖啡。

我腦中有個資料夾,專門存放那些「和而不群」的朋友們。他們與人為善而不盲從,在找尋自己正業之路上,他們擅長辨識那專屬的鼓聲,用穩健的步伐獨行,安然前進。

培芸「名列」這個資料夾裡。

幾年過去,當我拜讀這本熱騰騰的新書初稿,我才赫然發現,「和而不群」的底氣,正是透過書中反覆闡述的核心—「持續行動」,一步一腳印,從無數次的質疑、徬徨、甚至看似失敗的境遇中,親手掙來。

這本書,與其說是勵志書,我倒認為它是一本人生玩家的「實戰攻略」,更是一部「角色升級實錄」。培芸沒有自陷於研究所主修的理論與框架,而是勇於多所嘗試。

書中讓我印象最深刻的,是她那股「先不管了,做了再說」的傻勁。當她收到台大的演講邀請時,內心不是沒有過恐懼與退縮的念頭,然而她的解方卻極其簡單:先答應,準備的時間自然會生出來。

這正是謝文憲(憲哥)所提倡的「人生準備四十%就衝了!」的實踐版。她甚至將其精煉為「只要一%就行動」的哲學,這與我的個人經驗亦相符。

十一年前,我曾接到一個來自美國加州的演講邀約,是美國八個同鄉會的聯合會年會,聽眾有五百人,我有足足一小時演講,當天僅我一位演講者。當時我沒有那麼豐富的海外大型演講經驗,但既然邀約都來了,邀約就是那「一%」,「一%」都出現了,後面就只剩下行動。

果不其然,那場演講幫我大大打開海外知名度,贏得十場以上的海外演講邀約。

這就像在遊戲中,與其停在原地不斷分析最佳路徑,不如就此一闖。

如果說,受邀到台大演講是跨出舒適圈的勇氣展現,那麼她申請台大EMBA的故事,更像是一場獎勵豐厚的「隱藏版任務」。

一個心理師,為何要去闖商學院的窄門?這背後驅動的,是對未知世界的好奇,是拒絕被單一專業所定義的渴望。更有趣的是,她為了推薦信,鼓起勇氣聯繫只在節目上有一面之緣的吳淡如女士,甚至在淡如姐的引薦下,踏入知名企業家孫正大總裁的豪宅。

這段經歷,就算最後申請未果,卻已賺到了一段千金難買的人生故事,更重要的是,她藉由這個「大行動」,驗證了自己擁有連結不同世界的能力與勇氣。

本書還有一個重要觀念:「十倍放大」。

我們常聽說要愛自己、要肯定自己。培芸直指核心:你以為的愛,根本不夠!她提出,你需要預先儲存十倍的肯定、十倍的愛、十倍的信任,才能在遭遇外界打擊時,有足夠的「額度」可以倒扣。

這概念好比查理.蒙格(Charlie Munger)強調的「安全邊際」(Margin of Safety),培芸的「十倍放大」,正是提醒我們為人生預留最關鍵的「心理安全邊際」。

培芸誠實地揭露自己的不堪與掙扎,例如買下大安區房子前,那深植於心的「不配得感」;又或者,在婚變後,如何從一夜僅能安睡兩小時的嚴重失眠中,一步步重生。

她,不是大衛.哥金斯,並非刀槍不入。她受過傷,傷疤有多駭人,心理韌性就有多強大。

這本書的五個開關—持續行動、認識自己、十倍放大、深度思考&打破問題表層與活在當下,彼此環環相扣,就像一副人生的 Joy-Con 控制器。

培芸在書中提到,她期許自己能「用出世的精神,做入世的事業」。這正是我在她身上看到的最佳寫照。她廣泛涉獵靈性、佛學,這是「出世」的修煉;但她轉過身,卻又一頭栽進商業、理財、投資的世界,這是「入世」的實踐。她沒有畫地自限,反而勇敢地將觸角旁伸。

請把這本書當成遊戲卡帶,插入你名為「人生」的主機,然後,按下START,就此一闖!

(本文作者為《人生路引》、《要有一個人》作者)

推薦序 小小的行動,就能增加內心強度,強化心理肌肉/鐘穎

這是一本聚焦在「行動」與「模仿」的勵志之作。

有別於對負面情緒起因的強調,洪培芸心理師持續進化,她關懷的重點從Why變成了How。因為演化的緣故,大腦本就是一個會優先注意威脅的器官,當你發現自己深限於受害者情結中、被早期經驗與父母教養的影響力給過度恐嚇時,這本書會把你從內耗中解放出來。

如作者所言,你以為的愛自己,根本愛得不夠。所以我們才會輕易被影響,無法堅持對自己有利的行動。

神經生理學的研究告訴我們,掌管理性決策的前額葉皮質,與掌管情緒與創傷反應的杏仁核處於拮抗狀態。如果想脫離一事無成以及自怨自艾的負面循環,可以從兩個方式下手:強化前額葉功能、降低杏仁核反應。

而這本書選擇的就是前者:行動!哪怕是小小的行動,都可以增加我們的內心強度,強化心理肌肉。

書中引用稻盛和夫的說法:「讓自己成為漩渦的中心。」我的理解是,把評價的權力留給自己(而非他人),把時間的優先使用權留給自己(為自己提前做至少半年以上的事業佈局),把注意力留給自己(練習冥想而非關注社群媒體)。

許多人之所以覺得時間不夠用、害怕嘗試新機會、不敢跨出舒適圈,很大一部分都跟沒把自己放在漩渦的中心有關。而要讓自己能夠持續行動,除了不斷的自我鼓勵與說服之外,模仿也是一個有用的方式。

我這裡所稱的「模仿」指的是學習。我們從書裡看見,作者對於跨圈學習具有高度的熱忱。講到這裡,或許會有讀者開始不安,覺得自己是個I人,性格高敏內向,跨圈學習這四個字一聽就好難。

但我可以告訴你,除了極少部分人,天生具有強大的好奇心與充分的安全感外,多數人之所以肯離開舒適圈,和新資訊帶來的焦慮共處,其實都是「被迫的」。

我們都是在親密關係受威脅、職場成就被侷限、人際關係被排擠的時候才被迫「背井離鄉」的。就像神話中的英雄一樣,他們是因為一場「錯誤」而離家,走入異界/冥府/黑森林展開冒險。這個錯誤通常涉及名譽的損失、朋友的背叛、或者各種社會意義下的失敗。

而森林中的女巫通常會贈送魔法道具給即將展開冒險的英雄,或為其指引應循的方向。女巫與贈與的禮物,就暗示著那些原本位於我們舒適圈之外,一直被我們視為離經叛道、割傻子韭菜、沒興趣了解的那些事物。投資理財、自我了解、宗教靈性、商管勵志類的知識都屬此類。

但不這麼做,人就無法展開此生的冒險。

透過對不同領域優秀人士的模仿,你會在無形中被其精神所感染,同時默默地為過時的人際圈換血。你會發現,生命一直處於變化之中,但我們卻把自己困在失去滋養的關係中。

僧侶請教石頭希遷禪師:「如何是解脫?」

禪師:「誰束縛了你?」

僧侶:「如何是淨土?」

禪師:「誰弄髒了你?」

僧侶:「如何是涅槃?」

禪師:「是誰把生死的觀念給你?」

毫無疑問,答案都是我們自己。

充滿行動力的人生並不是失控的正向人生,而是專注於當下,矢志於修行的人生。尤其在這個人人都能透過社群媒體評價你,人人都被短影音瓜分注意力的時代,人的心理強度反而越來越低,即便有各種自我提升的機會,也只能看著它在眼前離去。

從微小的行動開始,讓它隨著時間展開複利。除了自己之外,我們的世界沒有別人。洪培芸心理師在書裡大量的自我揭露,你會發現升級自己從來不是簡單的事,她以自己為例向讀者示範:人人都要經受考驗,沒有什麼是理所當然的。

開始行動,親近並模仿那些你尊敬的人。你會發現改變像被推倒的骨牌一樣開始放大,慢慢地,你穿越了幽暗的森林,豁然開朗。

(本文作者為心理學作家/愛智者書窩版主)

.jpg)