「每個人心中,都有一座哈啦瑪莉。」

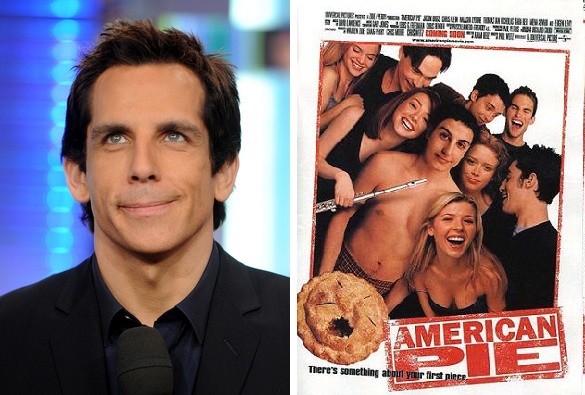

好,我像是在開玩笑,其實不是。我的意思是,每個人心裡,除了藏著一座斷背山,多多少少也藏著一個電影《哈啦瑪莉》的卡麥蓉.迪亞茲,一座高聳巨大遙遠的夢幻女神(或男神),或許,還不只一個。

暗戀,單戀,苦戀,失戀,被浪擲的光陰與信紙,無效的勃起,沒有對白的獨幕劇,少了這些,青春就缺一角。

我的高中生涯也是,整整三年,幾乎是一部追尋哈啦瑪莉的YA電影,然而,這也讓我與母親的控制慾,硬碰硬正面宣戰。

那是1980年,班上同學兵分兩路,一派拚命參加家庭舞會,或是幽暗神秘有如邪教聚會的地下舞廳;另一派拚命報名跨校聯誼,每週日在「鐵路餐廳鐵字下」盲目約會,比大學分發志願還刺激。對於同手同腳、嚴重口吃的我,前者技術難度太高,跳下舞池只會顯得我笨拙;後者太依賴快速社交能力,對於一向小火慢燉的我,經常像一名跑錯KTV包廂的陌生路人。

還好,反共抗俄救了我。

原名「中國青年反共抗俄聯合會」的青年救國團,在我的求學年代,絕對是全台灣市佔率第一的婚友社,或交友網站,或集體相親媒合中心,只不過一切實體化,一百多個春心蕩漾的年輕學子,愛情履歷乾淨空白的青春肉體,自大城小鎮奔流齊聚,然後在荒郊野外共度幾日幾夜,以反共救國的大義覺迷,掩飾心虛青澀的求偶動機,堪稱那個枯燥時代的荒謬反諷,當然,其中也包括我。

故事過程很漫長,細節有點無聊,重點是,參加了一次冷得要命的合歡山縱走,一次熱得要命的恆春半島縱走,以及兩次累得要命的中橫健行(單程全長103公里,從大禹嶺步行到太魯閣,足證性衝動是最佳燃料),我遇見了生命中的哈啦瑪莉,以及初戀。

先講哈啦瑪莉,她就讀台北市中山女高,有個特殊的名字(請大家不要去肉搜,謝謝),自大禹嶺一出發,她就是全團男生的追逐焦點,白皙,清麗,談吐大方,又帶點煙視媚行,幾十具焦躁的雄性肉體圍繞著她,有些具備籃球校隊的大塊胸肌,有些開口比李立群講相聲更好笑,前仆後繼像是諾曼第搶灘,或如雞舍裡一群神經質的公雞,不停拍羽、理毛、展示翅膀,或跳到高處扯開喉嚨唱歌。

至於高中時代的我,是班.史提勒與《美國派》那位猶太裔男生的複合體,矮瘦,乾黑,呆蠢到欲仙欲死欲銷魂,七天六夜,從不敢接近她兩公尺以內,彷彿我身上有疾管局公告的致命病菌。

最後一天上午,在天祥青年活動中心,大家忙著交換通信地址(對不起,當時沒有手機、臉書或 Line),她遠遠看到我,似乎察覺尷尬的秘密,忽然盯著我說:「那個你!」因為她根本不知道我的名字。

我像是被警車大燈直照的夜賊,腦袋轟然空白,暫時失去運轉機能,兩分鐘後恢復知覺,像是經歷一場嚴重宿醉,只知道她跟我聊了幾句,夾雜一個淺笑,然後,在我的筆記本裡,寫下她家的電話與地址。

日後,我仔細盯著她的字跡,大概超過一百次,甚至能默寫那些國字與阿拉伯數字;但是,我從來沒打過電話,也不曾寫信給她。對我而言,那個決定性時刻一結束,瑪莉的雕像就已完成。

接下來,我陷入一個特別時期,我稱之為「恐怖香水亮片信紙時期」,背景音樂大約是 Bee Gees 與 ABBA 合唱團的 Billboard 暢銷排行金曲。

換言之,我與其他幾位女生密集通信。很難向現時的年輕人解釋,我們那年代,寫信,而且是規規矩矩買了信紙信封,寫完五百字到一千字的白紙黑字(連情書都還不是,比較像是自我交代的存證信函),花式摺紙放入廉價香味的信封,貼上郵票,熱烈之際貼限時專送,感情穩定就貼平信郵資,然後投入郵筒,再來,等待時間以四十八小時起跳。

這一切,老派一點稱為「筆友」,從互相探索的誠意開始;如今,已被交換臉書與 Line 帳號取代,所有溝通往來,以秒為計算基礎,「已讀不回」是聯邦重罪,可以直接丟進回收筒淘汰。

歷經一段手忙腳亂的多方通信時光,當今的朋友,可以想像是「同時開三、四個MSN視窗聊天」,我總算找到我的初戀女友,一位嬌小標緻的女生。問題是,她家住台中,意味著,我們大多只能依靠中華郵政,當時叫做「郵政總局」,還有「電信總局」,維繫雙方感情溫度。

就在此時,搭載地獄火及響尾蛇飛彈的阿帕契直升機,在雷達上偵測出異狀,適時升空攔截,簡單說,我家的輪盤式電話,「0」的數字孔裝上小鎖,確保我無法撥打長途號碼;我家信箱如同加裝了網路公司的「色情守門員」,所有異性信件一律被攔截,我的情書像是單向街,再也沒有回音。

母子關係跌落谷底,她不承認偷藏信件,我則找不到證人證物。結果是,當我剛滿二十歲,就租了一個郵政信箱,重要信件再也不寄回家,那是我成年的宣示,也是我與母親長期決裂的象徵。

至於那段初戀的高潮是,對方忍不住思念,暑假翹家北上,我安排她住在高中死黨的租房裡,當時他們回家放長假,屋內空無一人。我們兩小無猜自以為是純愛電影,在世界中心呼喊愛情,每天窩在又熱又窄的男生宿舍裡,幻想是浪跡天涯的鴛鴦大盜,腦海重複播放毫無根據的浪漫影像,事實上只是一齣普級卡通。若在今天,《蘋果日報》大概會以「高校少女蹺家,遭狼友略誘同居」為八十級斗大標題,定義我們的純真小戀情。

鴛鴦大盜亡命一星期,有天晚餐後,我們手牽手散步回來,在住處樓下撞見我守候多時的母親,《藍色珊瑚礁》布魯克.雪德絲與那個名字很長沒人記得的少年被拆散。隔天,她被家人接回,我則在家關禁閉。

那是升高三的暑假,從此以後,我極少與母親交談,直到十幾年後,她中風為止。

.jpg)

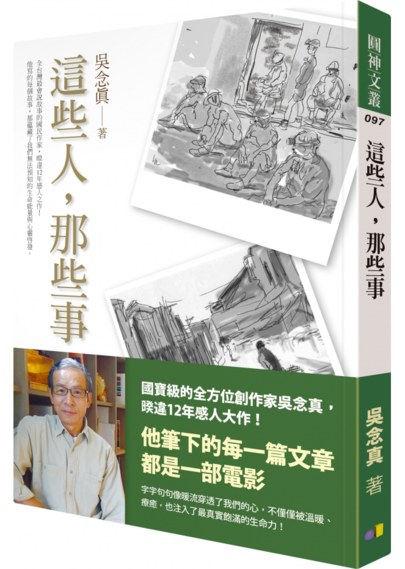

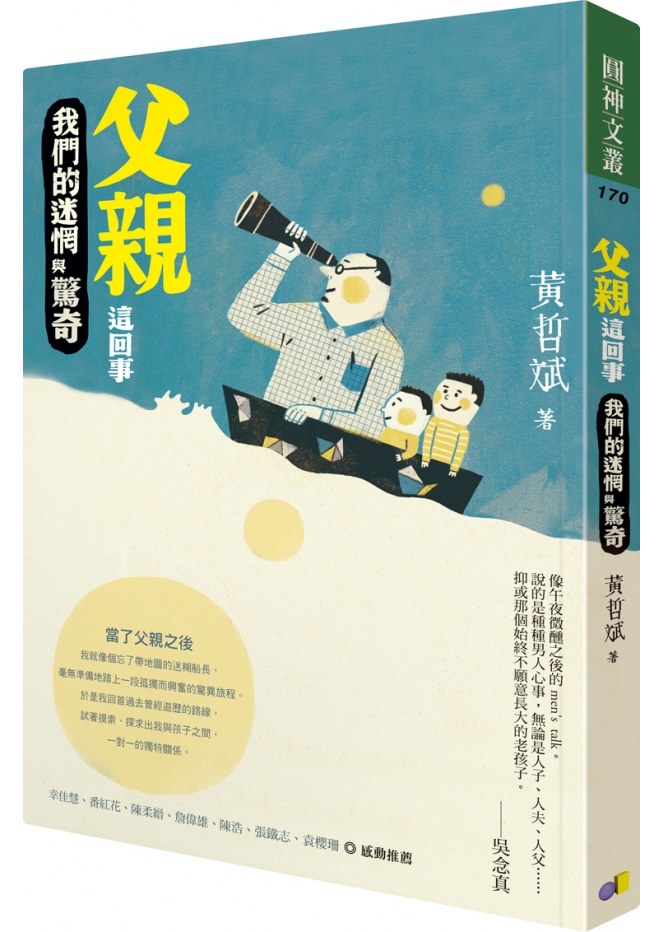

--摘自《父親這回事:我們的迷惘與驚奇》

往前送別父母,往後目迎子女,身為「三明治世代」的心情

每個讀者心中也有一個分類表:已讀.未讀.假裝看過.看了就忘.

討論正夯,為書籍分類的Book Tip!我的紙本書分類小貼,真誠呈現個人意見,只送不賣

.jpg)

.jpg)

.jpg)