close

內容簡介

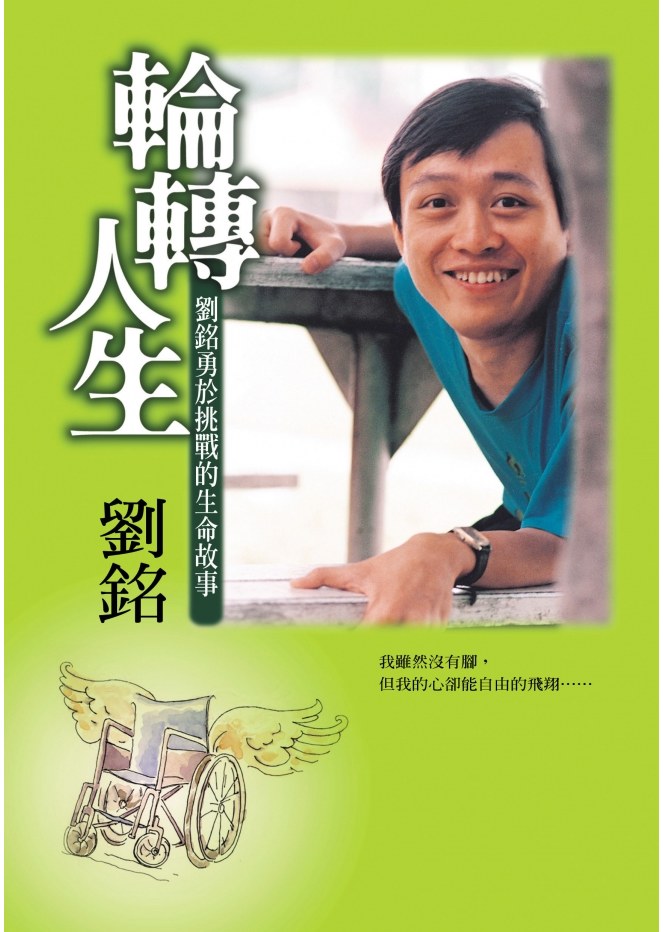

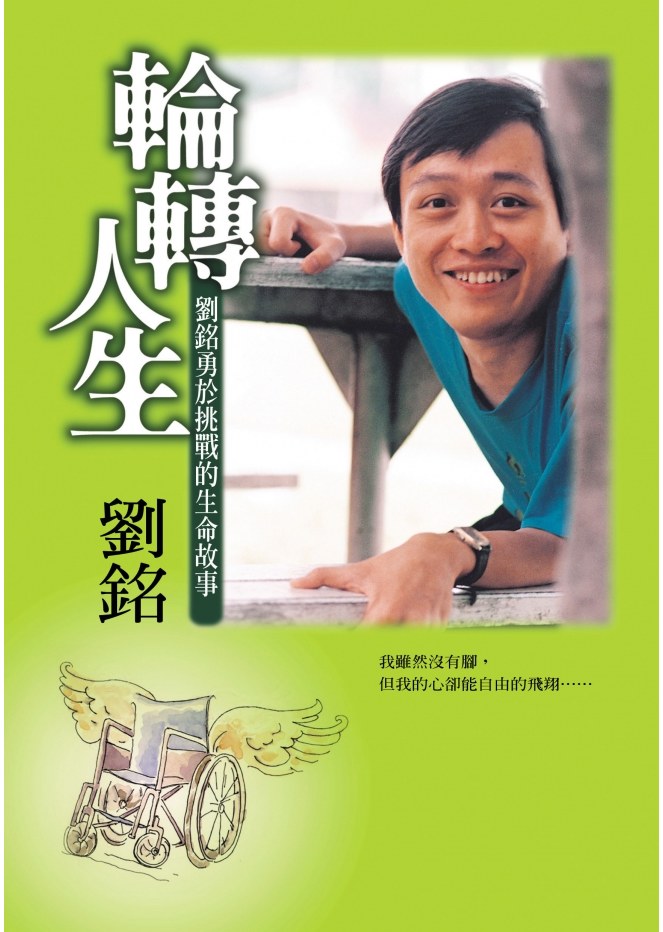

台灣的乙武洋匡,一個生命勇者的感人故事。

警廣的節目主持人劉銘,三歲那年的一場高燒,讓他失去了雙腳,九歲那年,他被送進廣慈博愛院,在那裡整整待了十三個年頭,雖然生命坎坷,卻始終樂觀積極、開朗向上,不僅榮獲了十大傑出青年、金毅獎、金鐘獎,深受聽眾的歡迎與肯定!

作者介紹

這就是劉銘

‧一九六○年生。

‧ 三歲罹患小兒麻痺,喪失行走的能力。

‧ 九歲住進廣慈博愛院,在那兒度過了十三個年頭。

‧ 松山商職畢業。

‧ 現任「廣青文教基金會」執行長、警廣「劉銘‧李燕時間」節目主持人。

‧ 曾獲八十一年度台灣省教育廳所頒「社教有功人員獎」、八十二年度省政府社會處所頒第七屆「金毅

獎」、八十三年度「全國十大青年」、八十五年度廣播金鐘獎「公共服務類節目獎」等。

‧ 八十九年成立「聽你說」心情支持專線,服務殘障朋友,聆聽殘障朋友的心聲。

‧編有《愛的路上你和我》。

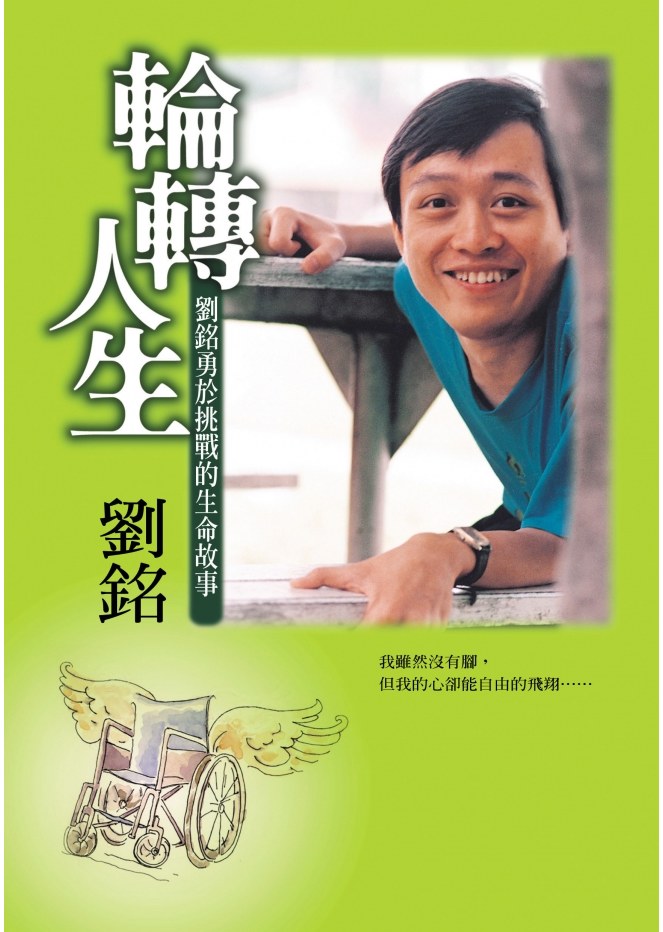

警廣的節目主持人劉銘,三歲那年的一場高燒,讓他失去了雙腳,九歲那年,他被送進廣慈博愛院,在那裡整整待了十三個年頭,雖然生命坎坷,卻始終樂觀積極、開朗向上,不僅榮獲了十大傑出青年、金毅獎、金鐘獎,深受聽眾的歡迎與肯定!

作者介紹

這就是劉銘

‧一九六○年生。

‧ 三歲罹患小兒麻痺,喪失行走的能力。

‧ 九歲住進廣慈博愛院,在那兒度過了十三個年頭。

‧ 松山商職畢業。

‧ 現任「廣青文教基金會」執行長、警廣「劉銘‧李燕時間」節目主持人。

‧ 曾獲八十一年度台灣省教育廳所頒「社教有功人員獎」、八十二年度省政府社會處所頒第七屆「金毅

獎」、八十三年度「全國十大青年」、八十五年度廣播金鐘獎「公共服務類節目獎」等。

‧ 八十九年成立「聽你說」心情支持專線,服務殘障朋友,聆聽殘障朋友的心聲。

‧編有《愛的路上你和我》。

規格

商品編號:00400057

ISBN:9576077869

頁數:264,中西翻:1,開本:1,裝訂:1,isbn:9576077869

ISBN:9576077869

頁數:264,中西翻:1,開本:1,裝訂:1,isbn:9576077869

各界推薦

◎多一點關照,多一點不同 大塊文化董事長/郝明義

去年,一個太陽亮得讓人睜不開眼睛的夏天下午,劉銘和李燕主持的「劉銘‧李燕時間」邀我去上節目。

那是一次很有趣的經驗。兩位主持人,一人拄著柺杖,一人坐著輪椅,上節目之前,兩人的言談都很平常,但是一進錄音間,一個原本只是訪談間插播交通路況的廣播節目,突然被他們轉換成一個綜藝電視節目似的。兩個人插科打諢,加上生動的肢體語言,讓人感覺到那是一個活潑又自在的節目。

下了節目,我們多談了一會兒,從他們的工作情況,談到了目前「殘障」者的就業狀況。過去,我知道台灣社會對「殘障」者的就業沒那麼友善,但是經過這麼多年,相信以台灣今天的法令和社會環境而言,「殘障」者的就業狀況應該大幅改善了。

但那天他們告訴我的是,沒有。

「殘障」者的主要就業還是四個行業:按摩、算命、修鐘錶、刻印章。雖然根據法令,公家機關每有五十名雇員,就須聘用一名「殘障」者;私人企業每有一百名雇員就須聘用一名「殘障」者,否則就得罰款,但大家寧願罰款。因為這樣罰下來的款,光是台北市一個地方就累積了五十六億元。

他們認為現在殘障者所需要的不再是各種就業輔導,或是「身有一技之長」,相對的,現在需要的是社會願意接受他們已經「身有一技之長」,讓他們有實際工作的機會。

和他們的談話,讓我很意外。

很長的一段時間,我不願意承認自己是個「殘障者」,也不願意和「殘障」之類的稱呼扯上關係。

有些背景因素。

最主要的原因,是不同意所謂「殘障」這種說法。我的基本想法是:人,各有不便。下肢不便而要拄柺杖的人,和視力不好要戴眼鏡的人,並沒有不同。或者,換個比方,在籃球場上,和喬登比起來,太多人就算不拄柺杖,仍然不啻「殘障」。「殘障」應該是個相對,而不是絕對的概念。

第二個原因,來自於多年前接受一次採訪的經驗。我和記者再三說明自己的觀念,但是出來的文章,我還是成了一個「奮發向上,不畏肢體限制所困」等等的「殘障有為青年」。我實在不覺得自己有多奮發,也不覺得多有為││我和任何人一樣,如果說是在工作上有什麼成果,其中固然有自己的努力在內,也有一定的運氣在內,總覺得這和「殘障有為」的關係不大。

因而,我多年不談「殘障」,總覺得可以從另一個角度詮釋「殘障」。

但是那天和劉銘與李燕的交談,卻讓我體認到今天在台灣的社會裡,另有一番現實。對於這個現實,我還有太多需要再思考的地方。

譬如,「殘障」雖然是個相對的概念,但有個前提,那就是要有一個公平競爭的環境。如果一個環境在硬體的設施上諸多限制不便,在軟體的心理上諸多歧視排斥,那麼,許多人會把「殘障」當作是個絕對的概念,也就不足為奇了。

接著我和他們定期聚會,是朋友的交流,也是找個機會跟他們補習。

後來,劉銘寫了這本書。

劉銘不只是寫了他的經歷和故事,也不只是寫了他的求生之路,他也用自己主持廣播節目的幽默與生動,讓我們看進了身障者生活中種種不為人知的角落。就像劉銘常說的,現在的台灣社會,殘障者需要的是了解與接納,而不是輔助與同情,這本書,也在傳達同樣的訊息。

就我個人來說,劉銘所描述的殘障的世界,是既熟悉又陌生的。熟悉,是其中許多情節在我身上也發生過;陌生,是他經歷了更多在我想像之外的折磨與痛苦。

所以我讀他的書有兩個感覺:一個感覺是體會到自己的幸運。雖然同樣是肢體障礙,但是我的成長路程比他順遂太多。另一個感覺就是對他的佩服。在那麼多種種磨難後,他還維持這麼開朗的人生觀,隨時都保有機智的幽默,難能可貴。換作是我,沒有把握。

當然,肯定有一點是我比不上他的,那就是他的自律。因為擔心別人抱他上下輪椅的不便,因此劉銘十分注意自己的飲食,絕不使自己的體重超過三十八公斤。我雖然不需要別人抱著上下輪椅,但是需要扶助的地方仍然很多,可是我對飲食的控制,就完全沒有自知之明。

大家可以特別注意他寫自律與自信那一章。

最後我想呼應劉銘這本書,提出一個建議。

去年劉銘他們的廣青基金會舉辦一個「圓、缺之間││國際身心障礙者紀錄片影展」。影展裡一部「鐵肺人生」,主角馬克因為小兒麻痺而脊椎嚴重扭曲變形,難以自行呼吸,因而必須置身於一個圓桶形的「鐵肺」才能生存。

看那部電影的時候,我注意到馬克說了一句話:"Disabled" doesn,t mean"Handicapped".(「Disabled」並不等同「Handicapped」)

「Disabled」和「Handicapped」,這兩個字的差別,以前沒有注意過。聽了馬克的話,查了一下字典(劍橋大學在網路上的Cambridge International Dictionary),發現大有不同。

「Disabled」指的是「欠缺某種肢體能力」。

「Handicapped」指的是「經由先天、意外或疾病而導致的一種心理或生理情況,因這種情況而使得日常起居要比沒有這種情況的人困難一些」。

換句話說,「Disabled」只是一種事實陳述,陳述「欠缺某種肢體能力」;「Handicapped」則強調「日常起居要……困難一些」。

「Disabled」和「Handicapped」,我們很容易一律譯成「殘障」。但是即使生活重度不便,必須以「鐵肺」為生的馬克,還這麼注重「Disabled」和「Handicapped」的差異,主張「Disabled」並不等同「Handicapped」,令人印象深刻。

在台灣,過去不論是英文的「Disabled」還是「Handicapped」,很容易被叫成「殘廢」,後來調整為今天普及的「殘障」。這樣的稱呼,和大陸稱呼「殘疾」、韓國稱呼「障礙者」、日本稱呼「身障」相對照,可以看出不同社會的不同稱呼,代表著不同的文化。

我覺得台灣社會到了應該把「殘障」再改稱為「身障」的時候。科技的諸多進步,本來就在如此呼應。前年我回韓國,在金浦機場候機室裡,看到大韓航空一張巨型海報。一個女郎坐在輪椅上看著電腦螢幕,旁邊的文案寫著:「我在家裡為您處理訂位服務。」網路在消弭身障者與社會的距離,令人感動。台灣社會對待Handicapped的硬體環境,逐漸在啟動改善中,軟體與心理環境,也到了再調整的時候。

◎多看的一眼 中國時報浮世繪版主編/夏瑞紅

人海茫茫、擦身來去間,有一種人就是會吸引你多看一眼。

劉銘正是這種人。

十年前,松山機場。一群新聞局專員與廣青合唱團要搭機飛金門勞軍,我是隨行記者。在三十多名殘障團員當中,我很快注意到那個看起來最小卻又最大的坐輪椅的男士。

最小,是因為他安靜地微屈在輪椅上的身形。其他人或拄著柺杖、或自己轉輪椅四處遊走,但他顯然連雙手都使不上力,所以選擇安於不動,安於輪椅上一方小小的自在領域。

最大,是因為我看到幾乎此行每個人都繞著他說說笑笑,他儼然成了一個場子的中心,而且不知道為什麼就讓人直覺那是發號施令的指揮中心。

當然,也因為他偶爾笑得最大聲,嚇到看得出神的我。

打聽之後,才知道他是劉銘,合唱團的男高音兼節目主持人。

那趟金門行,因為不輸職業歌手的優美歌聲,和眉宇間的一股英氣,我常多看劉銘一眼。

回台後,有一天劉銘說他有世界男高音多明哥演唱會的票,請我一起去聆賞。演唱會現場冠蓋雲集,很多藝文圈朋友互相招呼寒暄,忽然有位西裝筆挺的男士衝過來抓住劉銘的手,熱情大呼好久不見,旋即又鬆開手,面有難色:「啊……真對不起,我、我怎麼一下子記不得你的名字?」這時劉銘輕鬆海派哈哈一笑,脫口就說:「沒關係、沒關係,我還記得我的名字,我可以告訴你……」劉銘窩心的機智幽默,讓我再多看他一眼。

後來劉銘在警廣工作,邀我去上節目;成立廣青文教基金會,請我共襄盛舉;榮獲十大傑出青年獎,與我分享喜悅;步入結婚禮堂,讓我見證愛情馬拉松的莊嚴;多年來,生日那天都會收到他和事業拍檔李燕合送的禮物,也令我一邊讚嘆、一邊自慚,實在不如他對朋友這樣細心周到……

於是,每一次相會,劉銘都以真誠、尊重與熱情,使我不由得又多看他一眼。

劉銘書上寫到,很多身心障礙朋友最恨人家多看一眼,而他卻在「金毅獎」領獎台上說:「看我,請看我!」事實上他從小就常刻意練習站出來,藉旁人的「多看一眼」來開擴膽量和肚量。讀到這裡,老是多看劉銘一眼的我,覺得特別有意思。尤其是,時下因多看一眼而血肉模糊的青少年兇殺案層出不窮,我最想問問劉銘,在得到名聲、站穩社會一席之地以前,一個人離鄉背井在殘疾孤兒收容所裡奮力「搖椅子」的小小劉銘,何以堪受那比一般人多看的一眼?

劉銘客氣地回答,他也不知道,也許該歸功於一路上遇到的師長都疼愛他、鼓勵他,讓他不知不覺中建立起一份自尊自信。

這是好理由,但劉銘似有一份對此生與此身,完全領受完全愛惜的平安泰然,也許更是不易看透的神祕關鍵。

智者曾說,不缺錢就是富裕。「不缺錢」不只意味錢夠用,更重要的是沒過多用錢的欲望,一個老是不滿足的億萬富翁,其實與日夜為錢恓恓惶惶的窮光蛋無異。相同的,什麼樣的身體才沒有殘缺、才不是牢籠呢?看不見的海面下,遠遠豐富多變過看得見的海面上,而人身深邃遼闊甚於大海。不看一個人能否善用身心使人生真正前進,卻只用表面形貌的少數差異來界定「殘障」,恐怕不免偏失。

頭條社會新聞那些傷害自己也傷害別人的罪犯,往往五官分明、四肢健全。一個人盲目揮霍身體,聽不見生命的呼喚,說不出內心的話語,無法舉步走向光明,會不會是某種看不見卻更深沈的「殘障」?

常自嘲「頭部以下、全組壞了了」的劉銘,在我看來,卻是富裕的人。他很小就看清自己的「成本」,因此不管是人生的投資還是賭博,都不會太超出把握;對於這樣的身體能享的樂與必受的苦,他也早有預算;但他絕不在社會成見的框架裡建築棲身之所,他突破重圍、快樂經營不一樣的人生。所以,他不在一般殘障朋友習慣從事的行業裡搶飯碗,勇於依興趣志向為自己創造各種工作機會;當年他寫好一份節目企劃案出發毛遂自薦時,會先評估哪家廣播公司辦公室有現成的無障礙設施;他可以定下心、沈住氣,用八年贏得岳父母歡歡喜喜把女兒交給他;他能坦然介紹他得意的「隨身法寶」││解決如廁不便的半斤塑膠袋……

更重要的是,這一路走來所經歷的人事物,不管看來是好是壞,他都能照單全收,一筆筆存入生命的戶頭,以儲蓄足夠的資本,結合無數工作夥伴、師長、朋友之力,辦「頌愛之旅」帶領殘障朋友縱橫五湖四海,藉廣播拜訪天涯知音,由一個個企劃活動推展殘障教育理想……

一個從不被「自己」礙到的人,才是真正自由的人。

透過劉銘的自傳,再多看他一眼時,我這樣想。

◎ 現代廖添丁 金鴻兒童文教基金會執行長/陳嘉文

「各位觀眾,現在讓我們以最興奮的心情、期待的眼神,以及最熱烈的掌聲,歡迎節目主持人劉銘、李燕……」這段開場白是我們基金會與劉銘所屬的廣青文教基金會,過去五年來針對全省的學校、監獄、少輔院及殘障福利機構,舉辦的「少年耶!讚哦!」活動開場白。如同這段對白帶給觀眾的驚喜,劉銘一生也能用「驚喜」兩個字來形容。

不了解劉銘的人,總是驚喜地對他表示,你聲音這麼好聽,節目內容豐富又幽默,不能相信本人竟然是一位重度殘障朋友。了解劉銘成長背景的人,更驚喜知道原來老天爺三歲就跟他開了一個大玩笑,在經歷了許多挫折及挑戰後,劉銘終能憑著堅強毅力,在工作及生活上闖出一片天空。

我們平日喜歡以「帥哥」互稱對方。對我而言,自信的男人最帥,他如果不是有些不方便,憑他的條件一定吸引更多的女孩子(當年結婚時,可是有不少女孩子暗暗哭泣),而我這個帥哥總是被他在舞台上調侃為「帥的地方都被割掉了」。回顧我倆交往的八年中,劉銘的成長可比喻為「現代廖添丁」,有以下幾點緣由:

原因之一「行俠仗義」。過去十年來,劉銘與他的最佳拍檔李燕,主持警廣節目,不僅報導路況,更設計了許多膾炙人口的單元,從「愛的路上你和我」,到各類醒世小語,他們以幽默詼諧的口吻,為市井小民、尤其是弱勢團體謀求福利。我常在坐計程車時,聽到司機邊聽他們的節目跟我說,一聽到他們的聲音,所有的煩惱都沒了,真希望節目時間能長一點。

原因之二「劫富濟貧」。記得有次「少年耶!讚哦!」活動到雲林斗南中學表演結束後,大夥兒約二十人在餐廳用餐時,突然間有位肢障的媽媽騎著摩托車,載著唸國小的男孩來販賣公益彩券,霎時劉銘二話不說,拿出剛領到的主持費買了十張,並且吆喝大家一起買,大夥共襄盛舉共買了七十多張,中了又繼續兌換。不一會兒,小男孩袋中的彩券幾乎全賣光了,劉銘還勉勵那位小孩要好好唸書及孝順父母,此時只見小男孩眼淚汪汪的不停感謝。在金門參加社會局所舉辦的「身心障礙者親子座談會」,劉銘、李燕、麗紅等夥伴更是將講師費捐出,相信當時他們一定認為「施比受更有福」。

原因之三「飛簷走壁」。過去我還在聯合報工作時,兩個單位就曾經合作,率領一群有歌唱及樂器才藝的殘障朋友到各地表演。爾後我任職於基金會擔任執行長,我們更將活動延伸到離島的金門及澎湖。民國八十七年,還受到日本政府邀請,參加第三十四屆全國身障者運動大會。這幾年來,劉銘更是年年挑戰不可能的任務,率領一群身心障礙朋友,包括肢障(坐輪椅)、聽語障及視障者,前往世界各地旅遊。他們已先後去了德國、瑞士、法國,今年還要計畫去奧地利、捷克。劉銘或許不能像廖添丁一樣在屋頂上飛來飛去(他上下車或飛機都要志工抱著),卻比一般人更厲害,上山下海都難不倒他。不過以我抱過他的經驗來說:劉銘,你該減肥了。

原因之四「精力充沛、創意十足」。劉銘每天早上九點半離開家上班,一直工作到晚上九點半才回家,一天至少工作十二個小時。週末還不時要前往學校演講,或到三峽為社區民眾上課,我有時真懷疑,他不累啊!即使回到家,腦筋卻也沒停著,每年基金會總是能策劃出獨一無二的活動,如針對殘友的「聽你說心情支持專線」「國際身心殘障者紀錄片影展」等,其創意及執行的成果在在讓我好生佩服。

聽到出版社主動要為劉銘出書,我可是一點也不驚訝。多年來聽他在舞台上,若無其事地敘述自己成長歷程,此時台下聽眾,不論是有殘障小孩的家長或是監獄受刑人,早已熱淚盈眶,深深為他感到不捨,無形中也激勵大家奮發向上。所謂「悲觀的人是看到機會之後的困難,樂觀的人是看到困難之後的機會」,機會是給那些隨時準備好的人;對劉銘而言,他的人生沒有抱怨,只有感恩與努力。

◎ 亦師亦友的工作夥伴 警廣節目主持人/李燕

男人選女人,據說有三要:在家是主婦、出外是貴婦、床上是蕩婦,這三種角色並不好扮演,所以說男人經常失望。

十年前,劉銘尋找廣播合作夥伴,也有三要:一要廣播科班出身,這樣才能彌補他最初的專業不足;二要未婚,這樣才不會有家累,無法專心於廣播工作;三要長相「愛國」,如此才不會招蜂引蝶、外務纏身。而我不知是幸,或不幸?竟然吻合了他「三要」條件,就此展開廣播史上少見的雙人搭檔生涯。

經過十年的合作,劉銘對我而言,也扮演了三種角色,那就是夥伴、朋友與老師。

在工作夥伴這個角色中,劉銘向來要求嚴格、追求完美。有五年的時間,他堅持每次節目的開場白,都要完成逐字稿;他會在你已經很累、很想回家的時候,不管你苦苦哀求的表情,依舊趴在電腦前,執意要把企劃案修完整;別看他重度殘障,卻相當具有行動力,只要他想做的事,你是阻止不了他的;最讓他津津樂道的,就是帶一群殘友出國旅遊,最初他提議時,我覺得天方夜譚,不過,依據多年相處經驗,我相信他說到做到,最後,果然成果輝煌。

與他做朋友是有趣的,因為他非常喜歡創意、搞笑。以往他最常玩的遊戲,就是打電話給你,或是接電話時,裝模作怪的「變聲」,只要對方聽不出來是他,就可以讓他高興好久。後來,他帶了廣播班之後,就利用學生在做現場節目時,喬裝腦性麻痺患者口齒不清的聲音打電話進現場。有一次,還讓學生當場感動地掉下淚來,覺得自己太偉大了,竟然能用廣播節目去安慰殘障者。當然,東窗事發之後的結果,就是那批學生只要聽到腦性麻痺患者的來電,直覺就喊:「劉老師!別鬧了!」

能當他的學生更是件幸福的事,因為他從不會對學生疾言厲色。記得,有次學生在教室裡吵鬧不休,正想出去教訓他們時,他對我說:「我去罵他們,這群學生實在太吵了!」我說:「你真要罵他們嗎?」他說,沒錯。然後,就看他一人用力推輪椅,從辦公室到外面教室,心想「這真是一個奇蹟,跟他共事那麼久了,未見過他罵人,而這次他竟然生氣要罵人了」,我趕緊叫一旁的志工停下手邊的事,來看看劉銘老師是如何罵人的?

只見他到前面,拿起麥克風後,輕聲細語的說:

「各位同學,請把嘴巴關起來。」然後他就開始上課了。

我跟志工看到這畫面,差點沒像卡通人物一樣跌倒,事後問他,這就是你的罵人內容嗎?他正經的說:「是啊,這已經很嚴厲了。」我說:「可是同學還是在說話啊?」

「聽得懂的人,就會安靜;聽不懂的人,就隨他吧!」這就是他的答案。「無為而治」是他教導學生的特色之一。

他奉為圭臬的就是「教育,即關愛與榜樣而已」這句話。所以,劉銘相當重視身教,他總認為,要做到不隨意發怒,才能講授情緒管理;能做到隨緣佈施,才能要求旁人發揮愛心。

十年,近乎三千多個日子裡,相信在他這位老師的耳濡目染之下,原本桀驁不馴、乖張悖逆的我,定可像唐三藏教導徒弟孫悟空一般,脫去層層野蠻外衣,最後修得正果,當然,這也是我個人的期許。

曾有人問:「你們吵不吵架?」原本不愛吵架的劉銘,經過十年相處後,開始會跟我吵架,有時會想這是幸、或不幸?不過,我們最棒的地方,就是吵架時,總會有一方主動向對方道歉,雖然,十之八九那個道歉的角色是我,有些委屈,但我也常記得劉銘所說的格言││「常想一二」。

總括而言,這十年的合作生涯裡,雖是苦樂參半,但是,我要跟這位亦師亦友的工作夥伴說,謝謝你當初選擇了我。因為與你共事,的確是我生命中一件幸運的事。

去年,一個太陽亮得讓人睜不開眼睛的夏天下午,劉銘和李燕主持的「劉銘‧李燕時間」邀我去上節目。

那是一次很有趣的經驗。兩位主持人,一人拄著柺杖,一人坐著輪椅,上節目之前,兩人的言談都很平常,但是一進錄音間,一個原本只是訪談間插播交通路況的廣播節目,突然被他們轉換成一個綜藝電視節目似的。兩個人插科打諢,加上生動的肢體語言,讓人感覺到那是一個活潑又自在的節目。

下了節目,我們多談了一會兒,從他們的工作情況,談到了目前「殘障」者的就業狀況。過去,我知道台灣社會對「殘障」者的就業沒那麼友善,但是經過這麼多年,相信以台灣今天的法令和社會環境而言,「殘障」者的就業狀況應該大幅改善了。

但那天他們告訴我的是,沒有。

「殘障」者的主要就業還是四個行業:按摩、算命、修鐘錶、刻印章。雖然根據法令,公家機關每有五十名雇員,就須聘用一名「殘障」者;私人企業每有一百名雇員就須聘用一名「殘障」者,否則就得罰款,但大家寧願罰款。因為這樣罰下來的款,光是台北市一個地方就累積了五十六億元。

他們認為現在殘障者所需要的不再是各種就業輔導,或是「身有一技之長」,相對的,現在需要的是社會願意接受他們已經「身有一技之長」,讓他們有實際工作的機會。

和他們的談話,讓我很意外。

很長的一段時間,我不願意承認自己是個「殘障者」,也不願意和「殘障」之類的稱呼扯上關係。

有些背景因素。

最主要的原因,是不同意所謂「殘障」這種說法。我的基本想法是:人,各有不便。下肢不便而要拄柺杖的人,和視力不好要戴眼鏡的人,並沒有不同。或者,換個比方,在籃球場上,和喬登比起來,太多人就算不拄柺杖,仍然不啻「殘障」。「殘障」應該是個相對,而不是絕對的概念。

第二個原因,來自於多年前接受一次採訪的經驗。我和記者再三說明自己的觀念,但是出來的文章,我還是成了一個「奮發向上,不畏肢體限制所困」等等的「殘障有為青年」。我實在不覺得自己有多奮發,也不覺得多有為││我和任何人一樣,如果說是在工作上有什麼成果,其中固然有自己的努力在內,也有一定的運氣在內,總覺得這和「殘障有為」的關係不大。

因而,我多年不談「殘障」,總覺得可以從另一個角度詮釋「殘障」。

但是那天和劉銘與李燕的交談,卻讓我體認到今天在台灣的社會裡,另有一番現實。對於這個現實,我還有太多需要再思考的地方。

譬如,「殘障」雖然是個相對的概念,但有個前提,那就是要有一個公平競爭的環境。如果一個環境在硬體的設施上諸多限制不便,在軟體的心理上諸多歧視排斥,那麼,許多人會把「殘障」當作是個絕對的概念,也就不足為奇了。

接著我和他們定期聚會,是朋友的交流,也是找個機會跟他們補習。

後來,劉銘寫了這本書。

劉銘不只是寫了他的經歷和故事,也不只是寫了他的求生之路,他也用自己主持廣播節目的幽默與生動,讓我們看進了身障者生活中種種不為人知的角落。就像劉銘常說的,現在的台灣社會,殘障者需要的是了解與接納,而不是輔助與同情,這本書,也在傳達同樣的訊息。

就我個人來說,劉銘所描述的殘障的世界,是既熟悉又陌生的。熟悉,是其中許多情節在我身上也發生過;陌生,是他經歷了更多在我想像之外的折磨與痛苦。

所以我讀他的書有兩個感覺:一個感覺是體會到自己的幸運。雖然同樣是肢體障礙,但是我的成長路程比他順遂太多。另一個感覺就是對他的佩服。在那麼多種種磨難後,他還維持這麼開朗的人生觀,隨時都保有機智的幽默,難能可貴。換作是我,沒有把握。

當然,肯定有一點是我比不上他的,那就是他的自律。因為擔心別人抱他上下輪椅的不便,因此劉銘十分注意自己的飲食,絕不使自己的體重超過三十八公斤。我雖然不需要別人抱著上下輪椅,但是需要扶助的地方仍然很多,可是我對飲食的控制,就完全沒有自知之明。

大家可以特別注意他寫自律與自信那一章。

最後我想呼應劉銘這本書,提出一個建議。

去年劉銘他們的廣青基金會舉辦一個「圓、缺之間││國際身心障礙者紀錄片影展」。影展裡一部「鐵肺人生」,主角馬克因為小兒麻痺而脊椎嚴重扭曲變形,難以自行呼吸,因而必須置身於一個圓桶形的「鐵肺」才能生存。

看那部電影的時候,我注意到馬克說了一句話:"Disabled" doesn,t mean"Handicapped".(「Disabled」並不等同「Handicapped」)

「Disabled」和「Handicapped」,這兩個字的差別,以前沒有注意過。聽了馬克的話,查了一下字典(劍橋大學在網路上的Cambridge International Dictionary),發現大有不同。

「Disabled」指的是「欠缺某種肢體能力」。

「Handicapped」指的是「經由先天、意外或疾病而導致的一種心理或生理情況,因這種情況而使得日常起居要比沒有這種情況的人困難一些」。

換句話說,「Disabled」只是一種事實陳述,陳述「欠缺某種肢體能力」;「Handicapped」則強調「日常起居要……困難一些」。

「Disabled」和「Handicapped」,我們很容易一律譯成「殘障」。但是即使生活重度不便,必須以「鐵肺」為生的馬克,還這麼注重「Disabled」和「Handicapped」的差異,主張「Disabled」並不等同「Handicapped」,令人印象深刻。

在台灣,過去不論是英文的「Disabled」還是「Handicapped」,很容易被叫成「殘廢」,後來調整為今天普及的「殘障」。這樣的稱呼,和大陸稱呼「殘疾」、韓國稱呼「障礙者」、日本稱呼「身障」相對照,可以看出不同社會的不同稱呼,代表著不同的文化。

我覺得台灣社會到了應該把「殘障」再改稱為「身障」的時候。科技的諸多進步,本來就在如此呼應。前年我回韓國,在金浦機場候機室裡,看到大韓航空一張巨型海報。一個女郎坐在輪椅上看著電腦螢幕,旁邊的文案寫著:「我在家裡為您處理訂位服務。」網路在消弭身障者與社會的距離,令人感動。台灣社會對待Handicapped的硬體環境,逐漸在啟動改善中,軟體與心理環境,也到了再調整的時候。

◎多看的一眼 中國時報浮世繪版主編/夏瑞紅

人海茫茫、擦身來去間,有一種人就是會吸引你多看一眼。

劉銘正是這種人。

十年前,松山機場。一群新聞局專員與廣青合唱團要搭機飛金門勞軍,我是隨行記者。在三十多名殘障團員當中,我很快注意到那個看起來最小卻又最大的坐輪椅的男士。

最小,是因為他安靜地微屈在輪椅上的身形。其他人或拄著柺杖、或自己轉輪椅四處遊走,但他顯然連雙手都使不上力,所以選擇安於不動,安於輪椅上一方小小的自在領域。

最大,是因為我看到幾乎此行每個人都繞著他說說笑笑,他儼然成了一個場子的中心,而且不知道為什麼就讓人直覺那是發號施令的指揮中心。

當然,也因為他偶爾笑得最大聲,嚇到看得出神的我。

打聽之後,才知道他是劉銘,合唱團的男高音兼節目主持人。

那趟金門行,因為不輸職業歌手的優美歌聲,和眉宇間的一股英氣,我常多看劉銘一眼。

回台後,有一天劉銘說他有世界男高音多明哥演唱會的票,請我一起去聆賞。演唱會現場冠蓋雲集,很多藝文圈朋友互相招呼寒暄,忽然有位西裝筆挺的男士衝過來抓住劉銘的手,熱情大呼好久不見,旋即又鬆開手,面有難色:「啊……真對不起,我、我怎麼一下子記不得你的名字?」這時劉銘輕鬆海派哈哈一笑,脫口就說:「沒關係、沒關係,我還記得我的名字,我可以告訴你……」劉銘窩心的機智幽默,讓我再多看他一眼。

後來劉銘在警廣工作,邀我去上節目;成立廣青文教基金會,請我共襄盛舉;榮獲十大傑出青年獎,與我分享喜悅;步入結婚禮堂,讓我見證愛情馬拉松的莊嚴;多年來,生日那天都會收到他和事業拍檔李燕合送的禮物,也令我一邊讚嘆、一邊自慚,實在不如他對朋友這樣細心周到……

於是,每一次相會,劉銘都以真誠、尊重與熱情,使我不由得又多看他一眼。

劉銘書上寫到,很多身心障礙朋友最恨人家多看一眼,而他卻在「金毅獎」領獎台上說:「看我,請看我!」事實上他從小就常刻意練習站出來,藉旁人的「多看一眼」來開擴膽量和肚量。讀到這裡,老是多看劉銘一眼的我,覺得特別有意思。尤其是,時下因多看一眼而血肉模糊的青少年兇殺案層出不窮,我最想問問劉銘,在得到名聲、站穩社會一席之地以前,一個人離鄉背井在殘疾孤兒收容所裡奮力「搖椅子」的小小劉銘,何以堪受那比一般人多看的一眼?

劉銘客氣地回答,他也不知道,也許該歸功於一路上遇到的師長都疼愛他、鼓勵他,讓他不知不覺中建立起一份自尊自信。

這是好理由,但劉銘似有一份對此生與此身,完全領受完全愛惜的平安泰然,也許更是不易看透的神祕關鍵。

智者曾說,不缺錢就是富裕。「不缺錢」不只意味錢夠用,更重要的是沒過多用錢的欲望,一個老是不滿足的億萬富翁,其實與日夜為錢恓恓惶惶的窮光蛋無異。相同的,什麼樣的身體才沒有殘缺、才不是牢籠呢?看不見的海面下,遠遠豐富多變過看得見的海面上,而人身深邃遼闊甚於大海。不看一個人能否善用身心使人生真正前進,卻只用表面形貌的少數差異來界定「殘障」,恐怕不免偏失。

頭條社會新聞那些傷害自己也傷害別人的罪犯,往往五官分明、四肢健全。一個人盲目揮霍身體,聽不見生命的呼喚,說不出內心的話語,無法舉步走向光明,會不會是某種看不見卻更深沈的「殘障」?

常自嘲「頭部以下、全組壞了了」的劉銘,在我看來,卻是富裕的人。他很小就看清自己的「成本」,因此不管是人生的投資還是賭博,都不會太超出把握;對於這樣的身體能享的樂與必受的苦,他也早有預算;但他絕不在社會成見的框架裡建築棲身之所,他突破重圍、快樂經營不一樣的人生。所以,他不在一般殘障朋友習慣從事的行業裡搶飯碗,勇於依興趣志向為自己創造各種工作機會;當年他寫好一份節目企劃案出發毛遂自薦時,會先評估哪家廣播公司辦公室有現成的無障礙設施;他可以定下心、沈住氣,用八年贏得岳父母歡歡喜喜把女兒交給他;他能坦然介紹他得意的「隨身法寶」││解決如廁不便的半斤塑膠袋……

更重要的是,這一路走來所經歷的人事物,不管看來是好是壞,他都能照單全收,一筆筆存入生命的戶頭,以儲蓄足夠的資本,結合無數工作夥伴、師長、朋友之力,辦「頌愛之旅」帶領殘障朋友縱橫五湖四海,藉廣播拜訪天涯知音,由一個個企劃活動推展殘障教育理想……

一個從不被「自己」礙到的人,才是真正自由的人。

透過劉銘的自傳,再多看他一眼時,我這樣想。

◎ 現代廖添丁 金鴻兒童文教基金會執行長/陳嘉文

「各位觀眾,現在讓我們以最興奮的心情、期待的眼神,以及最熱烈的掌聲,歡迎節目主持人劉銘、李燕……」這段開場白是我們基金會與劉銘所屬的廣青文教基金會,過去五年來針對全省的學校、監獄、少輔院及殘障福利機構,舉辦的「少年耶!讚哦!」活動開場白。如同這段對白帶給觀眾的驚喜,劉銘一生也能用「驚喜」兩個字來形容。

不了解劉銘的人,總是驚喜地對他表示,你聲音這麼好聽,節目內容豐富又幽默,不能相信本人竟然是一位重度殘障朋友。了解劉銘成長背景的人,更驚喜知道原來老天爺三歲就跟他開了一個大玩笑,在經歷了許多挫折及挑戰後,劉銘終能憑著堅強毅力,在工作及生活上闖出一片天空。

我們平日喜歡以「帥哥」互稱對方。對我而言,自信的男人最帥,他如果不是有些不方便,憑他的條件一定吸引更多的女孩子(當年結婚時,可是有不少女孩子暗暗哭泣),而我這個帥哥總是被他在舞台上調侃為「帥的地方都被割掉了」。回顧我倆交往的八年中,劉銘的成長可比喻為「現代廖添丁」,有以下幾點緣由:

原因之一「行俠仗義」。過去十年來,劉銘與他的最佳拍檔李燕,主持警廣節目,不僅報導路況,更設計了許多膾炙人口的單元,從「愛的路上你和我」,到各類醒世小語,他們以幽默詼諧的口吻,為市井小民、尤其是弱勢團體謀求福利。我常在坐計程車時,聽到司機邊聽他們的節目跟我說,一聽到他們的聲音,所有的煩惱都沒了,真希望節目時間能長一點。

原因之二「劫富濟貧」。記得有次「少年耶!讚哦!」活動到雲林斗南中學表演結束後,大夥兒約二十人在餐廳用餐時,突然間有位肢障的媽媽騎著摩托車,載著唸國小的男孩來販賣公益彩券,霎時劉銘二話不說,拿出剛領到的主持費買了十張,並且吆喝大家一起買,大夥共襄盛舉共買了七十多張,中了又繼續兌換。不一會兒,小男孩袋中的彩券幾乎全賣光了,劉銘還勉勵那位小孩要好好唸書及孝順父母,此時只見小男孩眼淚汪汪的不停感謝。在金門參加社會局所舉辦的「身心障礙者親子座談會」,劉銘、李燕、麗紅等夥伴更是將講師費捐出,相信當時他們一定認為「施比受更有福」。

原因之三「飛簷走壁」。過去我還在聯合報工作時,兩個單位就曾經合作,率領一群有歌唱及樂器才藝的殘障朋友到各地表演。爾後我任職於基金會擔任執行長,我們更將活動延伸到離島的金門及澎湖。民國八十七年,還受到日本政府邀請,參加第三十四屆全國身障者運動大會。這幾年來,劉銘更是年年挑戰不可能的任務,率領一群身心障礙朋友,包括肢障(坐輪椅)、聽語障及視障者,前往世界各地旅遊。他們已先後去了德國、瑞士、法國,今年還要計畫去奧地利、捷克。劉銘或許不能像廖添丁一樣在屋頂上飛來飛去(他上下車或飛機都要志工抱著),卻比一般人更厲害,上山下海都難不倒他。不過以我抱過他的經驗來說:劉銘,你該減肥了。

原因之四「精力充沛、創意十足」。劉銘每天早上九點半離開家上班,一直工作到晚上九點半才回家,一天至少工作十二個小時。週末還不時要前往學校演講,或到三峽為社區民眾上課,我有時真懷疑,他不累啊!即使回到家,腦筋卻也沒停著,每年基金會總是能策劃出獨一無二的活動,如針對殘友的「聽你說心情支持專線」「國際身心殘障者紀錄片影展」等,其創意及執行的成果在在讓我好生佩服。

聽到出版社主動要為劉銘出書,我可是一點也不驚訝。多年來聽他在舞台上,若無其事地敘述自己成長歷程,此時台下聽眾,不論是有殘障小孩的家長或是監獄受刑人,早已熱淚盈眶,深深為他感到不捨,無形中也激勵大家奮發向上。所謂「悲觀的人是看到機會之後的困難,樂觀的人是看到困難之後的機會」,機會是給那些隨時準備好的人;對劉銘而言,他的人生沒有抱怨,只有感恩與努力。

◎ 亦師亦友的工作夥伴 警廣節目主持人/李燕

男人選女人,據說有三要:在家是主婦、出外是貴婦、床上是蕩婦,這三種角色並不好扮演,所以說男人經常失望。

十年前,劉銘尋找廣播合作夥伴,也有三要:一要廣播科班出身,這樣才能彌補他最初的專業不足;二要未婚,這樣才不會有家累,無法專心於廣播工作;三要長相「愛國」,如此才不會招蜂引蝶、外務纏身。而我不知是幸,或不幸?竟然吻合了他「三要」條件,就此展開廣播史上少見的雙人搭檔生涯。

經過十年的合作,劉銘對我而言,也扮演了三種角色,那就是夥伴、朋友與老師。

在工作夥伴這個角色中,劉銘向來要求嚴格、追求完美。有五年的時間,他堅持每次節目的開場白,都要完成逐字稿;他會在你已經很累、很想回家的時候,不管你苦苦哀求的表情,依舊趴在電腦前,執意要把企劃案修完整;別看他重度殘障,卻相當具有行動力,只要他想做的事,你是阻止不了他的;最讓他津津樂道的,就是帶一群殘友出國旅遊,最初他提議時,我覺得天方夜譚,不過,依據多年相處經驗,我相信他說到做到,最後,果然成果輝煌。

與他做朋友是有趣的,因為他非常喜歡創意、搞笑。以往他最常玩的遊戲,就是打電話給你,或是接電話時,裝模作怪的「變聲」,只要對方聽不出來是他,就可以讓他高興好久。後來,他帶了廣播班之後,就利用學生在做現場節目時,喬裝腦性麻痺患者口齒不清的聲音打電話進現場。有一次,還讓學生當場感動地掉下淚來,覺得自己太偉大了,竟然能用廣播節目去安慰殘障者。當然,東窗事發之後的結果,就是那批學生只要聽到腦性麻痺患者的來電,直覺就喊:「劉老師!別鬧了!」

能當他的學生更是件幸福的事,因為他從不會對學生疾言厲色。記得,有次學生在教室裡吵鬧不休,正想出去教訓他們時,他對我說:「我去罵他們,這群學生實在太吵了!」我說:「你真要罵他們嗎?」他說,沒錯。然後,就看他一人用力推輪椅,從辦公室到外面教室,心想「這真是一個奇蹟,跟他共事那麼久了,未見過他罵人,而這次他竟然生氣要罵人了」,我趕緊叫一旁的志工停下手邊的事,來看看劉銘老師是如何罵人的?

只見他到前面,拿起麥克風後,輕聲細語的說:

「各位同學,請把嘴巴關起來。」然後他就開始上課了。

我跟志工看到這畫面,差點沒像卡通人物一樣跌倒,事後問他,這就是你的罵人內容嗎?他正經的說:「是啊,這已經很嚴厲了。」我說:「可是同學還是在說話啊?」

「聽得懂的人,就會安靜;聽不懂的人,就隨他吧!」這就是他的答案。「無為而治」是他教導學生的特色之一。

他奉為圭臬的就是「教育,即關愛與榜樣而已」這句話。所以,劉銘相當重視身教,他總認為,要做到不隨意發怒,才能講授情緒管理;能做到隨緣佈施,才能要求旁人發揮愛心。

十年,近乎三千多個日子裡,相信在他這位老師的耳濡目染之下,原本桀驁不馴、乖張悖逆的我,定可像唐三藏教導徒弟孫悟空一般,脫去層層野蠻外衣,最後修得正果,當然,這也是我個人的期許。

曾有人問:「你們吵不吵架?」原本不愛吵架的劉銘,經過十年相處後,開始會跟我吵架,有時會想這是幸、或不幸?不過,我們最棒的地方,就是吵架時,總會有一方主動向對方道歉,雖然,十之八九那個道歉的角色是我,有些委屈,但我也常記得劉銘所說的格言││「常想一二」。

總括而言,這十年的合作生涯裡,雖是苦樂參半,但是,我要跟這位亦師亦友的工作夥伴說,謝謝你當初選擇了我。因為與你共事,的確是我生命中一件幸運的事。