我趴在被壓得咿呀作響的床上,匆匆將電話簿翻到 D 開頭的部分,開始搜尋我的姓氏。

很快就找到我的姓名。傑森.戴申。地址正確。電話號碼正確。

我拿起床頭櫃上的電話,撥了自己家裡的電話。

電話響四聲後,我聽到自己的聲音:「嗨,我是傑森,其實也不盡然,因為真正接起電話的並不是我,是答錄機。你知道該怎麼做。」

嗶聲尚未響起,我便掛斷。那不是我們家的答錄留言。

瘋狂的感覺再度逼近,恐怕會讓我像胎兒一樣蜷縮起來,也會讓我粉碎成千千萬萬片。但我將它阻擋下來,重新唸起我的新咒語:我不能認為自己瘋了。我只能解決這個問題。

實驗物理──胡扯,是所有科學──的主旨就在於解決問題。然而,不可能一次全部解決。總會有一個較大的、最重要的問題,一個大目標。可是一旦你滿腦子只想到問題有多麼巨大,就會失焦。

關鍵在於從小處著手,先專心解決你能回答的問題,開闢出一點可以站立之地。等付出努力後,如果夠幸運,便有可能解開最重要的謎題。就像看一張特殊合成照片要一步步往後退,最後完整影像才會自動出現。

我必須把擔憂、猜疑、恐懼隔離開來,只專注於這個問題,就像在實驗室一樣—一次解決一個小問題。開闢出一點可以站立的乾地。

此時困擾我的最大問題是:我發生了什麼事?這個問題沒有答案。暫時還無法回答。我當然有一些約略的懷疑,可是懷疑會導致偏見,而偏見不會導向真相。

為什麼丹妮樂和查理昨晚不在家?為什麼我看起來好像獨居?

不行,這個問題還是太大、太複雜。要縮小範圍。

我妻子丹妮樂和我兒子查理在哪裡?

有好一點,但還要再縮小。丹妮樂會知道我兒子的下落。

所以就從這個開始:丹妮樂在哪裡?

我將無名指舉到從窗外射入的霓虹燈光下。婚戒的痕跡不見了。真的曾經有過嗎?

我從窗簾扯下一條鬆脫的線頭,綁在無名指上,當作我與以往熟知的世界的實際連結。

然後又回去找電話簿,匆匆翻開,找到唯一一個丹妮樂.華戈絲時停下來,一把將整頁撕下後撥打她的號碼。

聽到她錄在答錄機上熟悉的聲音讓我感動,然而留言本身卻讓我深感不安。 「我是丹妮樂,我出門畫畫去了,請留言。掰。」 丹妮樂的地址在巴克鎮。我身上還剩七十五塊和一點零錢,所以可以搭計程車,不過我想走路。

行人與車流數量都顯示出週五夜晚的氛圍,空氣中也有相當程度的能量浮動著。 我往東走,去找我的妻子。

***

丹妮樂住的是一棟黃磚建築,正面牆上爬滿了最近因為天氣轉冷而逐漸枯褐的長春藤。門鈴仍是老式的黃銅面板,我在第一排從下往上第二個門鈴的位置,看見她婚前的姓名。

我按了三次門鈴,但沒有回應。

透過鑲在門邊高高的玻璃窗,我看見一名穿晚禮服外加大衣的女子,踩著細細的高跟鞋,卡嗒卡嗒從走廊另一頭走來。我退離窗邊,在門被推開時轉過身去。她在講手機,隨著她經過也飄過一陣酒氣,看來她今晚的節目已經提早熱烈展開。她快步奔下階梯,沒注意到我。

我趁著門還沒關上,趕緊推門進入,然後爬樓梯來到四樓。丹妮樂住處的門位在走廊盡頭。

我敲敲門,靜候著。無人應門。

我又回到樓下大廳,不知道是否應該乾脆在這裡等她回來。可是萬一她出城去了呢?如果她回家時發現我像個跟蹤狂在她住處附近流連,會作何感想?

快到大門口時,我的目光掃過一處布告欄,上面貼滿廣告傳單,從藝廊開幕到讀書會到詩歌創作朗誦比賽,什麼都有。吸引我注意的是貼在欄位正中央那張最大的告示。其實是一張海報,宣傳丹妮樂.華戈絲將在一間名叫「力與美」的藝廊辦展覽。

我停下來,很快瞄一眼開幕時間。十月二日,星期五。今天晚上。

***

回到街上,又下起雨來。我攔了一輛計程車。

藝廊位在十來條街外,我們沿著達曼路行駛,值此夜晚交通尖峰時段,這裡儼然成了計程車停車場,我的神經張力也彷彿隨之緊繃到極點。

我放棄搭車,加入重金屬派的文青人潮,行走在冰寒細雨中。

「力與美」是由舊包裝工廠改建的藝廊,排隊等候進入的人龍綿延了大半條街。 渾身發抖、可憐兮兮地等了四十五分鐘後,我終於脫離雨水,付了十五元門票,與一組十人團體被匆匆帶進一間前廳,看見丹妮樂的全名以巨大塗鴉字體寫在四周環繞的牆面上。

在一起這十五年來,我和丹妮樂參加過許多展覽與開幕式,卻從未見識過這樣的場面。

一個身材瘦削、留著鬍子的男人從牆裡一道暗門現身。燈光轉暗。

他說:「我是史蒂夫.康卡利,各位即將看到的作品正是由我製作。」他從門邊一個抽取架扯下一個塑膠袋。「請將手機放進袋子裡,到另一邊再還給你們。」

收集手機的袋子在眾人之間一一傳遞。

「簡單說明一下各位接下來十分鐘的人生歷程。創作者請大家先將理性思考擱置一旁,盡量以感性來體會她的裝置。歡迎參觀『纏結』。」

康卡利拿走那袋手機後,將門打開。我最後一個進入。

頃刻間,我們這群人聚集在一個瞬間變得漆黑的幽閉空間裡,從門砰然關閉的回音聽得出這是一個如倉庫般的偌大房間。

頭上逐漸淡入點點亮光,我的注意力也隨之往上轉移。

是星星。看起來逼真得驚人,一顆顆都蘊含著一種氤氳光色。有些近,有些遠,偶爾還有一顆劃過虛空。

我看出前面擺設了什麼。我們當中有人喃喃低呼一聲:「我的天哪。」

那是一個用壓克力板搭成的迷宮,透過某種視覺效果,看起來彷彿在星空底下連綿不絕。一波波光線如漣漪般穿梭在嵌板之間。

我們一群人慢慢前行。通往迷宮共有五個入口,我站在所有入口的中心交會點,看著其他人漫步走向各自的通道。我注意到從剛才就一直有個低低的聲音,與其說是音樂,倒更像是電視雜訊類的白噪音,低沉而持續地沙沙作響。

我選了一條通道,進入迷宮後,透明感消失了。壓克力板被近乎眩目的強光吞噬,就連腳下也一樣。

一分鐘後,有幾塊嵌板開始顯示循環影像。

誕生──孩子哭嚎,母親喜極而泣。 被判死刑的男人吊在繩圈底下又扭又踢。 暴風雪。 大海。 沙漠景致綿延開展。 我繼續往前。進入死巷。繞過險彎。 影像出現得愈來愈頻繁,循環愈來愈快。 車禍中撞得稀巴爛的汽車殘骸。 正在享受激情歡愛的一對愛侶。 病患被醫生和護士用輪床推過醫院走道時,眼中所見的情景。 十字架。 佛祖。 五芒星。 和平標誌。 核子爆炸。

燈熄了。星星再次出現。

我又能看透壓克力板,只不過現在透明板與某種數位濾波器重疊──有雜訊與大群昆蟲與雪花紛飛。

這使得迷宮中的其他人彷彿是在遼闊荒野上游移的幢幢黑影。

雖然才剛經歷了令人困惑又恐懼的二十四小時,又或者正因為那些經歷,此時此刻目睹的景象才會穿透出來,給予我重重一擊。

儘管看得見迷宮中的其他人,卻不覺得與他們同處一室,甚至不覺得我們在同一個空間。他們似乎相隔好幾個世界,迷失在他們自己的向量空間裡。

剎那間,我感覺一股迷失感排山倒海而來。不是哀傷或痛苦,而是一種更原始的感覺。

一種領悟與隨之而來的驚怖──為了我們周遭無窮無盡的冷漠而驚怖。

我不知道這是不是丹妮樂的裝置藝術想傳達的主要訊息,但我確實有此體悟。

剛剛我們所有人都遊蕩過自己生命的凍原,賦予無意義的事物價值,因為我們愛恨的一切,我們信仰、奮鬥、殺戮與犧牲性命所為的一切,都和投射在壓克力板上的影像一樣毫無意義。

在迷宮出口處有最後一個循環影像—晴朗藍天下,一男一女各牽著孩子的小手,三人一齊奔上草坡──板子上緩緩出現以下一段話: 什麼都不存在。 一切都是夢。 上帝-人類-世界-太陽、月亮、荒蕪的星空──夢,全都是夢;這些並不存在。除了虛空之外,一切都不存在──而你……你不是你──你沒有身軀、沒有血液、沒有骨骼,你只是一個念頭。 ──馬克.吐溫 我走進另一間前廳,發現同團的其他人正圍聚在塑膠袋邊,取回手機。

再過去,進到一間燈光明亮又寬敞的展示廳,有光亮的硬木地板、裝飾著藝術品的牆面、小提琴三重奏……還有一名女子穿著艷麗無比的黑色禮服,站在臨時搭的活動平台上對參觀民眾說話。

我整整花了五秒鐘才認出她是丹妮樂。她艷光照人,一手端著酒杯,另一手打著手勢。

「──真是最美好的一夜,對所有前來支持我新作品的各位,我心中充滿感激。這確實意義非凡。」丹妮樂舉起酒杯,用西班牙語敬道:「iSalud !」(乾杯)

眾人也回敬她,趁著大家飲酒之際,我朝她走去。

近距離的她電力四射、生氣沛然,我費盡力氣才壓制住大聲呼喚她的衝動。這個丹妮樂散發著十五年前我們初次相遇時的活力,當時的她尚未被年復一年的生活──常態、亢奮、憂鬱、妥協──轉化成那個與我同床共枕的女人:一個了不起的母親,也是了不起的妻子,卻仍總得對抗他人談論她原本能有何成就的流言蜚語。

我的丹妮樂眼中有一種力道與距離,有時也讓我畏懼三分。

這個丹妮樂則有些飄飄然。

現在我離她不到三米遠,心怦怦直跳,不知道她會不會發現我,就在這時候…… 四目交接。

她睜大眼睛、張開嘴,看不出她看到我的臉,是驚嚇、高興或只是詫異。

她擠過人群,張開雙臂摟住我的脖子,用力一拉,同時說道:「我的天哪,真不敢相信你來了。你沒事吧?我聽說你出國一陣子還是失蹤了什麼的。」

我不知道該如何回應,便只是說:「總之我來啦。」

丹妮樂已經多年沒擦香水,但今晚擦了,聞起來像是沒有我的丹妮樂,像是在我們各自的氣味混合成一體之前的丹妮樂。

我不想放手──我需要她的觸摸──但她已經退開來。

我問她:「查理呢?」

「誰?」

「查理。」

「你在說誰?」

我心裡像被什麼擰了一下。

「傑森?」

她不知道我們的兒子是誰。我們真的有個兒子嗎?查理存在嗎?

他當然存在。他出生的時候我在場。他掙扎尖叫著來到這個世界十秒鐘後,我便將他抱在懷裡。

「你沒事吧?」她問道。

「沒事。我只是剛剛通過那個迷宮。」

「你覺得如何?」

「差點都要掉淚了。」

「這全是你的功勞。」她說。

「什麼意思?」

「我們一年半前的那次對話呀。你來找我那次,記得嗎?是你啟發了我的靈感,傑森。我打造迷宮的每一天都會想到你,會想到你說的話。你沒看到獻詞嗎?」

「沒有,在哪裡?」

「在迷宮入口。這是為你而做的。我把它獻給你,我也一直試著聯絡你,希望你今晚來當我的特別來賓,可是誰也找不到你。」她微笑著說:「現在你來了,這才是最重要的。」

我心跳得好快,整個廳室簡直就要旋轉起來,忽然間我的老室友萊恩.霍德已經站在丹妮樂身旁伸手摟著她。他身穿花呢套裝,頭髮花白,比我最後一次見到他更白皙些,身材也沒那麼好,不可思議的是,就在昨晚,他還在小村啤酒館為了贏得帕維亞大獎而舉辦的慶功宴上。

「好呀,好呀。」萊恩與我握手說道:「帕維亞先生親臨現場了。」

丹妮樂說:「兩位,我得去招呼一下,盡盡主人的本分,不過傑森,這裡結束後,在我家有個祕密聚會,你要來嗎?」

「樂意之至。」

我目送丹妮樂消失在人群中,萊恩說:「想不想喝一杯?」

當然想了。

主辦藝廊可說是卯足全勁──穿著禮服的侍者端著一盤盤點心與香檳,大廳另一頭還有個餐飲吧台,上方掛著三幅相連的丹妮樂自畫像。

吧台服務生替我們倒酒(麥卡倫十二年威士忌)進塑膠杯時,萊恩說:「我知道你近況好得很,可是我擁有這些。」

真奇怪,他完全不像昨晚我在經常光顧的酒吧裡所看見,那個被仰慕者如眾星拱月般圍住、自負又神氣的男人。

我們端著威士忌,找了一個安靜角落,遠離丹妮樂與環繞在她身旁的喧鬧人群。

當我們站在那裡,看著愈來愈多人從迷宮中出來,我問道:「你最近都在做什麼?我好像跟丟了你的軌跡。」

「我轉到芝加哥大學去了。」

「恭喜。這麼說你在教書囉?」

「細胞與分子神經科學。我也一直在做某種很酷的研究,和前額葉皮質區有關。」

「聽起來滿有意思的。」

萊恩靠近了些。「說真的,一直有謠言瘋傳,整個圈子裡的人都在談。有人說」──他壓低聲音──「你精神失常,發了瘋,被關在哪間精神病院。還說你死了。」

「我人就在這裡,腦子很清楚,有體溫、有呼吸。」

「那我替你製造的那個複合物……應該是發揮功效了吧?」

我只是愣愣地瞪著他,不知道他在說什麼,見我沒有立刻回答,他又說:「好,我明白。他們讓你簽了一大堆保密協定,都快把你整個人埋掉了。」

我啜了一口酒,肚子還覺得餓,酒精太快就衝上腦門。另一個侍者從旁經過時,我從銀盤上抓起三個迷你鹹派。

萊恩只要心有疑慮,便不會輕易罷休。

「其實不是我想抱怨什麼,」他說:「我只是覺得我替你和中心做了很多黑工。我們倆是老交情了,我也知道你現在的成就非比尋常,可是我不知道……我想你已經從我這裡得到你想要的,而且……」

「什麼?」

「算了。」

「不,拜託你說出來。」

「我只是想說你大可以對大學時代的老室友多一點尊重。」

「你在說什麼複合物?」

他看著我,幾乎毫不掩飾鄙夷之情。「去你媽的。」

廳裡愈來愈擁擠,我們默默站在外圍。

「你們倆在一起嗎?」我問道:「你和丹妮樂?」

「可以這麼說。」他回答。

「什麼意思?」

「我們交往一陣子了。」

「你一直對她很有意思,對吧?」

他只是不自然地笑笑。

我的視線掃過人群,找到了丹妮樂。她當下被一群記者團團圍起,神情自若,記者們則翻開活頁本,振筆疾書記錄她的談話。

「還順利嗎?」我雖這麼問,卻不是真的想知道答案。「你和我的……和丹妮樂。」

「太棒了。她是我夢寐以求的女人。」

他露出謎樣的笑容,有那麼幾秒鐘,我真想殺了他。

***

凌晨一點,我坐在丹妮樂家的沙發上,看著她送最後一個客人出門。過去這幾個小時可說是一大挑戰,既要努力和丹妮樂藝術界的朋友維持尚稱有條理的談話,還要找機會與她真正獨處。但我顯然還會繼續錯失這個時機,因為萊恩.霍德,現在和我妻子上床的這個男人,也還沒走,當他癱坐在我對面的沙發上,我有預感他今晚可能會留下過夜。

我端著厚重的威士忌酒杯,啜飲杯底剩餘的些許單一純麥,沒有醉,但微醺的感覺好得要命,雖然心神墜入謎樣的兔子洞裡,酒精卻發揮了極佳的緩衝效果。 而兔子洞底的這個仙境,據說就是我的人生。

不知道丹妮樂是否希望我離開。不知道我是否就是那個賴到最後仍不肯走的不識相客人,殊不知主人早就想下逐客令了。

她關上門,拴上門鏈。踢掉腳上的高跟鞋,踉踉蹌蹌走向沙發,一屁股跌坐在抱枕當中,大嘆一聲:「累死了。」

她打開沙發旁邊茶几的抽屜,取出一把打火機和一支彩色玻璃菸斗。

丹妮樂懷上查理之後便戒了大麻,從此再也沒有抽過。我看著她吸了一口,然後將菸斗遞給我,反正這一夜都已經夠怪異了,抽一口又何妨?

不久我們三人都飄飄欲仙起來,只覺得這間寬敞、安靜的 loft 風公寓,除了牆上掛滿各式各樣光怪陸離的藝術品,還有一種細細的嗡鳴聲。

客廳南面有一扇可當成背景的大窗,丹妮樂刷一聲拉起百葉窗,玻璃窗外立刻出現閃閃爍爍的市景。

萊恩將菸斗遞給丹妮樂,她開始重填菸草時,我的老室友忽然倒在椅子上,仰頭瞪著天花板。看他不停舔著牙齒前側,我不禁微微一笑,這向來是他抽大麻的習慣動作,早在研究所時期就是這樣。

我望著窗外那片燈海問道:「你們兩個有多了解我?」

此話一出,似乎引起了他們注意。

丹妮樂將菸斗放到桌上,坐在沙發上轉身面對我,兩隻膝蓋縮抱在胸前。

萊恩驀地睜大雙眼,從椅子上坐挺起來。

「你這話是什麼意思?」丹妮樂問道。

「你們信任我嗎?」

她伸出手摸摸我的手。簡直就是觸電的感覺。「當然了,親愛的。」

萊恩說:「即使我們倆不合,我也一直很敬佩你的氣度與正直。」

丹妮樂面露憂色。「你沒事吧?」

我不該這麼做,真的不該這麼做。

但是我要。

「純屬假設,」我說:「有位男科學家,也是物理學教授,住在芝加哥。他一直沒有實現功成名就的夢想,但卻活得快樂,大致上也算滿足,而且娶了」──我看著丹妮樂,想到剛才萊恩在藝廊形容她的話──「他夢寐以求的女人。他們生了一個兒子,過著幸福的生活。

「有天晚上,這個男人去一家酒吧見老朋友,是他大學時期的死黨,最近剛贏得一項大獎。但就在他走路回家途中,發生了怪事。他後來沒能回家。他被綁架了。一連串事情都很詭異,可是當他好不容易完全清醒過來,人卻在南芝加哥的一間實驗室裡,而且一切都變了。他住的地方不一樣,也不再是教授,更沒有和那個女人結婚。」

丹妮樂問道:「你是說他覺得這些事情變了,或者是真的變了?」

「我是說從他的角度看,這已經不是他的世界。」

「他長了腦瘤。」萊恩假設道。

我看著老友說:「核磁共振掃描的結果沒有。」

「那可能有人在捉弄他,在玩一個計畫周密、全面滲透到他生活中的惡作劇。我好像在哪部電影看過類似情節。」

「不到八個小時,他家內部就徹底換新,而且不只牆上掛的畫不一樣,還有新的電器設備、新的家具,電燈開關也改了位置,惡作劇不可能搞得這麼複雜。再說,這麼做用意何在?他只是個平凡的男人,怎會有人如此大費周章地捉弄他?」

「不然就是他瘋了。」萊恩說。

「我沒瘋。」

屋內頓時悄然無聲。

丹妮樂拉起我的手。「你想跟我們說什麼,傑森?」

我看著她說:「今晚稍早,妳說我和妳的一次談話啟發了妳的創作靈感。」

「沒錯。」

「妳能跟我說說我們談了什麼嗎?」

「你不記得了?」

「一個字也不記得。」

「那怎麼可能?」

「拜託了,丹妮樂。」

她停頓好一會,細細凝視我的雙眼,或許是想確認我不是開玩笑。

最後才開口說:「那應該是春天的事了。我們已經有一段時間沒見面,而自從多年前分道揚鑣以後,我們其實就沒說過話。當然了,我一直在留意你成功的消息,也很以你為傲。

「總之,有一天晚上,你突然跑到我的住處來,說你那陣子老是想起我,起初我還以為你只是想復合,沒想到是另有原因。你真的一點都不記得?」

「就好像我根本不在場。」

「我們開始談起你的研究,談起你捲入一項保密的計畫,你還說──這我記得清清楚楚──你說你恐怕再也見不到我了。那時我才明白你不是來敘舊情,而是來道別。然後你跟我說人的一生就是一連串的選擇,你搞砸了其中幾個,但最大的失誤卻是和我有關。你說對這一切你很抱歉,說得令人感動萬分。你走了以後,我再也沒有聽說你的消息或再見過你,直到今天晚上。現在我有個問題問你。」

「問吧。」在酒精與迷藥的作用下,我試圖釐清她話中的含意,卻不禁暈眩起來。

「今天在開幕酒會上,你一看見我劈頭就問我知不知道『查理』在哪裡。那是誰?」

丹妮樂最令我喜愛的特質之一就是誠實。她絕對心口如一,不會過濾,不會自我修訂。她有什麼感覺便直說,沒有絲毫詭詐心機,不懂得算計。

因此當我直視丹妮樂的眼睛,發現她此話確確實實是由衷之言,幾乎就要心碎了。

「那不重要。」我說。

「顯然很重要。我們已經一年半不見,而你一開口就問這個?」

我一口喝乾了酒,用臼齒嘎吱嘎吱咬著最後即將融化的冰塊。

「查理是我們的兒子。」

她臉上一下子沒了血色。

「等一下。」萊恩語氣尖銳地說:「這段對話好像愈來愈像醉話了。這是怎麼回事?」他看看丹妮樂,又看看我。「你在開玩笑嗎?」

「不是。」

丹妮樂說:「我們沒有兒子,你清楚得很。我們已經分手十五年了,這你知道啊,傑森,你明明知道。」

我想我現在可以試著說服她,我知道這個女人太多事情了──有一些童年的祕密,都是她在過去五年的婚姻生活中才告訴我的。但我擔心「揭密」後會產生反作用,她不但不會把這些當成證據,還會認為我在耍把戲、玩手段。我敢打賭,要想說服她相信我沒撒謊,最好的方法就是明明白白的真誠態度。

我說:「丹妮樂,我所知道的是,我和妳住在我位於羅根廣場的褐石排屋,我們有一個十四歲的兒子叫查理。我是一個平凡教授,在雷克蒙大學教書。妳是個了不起的賢妻良母,犧牲自己的藝術事業當家庭主婦。而你呢,萊恩,你是個知名的神經科學家,是你得到帕維亞獎,是你在全世界到處巡迴演說。我知道這話聽起來太瘋狂,但我沒有長腦瘤,沒有人在捉弄我,我也不是失心瘋。」

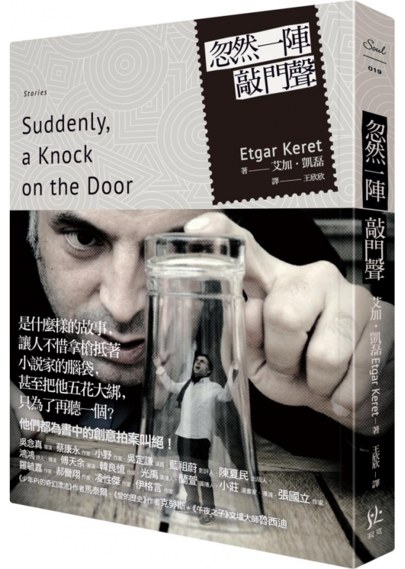

--摘自零負評燒腦神作《人生複本》

.jpg)

.jpg)

.jpg)