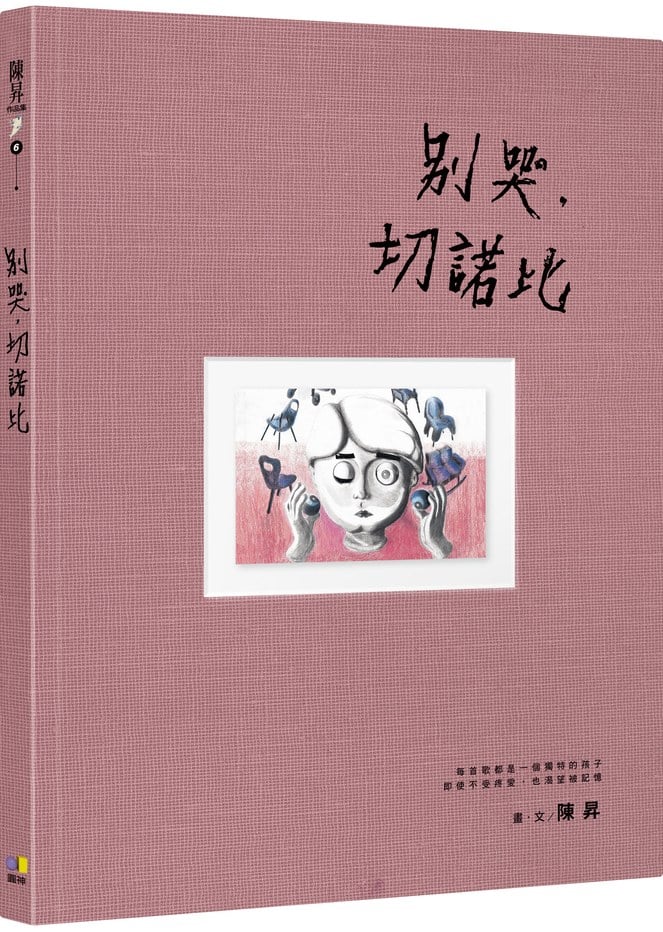

〈老嬉皮〉

走在異鄉午夜陌生的街道

你低著頭微笑著說

百老匯街不懂遊子的心情

不如歸去 多年以後

你要尋找最美的天堂

只是哪裡是候鳥的去向

藏在心底的情歌不斷的翻唱

忘了臉上堆滿了風霜

迷途的候鳥啊不忍呼喊

我很堅強 Don't wanna go home

New York City's just not my home town

只是哪裡是遊子的去向

藏在心底的情歌不斷的翻唱

走在西風中掩住了臉龐

走在異鄉午夜陌生的街道

I want a hug; I wanna go home

訝異你說走了半生的路程

卻夢想醉臥在包厘街頭

然而幼稚的我應該明瞭你

只想吃口道地的炒河粉

走在異鄉午夜陌生的街道

I want a hug; I wanna go home

I want a hug; I wanna go home

I want a hug; I wanna go home

新店溪這頭迎著山勢,河在這山沿下轉了兩個大彎,風一向就有點急,特別又是在這樣的季節,都說人把地球都搞糊塗了,氣候在這些年,著實產生了明顯又強烈的變化,連來了幾個颱風,現在連季節都不好分辨了,要不特冷的天要不就熱死人,沒有了季節什麼都易怒又瘋狂,就說這山上的植被雜草什麼的,長得異常的跟人一樣高,迎著溪谷底下竄起的疾風像失心瘋的醉漢狂人搖頭擺腦的,草叢裡驚起幾隻鳥兒發了點哭哨的嘆息,跌跌撞撞的狂奔飛逝,風一陣子又一陣的,你就要以為前頭的颱風根本沒有離去,就一直在海峽上打圈迴旋,這絕對不是一個詩人的季節,這也就不會是屬於任何人的季節。

詩人需要沉寂,詩人不愛被打擾,詩人有很多的回憶需要一些諒解一些傾洩,特別是像老嬉皮這樣的詩人,在這樣吹颳著凜風的季節,跑到這疾風勁草的荒山野地裡感覺是很不適宜的。

「二十年沒來了,感覺連對面這座山的樣子都不太一樣了。」

「大概是對面山頭蓋的那一排屋子的關係吧。」

「真有這麼多人,非得要住到這山巔上死人窩子裡。」聽起來有點怨懟的,折騰了一下午好不容易轉到這漫天茅廬的荒山野地裡,任誰脾氣該當都不會太好。

「要不要去找管理處什麼的,去問一問?」

「都上了這兒來了,再說也就是帶點兒賭氣的,才要憑著記憶過來找找,這墳能跑了嗎?

除非有人多事去搬了它。」

「台北還有什麼親人嗎?」我想,也不是沒有可能,經常是放在荒山野地裡漸感淒涼,不就都把它給移到塔裡,把地讓出來給後來上山的人。

「哪裡還有什麼親人,就我這個老么,兄弟姐妹早就都走光了,兒子孫子輩全都在海外,誰會記得台北還有個爺爺奶奶葬在新店溪這山巔上。」聽他用海外來形容這種邊際的感覺頗有點意思的,老派的旅人好像就沒太分明的國界,台北大概也就是從大陸要去到海外的一個跳板,老嬉皮就常說他也老搞不清楚自己是哪一國的,說是後來去了紐約,在聯合國大樓裡找了一個文書的工作,久了就開始用起了聯合國護照,是一本永遠都不會卡關的護照,旅行了上百個國家,把個眼界都弄糊塗了,我說我去過的不就有北京城的祖國,再來就是有雙子星大廈的紐約了。

那趟紐約行也只能說是意料之中的意外,我慢慢想起跟老嬉皮的相識之初。

「那是多久前的事了?你第一次去紐約。」摳摳腦門想了又想。

「應該最少也有個二十五年了吧!不知道該怎麼算?」真的也是不知道該怎麼算。他老先生今年也該有八十了,他找了塊墳上的泥地用手撫了撫坐了下來,斜著眼拿著我瞧。

「這也太久了吧,這幾年我回來了多少次,你卻連再去過一趟紐約都沒有?」我正想辯說,台北這兒可是你的祖國,你回來也是天經地義的事啊!可又想想你跟一個八十歲的老外省人講祖國,也未免太把人區隔化了,他可是拿了聯合國護照的人哪!

「這也應該是我最後一趟回來了,年紀大了,沒辦法再那樣長途飛行了。」是那樣子吧,一趟紐約起起落落的怕不折騰個一兩天,年輕人都受不了,八十歲老人家是不行了。

「最後一趟了,所以得來跟我的老人家,我的父親母親道別,下一次再見就會是在天上團圓了。」老嬉皮轉過頭去,看不清楚他說這話的情緒,我突然有點想問他,然後他老人家這墳就擱在這荒山野地裡再也不會有人來打理了嗎?想想,原來這滿坑滿谷的老墳、新墳,莫不都是走了親屬的,去問這個不免有點故意要惹人傷感的問題簡直就是找碴。

「可我們都還沒找到?」我是說,老嬉皮說隱約就記得這個方位,但畢竟好些年沒來失了準頭,只能等著老爺爺老奶奶藏在齊人高的茅廬裡了。

「不急,不急,我坐下來感應一下。」老嬉皮笑了笑,我也覺得安心了些,就當做是被抓來郊遊健行的好了,更何況是陪著老朋友來尋親這麼有意義的事。

「我要再任性一點,就陪著你回紐約去,這一趟……」我突然有了這樣的念頭。

「人都那樣啊,走不開,放不下,千千萬萬個藉口。」老嬉皮說的頗是。

「也許只是不想轉彎,連轉個彎都懶。」

「那你說說上一趟,怎麼的就會想跑到紐約去?」

「大家都說遲早得去一下那樣!」

「呵!呵!有意思,你怎麼沒想過巴塔哥尼亞、火地島都非得去一下呢?」

「有點遠。」想了想那可是南美洲的盡頭,確實有點遠。

「兩萬年前,南美印地安人的祖先早就用走的去了,壯遊!移動的人的基因庫是不太一樣的。」我猜我自己的基因庫裡,恐怕比較少革命或叛逆的因子。

「記得去找你時,剛開了門,你夫人劈頭就說,他戒酒了!我聽了一愣一愣的,我沒到過你家也分明沒見過夫人,還以為紐約人都是這樣打招呼的。」

「紐約人確實有些特質,我們那代的紐約人不說自己是美國人而是紐約客,我那個女人紐約待久了,也沒什麼朋友,就是朋友長年在海外好像彼此都有點戒心,我就說你打算要把我所有的朋友都趕跑了,自然的沒了伴就不喝酒了。」

「那後來真的不喝了嗎?」看起來也不像是他的風格。

「後來就忘了這事了!」是這樣吧,年紀大了很多習慣自然就要變化,再嚴重一點的,索性把自己都給忘了。時間是有一點了,但永遠不會忘記,在紐約見面那一回,老嬉皮領我進門後繞過客廳進了書房,屋子雖然挨著大街卻也不覺得吵雜,書房有扇大大的落地窗,朝西方向的,因為可以看見穿過兩棟高聳的雙子星大廈的夕陽……

老嬉皮抓賊似的帶了些淺淺的笑容掩上了門,挪了書架邊的小梯凳,他的藏書真不是蓋的,這書房比外面的客廳要大上三兩倍,滿滿四面齊簷的藏書,不輸一個小型的圖書館。嘴上還嘟嚷著:「這放到哪裡去了?」原以為他挪了小梯是要拿什麼獻寶的,沒想翻了翻,卻翻出了一瓶老牌的格蘭威士忌。心照不宣的倒了兩杯,純的,冰塊什麼的也就省了。突然覺得這些藏書恐怕都是假的,每一本書的後面可能都藏了一瓶跟書有點連結關係的酒。

哈德遜河的夕陽很美,那是一個秋冬之間的好天氣,夫人也貼心的沒再來理會,不記得我們聊了些什麼,只記得他交代著夫人說晚餐就不在家吃了,因為要帶我去百老匯街看跳脫衣舞。

沒兩下子的就幹掉了一瓶威士忌,酒意肯定是上來了,心想老小子這麼不正經,來了紐約還玩這些土砲遊戲。想我鄉下迎神賽廟的野台子戲,最後大比拚的不都是這些玩意,可後來定神又想了想,金絲貓倒真沒見過。那一下午都聊了些什麼?也或許什麼都沒聊,畢竟兩個人的年紀背景差異都不小,又是沒早告知人家的突然就跑來了。再想起來的時候差不多已經在蘇活區附近了,紐約我當然不熟,可老嬉皮逢人就打招呼,連路邊的老黑街友都能聊上幾句,我說:「你朋友啊?」他說他來紐約還有個夢想,就是無謂的像個街友一樣醉臥在包厘街頭,又解釋了一下包厘街,百老匯街差不多一個意思,是華人移民先來後到愛怎麼叫就怎麼叫了,說著說著就借了老黑街友的一塊硬紙板想靠街沿就要躺下來。老黑說,硬紙板是要錢的,你要躺下的地方是他先占到,也得要租的。我聽了都要動了火氣,可老嬉皮不慍不火的竟然跟老黑議價起來。

老黑說:「就看你高興給多少了?」老嬉皮翻了翻皮夾子,卻只留了一百塊,說是待會兒要吃炒河粉,剩的也不知道有多少就全給了老黑。

老黑喜孜孜的給了我們兩張半身子大小的硬紙板,老嬉皮整了整衣服就挨著牆邊躺了下來,街對沿飄過來了一陣薩克斯風的樂聲。一個病懨懨的傢伙正吹著Billy joel的〈piano man〉,多麼美妙的一首歌啊,想到他唱的There's an old man sittin' next to me, Makin' love to his tonic and gin. 我真的可以一輩子就賴在這塊硬紙板上,現在有點懂得老嬉皮為什麼老說真希望醉臥包厘街頭了,大概就是這裡來來往往的人都服膺於一種氛圍,一種我可以就在這裡死去,你也必須尊重我的氛圍,一種冷漠但是自由的氛圍。街上來來往往的人都有自己的心事有著自己的路程,大城市的人都冷漠,也都有了無視於彼此的距離,距離也給出了自由。

那是個秋冬之間的好天氣,哈德遜河颳來了些許涼風,而包厘街那頭是飄著陣陣炒河粉香的中國城,城裡承載著無名又無窮的思鄉和希望。很不相關的這時候卻有點感覺,如果我必須客死異鄉,要是能選擇,那我就要追隨著老嬉皮死在包厘街這個角落的街邊……

大概是酒意有點退了,老嬉皮滾了滾的坐了起來,靠著牆跟著老黑欣賞著過往的人們。

「What you gonna do?」老黑看我閒閒的突然問起我。

「What? Pardon me?」實在是太沒頭沒尾的完全沒能接話。

「What can you do when you miss someone?」

這下有點懂了。只是這該要怎麼回答呢?並且老黑先是問的「你要怎麼做?」再問的是「你能怎麼做?」這應該也會是很不同的兩個答案,更何況你想念一個人的時候,還有什麼能做的呢?不就是呼吸跟想念而已了嗎?

老黑沒有要饒過我的樣子,兩隻縱酒過度的大眼睛紅通通的盯著我要答案,看起來不隨便編一個也不行了。

「Run Runaway.」不知怎的也就那樣想了。

「where can you go, when you miss someone.」老黑有點口齒不清,估計也就是那樣的意思了。這對話惹得坐起來點了一根菸抽的老嬉皮呵呵笑了起來。

「我就說包厘街紐約這邊的街友肯定都是落難的哲人科學家。這個城市連死在街頭的人都不准閒著,死去都還帶著一個問號!」

我在想,老嬉皮這不就是在說著他自己嗎?跟他初認識是在香港何文田山路上一個朋友家的聚會,記得很清楚是因為一屋子顯然都是做生意的,聊的事情不中聽,老嬉皮就拉了我坐在一起,給倒了一杯不摻水的不加冰塊的威士忌,記得是綠色三角瓶子裝的那種,而且還得要十二年版,老了都不行,說是威士忌非得要年輕點的才夠嗆,老了就溫吞不帶勁了,沒想過了這麼些年,今天下午從書架藏書堆裡神秘兮兮撈出來的還是這三角瓶。老嬉皮還真是數十年了都不轉性。跟他年紀差了有二十歲上下吧!自己老土沒見過什麼世面,也知道他大概七零年代就來了紐約,老實的紐約客了。

大陸來的、台北來的、風光的、落難的,誰都愛來找他,估計他招待人的方式應該也就那樣喝個一瓶酒,想去看脫衣舞,走走又忘了,然後拖著朋友試著跟老黑朋友一樣醉臥在包厘街頭,鬧夠了肚子餓了就到唐人街上去吃炒河粉。

知道他就是那個樣子,好像想多了解他多一點也沒什麼意義。也許是大家都明白在他鄉相遇也就可以了,不必要相知,你缺了錢他肯定也不能借你,你多煩他兩天,他應該也就會不見了。

日子久了,那天在唐人街吃了炒河粉之後怎麼分別的也忘了,我以爲像這樣的人,應該是沒有祖籍可以追尋的,沒想到多年以後再回來,怎麼會有一個在新店溪山坡上尋親的故事。

山坡上那些雨霧散去了一些,露出了點陽光晒起來有點慵懶。老嘻皮看起來真是老了,八十好多了卻永遠不變的穿著黑色的康維士長筒黑布鞋,跟我們記憶中從來沒改過牌名的直筒蘋果牌牛仔褲,偶爾會在領子上結一條小共青團那樣子的紅領巾,因為是那個樣子,大家都想知道海峽兩邊,他會選哪一邊站。

多年來從來也沒能問得出他的政治傾向,總說他大半輩子都在逃難,從北京逃到台北,台北又逃到紐約,有一陣子又逃回了北京,現在年紀大了,也不曉得該逃去哪了?他們那一代的人真的很辛苦,無端捲入了兩幫子人的混戰,弄得選邊站也不是,不選邊站也不是,一場混戰搞死了幾千萬人,搞了三輩子的人,搞得每個人都覺得自己是活錯了時代的旅人。

「是不是該到山下的服務中心去問問?」在想他老先生山上這樣子上上下下的折騰,老半天的也想不起來自己的父母親躲到哪兒去了,也不是辦法。

「不用問了,找不著就找不著,來過心意已足了,就不會有什麼遺憾了。」他摸著自己的小包包,想抽菸的樣子。

「所以,真不再回來了。」他並也沒有真的跟自己說過,想來也不是誰該關心的事。

「逃亡,也是會有個終點的。」不曉得他話裡的意思,意思是這終點究竟是心理上的還是實質上停住的終點。人終其一生都在尋找些什麼吧?只是這樣一個通俗的答案從一個浪跡全世界大半生的旅人的嘴裡說出來,不免令人覺得有點省事了。旅人應該在自己的壯遊之後辦一個風光的告別式的,豈是可以在這個糜爛的冬日午後漠漠的就說出口。

人們究竟都在追尋什麼呢?我突然回想起另一個告別的日子。

「這趟我就不送你們到機場了。」北京西單新街口的羊肉鋪子裡,零下的涮羊肉攤,屋子裡熱氣蒸騰的。

「你有事就去辦,我自己還可以。」

「也不是,這怎麼說呢?」虎子搔著他的頸脖子顯得有點吃力的。

「不懂?」跟北方人說話通常不需要拐圈子。

「就我每次到機場送完你們,我得一個人搭著公交車回城,這段路就特難受,感覺像失戀了一樣,感覺是送了一些你愛著的人或者愛著的事件,出了一個鬼門關那樣,也不曉得你們幾時還能不能回來,想像你們的世界差異上了我的世界,你們出了海關肯定就把我給忘了,而我得一個人搭了老遠的公交車回來,就這段路上特難受挺煎熬的。」

算回去已經是三十年前的北京,都說北京現代化了,可我老喜歡說北京是長大了,長大的過程都一樣的,東學學西學學,當然這過程裡好的學了,壞的也不能免,多老的一個城市,站在長安大街的震撼自然是不能免,然而肩負這些變化震撼的一樣是小小的一個個人。

我的朋友虎子已經三十年沒有再見過,一如他當初在西單的新街口說的那樣,我們都在彼此的記憶中留下許多情,分別經常是那樣的苦楚,分別讓每個人顯得非常笨拙毫無智慧。分別不能像相聚時那樣的歡愉嗎?

三十年前的北京,約莫是老嬉皮從紐約看著台北那般吧?

而估計像虎子那樣當時在北京的精英,應該都早已成功發達了,偶爾也會有些彼此的訊息,然而出發去探訪彼此好嗎?可能我們這樣的人就不愛再去回憶什麼了吧?不妨走一條溝渠悄悄的死去了。

百花深處裡多的是無主的遊魂,也許存在就只是存在而已,根本就沒有任何的意義,存在需要什麼意義呢?最終還是這樣抽象的畫面,一個遠來的紐約客,在一個糜爛的冬日裡,翻過一階高過一階的墳地小徑,滿山遍野的尋找自己遺失的父母親,而這樣的畫面牽動著一個台客的思緒,憶起三十年前百花深處裡的告別之夜,那晚北京飄落著是年的第一場雪。

至於紐約那晚老黑街友的問題:「你能逃到哪兒去,如果你還依戀著思念著某個人,你能逃到哪兒去呢?」應該沒有人能夠幫助我給出答案來,你要如何變成一個不思念的人呢?

不相逢嗎?不相識嗎?還是我們哪一個美麗的秋天再相識?

有一天我也要躲進這滿山遍野的茅草叢裡,變成別人遺失的親人,帶著屬於我自己的記憶,我的記憶裡有別人,而別人的記憶裡也有一部分的我。

「我怎麼會忘記把自己的父母葬在哪兒了呢?」他點了根菸裊裊的燒著,卻也是不吸,他說他把菸是戒了,酒倒是不戒,菸也是儀式性的偶爾拿出來想想事情。

「會不會是葬在北京?我自己都忘了。」他沒有開玩笑的樣子。

「那葬在這邊的是誰呢?」他問自己。

那年我在從紐約南返的長途航班上依稀見過了迷濛的極光,以為是天明了。我很想念我的台北,我很想念每一個我在乎的人,除了時光我不曾在日子裡遺失了什麼。

「That night that you planned to go clear.Did you ever go clear?」

腦子裡閃過了這樣的歌詞。

Did you ever go clear? Did you ever go clear?

我這樣問自己。

Did you ever? Did you ever?

如果可以,我想把這段歌詞寄給醉臥在包厘街頭的老黑。

If I die in seven avenue I shall take “A” train to heaven.

Meet some friends in Harlem bridge. And sleeping well in the wood.

Don't you cry 當我不再回來

我想我到不了天堂 像我這樣的凡人

在夜車裡無人問

I got to lay down, I got to lay down

像我們這樣的凡人 像我們這樣的凡人。

Sincerely. Bobby,C

.png)

.jpg)