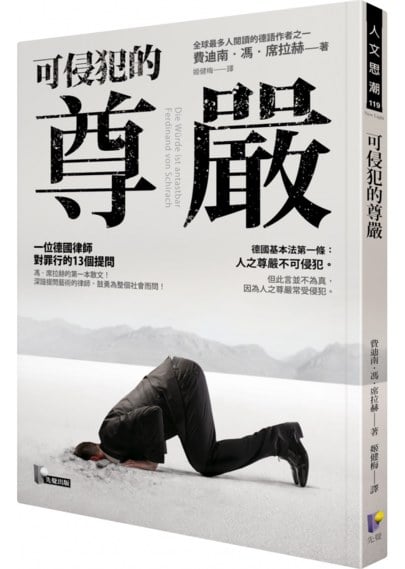

獲選為金石堂年度十大影響書籍的《罪行》,第一個故事〈費納醫師〉,引起許多讀者的震撼,德國ZDF電視台選拍為系列影集時,也將這個故事列在其中。最近,馮.席拉赫獲得了巴伐利亞電視節獎項,這位德國最會說故事的律師,以他《罪咎》書中第一個故事〈慶典〉原著,經過ZDF第二季的播出,贏得了評審的肯定:「令觀眾著迷,同時深受震撼」。小編還記得手捧新鮮的翻譯書稿,在掛號診間閱讀等著護士叫號,但是在看完這個故事後,便再也無法往下看,只能呆坐在椅子上,心中翻攪不已。

兩個月後,非常喜愛馮.席拉赫作品吳念真導演為《罪咎》寫了一段推薦,最後一句他說:「天地不仁……掩卷之際閃入眼前的是這四個字。」

馮.席拉赫根據真實案件和專業律師多年的眼見所寫,沒有絕對的是非黑白,離奇的情節讓人感同身受,又唏噓不已。他書中的故事不僅動搖德國司法界,作品在台灣陸續出版,被吳導自始就譽為「每一篇都像是一部電影」,並且在編劇課程中數度推薦閱讀。果然,繼得獎電影「罪愛你」之後,今年7月的慕尼黑電影節也將放映《罪行》中的〈衣索比亞人〉(此篇充滿洋蔥,可謂是《罪行》中最令人想重讀的一個故事)。

這次獲獎的〈慶典〉,是採自馮.席拉赫律師生涯初出茅廬的真實經驗,主角由德語界當紅、柏林影展金熊獎最佳男主角得主莫里茲.布雷多扮演。司法真的能實現正義嗎?這是一個「使人直視深淵,毫無虛飾」的故事,將比〈費納醫師〉帶給你更大的震撼。

〈慶典〉

這年的八月一日熱得出奇,小城慶祝建城六百年,空氣中瀰漫著糖炒杏仁和棉花糖的味道,烤肉散發出的氣味也附著在頭髮上,各式各樣在一年一度的市集才會出現的攤位麇集於此,有旋轉木馬、碰碰車和空氣槍射擊等等。老一輩的人會形容這種天氣是「大太陽天」或「三伏天」,出門穿著淺色的褲子,敞開襯衫。

那是一群循規蹈矩的男人,從事的不外是保險業務員、車商、工匠等規規矩矩的行業。他們沒什麼壞毛病,幾乎都已婚,育有子女,按時納稅和繳貸款,每晚也固定收看德國電視一台的新聞。他們是再普通也不過的常民百姓,沒有人相信會發生這樣的事。

他們是管樂隊的成員。常應邀表演的場合多半沒什麼大不了,不過就是葡萄酒選美皇后、射擊協會和志願消防隊之類的派對。有一回他們應邀參加了總統府的夏日音樂會,在庭園中表演,會後還有冰啤酒和小香腸。這張照片現在掛在管樂隊協會的辦公室裡,但照片上看不到總統本人,所以有人把報紙相關報導貼在照片旁,以茲證明。

他們戴著假髮、黏上大鬍子,坐在舞臺上,每個人的老婆都為他們抹上白色粉底和腮紅。市長說,「為了小城的榮耀,」今天應該顯得隆重莊嚴,但從他們身上完全看不出來。他們喝了太多酒,在黑色布幕前汗如雨下,襯衫黏在身上,透出一股交織著酒氣和汗臭的味道,他們的腳邊還擺滿了空酒瓶。儘管如此,他們還是繼續演奏,而且即使吹奏錯了也無妨,因為觀眾同樣也喝多了。樂曲與樂曲間掌聲響起,有新鮮啤酒送上來。中場休息時播音員會播放唱片。舞臺前方的木板上塵土飛揚,大家頂著高溫褥暑依然盡情熱舞。這時演奏者就走到布幕後方喝酒。

這個女孩才十七歲,如果要在男友家過夜,還得跟家裡報備。再過一年就要高中畢業會考了,之後她想在柏林或慕尼黑讀醫科,對此她非常期待。她長得很美,有坦率的臉孔、迷人的藍眼睛,讓人視線離不開她。她在為客人端餐上酒時,總是笑容滿面,因此小費收入頗豐。她打算和男友在放長假時去環遊歐洲。

天氣炎熱,她只穿了件白T恤、牛仔褲,戴上太陽眼鏡、頭髮用綠色髮帶綁成馬尾。一名演奏者來到布幕前對她招招手,指指他手上的空啤酒杯。於是她走過熱舞區,爬上四層階梯走到舞臺上,勉力平衡手上的托盤,對她纖細的雙手來說,這托盤是太重了。她覺得男人的假髮和白色臉頰看起來很滑稽。他在微笑。她後來回憶起,他笑起來時牙齒看起來黃黃的,因為他的臉太白了。他把布幕拉到一邊,讓她進來,只見那群男人坐在長凳上,口乾舌燥。在那一瞬間,她的白T恤在陽光照耀下顯得特別亮眼,她的男友一直很喜歡她穿這件衣服。一個不小心,她跌了一跤,往後方倒去,這跤摔得一點都不痛,但啤酒全倒到她身上。她的T恤剎時變成透明的,她沒穿胸罩。她覺得很難為情,不好意思的笑了起來,然後她看到那群男人突然靜靜盯著她。其中一人先對她伸出鹹豬手,一切就這麼開始了。布幕又被闔起,擴音器播放著麥可.傑克森的歌,舞臺上的節奏與男人的律動合而為一。後來,沒有人能對此提出任何解釋。

警方動作太慢,他們不相信從公用電話亭打電話報案的男人說的話。他說他是管樂隊的成員,但沒報上姓名。接獲報案的員警告訴同僚通話內容,但所有人都覺得這通電話是惡作劇,只有最資淺的警員說要去現場看看,然後就穿過大街走到慶典廣場。

舞臺下方陰暗又潮濕,她全身光溜溜的躺在汙泥裡,浸在精液、尿液及血泊之中。她無法說話也動彈不得,兩根肋骨、左臂和鼻梁都斷了,玻璃杯和啤酒瓶碎片劃破了她的背部和手臂。那群男人對女孩性侵完畢後,將地板上的一片木板扳起,把她丟到舞臺下面,還對著她尿尿,然後他們又回到舞臺前。警方將被害的女孩從爛泥中拖出來時,他們正在吹奏一首波卡舞曲。

* * *

「辯護如同戰鬥,為被告的權益而戰。」這句話寫在一本紅色塑膠封套的小書裡,也就是《辯護律師手冊》,那時我總是隨身攜帶著它。當時我才剛考完第二次國家考試,取得律師資格不到幾個禮拜。我對那句話深信不疑,我以為我懂這句話的意思。

一位大學同學打電話給我,說還缺兩名律師,問我是否願意參與這件刑案的辯護。我當然願意,這是數一數二的大案子,占據各報大篇幅的版面。我相信,這是我新人生的開始。

.jpg)

在刑事訴訟過程中,沒有人必須證明自己是無辜的,沒有人必須為自己辯護,舉證責任是落在原告身上。而這也是我們的策略:所有被告保持緘默,除此之外,我們無需多做些什麼。

本案發生時,DNA分析結果才剛獲准可在法庭上作為呈堂證據。女孩一被送進醫院,警方便將她的衣物當作物證,塞進一只藍色的垃圾袋中,並將它放在警車行李箱內,再送到法醫那裡分析鑑定。他們以為,所有步驟都正確無誤。但警車在大太陽下曝曬一個小時又一個小時,高溫下塑膠袋裡的黴菌及細菌滋生,改變了DNA的線索,因此,也分析不出個所以然來。

而醫生們在救治女孩的同時,也破壞了最後的證據。她躺在手術檯上,皮膚經過消毒,罪犯遺留在她的陰道、肛門和體內的痕跡也被抹去,除了急救,醫生的腦中沒有別的念頭。後來,首都的警方和法醫試圖從手術室的垃圾中找尋蛛絲馬跡,但為時已晚,最後他們還是放棄了。凌晨三點,他們坐在醫院附屬餐廳,桌上的淺藍色杯子內裝有冷掉的濾泡式咖啡,他們累極了,不知道事情怎會發展成這樣。有位護士說,他們該回家去。

女孩認不得犯案者,也無法指認那些男人,在假髮及化妝的掩飾下,他們看起來一模一樣。對質時她原不想再看到他們,而當她終於克服心理障礙要挺身指認罪犯時,又一個都認不出來。沒有人知道,是誰打電話到警察局的,但很清楚的是,報案者是這群男人其中之一,因此他們每個人都可能是那個報警的人。八個人都有罪,但每一個也都有可能是那個無辜的人。

* * *

他很瘦,戴著金邊眼鏡,臉孔有稜有角,下巴突出,當時在監獄的會客室是可以抽菸的,他抽了不知多少根香菸。當他說話時,唾液在嘴角形成泡泡,他再用手帕把它擦掉。我第一次看到他時,他在牢裡已待了十天。整個狀況對我來說是頭一遭,和他一樣。我詳細的跟他解說了他的權利,以及委託人和律師的關係,這些都是大學教科書中照本宣科的知識。他談到他的妻子、兩個小孩,談到他的工作,最後終於談到慶典。他說,那天太熱了,而且他們都喝多了,他不知道為什麼會發生這樣的事,他所說的理由就只有--那天太熱了。我從沒問過他,他是否也涉案,我並不想知道。

被告律師團住在內城市集廣場旁的飯店,我們在房間裡討論案情,看到女孩受盡凌虐的身體和她腫脹的臉孔,我從沒看過這樣的照片。她的陳述非常混亂,拼湊不出任何圖像。卷宗裡的每一頁都可以感覺到憤怒,警方的憤怒、檢察官的憤怒和醫生的憤怒。但這無濟於事。

夜裡,我房間內的電話響起,我只聽得到對方的呼吸,他一句話都沒說,也沒撥錯電話。我靜靜聽著,直到過了很久,他才掛掉電話。

* * *

地方法院和飯店座落在同一個廣場旁,那是一座有小型門階的古典主義風格式建築,是為了彰顯法治國家的偉大而建造的。小城是以葡萄榨汁坊聞名,商人和葡萄農世居於此,這裡不曾受到戰爭侵擾,是一處富足祥和的地區,處處散發著尊嚴與正義。法院的窗台上擺了天竺葵。

法官請我們一個一個進他的辦公室,我穿了法袍,因為我不曉得在這樣的約見場合不必穿法袍。羈押審查程序一開始,我說得太多,因為菜鳥律師總以為,無論說什麼,都比不說話強多了。法官只是看著我的當事人,我不覺得他在聽我陳述。但有某些其他的、比起我們的訴訟規則更古老的東西,處在法官和男人之間,那是一種控訴,與書面法條無關的控訴。當我說完以後,法官再問一次,我的當事人是否要保持沉默。他詢問的聲音很輕,語調不帶任何抑揚頓挫,同時收起老花眼鏡並靜候答覆。我的當事人會如何回答,其實法官早已心知肚明,但他還是照例提問。而在這帶有涼意的審訊室內的所有人都知道,程序將在此終結,至於究竟有罪或無辜則完全是另一回事。

後來我們在走廊上,靜候法官的裁定,總共九人組成的被告律師團中,我和友人是最資淺的,為了此案,我們還添購了新西裝。我們和其他幾位律師一樣,以故作輕鬆的說笑來化解空氣中的尷尬,而我也是其中一員。走廊的盡頭有名警衛靠在牆上,他身形肥胖,看起來非常疲倦,而且可以看出他鄙視我們。

法官在下午撤銷了羈押令。他宣讀裁定書上的裁定,雖然只有兩個句子。他說,因為被告保持緘默,因此沒有證據證明他們涉案,緊接著全場一片靜默。辯護在策略上完全正確,但這時我不知道自己是否該站起來,直到書記官將裁決書交給我,我們才離開了審訊室。除了撤銷羈押,法官不可能作出其他裁決。走廊上聞起來有股油布和老卷宗的氣味。

那群男人獲釋後,從後門離開,回到他們的妻兒身邊,也重新回歸生活常軌。他們還是繼續繳稅金、付貸款,一樣送孩子們上學,沒人再談論過此事,只有管樂隊遭到解散。審判從來不曾開始。

女孩的父親站在地方法院前階梯的中間,我們從他的左右兩邊走過,沒有人碰觸到他。他相貌堂堂,盯著我們看,哭過的雙眼泛紅。市政府對面依然高掛著建城慶典的海報。較資深的律師對記者發言,麥克風在陽光下閃閃發亮,如同躍出海面的魚。在他們的後方,那位父親坐在法院的門階上,把頭埋在手臂間。

* * *

羈押審查結束後,我和大學同學一起走到火車站。我們理應談論勝訴的快感、閒聊鐵道旁的萊茵河或其他任何話題,但我們只是坐在斑駁的木頭長凳上,沒有人願意開口說話。我們知道,我們失去了童貞,而且這無足輕重。在火車上,穿著新西裝、提著幾乎沒用過的公事包的我們依然一語不發。我們的眼神不曾交會,而女孩的身影和那些看似中規中矩的男人,在我們的腦海中縈繞。經過此役,我們一夕之間長大成人。下車時,我們已經知道,事情再也不會是簡單的。

--《罪咎》,德國最會說故事的律師,馮.席拉赫

.延伸閱讀:〈費納醫師〉手刃髮妻,是為了遵守一輩子的誓言?

.jpg)