我們對人類同胞最大的罪愆不是仇恨他們,而是對他們漠不在乎。那才是不人道的本質。──蕭伯納

邪惡,潛伏在你我的心智深處……

歷史上有一場你可能從來沒聽說過的驚人訴訟案。

一八七九年五月二日,龐卡族的印地安酋長「站熊」(Standing Bear),被迫在內布拉斯加州的法院裡,起身對滿座的旁聽群眾發言。當時爭訟的重點,是某個許多人看不見的心智是否存在。

酋長「站熊」來到法院的旅程充滿了煎熬。美國政府在先前幾年,決定將七百五十二名龐卡族美洲原住民,強制遷離他們居住在奈厄布拉勒河沿岸的肥沃土地,而將他們重新安置到荒蕪的印地安人保留區,位於今天的奧克拉荷馬州北部。「站熊」放棄自己擁有的一切,集結了他的部族,徒步展開一場長達六百英里的「淚之旅路」。

龐卡族的傳奇英雄,印地安酋長「站熊」(Standing Bear)

這場徒步旅程如果沒有要了他們的命(「站熊」的女兒就喪生於這場旅途上),那麼乾燥的印地安人保留區同樣會讓他們活不下去。由於他們所剩的糧食少得可憐,又只有滿是焦乾石礫的土地能夠耕種,龐卡族在第一年就失去了將近三分之一的族人,其中包括「站熊」的兒子。在兒子臨死之際,「站熊」誓言將他的遺骨運回部族的墓園,因為他們的宗教信仰認為,族人必須埋葬在部族的墓園裡,死後才能與祖先同在。在別無選擇的情況下,「站熊」決定返回他們原本的家園。

他把兒子的骨骸裝在袋子裡,抱在胸前,而在另外二十七人的陪伴下於深冬時節展開歸鄉之旅。行至中途,這場旅程的消息,在他們接近奧馬哈族印地安人保留區之時傳了出去。奧馬哈族人張臂歡迎他們,但政府官員卻將他們逮捕,克魯克將軍奉命將遭到包圍的龐卡族人送回印地安人保留區。

克魯克深感不忍。「在我處置印地安人的經驗裡,已經有好幾次在華府的命令下,做出了最不人道的事情。可是現在我又奉命得做一件比以前更加殘忍的事。」克魯克為人正直,違背直接命令對他而言簡直比登天還難,於是他採取拖延的做法,鼓勵奧馬哈市的一名報社編輯,找來律師代表「站熊」,控告身為美國政府代表的克魯克將軍自己。訴訟爭論點是什麼呢?要求美國政府承認「站熊」是「人」。

為人正直,代表美國政府的克魯克將軍(General Crook)

這場官司打了幾天的時間,政府律師試圖把龐卡族描繪成野蠻人,比較像是沒有思考能力的動物或沒有感受力的物品,而不是擁有理性和情感的人。畢竟,當初政府官員就是把龐卡族人視為不具心智的生物,所以才會把他們當成法律下的資產,而不把他們當人看待。這種觀點從政府律師一開頭所提出的問題即明顯可見:他問「站熊」這趟旅程帶領了多少人隨行。「我只是想知道他會不會算數。」那名律師解釋道。

經過幾天的證人詰問之後,審判接近了尾聲。主審法官丹迪知道「站熊」想要依照龐卡族的習俗親自發言,但美國的法律體系不允許在審判終結之際進行直接陳述。丹迪法官決定尊重美洲原住民的習俗,而不惜違反法律慣例。於是,他將法警招到審判臺前,悄聲宣布休庭,藉此暗中終止正式訴訟程序,然後允許「站熊」起身對法庭發言。

這場世紀審判是印地安人人權的轉捩點

所以,最後就是這樣。在晚上十點左右,在漫長的一天結束之際,「站熊」站了起來。不識字、不曾受過教育,也沒有時間準備講稿的他,就這麼靜靜站著,環顧著法院裡的人。過了一分鐘後,他終於開口說道:「我看到現場有很多人,我想其中有很多都是我的朋友。」接著,他試圖呈現自己不只是個沒有頭腦的野蠻人。他說明了自己的部族在印地安人保留區遭遇的困境,提到他從來沒有傷害過一個白人,並且敘述自己多年來曾經在家中收留過不少美國士兵,照顧他們從傷病中恢復健康。接著,他說出了一段令人震驚的話,幾乎可說是莎士比亞的《威尼斯商人》裡主角夏洛克那段著名獨白的翻版。「站熊」舉起一隻手,說:「這隻手的膚色和你們不一樣,可是刺下去會痛,就像你們刺自己的手也會痛。我的手刺傷之後流出的血,和你們的血是一樣的顏色。我是人。」

「站熊」是人。他的智力足以領導族人,在深冬時節踏上一趟長達六百英里的旅程;他心中的愛讓他把兒子的骨骸掛到脖子上,以實現承諾。儘管如此,他卻必須向一群來自遠地的人懇求同情,因為那群人幾乎完全看不見他的心智,而是將他視為一件沒有頭腦的資產。由於那群人對眼前這個具有知覺能力的心智視而不見,「站熊」只好被迫將自己的心智展現出來。

「我是人」

「站熊」的官司是個極端案例,展現了第六感常犯的一種錯誤。就像閉上眼睛,然後說自己面前什麼也沒有,如果不去運用推論人心的能力,不只會導致我們對別人漠不關心,更可能因此把對方當作根本沒有心智。

大多數的極端案例都涉及某種仇恨或偏見,而拉開了人與人之間的距離。納粹以數百年來的反猶太刻板印象,將猶太人說成喪盡天良的鼠輩、掠食無厭的肥豬。盧安達的胡圖人屠殺數十萬圖西人之前,也是把他們描繪成無腦蟑螂。這類極端案例中,如果出現例外人士,通常是遭歧者曾親身遇見過的人。克魯克將軍在辦公室裡與「站熊」及族人面談,他們當面向他吐露煎熬和苦難、希望和夢想、信念和回憶。他不認為龐卡族人是沒有頭腦的野蠻人,所以主動策畫了那場以自己為被告的官司。從這些例子,我們開始懂得人需要什麼樣的條件,才能夠認知到別人也同樣擁有完全的人類心智,以及如果未能認知到這一點會導致什麼後果。

當然,「站熊」不是第一個,也不是最後一個心智遭別人忽略低估的人。跨文化心理學家賈霍達指出,古希臘時代以來,歐洲人就以兩種方式,看待在相對而言較為原始的文化中生活的人,藉此認定他們沒有心智:認為他們自制力與情感闕如,好似動物;或是認為他們理性與智力低下,宛若幼童。由於「那些人」的外貌、語言和行為舉止都如此陌生,因此在歐洲人眼中不但是他者,也是比較低劣的人。說得更精確一點,歐洲人認為他們的心智比較低劣,不論理性或感受的能力都比較差。

金恩博士被刺殺那年,黑人的抗議活動,口號即是「I AM A MAN」

類似的觀點在歷史上一直不斷反覆出現。金恩博士在孟菲斯遭到刺殺的時候,正在支持一場由清潔工人發動的罷工活動,其口號即是:「我是人。」一九九○年代初期,加州州警普遍將涉及年輕黑人的犯罪案件稱為「NHI」—意為「無人涉及其中」(No Humans Involved)。二○一○年,數千名外來移民在亞利桑納州抗議嚴苛的移民法,群眾高舉的標示牌上寫著:「我是人。」全球各地的人要求人權或者聲稱自己遭到不人道對待之時,核心論點皆是迫害者未能認知到他們的心智。這也許就是為什麼《世界人權宣言》第一條的條文特別著重人的心智:「人皆生而自由,在尊嚴與權利上一律平等。人各賦有理性良知,應以兄弟精神互相對待。」由此可見,我們顯然很容易忘卻別人也和我們一樣擁有能力與經驗大致相同的心智。我們一旦認為別人缺乏理性思考、自由選擇或者感受的能力,就會認為那個人「算不上是人」。

因此,抹殺人性的本質,就是未能認知到別人同樣擁有完全的人類心智。

丹迪法官在「站熊」的那段發言之後思考了十天。再度開庭後,他首先提出一段個人感想:「在我負責執行我國法律的這十五年來,我審理或判決過的案件從來沒有像本案這麼深切引起我的同情⋯⋯然而,在這個自由必須受到法律規範的國家裡,司法行為的規範與基礎,終究必須建立在比同情心更令人滿意也更恆久的元素上。」接著,丹迪仔細駁斥了政府律師提出的每一項爭論點,然後判決「站熊」與所有美洲原住民都必須被視為受到法律保障的人。克魯克將軍達成了他的願望—他打輸了這場官司。「站熊」不是一個沒有頭腦的野蠻人,而是一個完完全全的人。

人類大腦雖然才智與能力如此傑出,卻也可能認不出一個就在我們眼前的心智。我們在別人身邊必須啟動自己的第六感—這是每個人都擁有的驚人能力,能夠用來了解別人的心智。我們與別人的距離一旦導致第六感處於蟄伏狀態,就可能因此把別人的心智視為次等心智,並且從而把他們視為次等的人。心智盲目不只是少數人的特權,而是每個人都可能犯的錯誤,會導致我們的社會智能降低。

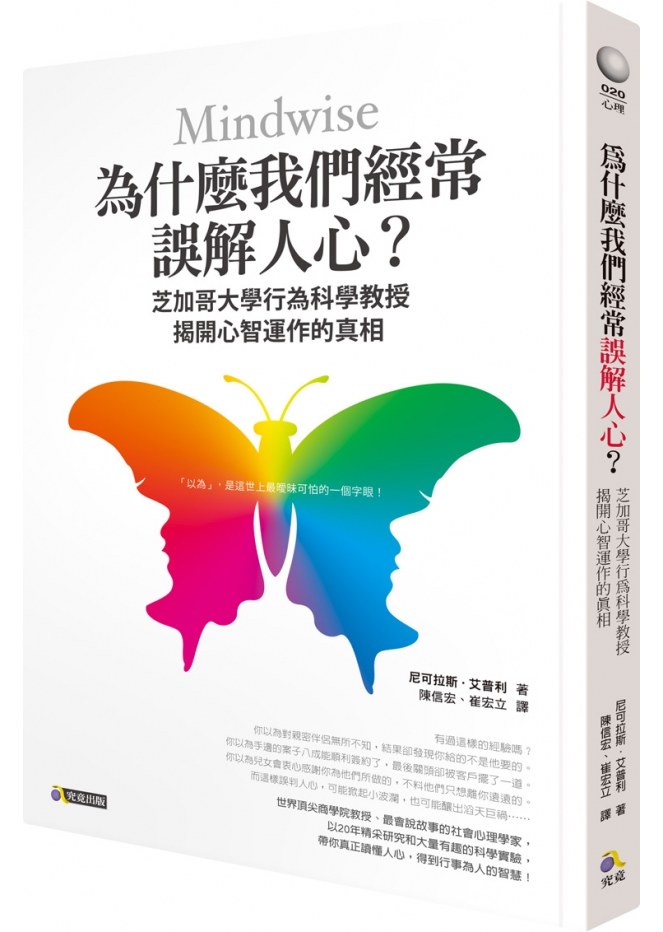

本文出自《為什麼我們經常誤解人心?:芝加哥大學行為科學教授揭開心智運作的真相》

芝加哥大學最有趣的心理實驗課!世界頂尖商學院教授、最會說故事的社會心理學家,

以20年精采研究和大量有趣的科學實驗,帶你真正讀懂人心,得到行事為人的智慧!