close

相關專欄

內容簡介

.最令你動容的熾烈純愛,長銷至今不墜!

.日本書店店員連續52週強力推薦,拍胸脯擔保:「這才是真正的戀愛小說!」

「在好幾百萬人中,我找到了唯一適合自己的人。突然想到這一點,不由得哭起來。這也許發生什麼差錯,不然就是奇蹟。」

喜歡《現在,很想見你》,就不能錯過這本書!

那時,我初次聞到他的味道。香菸和酒精,再混雜汗水的千真萬確的男人氣味。我被那氣味弄得忐忑不安,說不出話來。但是,已經不需要說話了。

我們就在附近的樹蔭下第一次接吻。

雖然心裡覺得事情發展太快了,但再開始步行時,我找到了另一棵樹。烏鴉鳴叫,太陽即將西下的森林非常廣大,適於藏身的樹木到處都是。

我們在樹木之間穿梭,一次又一次的接吻……

這樣的戀愛小說,正是我長久以來焦急等待的。在飛機上,我看得不住流淚,無法止息…… ──日本著名演員兼作家兒玉清

連續52週推薦的大人戀愛小說

★日本有隣堂本店書店店長安田信之

這幾年看書看到流淚只有兩次。

那是在閱讀本書和橫山秀夫的《Climber’s High》時。

有一天,我發現在我們的「目黑店」,有銷售突出的書。起初,我想,別人賣別人的,我賣我自己的就好。但不久,我開始覺得這本書會暢銷一定有什麼原因,所以讀起了它。

在電車中,我不知不覺地流下眼淚。

看戀愛小說哭泣,已是很久以前的事了,於是,我毫不猶豫地向周圍的人推薦這本書。

大家看了也都感動不已。

我製作的「安田店長本週推薦書」海報,一直張貼在店面。

「本週」持續將近一年,絕非謊言!

因為「本週持續感動到底」、「沒有比本書更感人的書」了。大人的戀愛小說,本週也是《週三清晨的京都情人》No.1。

「一年五十二週,沒有比這本書更長銷、更暢銷的了。」

通常,流行的東西,就是熱賣後逐漸乏人問津,但本書則有商品力。

每逢人家問我要推薦什麼書時,我總回答:「《週三清晨的京都情人》才是真正的戀愛小說!」並且在電視和廣播上介紹。

本書現在每個月仍有漂亮的銷量。這是作為書店店員最高興的事了。

作者介紹

蓮見圭一

1959年生於日本秋田縣,畢業於立教大學。曾任報社、出版社編輯,之後邁入文壇發展。著有《衣索比亞收音機》《水藍色蠟筆》《心之壁,愛之歌》等。

譯者簡介 / 樂伊珍

台灣人,曾任出版社主編,外電記者,現為自由文字工作者。譯有《罵小孩的藝術》等。

.日本書店店員連續52週強力推薦,拍胸脯擔保:「這才是真正的戀愛小說!」

「在好幾百萬人中,我找到了唯一適合自己的人。突然想到這一點,不由得哭起來。這也許發生什麼差錯,不然就是奇蹟。」

喜歡《現在,很想見你》,就不能錯過這本書!

那時,我初次聞到他的味道。香菸和酒精,再混雜汗水的千真萬確的男人氣味。我被那氣味弄得忐忑不安,說不出話來。但是,已經不需要說話了。

我們就在附近的樹蔭下第一次接吻。

雖然心裡覺得事情發展太快了,但再開始步行時,我找到了另一棵樹。烏鴉鳴叫,太陽即將西下的森林非常廣大,適於藏身的樹木到處都是。

我們在樹木之間穿梭,一次又一次的接吻……

這樣的戀愛小說,正是我長久以來焦急等待的。在飛機上,我看得不住流淚,無法止息…… ──日本著名演員兼作家兒玉清

連續52週推薦的大人戀愛小說

★日本有隣堂本店書店店長安田信之

這幾年看書看到流淚只有兩次。

那是在閱讀本書和橫山秀夫的《Climber’s High》時。

有一天,我發現在我們的「目黑店」,有銷售突出的書。起初,我想,別人賣別人的,我賣我自己的就好。但不久,我開始覺得這本書會暢銷一定有什麼原因,所以讀起了它。

在電車中,我不知不覺地流下眼淚。

看戀愛小說哭泣,已是很久以前的事了,於是,我毫不猶豫地向周圍的人推薦這本書。

大家看了也都感動不已。

我製作的「安田店長本週推薦書」海報,一直張貼在店面。

「本週」持續將近一年,絕非謊言!

因為「本週持續感動到底」、「沒有比本書更感人的書」了。大人的戀愛小說,本週也是《週三清晨的京都情人》No.1。

「一年五十二週,沒有比這本書更長銷、更暢銷的了。」

通常,流行的東西,就是熱賣後逐漸乏人問津,但本書則有商品力。

每逢人家問我要推薦什麼書時,我總回答:「《週三清晨的京都情人》才是真正的戀愛小說!」並且在電視和廣播上介紹。

本書現在每個月仍有漂亮的銷量。這是作為書店店員最高興的事了。

作者介紹

蓮見圭一

1959年生於日本秋田縣,畢業於立教大學。曾任報社、出版社編輯,之後邁入文壇發展。著有《衣索比亞收音機》《水藍色蠟筆》《心之壁,愛之歌》等。

譯者簡介 / 樂伊珍

台灣人,曾任出版社主編,外電記者,現為自由文字工作者。譯有《罵小孩的藝術》等。

看更多

規格

商品編號:02600047

ISBN:986133176X

頁數:240,中西翻:1,開本:1,裝訂:1,isbn:986133176X

ISBN:986133176X

頁數:240,中西翻:1,開本:1,裝訂:1,isbn:986133176X

看更多

試閱

這是由名叫四條直美的女性,在病床上錄下的四卷錄音帶引發的故事。

一九九二年新年,被告知腦腫瘤而在築地國立癌症中心住院的四條直美,在這年的秋天去世了。享年四十五歲。她是位翻譯家,同時也是個稍有一點名氣的詩人,因此數日後,報紙社會版的左角落,出現了二十行有關她的死亡報導。雖然是篇很不錯的報導,但如果附上照片,我想那會更好。

錄音帶是直美陷入病危的兩週前,郵寄給在紐約留學的獨生女葉子的。當初,直美好像打算根據自己錄製的錄音帶,寫一封長信給女兒。這是從她遺留的三張寫得很潦草的信紙中,無意間透露出來的。寄到紐約的四卷錄音帶,和直美生前愛用的歐米茄手錶及這信紙包在一起。

葉子非常重視那封沒有寫完的信。她把母親最後寫的文字反覆閱讀,現在,仍然可憑記憶背誦。但是,葉子並沒有把錄音帶的內容做整理。對崇拜母親勝過任何人的葉子來說,也許那是很困難的作業吧。因為錄音帶的內容怎麼也不能讓父親聽。

四條直美確實不只是個品行端正的女性。她受到許多人喜愛,但也同樣被許多人憎恨、畏懼。儘管如此,她並不是個會公開批評或攻擊人的女性。即使碰到盡會輕視人的傢伙,她也只會凝視對方的眼睛數秒鐘而已。據說,葉子也曾遭遇過好幾次那樣的凝視,以致在幼小的心靈中,對母親懷有摻雜恐懼的不可思議感情。但即使如此,對葉子來說,四條直美是個特別的女性這個事實,一點也沒有變。

★

我初次見到葉子,是在我六歲時的春天。我們是一年青班的同班同學。

在學校時,葉子的成績始終是第一名。在漫長的學生生活中,雖然出現幾個競爭對手,但都比不上她。葉子對於老師的問題總能輕鬆回答,也許受到母親的影響,小六時就閱讀菲力浦.馬羅(Philip Marlowe)的故事原文了。葉子的生活方式也很符合她的IQ,暑假結束就一定提交描繪輕井澤街道或淺間山的繪圖日記。葉子畫的淺間山,是一座非常險峻而且高大的山。

「葉子的血統就是和我們不一樣呀!」

記得四年級時的夏天,從游泳池回來的路上有位同班同學這麼說。他還邊吃在路旁買的冰淇淋邊持續說著。

「我母親說,葉子的家很了不起。她的母親很聰明,曾祖父更是非常偉大。」

聽了這樣的話,沒有家世或血統做後盾的孩子,總會感到莫名的不安。

「有多偉大?」

另一位同班同學戰戰兢兢地問,他就像自己也很偉大般得意洋洋地回答說:

「太偉大了,就像成為A級戰犯的程度啦。」

在場的同學們好像很佩服似地點頭表示同意,因此我也跟著點頭。但是,A級戰犯究竟偉大到什麼程度,其實我並不清楚。既然是A,那大概就比B和C偉大吧。我只是單純地這樣想。可是,戰犯究竟是什麼?雖然心中不無疑問,但因為其他同學都了解,我也就不敢輕易詢問。我並沒有向同班同學尋問任何事的習慣。因為世田谷的小四學生最害怕被人認為不懂事了。

A級戰犯到底是什麼?為了記住剛剛才聽到的這個詞,我在心中反覆唸著「戰犯、戰犯」。這是個具有不可思議迴聲的字眼。我打算一回到家就先問母親,所以很想盡快回家。九歲的我,忍不住想知道葉子家的祕密。

★

小學時,我每年都被邀請參加葉子的慶生會。但是我的母親並不太樂意我去。母親稱呼直美為「那個壞女人」。依照母親的說法,四條直美離當時的一般母親形象相當遠。

後來隔了好久,才知道我的母親好像每天都在觀察直美。根據母親說,直美經常在上野車站附近的咖啡店消磨時間直到傍晚,到了五點就前往超市買東西。

「那個女人每三分鐘就抽一支菸喲!」

母親的話中似乎故意帶著輕蔑,但我反倒感覺出那是近乎嫉妒什麼的。

葉子的生日是八月二十日。有關那一天的片斷記憶,現在仍留在腦海裡。在暑假期間,能和好久不見的同班同學見面是很開心的事,而最開心的就是直美的母親是個很有趣的人。穿著夏裝的直美隆重地招待同班同學,用餐時,她總把我們的導師當作話題。

「那位老師的髮型不知改了沒?」

只要直美這麼一問大家都笑了。那的確是奇怪的髮型。她把老師的髮型比喻為「漆黑的梯田」,大家都笑個不停。

那位老師,曾經在上野毛車站附近被車子撞到,住進醫院。

「不管怎樣都要小心車子!」

雖然他經常對我們這麼說,但他本人穿越馬路時,似乎都在「思索事情」。他在思索事情的當兒被車子撞到,碰巧在事故現場的就是直美,所以這件事在我們之間是有名的話題。

「雖然俯伏倒在地上看不到臉,但我馬上就知道那是你們的老師呀。看他的髮型就知道啦。」

直美這麼一說,大家又笑了。她很懂得交談竅門。笑聲消失後,她就一邊搖著鄰座孩子的肩膀一邊繼續這樣說。

「老師,不要緊吧,請堅強一點,當我這樣對他說時,趕到的救護人員問我,妳認識他嗎?我不假思索地回答說,完全不認識。」

戴黑框眼鏡短髮的直美,把招待全體客人的料理端出來,又講了些笑話後,就躺在起居室的沙發上閱讀洋書,並且不停地抽菸。偶爾,可聽見她配合唱片哼幾句洋歌。她和一般的母親畢竟還是有些地方不同。

她雖然是個充滿朝氣的爽朗女性,但大概抽菸過多的關係,聲音有點嘶啞是個缺點。而且,在我們快到傍晚要回去時,她經常略有醉意了。表面看來雖然沒有什麼異樣,但從她吐出來的氣息就可知道。她習慣抽七星香菸,喝「J&B」酒。這樣的女性,不受鄰近主婦歡迎,是當然的。

最後的慶生會是在小六那一年的夏天,直美在我們面前邊彈吉他邊唱歌。

「真的很感謝你們一直和葉子友好。這是以前流行的歌曲。」

她這麼說著,隨即以流暢的英語唱起歌來。那是很優美的歌曲,而且她的吉他彈得很好。隔了好久之後,聽到從收音機傳來的同樣歌曲,才知道她當時唱的是瓊妮.蜜雪兒(Joni Mitchell)的歌。我們拍手叫好,直美站起來深深鞠躬答謝。我想,那時她一定也喝了一點酒。

在直美自己設計的具現代感的起居室,掛著巨大的昭和天皇照片。那是很不相稱的。

「這,很好吧?」

有一天,發現我正看著那張照片的直美,這麼說著並頑皮地笑了起來。我也覺得很好笑,便跟著一起笑。不正經的大人遠比一本正經的大人來得好──我這麼認為,這已經是十五年前夏天午後的事了。

我喜歡四條直美這個人。經過葉子家附近時,心裡總期待能偶爾遇到直美。晴天時她常清洗她的Veletto愛車,每次看到我都會跟我打招呼。我們就在車庫前談論各種事。雖說如此,幾乎都是直美在說話,我總是被她的說話技巧壓倒。

我只有坐過一次直美開的Veletto。雖然只是開到多摩川邊的短短行程,但對我來說,則是難忘的時刻。至於什麼原因到多摩川,現在已經想不起來了,但還記得從車用收音機傳來「Old Fashioned Love Song」。當播放到印象深刻的序曲時,直美就吹口哨,加快引擎。

「這是我很喜歡的歌啊!」

她把收音機的聲音開大,跟著哼唱。歌曲才剛剛逐漸收尾時,直美就關掉收音機,發出不屑的嘖嘖聲。

「我討厭民間廣播。盡說些無聊話!」

惡言惡語罵了一陣後,直美開始說明歌曲的內容。「好美的歌!」她說。我邊回答「是的」,邊想若要結婚的話,這樣的人最好。

直美把車子停在河川用地,我們在多摩川邊散步了一會兒。她詢問我學校的事,但幾乎是心不在焉。她點燃七星香菸後,把夾在指間的火柴棒彈出去。

「下一次一起到遠一點的地方吧。」

直美邊眺望河面邊唐突地這麼說。遠一點?遠到哪裡?我這麼問她,她說:

「我喜歡開往西方。上次開到名古屋附近,其實很想開到更遠的地方。」

直美究竟在想什麼,當時的我無從知道,但現在可以回答了。她想像的是比名古屋更前方傳說中被群山環繞的地方。

★

直美開的Veletto,現在停在我住的大廈停車場。

由於車子維修得很好,即使是冬天,引擎仍然可以馬上發動。葉子坐在Veletto的前座,我每個週末都要外出去超市買東西。世上有不少人喜歡古董車,所以在停車場常有不認識的人向我搭話。由於直美的關係,我在這一帶被認為是個有點怪癖的人。

直美死後,葉子從大學中途退學回到日本,在美國大使館工作。但是,半年左右就辭職了,之後相當長的時間,在澀谷的書店打工。儘管彼此住得很近,我們卻在道玄附近的大型書店再度偶遇。

「母親要是活著的話,就可省去說明你的事了。」

為了獲得結婚的承諾,拜訪葉子家回來的途中,她向我這麼說。

我與當新聞記者的葉子父親,是在此時首次見面。葉子的父親聽到女兒過不了半年就會生下孫子,非常生氣。我本來就很擔心這件事,但不知為何葉子卻很樂觀。甚至看起來好像樂於這樣的狀況。

「真好笑呀!」葉子邊走邊嗤嗤地笑。

「有什麼好笑?」

「是雙胞胎的男孩子。我昨天去檢查時得知的。一次會有兩個孫子,父親一定連反對的時間也沒有。能大搖大擺也只有現在這個時候。週末就把孩子交給爸爸照顧,我們開車到遠處去。」

聽她這麼一說,剛才的擔心全掃除了。對葉子腹中持續成長的孩子的擔心,也同時煙消雲散了。這樣的心情或許只有將成為雙胞胎的父親才能領會。也就是說,其他的事情暫時都變得無關緊要了。

我想到有幾件事非思考不可,而應該做的事也不少。但不管怎樣,為了孩子們總得吃些東西,我們往二子玉的「燕子餐廳」去,點了馬賽魚湯(Bouillabaisse)。那天晚上葉子的話遠比平常還多。至於我,為了適應新狀況,似乎已花了一段時間。

「沒有任何東西經過十年後還不會改變。過了二十年,連周圍的風景也會改變。任何人都會變老,新的世代很快就會跑進房間來。不管你願不願意,時代都會前進,世界就是這樣繼續下去。」

吃完飯,葉子說了那種有意義的話。

「說得好!剛才的台詞。」

「其實這是母親在雜誌上寫過的。我特別喜歡『世界就是這樣繼續下去』這一部分。」

這麼說了之後,葉子從肩包拿出那本雜誌放在桌上。

我一邊喝咖啡一邊看了直美寫的記事。接著葉子唸了一段,她這樣寫著。

「到此是最終,已經沒有辦法了。我自己不知那樣想過多少次了。但是,命運這東西遠比我們想像的還反覆無常。說不定昨天的憤怒和悲哀,明天會變成任何東西所不能替代的喜悅,事實上,人生就是那樣的反覆。」

四條直美相信那樣。至少想那樣相信而經常告訴自己。

她寫給女兒的最後一封信,這麼寫著。

「我至今讀過好幾千本書,但從日常生活中學到的,遠比書中學到的還多。二十幾歲時的我,是討人厭的充滿自信的人,輕視許多人,但即使如此,並沒有成了自以為是的奴隸。雖然心裡瞧不起賞花的人,但偶爾看到櫻花,卻會被它的美壓倒。就像鋼琴家每天不停地敲打鍵盤般,我一直持續人生的練習。」

這就是典型的四條直美。在她留下的錄音帶中,我也聽到好幾次大致與此相同的迴聲。

我絕不會忘記初次聽錄音帶的那一夜。之後,仍反覆傾聽,所以現在連有咳嗽聲或雜音的地方,也很熟悉。

直美的話有很多重複,也有明顯混亂的地方。登場人物當中,有幾個人恐怕被過度理想化。既有欲言又止的地方,過分省略的部分也很多。甚至錄音帶突然中斷。畢竟她沒有充分的時間。

如此直接口述灌製的四卷錄音帶,真真實實地呈現出人類口語常有的不完善,但儘管如此,以低沉聲音敘述的這部回憶錄,有些地方似乎足可壓倒人。

福樓拜(Flaubert)有言:筆是何等沉重的槳,不管怎麼划也無法前進。最後一封信中所寫的人生練習──不管結果怎樣,我喜歡四條直美在人生的最後,仍企圖對抗困難的工作,現在也仍然支持那樣的她。

★

1

謝謝妳考試期間還寫長信給我。一邊想像哥倫比亞大學的種種,一邊全神貫注逐字看妳的來信,我忘記了好久被死神纏住的自己。

據丈夫說,我的病情正逐漸好轉,但照了照枕邊的鏡子,怎麼也不覺得那樣。雖然沒有那麼嚴重的疼痛,但我想那一定是嗎啡或什麼的關係。並不感到特別痛苦而面臨死亡的我,也許應該感謝自己屬於晚生的世代,以及現代醫學的過度發達。只是,也確實是這緣故,使得我陷於半生半死的狀態。

兩個禮拜前的星期一,我辦完了生前遺囑。丈夫似乎不願接受我即將死亡的事實,費了好大勁去說服他,最後總算勉強同意了。對於這件事,我非常感謝他。我是一輩子不放棄思考的人,因此當思考停止時,我就想走下人生舞台。

現在丈夫還健康,只要我希望的話,妳也會立刻再趕到甘迺迪機場吧。但是,我自認我知道,人是會隨時間改變的。手術後,如果我沒有任何反應,如植物人般持續存活好幾年的話,丈夫和妳現在對我所懷抱的情,遲早也會變成不耐煩或厭惡。當診治醫生告知「是危險手術」時,我心裡最先想到的就是那樣的光景。但即使如此,我也不允許任何人說──我們向來共有的感情是虛偽的。

★

我想稍微描述一下醫院的狀況。

五樓高的國立癌症中心,一半是兒童病房,那兒有許多白血病和腦腫瘤的小孩子。雖然目睹遭嚴重疾病摧殘的孩子是很難受的事,但在我眼中,他們的父母看來也非常痛苦。妳有沒有看過已無存活可能、卻還想快活行動的人?就每天懷著恐懼和對將來的不安、而且使相關人也陷入不幸這一點來說,疾病和戰爭是極為相似的。不過,即使戰場上也會產生友誼,能互相說說笑笑。

這家醫院採取完全看護的制度,母親們下午三點來訪、七點回去。住院以來,我看到她們的身影,就知道是下午的時間了。

我坐在回廊的長椅,一邊看著孩子們的姿態、一邊和他們的年輕母親聊天。有一半的孩子用長管子繫在病床上,症狀嚴重的孩子甚至連翻身也不行。有的母親說,我的孩子在某個時候突然說話,光是這樣就叫她高興地過了好幾天。

我是個自私任性的女人,雖然沒有為妳做過任何像母親樣的事,但對她的話也頗有同感,喚醒我對妳幼小時的回憶,突然眼淚奪眶而出。我就是這樣,每天坐在長椅上,邊培養友誼邊回想過往的種種,或微笑或流淚。

我好多次想起三十多年以前的某個午後。偶爾從三樓窗戶俯瞰校園,和那個有點掛心的高年級同學的眼神碰撞在一起。單單這樣,我就心神不定好幾天。如果他和我說話怎麼辦呢?要用什麼話拒絕才好呢?但是,如果拒絕不了怎麼辦呢?當時十三歲的我,好幾天就只活在那種天真的幻想中。前來兒童病房的母親們心中,可能也有類似的感情吧。我和那樣的母親當中的幾個人,現在已成為年齡懸殊的朋友。或許也可以稱為「戰友」。

上個月底的某一天傍晚,受母親們之邀去娛樂室。她們準備了一個大蛋糕,因為那天是我四十五歲的生日。我和孩子們一起拍照留念,並收下他們所寫的生日卡。

「祝直美生日快樂!不能上學我很難過。如果身體好了,請妳教我英文。」

母親催促孩子朗讀生日卡,每讀完一張就響起如雷的掌聲。我是多麼辛苦地讀完卡片,妳能想像得到嗎?在孩子朗讀卡片的中途,所有的母親都哭了。我可能也是那樣。我收到一個銀製的小相框,和每位母親緊緊地握了手。我從來連想都沒有想過,所謂同志,肯定就是指這樣的關係。

丈夫說,不可以為死亡就在身邊。我並不反對他的意見,所以盡量努力不那麼想。雖然如此,但死亡確實在我身邊。我閱讀不是為工作而是純屬消遣,或寫長信試圖努力遠離死亡,但還是不能防止感到死亡就在身邊。死亡朝夕潛入我的意識中,有時甚至潛入夢中使得我無法入睡。睡著的時候還好,可怕的是在清醒時。也許今天會死──醒來時,浮現在還模模糊糊的腦海,經常是這樣的想法。

上週末的某個晚上,一如往常用耳機聽收音機時,從遠方傳來女性的叫喊聲。這次又死了哪一個孩子?以前也發生過這樣的情形,所以我的心急促地砰砰跳,那天晚上比平常更加無法入睡。

死亡的是從(北海道)室蘭來的六歲男孩,我年輕朋友的獨生子。剛住院時,很活潑、很受大家喜歡,但因為抗癌劑的副作用使得臉開始浮腫後,就很少展現笑容了。

患血友病的他,由於找不到臟器提供人,於是就採次善之策移植母親骨髓,但預後並不好。最後見到他時,為了避免雜菌感染保護身體,他被安置在無菌室,用透明的塑膠膜包裹全身。他再也不觸摸他非常喜歡的Game Boy,有時,除了咬緊牙關不出聲地哭之外,已經沒有力氣做其他事了。

抱著小遺像的母親,前來告別,是在失去兒子的三天後。

「他真的拚命了!」

由於找不到適當的字眼,我說了不成慰問的話。雖然從事了好幾年的翻譯工作,但在緊急時,我總有找不到字眼的時候。

「回北海道後,再生個孩子吧。」

道別時我這麼說。雖然那的確是不合場合的話,但因為她是個很喜歡孩子的人,所以我單純地以為那樣說是最好的。

然而,她的反應卻在預期之外。

「已經不想生孩子了。」這是她的回答。

「為什麼那麼說呢?」

我問她,她大大地嘆了一口氣。

「直美,我想起一些事來。」

「想起什麼?」

「說實話,我是個壞女人。生這孩子之前,我做了不可告訴丈夫的事。一定是得到報應了。但是,即使那樣也未免太過殘忍啊!」

她這麼一說完,就低頭流淚。

我默默地凝視她,並不是在尋找安慰的話。我只是大吃一驚。因為自從知道自己患了惡性腫瘤之後,我也想過和她完全相同的問題。

聽到如果不動手術就僅能存活半年時,雖然留戀人生而心情悶悶不樂,但另一方面,我反而放了心。我也有過不可告人的事。不,是超乎不可告人的事。

★

妳可能還記得每年在聖誕節過後的幾天,我都到京都去。我們家皆以為我喜歡冬天的京都。但是,冬天的京都只有寒冷而已,並不是個適合女人獨自旅行的地方。事實上,之後變得熟識的飯店櫃台人員,竟然跟我說「起初以為妳是個想自殺的人」。

妳到了十歲時,以像女孩樣的直覺開始懷疑那件事。我故意把妳的問題岔開,妳就想和我一起去京都。妳知道那是不可能時,在翌年冬天,離家出走半天,讓我很傷腦筋。那時,妳正值愛發牢騷的年齡,不巧的是,妳知道如何使我感到困擾。

「少女喜歡馬三倍於少年。」

有一次,我在德斯蒙德.莫里斯(Desmond Morris)的書中看到這樣的文句。雖然有一部分我也有想到,但到底不可能養馬。儘管如此,季節已進入初秋,我去逛了幾家百貨公司,找到了妳可能喜歡的狗。那就是Winny。

我談了Winny的事,妳馬上對牠感興趣,很快就被迷住了。十月那一天的晴朗午後,我們一起到日本橋買Winny,妳還記得嗎?我想起妳看到玻璃櫃貼著「已售出」時的沮喪,及發現買主不是別人而是我們時的喜悅。套句老套說法,那彷彿昨日之事般。

一如所料,妳和Winny親密無間,不久就成了親密朋友。從那之後,妳對我到京都的小旅行,就不再插嘴了。雖然我暫且安了心,但妳對我的質疑,仍一直存留在我心中。

★

從現在開始,我想把讓妳度過好多次不安年關的真正理由寫下來。這封信恐怕很長。因為世上沒有一言難盡的真實,或許大部分的敘述被當作辯解,但我相信,世上總有不用盡所有言詞就無法傳達的事。

該不該寫這樣的事,我自己實在很迷惑。但是,似乎已經沒有猶豫的時間了。不管怎樣,抗癌劑的效果顯著,不僅頭髮、就連眉毛也掉了。為什麼會變成這樣,其實我也不很清楚,也不想知道其所以然,但無論如何,我的生命慢慢地走向盡頭。我經常突然神智不清就這樣持續睡上好幾個小時,最近甚至很少做夢。如果可能的話,我很想在夢中和妳見面。

因此,我戴著New York Mets的帽子,邊眺望築地的天空邊寫這封信。能寫到什麼地方我並不知道,但我不會說謊的。

★

我現在開始要寫的是妳出生三年前的事。

首先,請允許我,我並不想做什麼特別的坦白,也不想悲嘆自己的過失。說起來,我並不是愚蠢到容易犯錯的人,當時也是那麼認為。豈止如此,環顧周遭的人,甚至有點驚訝,有著這樣愚蠢人們的國家,怎麼能發展到如此地步?

我是個自信滿滿的人。初中、高中成績都一直保持第一名,連想像也無法了解犯錯究竟是怎麼一回事。我經常裝作若無其事的樣子和同班同學交往,但那是一種和小孩子的相處方式。如果他們知道我在自己心中建立的自尊心之強,一定會匆匆忙忙地離開我。

「這個孩子如果是男生的話……」

我不知道聽到父親說過多少次這樣的話,而且我自己比誰都更再三懊悔這件事。即使如此,我還是深信自己一定能做些什麼。只是不知道那到底是什麼,我一直被無止境的焦躁感驅使著。

我是在昭和二十二年的戰後嬰兒潮出生的。可能同班同學很多的關係,一拿起滿是鉛字的書,就想起小學班上的事。教室經常客滿,連講台旁邊也擺著桌子。運動會或遠足將至,想到等候上廁所的長隊伍,心情就一定會鬱悶起來。

在我們那個世代,當考試一迫近,就使用「考試戰爭」這種字眼,但我完全想不起來何時何地發生過那種戰爭。雖然考題的正確答案只有一個,但為什麼有人把不被要求的答案特地寫下去,我對於這點反而覺得不可思議。但是,不管寫了多少正確答案,對於女生的我並不會引起什麼作用。再怎麼想再怎麼努力,我能得到的只不過是一點點的東西。

就某種意義而言,當時的我,認為人生充滿疑問。二十二歲的我,就像湯瑪斯曼筆下站在聖馬可廣場前的主角眺望眼前人生般。「只有這樣嗎?僅僅這樣嗎?」我懷疑。

★

一說到沒落的世家,就給人遊手好閒的形象,朋友似乎認為我的家族也是那樣。

「喂,A級戰犯究竟是什麼?」

因為同班同學那麼問,我才知道祖父是戰爭罪犯。

戰爭結束已過了好幾年,但我家有些地方好像在拖延著戰爭影子。

每年夏天,我都被祖母帶去靖國神社參拜。當時,神社院內還有許多傷殘軍人。祖母看到那樣的人時,就走近他們身邊深深一鞠躬。我一邊聽著失去一條腿的人吹奏淒涼的小喇叭聲,一邊跟著祖母在神社內繞行。對我來說,那只是很熱、很恐怖的時間。

好久以來,我一直不知道那樣做的意義,也不想特意去了解。對於戰爭話題全然不感興趣的孫女,祖母似乎感到不十分滿意。她誤以為我因年幼才對戰爭話題不感興趣,所以常帶我去靖國神社,並很有耐心地等待我長大。而且,等著被詢問有關戰爭和自己丈夫的事。

雖然我知道祖母的期待,但我絕不想向祖母詢問什麼。也許等得不耐煩,不久,祖母就開始對我說這說那。她是個不會讓聽者感到不舒服的講述者。結果,我受到祖母的感化,讀了相當多的紀錄,二十歲時,對那戰爭終於有了自己的看法。不過,在這裡,我只想指出從懂事以來,一直被沉痛表情大人們包圍長大的我、從那裡設法逃出來力求自由的事。

★

一九六九年春天,御茶水女子大學外文系畢業後,我在某家有名望的老出版社工作。大學和就業都不是我自己選擇的,雖然聽從父親的意見,但事後在我心中卻萌生反抗。

我對學生運動和woodstock音樂祭(譯註:一九六九年,於紐約連續舉行三天,超過四十五萬觀眾參與)感到共鳴,雖然不甚了解,但經常期望自由,想跳越家裡和職場等的柵門。

在出版社上班,我本來希望能在可活用和拿手的英文部門工作,但分派給我的工作,卻是總務部的電話接線生。不過,那時,我並不特別感到那是不幸的事。因為在那個時代,即使期待結婚以外的什麼事,只要是女人,有可能如願以償的事,比當時的日圓價值還要低。

我一下班就離開公司,週六、週日就把報上的徵人啟示剪下來。只要有時間就躲進圖書館,尋找書寫「人應該做什麼」的書。除了公司的工作之外,我想開始做些屬於自己的事。

記得那時候看了某篇新聞報導,心裡非常難過。那是報導東京女子大學把菸灰缸放在學生餐廳的新聞。

「菸灰缸,只不過是政治鬥爭的副產品。」

讓這個要求通過的女子大學領導人,對報紙做了這樣的評論。她竟然不知道自己被委婉地扮成丑角,還擺著鬥士模樣自鳴得意。

著名記者親自下筆的這篇採訪新聞,對我來說,真是十分震撼的讀物。妳或許覺得好笑,但我倒真擔心,在大報版面受到如此愚弄的這位女鬥士,究竟何時會自殺。當然,她並沒有自殺,但好像也沒有絕望似的。

之後,大約一年,我才在同一家報紙的週日版,得知這位女性的消息。據說,她在大學中途退學結婚了。繼菸灰缸之後,她發現的主題好像是夫妻同權,報紙連他們夫妻倆的照片也刊登出來了。何苦呢?看到連穿著圍裙的丈夫也被拉出來一起拍照,使得生為女人的我,感到好幾十次的屈辱。不,也許是好幾百次。

★

再說一個陳舊的故事,其實我有個未婚夫。

這在當時來說,也是不合時代的事,但因為祖父蒙受戰犯的污名,我的父母親恐怕別人在背後指指點點,老早就在心中盤算,把遠親的兒子招贅為女婿。

我開始上班的三個月後,父親就對我提出和未婚夫結婚的事了。對方比我大七歲,是大有前途的初出茅廬學者。事實上,他現在已自成一家,說不定妳曾聽過他的名字。

他的家世和人品都很好,在當時很稀罕的獨生子的我,從小就稱呼他「哥哥」,和他親密往來。

「哥哥」是我的家庭教師。他建議當時中學生的我,讀法拉第的書,並講愛因斯坦的故事給我聽。喜歡讀書的他,很懷念學生時代的教科書和參考書,他充滿自信的教學方法也很棒。我很佩服他解答數學問題的高明,對他靈活的腦筋也心懷尊敬。

我察覺兩家的意圖,是在進入大學的那一年。最初是在他取得博士學位舉辦慶祝會時,當場有位親戚委婉地向我探詢。當然,這還是很遙遠的事──但對這樣附帶保留的提議,十八歲的我,只感到困惑而已。

從那之後,我常常被邀請去他家。他的家庭共有九人,我去拜訪時,全體成員都在一起,用餐時經常被安排坐在他旁邊。儘管如此,誰都沒有提及婚姻二字,而我也找不到拒絕的理由,一直持續和他們全家人交往。

客廳懸掛昭和天皇大肖像的我家,認為我與未婚夫結婚是無可避免的事,而我心裡也沒有特意迴避。雖然如此,我之所以把結婚稍微延後,是因為我想擁有自己的自由時間,即使一點點也沒有關係。

大學畢業後就上班,二十九歲前盡早結婚當家庭主婦。這是父母的希望。實際上許多女性都那樣做,雖然這樣的生活方式沒有任何可以指責之處,但我倒想在步入那樣的生活方式之前做些什麼事,做些自己認為滿意的什麼事。但究竟什麼事,我卻找不到,只是焦急不安而已。

無論如何一定要做些什麼事──我之所以這樣想,時代的關係也許是原因之一。總覺得一九六九年,是任何人都想做些什麼事的一年,連在大學屬於基督教研究會的我,也參加過幾次示威遊行和集會。小組聚會的房間放著《聖經》和安全帽,學生們一邊喝可口可樂、一邊談論馬克斯。在這混沌的世界也許會誕生些什麼,而時代也孕育了使人這樣想的熱情。

我邊聽巴布.狄倫(Bob Dylan)的歌、邊閱讀沙特的書。那就是我的一九六九年。如果連眼前的東西也假裝看不見是現在這個時代,那麼,誰也想看卻看不見的東西──大概就是那個時代吧。

一九九二年新年,被告知腦腫瘤而在築地國立癌症中心住院的四條直美,在這年的秋天去世了。享年四十五歲。她是位翻譯家,同時也是個稍有一點名氣的詩人,因此數日後,報紙社會版的左角落,出現了二十行有關她的死亡報導。雖然是篇很不錯的報導,但如果附上照片,我想那會更好。

錄音帶是直美陷入病危的兩週前,郵寄給在紐約留學的獨生女葉子的。當初,直美好像打算根據自己錄製的錄音帶,寫一封長信給女兒。這是從她遺留的三張寫得很潦草的信紙中,無意間透露出來的。寄到紐約的四卷錄音帶,和直美生前愛用的歐米茄手錶及這信紙包在一起。

葉子非常重視那封沒有寫完的信。她把母親最後寫的文字反覆閱讀,現在,仍然可憑記憶背誦。但是,葉子並沒有把錄音帶的內容做整理。對崇拜母親勝過任何人的葉子來說,也許那是很困難的作業吧。因為錄音帶的內容怎麼也不能讓父親聽。

四條直美確實不只是個品行端正的女性。她受到許多人喜愛,但也同樣被許多人憎恨、畏懼。儘管如此,她並不是個會公開批評或攻擊人的女性。即使碰到盡會輕視人的傢伙,她也只會凝視對方的眼睛數秒鐘而已。據說,葉子也曾遭遇過好幾次那樣的凝視,以致在幼小的心靈中,對母親懷有摻雜恐懼的不可思議感情。但即使如此,對葉子來說,四條直美是個特別的女性這個事實,一點也沒有變。

★

我初次見到葉子,是在我六歲時的春天。我們是一年青班的同班同學。

在學校時,葉子的成績始終是第一名。在漫長的學生生活中,雖然出現幾個競爭對手,但都比不上她。葉子對於老師的問題總能輕鬆回答,也許受到母親的影響,小六時就閱讀菲力浦.馬羅(Philip Marlowe)的故事原文了。葉子的生活方式也很符合她的IQ,暑假結束就一定提交描繪輕井澤街道或淺間山的繪圖日記。葉子畫的淺間山,是一座非常險峻而且高大的山。

「葉子的血統就是和我們不一樣呀!」

記得四年級時的夏天,從游泳池回來的路上有位同班同學這麼說。他還邊吃在路旁買的冰淇淋邊持續說著。

「我母親說,葉子的家很了不起。她的母親很聰明,曾祖父更是非常偉大。」

聽了這樣的話,沒有家世或血統做後盾的孩子,總會感到莫名的不安。

「有多偉大?」

另一位同班同學戰戰兢兢地問,他就像自己也很偉大般得意洋洋地回答說:

「太偉大了,就像成為A級戰犯的程度啦。」

在場的同學們好像很佩服似地點頭表示同意,因此我也跟著點頭。但是,A級戰犯究竟偉大到什麼程度,其實我並不清楚。既然是A,那大概就比B和C偉大吧。我只是單純地這樣想。可是,戰犯究竟是什麼?雖然心中不無疑問,但因為其他同學都了解,我也就不敢輕易詢問。我並沒有向同班同學尋問任何事的習慣。因為世田谷的小四學生最害怕被人認為不懂事了。

A級戰犯到底是什麼?為了記住剛剛才聽到的這個詞,我在心中反覆唸著「戰犯、戰犯」。這是個具有不可思議迴聲的字眼。我打算一回到家就先問母親,所以很想盡快回家。九歲的我,忍不住想知道葉子家的祕密。

★

小學時,我每年都被邀請參加葉子的慶生會。但是我的母親並不太樂意我去。母親稱呼直美為「那個壞女人」。依照母親的說法,四條直美離當時的一般母親形象相當遠。

後來隔了好久,才知道我的母親好像每天都在觀察直美。根據母親說,直美經常在上野車站附近的咖啡店消磨時間直到傍晚,到了五點就前往超市買東西。

「那個女人每三分鐘就抽一支菸喲!」

母親的話中似乎故意帶著輕蔑,但我反倒感覺出那是近乎嫉妒什麼的。

葉子的生日是八月二十日。有關那一天的片斷記憶,現在仍留在腦海裡。在暑假期間,能和好久不見的同班同學見面是很開心的事,而最開心的就是直美的母親是個很有趣的人。穿著夏裝的直美隆重地招待同班同學,用餐時,她總把我們的導師當作話題。

「那位老師的髮型不知改了沒?」

只要直美這麼一問大家都笑了。那的確是奇怪的髮型。她把老師的髮型比喻為「漆黑的梯田」,大家都笑個不停。

那位老師,曾經在上野毛車站附近被車子撞到,住進醫院。

「不管怎樣都要小心車子!」

雖然他經常對我們這麼說,但他本人穿越馬路時,似乎都在「思索事情」。他在思索事情的當兒被車子撞到,碰巧在事故現場的就是直美,所以這件事在我們之間是有名的話題。

「雖然俯伏倒在地上看不到臉,但我馬上就知道那是你們的老師呀。看他的髮型就知道啦。」

直美這麼一說,大家又笑了。她很懂得交談竅門。笑聲消失後,她就一邊搖著鄰座孩子的肩膀一邊繼續這樣說。

「老師,不要緊吧,請堅強一點,當我這樣對他說時,趕到的救護人員問我,妳認識他嗎?我不假思索地回答說,完全不認識。」

戴黑框眼鏡短髮的直美,把招待全體客人的料理端出來,又講了些笑話後,就躺在起居室的沙發上閱讀洋書,並且不停地抽菸。偶爾,可聽見她配合唱片哼幾句洋歌。她和一般的母親畢竟還是有些地方不同。

她雖然是個充滿朝氣的爽朗女性,但大概抽菸過多的關係,聲音有點嘶啞是個缺點。而且,在我們快到傍晚要回去時,她經常略有醉意了。表面看來雖然沒有什麼異樣,但從她吐出來的氣息就可知道。她習慣抽七星香菸,喝「J&B」酒。這樣的女性,不受鄰近主婦歡迎,是當然的。

最後的慶生會是在小六那一年的夏天,直美在我們面前邊彈吉他邊唱歌。

「真的很感謝你們一直和葉子友好。這是以前流行的歌曲。」

她這麼說著,隨即以流暢的英語唱起歌來。那是很優美的歌曲,而且她的吉他彈得很好。隔了好久之後,聽到從收音機傳來的同樣歌曲,才知道她當時唱的是瓊妮.蜜雪兒(Joni Mitchell)的歌。我們拍手叫好,直美站起來深深鞠躬答謝。我想,那時她一定也喝了一點酒。

在直美自己設計的具現代感的起居室,掛著巨大的昭和天皇照片。那是很不相稱的。

「這,很好吧?」

有一天,發現我正看著那張照片的直美,這麼說著並頑皮地笑了起來。我也覺得很好笑,便跟著一起笑。不正經的大人遠比一本正經的大人來得好──我這麼認為,這已經是十五年前夏天午後的事了。

我喜歡四條直美這個人。經過葉子家附近時,心裡總期待能偶爾遇到直美。晴天時她常清洗她的Veletto愛車,每次看到我都會跟我打招呼。我們就在車庫前談論各種事。雖說如此,幾乎都是直美在說話,我總是被她的說話技巧壓倒。

我只有坐過一次直美開的Veletto。雖然只是開到多摩川邊的短短行程,但對我來說,則是難忘的時刻。至於什麼原因到多摩川,現在已經想不起來了,但還記得從車用收音機傳來「Old Fashioned Love Song」。當播放到印象深刻的序曲時,直美就吹口哨,加快引擎。

「這是我很喜歡的歌啊!」

她把收音機的聲音開大,跟著哼唱。歌曲才剛剛逐漸收尾時,直美就關掉收音機,發出不屑的嘖嘖聲。

「我討厭民間廣播。盡說些無聊話!」

惡言惡語罵了一陣後,直美開始說明歌曲的內容。「好美的歌!」她說。我邊回答「是的」,邊想若要結婚的話,這樣的人最好。

直美把車子停在河川用地,我們在多摩川邊散步了一會兒。她詢問我學校的事,但幾乎是心不在焉。她點燃七星香菸後,把夾在指間的火柴棒彈出去。

「下一次一起到遠一點的地方吧。」

直美邊眺望河面邊唐突地這麼說。遠一點?遠到哪裡?我這麼問她,她說:

「我喜歡開往西方。上次開到名古屋附近,其實很想開到更遠的地方。」

直美究竟在想什麼,當時的我無從知道,但現在可以回答了。她想像的是比名古屋更前方傳說中被群山環繞的地方。

★

直美開的Veletto,現在停在我住的大廈停車場。

由於車子維修得很好,即使是冬天,引擎仍然可以馬上發動。葉子坐在Veletto的前座,我每個週末都要外出去超市買東西。世上有不少人喜歡古董車,所以在停車場常有不認識的人向我搭話。由於直美的關係,我在這一帶被認為是個有點怪癖的人。

直美死後,葉子從大學中途退學回到日本,在美國大使館工作。但是,半年左右就辭職了,之後相當長的時間,在澀谷的書店打工。儘管彼此住得很近,我們卻在道玄附近的大型書店再度偶遇。

「母親要是活著的話,就可省去說明你的事了。」

為了獲得結婚的承諾,拜訪葉子家回來的途中,她向我這麼說。

我與當新聞記者的葉子父親,是在此時首次見面。葉子的父親聽到女兒過不了半年就會生下孫子,非常生氣。我本來就很擔心這件事,但不知為何葉子卻很樂觀。甚至看起來好像樂於這樣的狀況。

「真好笑呀!」葉子邊走邊嗤嗤地笑。

「有什麼好笑?」

「是雙胞胎的男孩子。我昨天去檢查時得知的。一次會有兩個孫子,父親一定連反對的時間也沒有。能大搖大擺也只有現在這個時候。週末就把孩子交給爸爸照顧,我們開車到遠處去。」

聽她這麼一說,剛才的擔心全掃除了。對葉子腹中持續成長的孩子的擔心,也同時煙消雲散了。這樣的心情或許只有將成為雙胞胎的父親才能領會。也就是說,其他的事情暫時都變得無關緊要了。

我想到有幾件事非思考不可,而應該做的事也不少。但不管怎樣,為了孩子們總得吃些東西,我們往二子玉的「燕子餐廳」去,點了馬賽魚湯(Bouillabaisse)。那天晚上葉子的話遠比平常還多。至於我,為了適應新狀況,似乎已花了一段時間。

「沒有任何東西經過十年後還不會改變。過了二十年,連周圍的風景也會改變。任何人都會變老,新的世代很快就會跑進房間來。不管你願不願意,時代都會前進,世界就是這樣繼續下去。」

吃完飯,葉子說了那種有意義的話。

「說得好!剛才的台詞。」

「其實這是母親在雜誌上寫過的。我特別喜歡『世界就是這樣繼續下去』這一部分。」

這麼說了之後,葉子從肩包拿出那本雜誌放在桌上。

我一邊喝咖啡一邊看了直美寫的記事。接著葉子唸了一段,她這樣寫著。

「到此是最終,已經沒有辦法了。我自己不知那樣想過多少次了。但是,命運這東西遠比我們想像的還反覆無常。說不定昨天的憤怒和悲哀,明天會變成任何東西所不能替代的喜悅,事實上,人生就是那樣的反覆。」

四條直美相信那樣。至少想那樣相信而經常告訴自己。

她寫給女兒的最後一封信,這麼寫著。

「我至今讀過好幾千本書,但從日常生活中學到的,遠比書中學到的還多。二十幾歲時的我,是討人厭的充滿自信的人,輕視許多人,但即使如此,並沒有成了自以為是的奴隸。雖然心裡瞧不起賞花的人,但偶爾看到櫻花,卻會被它的美壓倒。就像鋼琴家每天不停地敲打鍵盤般,我一直持續人生的練習。」

這就是典型的四條直美。在她留下的錄音帶中,我也聽到好幾次大致與此相同的迴聲。

我絕不會忘記初次聽錄音帶的那一夜。之後,仍反覆傾聽,所以現在連有咳嗽聲或雜音的地方,也很熟悉。

直美的話有很多重複,也有明顯混亂的地方。登場人物當中,有幾個人恐怕被過度理想化。既有欲言又止的地方,過分省略的部分也很多。甚至錄音帶突然中斷。畢竟她沒有充分的時間。

如此直接口述灌製的四卷錄音帶,真真實實地呈現出人類口語常有的不完善,但儘管如此,以低沉聲音敘述的這部回憶錄,有些地方似乎足可壓倒人。

福樓拜(Flaubert)有言:筆是何等沉重的槳,不管怎麼划也無法前進。最後一封信中所寫的人生練習──不管結果怎樣,我喜歡四條直美在人生的最後,仍企圖對抗困難的工作,現在也仍然支持那樣的她。

★

1

謝謝妳考試期間還寫長信給我。一邊想像哥倫比亞大學的種種,一邊全神貫注逐字看妳的來信,我忘記了好久被死神纏住的自己。

據丈夫說,我的病情正逐漸好轉,但照了照枕邊的鏡子,怎麼也不覺得那樣。雖然沒有那麼嚴重的疼痛,但我想那一定是嗎啡或什麼的關係。並不感到特別痛苦而面臨死亡的我,也許應該感謝自己屬於晚生的世代,以及現代醫學的過度發達。只是,也確實是這緣故,使得我陷於半生半死的狀態。

兩個禮拜前的星期一,我辦完了生前遺囑。丈夫似乎不願接受我即將死亡的事實,費了好大勁去說服他,最後總算勉強同意了。對於這件事,我非常感謝他。我是一輩子不放棄思考的人,因此當思考停止時,我就想走下人生舞台。

現在丈夫還健康,只要我希望的話,妳也會立刻再趕到甘迺迪機場吧。但是,我自認我知道,人是會隨時間改變的。手術後,如果我沒有任何反應,如植物人般持續存活好幾年的話,丈夫和妳現在對我所懷抱的情,遲早也會變成不耐煩或厭惡。當診治醫生告知「是危險手術」時,我心裡最先想到的就是那樣的光景。但即使如此,我也不允許任何人說──我們向來共有的感情是虛偽的。

★

我想稍微描述一下醫院的狀況。

五樓高的國立癌症中心,一半是兒童病房,那兒有許多白血病和腦腫瘤的小孩子。雖然目睹遭嚴重疾病摧殘的孩子是很難受的事,但在我眼中,他們的父母看來也非常痛苦。妳有沒有看過已無存活可能、卻還想快活行動的人?就每天懷著恐懼和對將來的不安、而且使相關人也陷入不幸這一點來說,疾病和戰爭是極為相似的。不過,即使戰場上也會產生友誼,能互相說說笑笑。

這家醫院採取完全看護的制度,母親們下午三點來訪、七點回去。住院以來,我看到她們的身影,就知道是下午的時間了。

我坐在回廊的長椅,一邊看著孩子們的姿態、一邊和他們的年輕母親聊天。有一半的孩子用長管子繫在病床上,症狀嚴重的孩子甚至連翻身也不行。有的母親說,我的孩子在某個時候突然說話,光是這樣就叫她高興地過了好幾天。

我是個自私任性的女人,雖然沒有為妳做過任何像母親樣的事,但對她的話也頗有同感,喚醒我對妳幼小時的回憶,突然眼淚奪眶而出。我就是這樣,每天坐在長椅上,邊培養友誼邊回想過往的種種,或微笑或流淚。

我好多次想起三十多年以前的某個午後。偶爾從三樓窗戶俯瞰校園,和那個有點掛心的高年級同學的眼神碰撞在一起。單單這樣,我就心神不定好幾天。如果他和我說話怎麼辦呢?要用什麼話拒絕才好呢?但是,如果拒絕不了怎麼辦呢?當時十三歲的我,好幾天就只活在那種天真的幻想中。前來兒童病房的母親們心中,可能也有類似的感情吧。我和那樣的母親當中的幾個人,現在已成為年齡懸殊的朋友。或許也可以稱為「戰友」。

上個月底的某一天傍晚,受母親們之邀去娛樂室。她們準備了一個大蛋糕,因為那天是我四十五歲的生日。我和孩子們一起拍照留念,並收下他們所寫的生日卡。

「祝直美生日快樂!不能上學我很難過。如果身體好了,請妳教我英文。」

母親催促孩子朗讀生日卡,每讀完一張就響起如雷的掌聲。我是多麼辛苦地讀完卡片,妳能想像得到嗎?在孩子朗讀卡片的中途,所有的母親都哭了。我可能也是那樣。我收到一個銀製的小相框,和每位母親緊緊地握了手。我從來連想都沒有想過,所謂同志,肯定就是指這樣的關係。

丈夫說,不可以為死亡就在身邊。我並不反對他的意見,所以盡量努力不那麼想。雖然如此,但死亡確實在我身邊。我閱讀不是為工作而是純屬消遣,或寫長信試圖努力遠離死亡,但還是不能防止感到死亡就在身邊。死亡朝夕潛入我的意識中,有時甚至潛入夢中使得我無法入睡。睡著的時候還好,可怕的是在清醒時。也許今天會死──醒來時,浮現在還模模糊糊的腦海,經常是這樣的想法。

上週末的某個晚上,一如往常用耳機聽收音機時,從遠方傳來女性的叫喊聲。這次又死了哪一個孩子?以前也發生過這樣的情形,所以我的心急促地砰砰跳,那天晚上比平常更加無法入睡。

死亡的是從(北海道)室蘭來的六歲男孩,我年輕朋友的獨生子。剛住院時,很活潑、很受大家喜歡,但因為抗癌劑的副作用使得臉開始浮腫後,就很少展現笑容了。

患血友病的他,由於找不到臟器提供人,於是就採次善之策移植母親骨髓,但預後並不好。最後見到他時,為了避免雜菌感染保護身體,他被安置在無菌室,用透明的塑膠膜包裹全身。他再也不觸摸他非常喜歡的Game Boy,有時,除了咬緊牙關不出聲地哭之外,已經沒有力氣做其他事了。

抱著小遺像的母親,前來告別,是在失去兒子的三天後。

「他真的拚命了!」

由於找不到適當的字眼,我說了不成慰問的話。雖然從事了好幾年的翻譯工作,但在緊急時,我總有找不到字眼的時候。

「回北海道後,再生個孩子吧。」

道別時我這麼說。雖然那的確是不合場合的話,但因為她是個很喜歡孩子的人,所以我單純地以為那樣說是最好的。

然而,她的反應卻在預期之外。

「已經不想生孩子了。」這是她的回答。

「為什麼那麼說呢?」

我問她,她大大地嘆了一口氣。

「直美,我想起一些事來。」

「想起什麼?」

「說實話,我是個壞女人。生這孩子之前,我做了不可告訴丈夫的事。一定是得到報應了。但是,即使那樣也未免太過殘忍啊!」

她這麼一說完,就低頭流淚。

我默默地凝視她,並不是在尋找安慰的話。我只是大吃一驚。因為自從知道自己患了惡性腫瘤之後,我也想過和她完全相同的問題。

聽到如果不動手術就僅能存活半年時,雖然留戀人生而心情悶悶不樂,但另一方面,我反而放了心。我也有過不可告人的事。不,是超乎不可告人的事。

★

妳可能還記得每年在聖誕節過後的幾天,我都到京都去。我們家皆以為我喜歡冬天的京都。但是,冬天的京都只有寒冷而已,並不是個適合女人獨自旅行的地方。事實上,之後變得熟識的飯店櫃台人員,竟然跟我說「起初以為妳是個想自殺的人」。

妳到了十歲時,以像女孩樣的直覺開始懷疑那件事。我故意把妳的問題岔開,妳就想和我一起去京都。妳知道那是不可能時,在翌年冬天,離家出走半天,讓我很傷腦筋。那時,妳正值愛發牢騷的年齡,不巧的是,妳知道如何使我感到困擾。

「少女喜歡馬三倍於少年。」

有一次,我在德斯蒙德.莫里斯(Desmond Morris)的書中看到這樣的文句。雖然有一部分我也有想到,但到底不可能養馬。儘管如此,季節已進入初秋,我去逛了幾家百貨公司,找到了妳可能喜歡的狗。那就是Winny。

我談了Winny的事,妳馬上對牠感興趣,很快就被迷住了。十月那一天的晴朗午後,我們一起到日本橋買Winny,妳還記得嗎?我想起妳看到玻璃櫃貼著「已售出」時的沮喪,及發現買主不是別人而是我們時的喜悅。套句老套說法,那彷彿昨日之事般。

一如所料,妳和Winny親密無間,不久就成了親密朋友。從那之後,妳對我到京都的小旅行,就不再插嘴了。雖然我暫且安了心,但妳對我的質疑,仍一直存留在我心中。

★

從現在開始,我想把讓妳度過好多次不安年關的真正理由寫下來。這封信恐怕很長。因為世上沒有一言難盡的真實,或許大部分的敘述被當作辯解,但我相信,世上總有不用盡所有言詞就無法傳達的事。

該不該寫這樣的事,我自己實在很迷惑。但是,似乎已經沒有猶豫的時間了。不管怎樣,抗癌劑的效果顯著,不僅頭髮、就連眉毛也掉了。為什麼會變成這樣,其實我也不很清楚,也不想知道其所以然,但無論如何,我的生命慢慢地走向盡頭。我經常突然神智不清就這樣持續睡上好幾個小時,最近甚至很少做夢。如果可能的話,我很想在夢中和妳見面。

因此,我戴著New York Mets的帽子,邊眺望築地的天空邊寫這封信。能寫到什麼地方我並不知道,但我不會說謊的。

★

我現在開始要寫的是妳出生三年前的事。

首先,請允許我,我並不想做什麼特別的坦白,也不想悲嘆自己的過失。說起來,我並不是愚蠢到容易犯錯的人,當時也是那麼認為。豈止如此,環顧周遭的人,甚至有點驚訝,有著這樣愚蠢人們的國家,怎麼能發展到如此地步?

我是個自信滿滿的人。初中、高中成績都一直保持第一名,連想像也無法了解犯錯究竟是怎麼一回事。我經常裝作若無其事的樣子和同班同學交往,但那是一種和小孩子的相處方式。如果他們知道我在自己心中建立的自尊心之強,一定會匆匆忙忙地離開我。

「這個孩子如果是男生的話……」

我不知道聽到父親說過多少次這樣的話,而且我自己比誰都更再三懊悔這件事。即使如此,我還是深信自己一定能做些什麼。只是不知道那到底是什麼,我一直被無止境的焦躁感驅使著。

我是在昭和二十二年的戰後嬰兒潮出生的。可能同班同學很多的關係,一拿起滿是鉛字的書,就想起小學班上的事。教室經常客滿,連講台旁邊也擺著桌子。運動會或遠足將至,想到等候上廁所的長隊伍,心情就一定會鬱悶起來。

在我們那個世代,當考試一迫近,就使用「考試戰爭」這種字眼,但我完全想不起來何時何地發生過那種戰爭。雖然考題的正確答案只有一個,但為什麼有人把不被要求的答案特地寫下去,我對於這點反而覺得不可思議。但是,不管寫了多少正確答案,對於女生的我並不會引起什麼作用。再怎麼想再怎麼努力,我能得到的只不過是一點點的東西。

就某種意義而言,當時的我,認為人生充滿疑問。二十二歲的我,就像湯瑪斯曼筆下站在聖馬可廣場前的主角眺望眼前人生般。「只有這樣嗎?僅僅這樣嗎?」我懷疑。

★

一說到沒落的世家,就給人遊手好閒的形象,朋友似乎認為我的家族也是那樣。

「喂,A級戰犯究竟是什麼?」

因為同班同學那麼問,我才知道祖父是戰爭罪犯。

戰爭結束已過了好幾年,但我家有些地方好像在拖延著戰爭影子。

每年夏天,我都被祖母帶去靖國神社參拜。當時,神社院內還有許多傷殘軍人。祖母看到那樣的人時,就走近他們身邊深深一鞠躬。我一邊聽著失去一條腿的人吹奏淒涼的小喇叭聲,一邊跟著祖母在神社內繞行。對我來說,那只是很熱、很恐怖的時間。

好久以來,我一直不知道那樣做的意義,也不想特意去了解。對於戰爭話題全然不感興趣的孫女,祖母似乎感到不十分滿意。她誤以為我因年幼才對戰爭話題不感興趣,所以常帶我去靖國神社,並很有耐心地等待我長大。而且,等著被詢問有關戰爭和自己丈夫的事。

雖然我知道祖母的期待,但我絕不想向祖母詢問什麼。也許等得不耐煩,不久,祖母就開始對我說這說那。她是個不會讓聽者感到不舒服的講述者。結果,我受到祖母的感化,讀了相當多的紀錄,二十歲時,對那戰爭終於有了自己的看法。不過,在這裡,我只想指出從懂事以來,一直被沉痛表情大人們包圍長大的我、從那裡設法逃出來力求自由的事。

★

一九六九年春天,御茶水女子大學外文系畢業後,我在某家有名望的老出版社工作。大學和就業都不是我自己選擇的,雖然聽從父親的意見,但事後在我心中卻萌生反抗。

我對學生運動和woodstock音樂祭(譯註:一九六九年,於紐約連續舉行三天,超過四十五萬觀眾參與)感到共鳴,雖然不甚了解,但經常期望自由,想跳越家裡和職場等的柵門。

在出版社上班,我本來希望能在可活用和拿手的英文部門工作,但分派給我的工作,卻是總務部的電話接線生。不過,那時,我並不特別感到那是不幸的事。因為在那個時代,即使期待結婚以外的什麼事,只要是女人,有可能如願以償的事,比當時的日圓價值還要低。

我一下班就離開公司,週六、週日就把報上的徵人啟示剪下來。只要有時間就躲進圖書館,尋找書寫「人應該做什麼」的書。除了公司的工作之外,我想開始做些屬於自己的事。

記得那時候看了某篇新聞報導,心裡非常難過。那是報導東京女子大學把菸灰缸放在學生餐廳的新聞。

「菸灰缸,只不過是政治鬥爭的副產品。」

讓這個要求通過的女子大學領導人,對報紙做了這樣的評論。她竟然不知道自己被委婉地扮成丑角,還擺著鬥士模樣自鳴得意。

著名記者親自下筆的這篇採訪新聞,對我來說,真是十分震撼的讀物。妳或許覺得好笑,但我倒真擔心,在大報版面受到如此愚弄的這位女鬥士,究竟何時會自殺。當然,她並沒有自殺,但好像也沒有絕望似的。

之後,大約一年,我才在同一家報紙的週日版,得知這位女性的消息。據說,她在大學中途退學結婚了。繼菸灰缸之後,她發現的主題好像是夫妻同權,報紙連他們夫妻倆的照片也刊登出來了。何苦呢?看到連穿著圍裙的丈夫也被拉出來一起拍照,使得生為女人的我,感到好幾十次的屈辱。不,也許是好幾百次。

★

再說一個陳舊的故事,其實我有個未婚夫。

這在當時來說,也是不合時代的事,但因為祖父蒙受戰犯的污名,我的父母親恐怕別人在背後指指點點,老早就在心中盤算,把遠親的兒子招贅為女婿。

我開始上班的三個月後,父親就對我提出和未婚夫結婚的事了。對方比我大七歲,是大有前途的初出茅廬學者。事實上,他現在已自成一家,說不定妳曾聽過他的名字。

他的家世和人品都很好,在當時很稀罕的獨生子的我,從小就稱呼他「哥哥」,和他親密往來。

「哥哥」是我的家庭教師。他建議當時中學生的我,讀法拉第的書,並講愛因斯坦的故事給我聽。喜歡讀書的他,很懷念學生時代的教科書和參考書,他充滿自信的教學方法也很棒。我很佩服他解答數學問題的高明,對他靈活的腦筋也心懷尊敬。

我察覺兩家的意圖,是在進入大學的那一年。最初是在他取得博士學位舉辦慶祝會時,當場有位親戚委婉地向我探詢。當然,這還是很遙遠的事──但對這樣附帶保留的提議,十八歲的我,只感到困惑而已。

從那之後,我常常被邀請去他家。他的家庭共有九人,我去拜訪時,全體成員都在一起,用餐時經常被安排坐在他旁邊。儘管如此,誰都沒有提及婚姻二字,而我也找不到拒絕的理由,一直持續和他們全家人交往。

客廳懸掛昭和天皇大肖像的我家,認為我與未婚夫結婚是無可避免的事,而我心裡也沒有特意迴避。雖然如此,我之所以把結婚稍微延後,是因為我想擁有自己的自由時間,即使一點點也沒有關係。

大學畢業後就上班,二十九歲前盡早結婚當家庭主婦。這是父母的希望。實際上許多女性都那樣做,雖然這樣的生活方式沒有任何可以指責之處,但我倒想在步入那樣的生活方式之前做些什麼事,做些自己認為滿意的什麼事。但究竟什麼事,我卻找不到,只是焦急不安而已。

無論如何一定要做些什麼事──我之所以這樣想,時代的關係也許是原因之一。總覺得一九六九年,是任何人都想做些什麼事的一年,連在大學屬於基督教研究會的我,也參加過幾次示威遊行和集會。小組聚會的房間放著《聖經》和安全帽,學生們一邊喝可口可樂、一邊談論馬克斯。在這混沌的世界也許會誕生些什麼,而時代也孕育了使人這樣想的熱情。

我邊聽巴布.狄倫(Bob Dylan)的歌、邊閱讀沙特的書。那就是我的一九六九年。如果連眼前的東西也假裝看不見是現在這個時代,那麼,誰也想看卻看不見的東西──大概就是那個時代吧。

年輕,不打安全牌(校園共讀書箱,40本)

NT$9200

NT$6900

我可能錯了:森林智者的最後一堂人生課【瑞典每30人就1人閱讀.韓國讀者年度最愛.台灣年度新書總冠軍】

NT$450

NT$356

抄寫英語的奇蹟:1天10分鐘,英語和人生都起飛

NT$380

NT$300

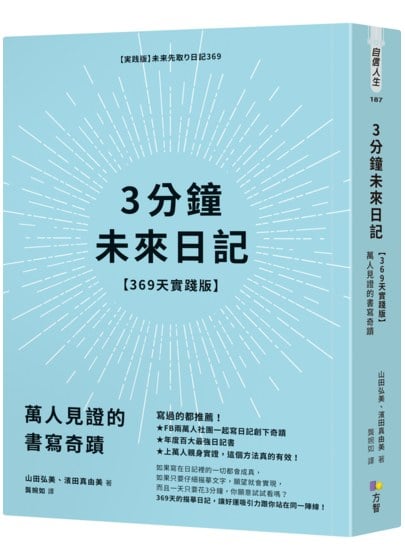

3分鐘未來日記【369天實踐版】:萬人見證的書寫奇蹟

NT$540

NT$427

原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則

NT$330

NT$261

【限量55折】與神對話全集.隨身典藏版

NT$1400

NT$770

好事即將發生:史努比Snoopy陪你找到自我認同,激勵低潮人生【限量贈好事花生貼紙版】

NT$340

NT$269

.png)