close

內容簡介

1.榮獲西班牙書商文學大獎,全世界銷售十三國版權,電影版權已售出。

2.一部描述在真相與謊言、生命與死亡邊緣徘徊,融合拉丁美洲叢林部落體驗,深入刻劃家族成員關係,引人深省的壯麗巨作。

3.本書透過母親與女兒的交叉敘述,隨著親子關係的時間演變,帶出當人性面對事實時,為何會選擇說謊的微妙心理機制。

4. 郝廣才 愛讀推薦。

榮獲西班牙書商文學大獎,全球13國版權迅速售出

真實與謊言,其實只有一線之隔或同時並存

我活在自己的死亡中,卻沒有真正的死去。

這場虛偽的死亡,建構了我的真實人生。

上乘之作,充滿了糾纏的故事情節,不但具有撫慰人心的作用,更使讀者迷醉於作者具挑動性且撲朔迷離的文字力量中。 ──西班牙《國家日報》

為謊言是生活中的必要支柱辯護;一首道出清晰又危險的文字魅力的哀歌。

──西班牙《新聞報》

.它是觸動人心的,當我們發現自己活在謊言裡時,又該如何面對真實生活?

.它是壯麗的,拉丁美洲部落叢林體驗,把我們的視野延伸到世界另一端……

伊莎貝爾是一位人類學家,育有三名子女,平常除了照顧家庭外,她熱愛在閒暇時到叢林部落進行勘察。一次在瓜地馬拉雨林考察時,一具水上浮屍和一些陰錯陽差,竟被誤傳她已意外死亡。

母親錯愕於與自己生活了三、四十年的兒女,竟沒認出死者不是她。女兒莎蕾娜在接獲母親死亡的消息後,除了傷痛之外,一直不能接受。她想了解母親為什麼會突然死亡?

隨著時間演變,帶出一場真假難分、錯綜複雜的心理糾葛戰。人人都籠罩在一場真實與謊言、生命與死亡的迷霧中。

作者介紹

恩立奎.德.艾利斯(Enrique de Hériz)

出生於西班牙巴塞隆納,既是一位出色的作家,也是翻譯家。曾於二○○三年,以短篇小說〈聾,卻感到嘈雜〉,榮獲西班牙全國遠距教學獎(UNED)。本書則讓他受到國際文壇矚目,成為亮眼新秀。

譯者簡介

江慧真

西班牙納瓦拉大學新聞研究所碩士,曾任靜宜大學西班牙語文學系講師,現為資深媒體工作者。譯有古巴作家黛依娜.查薇雅諾的《中國字謎》(圓神出版)等書。

奧斯卡

基於對西班牙文學的熱愛,從事西語相關譯著多年。

2.一部描述在真相與謊言、生命與死亡邊緣徘徊,融合拉丁美洲叢林部落體驗,深入刻劃家族成員關係,引人深省的壯麗巨作。

3.本書透過母親與女兒的交叉敘述,隨著親子關係的時間演變,帶出當人性面對事實時,為何會選擇說謊的微妙心理機制。

4. 郝廣才 愛讀推薦。

榮獲西班牙書商文學大獎,全球13國版權迅速售出

真實與謊言,其實只有一線之隔或同時並存

我活在自己的死亡中,卻沒有真正的死去。

這場虛偽的死亡,建構了我的真實人生。

上乘之作,充滿了糾纏的故事情節,不但具有撫慰人心的作用,更使讀者迷醉於作者具挑動性且撲朔迷離的文字力量中。 ──西班牙《國家日報》

為謊言是生活中的必要支柱辯護;一首道出清晰又危險的文字魅力的哀歌。

──西班牙《新聞報》

.它是觸動人心的,當我們發現自己活在謊言裡時,又該如何面對真實生活?

.它是壯麗的,拉丁美洲部落叢林體驗,把我們的視野延伸到世界另一端……

伊莎貝爾是一位人類學家,育有三名子女,平常除了照顧家庭外,她熱愛在閒暇時到叢林部落進行勘察。一次在瓜地馬拉雨林考察時,一具水上浮屍和一些陰錯陽差,竟被誤傳她已意外死亡。

母親錯愕於與自己生活了三、四十年的兒女,竟沒認出死者不是她。女兒莎蕾娜在接獲母親死亡的消息後,除了傷痛之外,一直不能接受。她想了解母親為什麼會突然死亡?

隨著時間演變,帶出一場真假難分、錯綜複雜的心理糾葛戰。人人都籠罩在一場真實與謊言、生命與死亡的迷霧中。

作者介紹

恩立奎.德.艾利斯(Enrique de Hériz)

出生於西班牙巴塞隆納,既是一位出色的作家,也是翻譯家。曾於二○○三年,以短篇小說〈聾,卻感到嘈雜〉,榮獲西班牙全國遠距教學獎(UNED)。本書則讓他受到國際文壇矚目,成為亮眼新秀。

譯者簡介

江慧真

西班牙納瓦拉大學新聞研究所碩士,曾任靜宜大學西班牙語文學系講師,現為資深媒體工作者。譯有古巴作家黛依娜.查薇雅諾的《中國字謎》(圓神出版)等書。

奧斯卡

基於對西班牙文學的熱愛,從事西語相關譯著多年。

看更多

規格

商品編號:02600062

ISBN:9789861332567

頁數:432,中西翻:1,開本:1,裝訂:1,isbn:9789861332567

ISBN:9789861332567

頁數:432,中西翻:1,開本:1,裝訂:1,isbn:9789861332567

看更多

試閱

死亡?我死了嗎?死的是別人吧,我要說的還不只這句話。我現在身處加勒比海旅館,一個半月來,幾乎沒看到半個人影。不過,這是個謊言:因為,每隔一個星期,安基耶會幫我送糧食過來。雖然我的時間觀念不太可靠,但我想,是每週二吧。這兒日復一日,每天過得都差不多。

加勒比海旅館,很普通的名字。六間長方形的茅屋,圍著一間最大的正方形茅屋客房,中庭有著餐廳和管理中心的功能。每間茅屋都有著棕櫚葉的屋頂,粗壯樹幹圍起來的牆,直達半空中,上頭還裝了片碩大的玻璃,只可惜蚊子太多,濃密到光線幾乎穿透不過雨林。雨林裡老是灰暗無光,這就是位於瓜地馬拉北方的貝殿雨林1,距離加勒比海非常遙遠。

我花了十個小時,從倫敦飛到邁阿密;又耗了兩個鐘頭,飛到瓜地馬拉的首都;接著,換搭小飛機,飛了五十分鐘來到佛羅雷斯市;沿著陸路,我乘坐了六十二公里的貨車,才抵達薩雅斯卻。以我這把年紀來說,這趟行程還不算太差。來到薩雅斯卻,全得和船夫搏感情。花錢事小,累人的是要耐著性子和人打交道,這些我統統交給安基耶去打點。我對他印象好極了,臉上始終掛著觀光業者的招牌笑容,那種介於權威和嘲笑之間的味道,讓我感覺起來既嚴肅又負責。在他縝密的規畫下,我也連帶受到影響,決定直接挑他的船,這看起來比其他人的船穩多了。當地人稱呼這種海上工具為小艇,但全都是電動船。安基耶的小艇叫做嬌生慣養,如果不是因為大家的船名太類似了,否則還挺好記的:例如嬌生慣養、忘恩負義、妒火中燒、沉默寡言等諸如此類的。要是我的心情好到對這些名字感興趣,我鐵定會仔細研究它們的由來;比如說,誰先取了第一個名字、為什麼要這樣取、誰抄襲了誰?以前的我,絕對會調查得清清楚楚。

在這兒,不管你挑中哪一艘小艇,你所付的錢,最後都會回收到同一雙手上:老頭家。我猜他應該有名字的,只是我不知道叫啥。大夥都喊他「老頭家」,打從我一來到薩雅斯卻的每一個動作,都間接得經過他同意。我從未看過他,但我知道,一切都得有他的允許才行得通,包括該收多少美金,特別是安排這種只容納二十人以下的頂級旅館。

這艘嬌生慣養是鋁金屬打造的,帶著墨綠的色調,我推測,以前應該隸屬於軍隊。船身共長兩公尺半,我懷疑,這艘船是否擠得下三、四個人以上。安基耶老堅持一次要載上七到八個人之多。幾乎每次見面,他都要重複說,所有河面上的船,就屬鋁製船最優勢;其他的船都是碳纖維所製,雖然和他的船一樣輕盈,操控性也不錯,卻脆弱多了。要是遇到強烈的撞擊,不會只是凹進去,而是直接像乾掉的甘蔗般破碎開來,尤其是老舊或有裂痕的船隻。我向他解釋說,我還是比較喜歡少數的木製船;他回答,現在已經沒人要這種又重又不實用的船了。我仍然堅持,還是有的啦。要是換成我人生另一段時期,我會告訴他關於船和海、義大利蒸氣船和風帆船,所有我知道關於海的事情。我會告訴他我的人生、我的家人。但現在,我不會。我對他微笑,偶爾坐下來,好像真的很在乎他的話。其實,我根本不在乎,這不是我的錯,現在已經沒有什麼讓我覺得重要的事了。

安基耶帶我來到這兒,我給了他十八美金。我猜,他大概只賺五或六美元,其他都被老頭家拿走了。我不知道我們在熱情河上行駛了多少公里,我只知道,船的速度不但快,還走了很長一段時間。那是安靜的、無邊的、廣闊的河床,綿延近三十公尺。隨著我們漸漸遠離薩雅斯卻,兩岸的植物變得愈來愈濃密,首先是平原,接著半平原,然後是灌木,最後邁向了雨林。泥濘且沉重的河水,幾乎無法映照出天空泛紅的倒影。突然間,河流交叉成兩個孿生手足,安基耶選了右邊的水路。很快的,浮游植物開始浮現,一開始是些零星的睡蓮,接著一束束濃密的聚集出現。一轉過拐彎之處,露出了幾座小島。是真正的小島,不管是竹子林立的小島,或者是其他,都愈顯如此蒼鬱而茂密。搖曳的水仙、三公尺高的甘蔗,各種水生植物和浮遊的叢林交錯著。突然間,安基耶駕著嬌生慣養的船頭,轉向小火山島群中的一個,以飛快的速度前進;一剛開始,我以為他只是想讓我開開眼界,或是像個突如其來的朋友般嚇嚇我。後來,在最後一刻,我看不出任何徵兆,也不知道有什麼秘訣可以避開眼前的撞擊,眼見只差三秒鐘、兩秒鐘、一秒……穿過去了。

我們駛進了小火山島。四周環繞著綠色濃密植物,船依然在水面飄行,一點也沒有減緩速度。看來真不可思議,沒有陸地,怎麼支撐繁盛的植物?這些沒有根的植物怎麼長的?

我們花了半個多小時,穿過一個個小火山島。島內,島外;島內,島外。岸邊沒有什麼值得提的,肉眼也看不到明顯的海道讓船通行,當船進入叢林旁的石島時,好像有人用著輕鬆的手勢,撥開兩旁的門簾,往前邁開步伐。

說不定,安基耶以為我被眼前這般景色震懾住了,因為,我一會兒便轉身背對著他,瞭望起船頭遠方的景色。根本不是!我在想自個兒的事。古老的回憶和近來的發現,讓眼前的現在,無足輕重到值得記憶了。一切都因為我裝死,讓我人生的記憶出現了一道不同的光線,顯得愈發清楚。那個俄羅斯女人,我想起俄羅斯女人。她花了我整整五天的時間,在倫敦找資料;事實上,我從很久以前就懷疑了:那個俄羅斯女人,活脫脫根本就是個騙子。我一點也不詫異,我早就知情了。令我驚訝的是馬列斯畢納村的人。我一點也不樂於相信她的謊言,歌誦她的謊言,也不屑把謊言編成真正的傳說。河上的第一次旅行,我花了很多時間想著她,沒有什麼惡意,也沒要怪罪她。或許,追根究柢,我們是同類的人。我們從容的面對死亡,當時我並不知道自己死了,現在才恍然大悟,原來他們認為我現在已經死了。人們被斷斷續續的歷史書籍審判、大聲的審判,他們的形象就這樣被放大。透過沉默,我們這些女人,在傳奇傳記的角落中相遇。俄國女人就屬於這一類。我也是,我猜。儘管是比較溫和、安全的尺度,但是我的沉默,達到了足夠的強度,讓其他的人可以創造出一個小小的神話。我前天讀了我的訃聞之後,發現自己的孩子們並非那麼認識我之後,我便開始這樣想。

我也想起茱蒂。現在茱蒂已經死了,對,真的死了。我談不上認識她,只不過和她講上二十分鐘的話罷了。從倫敦飛往瓜地馬拉的飛機上,她坐我旁邊。和我一樣,獨自旅行。和我一樣,年歲不小了,也或許沒我那麼老。說不定才六十幾歲。我沒問她。事實上,我沒問她任何話。我猜,我們對彼此的尊敬,遠大於好奇。一開始發現她時,我記得心裡還想著:「這人看來和我真像,假如我去當修女,應該也是這個模樣吧。」我從小念教會學校,認識好多這種模樣的修女。有一天她們就算放棄了這些習慣,但是她們的舉手投足還是會洩漏出秘密:她們的人生,有一種非常具體而嚴謹的模式。茱蒂不是修女,也從來沒當過。她是護士,醫療無國界,但真奇怪,現在我才發現,我竟然沒有開口問她打哪來的。可能是德國人。她的口音聽起來,說著一口完美無暇的西班牙語,主要負責協調一堆不同的拉丁美洲協助發展計畫,算是管理工作。她監督調整不同計畫中所需藥物的數量,同時組織緊急病患的疏散作業。她做這些工作已經有十五年了,但她沒告訴我,到底做得開不開心。我看她做事情的樣子,應該是開心的,所以才不需要昭告天下吧。我也沒問她是否有兒女。現在,我倒真想知道。一到達瓜地馬拉機場時,她的行李比我的先出來。當我看著她離開,帶著禮貌的表情和我道別,我揣想著:「又是個傳奇人物!」一個孤單的女人,被寂靜圍繞著,就像那個俄羅斯女人,就像我。如果我正在寫一本小說,我會說,那抹最後的眼神,串結起我們的命運。類似這樣的說法。小說裡總會出現一些好的句子,堆砌著描述自己的文字,來填滿自己命運的重量,如空氣般的命運。但真正的人生卻非如此,一個陌生人,在某種機緣下,和妳禮貌互動還不到二十分鐘,便死在妳身旁,她的人命仍然是值得歌誦的。可憐的茱蒂,最終,都是我的錯;我無法想像,每每一想到她,竟會有這樣危險悲慘的下場。可憐的茱蒂。

從裡面看起來,火山群島幾乎一模一樣。也就是說,如果不注意火山島,環繞在旁寬廣的水域便愈來愈窄。我有種感覺,我們迷路了。安基耶非常專注的看著前方,好像從那片浮動的叢林中間,可以發現新大陸一樣。偶爾,他從船頭前方一塊活動的樹桿來辨別,然後加速引擎不要撞上船的螺旋槳。不到一秒鐘的時間,一個自動的姿勢,好像一個人抬起腳,避免踩到路上的石頭;船頭迅速的甩開水面騰空,引擎的回音加上他的咆哮聲,彷彿有一整列的小飛機,從我們頭上開過。

「我們迷路了,對不對?」穿過了第N個火山島時,我這樣問。

「不,女士,我們正在貝戴克斯巴頓河2上。」

這是一條河沒錯,我想。但是,看來似乎是個淹沒的星球。當雨停的時候,聖誕老公公的頭就會冒出來!這是個漂浮的世界。

一個沒有靠岸的世界。我不知道到底花了多少時間航行,也不知道何時小船漸漸停歇。安基耶放慢速度靠近某個小島,但這次他沒再研究小島,直接沿著島緣進去。我花了一會兒時間,觀察到茂盛的島嶼下方,有著會弄髒腳的沙灘,我才明白,這是堅實的、固定的,可以走在上面的沙灘,一片我不知道是什麼陸地的岸邊。當安基耶關掉引擎後,一股無法形容的死寂籠罩著我們,他一口氣跳上岸邊,把嬌生慣養的船頭繫在兩跟木頭上面。

「現在怎麼了?」我問,「故障了嗎?」

「不,我們到了,就是這兒,在那些樹叢的後方。」他指著濃密的雨林間,差不多再過去二十公尺左右,「貝戴克斯巴頓湖就在那邊,那兒就是加勒比海旅館。」

跟著他手勢指的方向過去,雖然茂密的叢林幾乎掩蓋了視線,我還是看到了第一間茅屋。

安基耶幫我把背包卸下來放在地上,做了個手勢向我討了十八美元,把錢放進口袋。然後,好像他的時間很寶貴似的,絲毫不能浪費在兩段行程中間,以免可悲的中斷了時間,向我告辭:

「祝您一切順利,這是門房要給您的適用所有門的鑰匙,收音機已經充好電,只要按下電源鈕,調整頻道就可以。我很確定您應該知道房間的床下面放有蠟燭,如果您需要什麼東西再告訴我,我下週二會再來。」

急著把嬌生慣養調頭,他馬上拉動引擎,跳上船走了,消失在河流上方。留下一臉錯愕的我。在所有行程計畫中,他表現的是如此節制,帶一半害羞,或許還有些優越感,但起碼沒有哪個時刻是不快樂的。這麼職業性的轉變,讓我想起了他的微笑,那種突然會透露出某古老部落迷信的味道,或者諸如此類的東西。只不過兩秒鐘,我就明白了。或者說,兩步路的時間。在這叢林中邁開兩步,就足夠理解那個倉卒告別背後的原因。蚊子,我的老朋友。上百萬隻的蚊子,我走回叢林外,從背包中拿出防蚊液,擦滿臉、雙手、足踝和耳朵。我並不怕蚊子,也不大害怕蚊子可能傳染的疾病。多年來,我已經學會和那些長期突如其來的溽熱,連醫生都束手無策、甚至無法減輕症狀的熱帶高燒,一同和睦相處了。我早已學會容忍,連抗生素都不吃。一切都為五斗米折腰吧。我第一次去非洲的旅程上,他們這樣告訴著我,我也更堅定了人生的方向。一個真正的人類學家,除了與高燒為伍之外,沒有別的法子。面對瘧疾,我並不藐視,也學會不害怕。如果今天之前,瘧疾始終沒有侵犯我,過了今天,當我只剩脆弱的身骨和垂朽的肉體時,我看不出瘧疾還有什麼理由攻擊我。到最後,我終於體悟,瘧疾終會一死,誠如生命一般。也就是說,現在我若用防蚊液,不只是避免被蚊咬,或者預防瘧疾帶來的痛苦,應該說是帶著一點懷念,對那片叢林的懷念。所以,歷經了這麼多事件之後,我依稀在這裡。我帶了五罐防蚊液,太誇張了,整整一年也不可能用完。或許帶那麼多,是因為我不知道要到何年何月才離開;或者只是像癮君子囤積香菸盒一樣,擔心有一天恐怕會戒菸。任何一種防蚊液都沒效,至少必須帶著濃度百分之四十的殺蚊液。我甚至在巴塞隆納時也常常擦,擦一點點就是了,好像上流社會老愛在耳朵後面,或者胸口前方,灑上幾滴香水一樣的道理。對我而言,防蚊液的味道,就像生命中的香水;當我死亡時,旁人得在棺木裡為我放上一罐,讓棺木的感覺更貼近雨林,或讓我緬懷生前的日子。我不能再寫了!雖然現在心裡這麼想,但已經有點太遲;如果不停下來,孩子們一定會質問他的。質問亞貝爾多;他們會問他,到底有沒有在我身上聞到了什麼,他是不是用這個氣味認屍的。

不到兩分鐘的時間,我已經在加勒比海旅館安頓下來。把背包丟在床上,然後到公共澡堂,品嘗著前一天就按照菜單送給飯店老闆的伙食。東西不多,他們總是告訴我,我的食量比小鳥的胃口還小,這可能是真的。我猜,我的職業讓我習慣節食。好多的白米飯。我光是用一點點通心粉和一顆大蒜,就有辦法為自己辦個盛宴。對我來說,異國奢侈的食物,頂多是一顆鰐梨,正是這個國家最豐富的特產。品嘗完所有準備好的食物後,我靠近收音機,把它關了;儘管我不聽,也不浪費任何一顆電池,這也是職業養成的好習慣。或許該說,我之所以關掉收音機,是因為干擾;不過,這並非事實。我之所以零零總總寫下這些,好處就是不用說謊,反正,也不會有人來讀它。但我現在連自己都不相信自己寫下來的東西,這些文字只是為了記錄某些事情罷了。這一頁頁紙張,不是真相的紀念碑,也不是展覽的表演台,而是下水道:是一個讓我避開真相的地方。我關掉收音機,我是為了真相才來這兒,我是如此孤單,孤單而寂寞;所以,當我想要打破沉寂,我就可以打破沉寂。我扭開收音機,和老闆要了一些我要的東西後,又把它給關了。安基耶稍晚會幫我帶東西來,我也可以騙他說,放著收音機不聽,是因為我早知道未來要發生的事情,一樁沒人可預知的事件,一件不可能發生的事情。

這只是個笑話,從頭到尾,都是笑話。美好的、歷史的、不朽的笑話。一件不幸的蠢事,被我兒女們無法原諒的錯誤所誇大,至於什麼原因,已經不重要了。我從不覺得過去很重要,如果現在要追究、要堅持調查造成不幸的原因,特別是,為何孩子們會允許這樣的錯誤發生?結局恐怕就會像女兒莎蕾娜一樣。莎蕾娜面對過去,好比玻璃窗上的蒼蠅:上下來回飛著,不惜把頭撞上玻璃。某次還因為試著想穿過玻璃而筋疲力盡,絲毫沒有察覺到光線和玻璃,是兩種截然不同的物質。可憐的莎蕾娜,可憐的大家。每當我一想到他們,便充滿了「復活」的念頭,或說是「現身」。我發現自己陷入了荒謬的混亂,不過,既然我前天都沒這樣做,看不出來,現在還有什麼理由。我不知道。該來的,總是會來。

這並不是說,我對於他們的痛苦無動於衷。我知道,在我的手上結束了他們的痛苦。安基耶透過收音機的廣播聲找到我,把我安置在薩雅斯卻,讓我打電話出去,其實也沒打給誰。我不需要離開,只消打一通電話給老闆,說我現在很好就夠了。但同時,我認為自己還是不應該出面,破壞這一齣陰錯陽差造成的完美戲碼;事情演變實在太荒謬、太不可思議,令人毛骨悚然,毫無明確清楚的邏輯,沒人注意到,更沒人想負責。和兒子亞貝爾多比起來,如果說,我得付大部分責任,亞貝爾多絕對是火上加油的人。這樣的結果,來自一個絕對的相連,它閃閃發亮的清澈,映照著生命的主宰;如同面對一位編劇的超完美作品,我除了鼓掌鼓到手斷掉,別無他法。首先,或許這一切讓我困惑,我一度夢到該去解決問題。旅程中,只要一有不順心,或者被瑣事牽絆,我實在不想回去;這種情形不斷發生,但我從來不敢真的做。因為我的消失,所帶給胡立歐和兒女們痛苦的恐懼,始終籠罩著我。或許,現在會有所不同,他們已長大了;我想待在別處,不代表我不愛他們,但造成他們無法彌補的傷害的可能,卻始終折磨我的決心。我承認,有一次我試著想要果斷解決,但命運的轉變照亮了我:賜我於死,無論對我或對孩子來說,都比較好,免去我回到那個愈來愈不像個人生的處境。他們……好,對我來說,我假設,一個母親的死亡,遠比失蹤來得容易讓人接受;因為我既沒能力規畫失蹤的情節,也無法計畫騙局。我不是這樣的人,而且,就算我有能力,也是往後二、三十年後的事了。要是現在,絕對不可能,而且也沒道理這樣做。很快的,我就要滿七十歲了。我捏造了一場死亡,已讓我的生命所剩無幾;過去發生的事,還算順心如意,但不代表那就是我想要的。人生帶給你的遭遇,往往不是你努力想要的。

基於種種理由,這個錯誤的發生反倒令我開心。死亡是我的專長,不是死人,而是死亡;應該說,那些由生者為死者做的事情。我幾乎漫遊了半個世界,接觸各種痛苦的儀式,調查各個種族和文化的男女,如何面對親愛的人離去。我出版過七本這方面的書籍、數百篇論文、相關報告以及各類統計數據。理所當然,我知道所有在世的人,是如何的為死者哭泣著;假設我擁有機會,提供最後一份的死亡調查、主要具體、絕對權威的論文,不可能有比這次更好的機會了。我活在自己的死亡中,卻沒有真正死去。我不只一次這樣排練,我損失了前來弔唁喪禮的大筆白包,我僅有的,只是憑空想像我是個怎樣的人、身邊愛我的人會怎麼做、說些什麼話。如果,有人因為命運的安排,想利用機會,在我舉手之遙的距離內責怪我,我也會含笑接受。

還有一個理由,可別輕易忽略,這理由放眼全世界都可能發生。老實說,一場意外的、混亂的死亡,不見得只發生在雨林。但是,就是這裡了,像這樣的地方,在一、兩個月前,我還不認識這兒;但現在,我卻強烈感覺自己屬於這兒,絕對生於斯死於斯。我搞不清楚為什麼,我不知道自己有沒有能力解釋這種感覺。

我常懷疑,打從我知道自己死了以後,除了拚命想結束這個屈辱之外,我什麼都沒做。把我骯髒的內衣丟進布袋,朝著我被帶來的那條路的反方向走去。

我在淚水中思念著孩子們。好像他們為我哭泣一般,好像他們現在還在為我哭泣一般。我不會拿孩子的眼淚,去測量他們內心的痛苦。我知道太多錯誤背後的故事了,人們從哭泣中學會教訓,每個人選擇自己理解的方式、竭盡所能的哭著。遠在安達曼和尼哥巴群島3上,孟加拉海灣的東南邊;當地人舉行喪禮時,人們聲嘶力竭、不可思議的哭泣,他們用一種野蠻的方式,一邊發抖一邊嚎叫,身體彷彿要爆裂開來,眼眶不停的自動湧出淚水。他們因肺部劇烈痙攣抽搐而受苦,於是,往往選擇一個空氣流通的地方,把這些足以震碎厚玻璃的喊叫聲傳送出去,如同受傷的野獸。早期探訪這些小島的人類學家,完全無法相信眼前所看到的景象。他們返國後,為文寫下專業評論,把這些發現昭告世人。在那些充滿了想像的假設推論中,他們確信找到了一個共同結論,那就是,這些島民面對死亡的哀傷表達上,如果失去的是自己親人,會比其他人更深刻而真心。後來,技術人員、非宗教信仰者陸續到來,這群人類學家帶著相機、錄音機來到小島,挨家挨戶記錄著哭泣和死亡,用分貝機仔細頻繁的記錄著每個哭聲。很快的,他們發現一種和家庭結構有關的解釋,認定基於一種對痛苦的特殊概念,安達曼男人有著世界上獨一無二、無法控制的哭泣方式。這真是蠢極了!根本沒人願意花足夠的時間調查出真相,找適當的時間挖掘必要的問題,但我卻這麼做。沒有報酬的。其他人都是依附在龐大機構下帶隊研究,為的是發表論文,一回來便馬上公布,把那些數據、做研究時的彩色照片統統公開,好像只有這種方法可以證明,他們確實到過那些地方。這是人類學第一次引起騷動的年代!公布奇怪的照片,所帶來的收益,遠遠大於了解真相的底層。我倒是不訝異當時這樣的真相,竟然可以變成一門學說的工具,但是,若非現在不是個討論的好時機,真是罄竹難書。但現在,因為我心中不痛快,所以我要講自己的故事。

我是為了自由才出走的。人處在不利的處境中,劣勢和優勢偶爾也會玩起捉迷藏。和其他人相比,我顯得更窮。前幾次旅程,都是胡立歐付的錢。他賣了幾幅畫作,對我說:「這兒有一百萬!妳可以到想去的地方。」這就是胡立歐獎學金,我們都這樣稱呼它,如果沒有這個計畫,我不可能去旅行。五○年代末期,官方的研究獎學金會給一個西班牙人類學家嗎?這確實發生在別人身上。但如果我們精確來討論,人類學,其實並不存在。

家中存款贊助了我的旅程,當然,只有一點點而已。比國外大學給的少、比美國電視台付的少更多。我得拿摸彩抽到的機票,在好幾個極度不舒服之處留宿,我本來想獨自調查的領域,但受到限制;不過因此,我反而安排了比別人更自由的行程,高興去哪就去哪,比其他人有更多的時間,尤其我不需要趕回去發表論文。幾個月來,我都在安達曼晃,沒碰上任何喪禮,真不幸,浪費了這趟旅行,於是我決定再待一個月。我不停搬家,從這個小島換到那個小島,還包括造訪了三十九個無人島中的一個。其中,我看到一場婚禮,人們和新娘抱頭痛哭來恭喜她,他們確實聚在一起大哭,我從沒和任何人提起這件事情,也沒有趕回去發表任何文章。不久後,我發現了兩個在半路上哭泣的男人,其實應該說,是他們發現了我。他們的哭聲,「這就對了!」──當我一聽到聲音時,我這樣想著,還為了自己的欣喜若狂而感到有點難為情,「終於有人死了呢。」我往前靠近,有幾個人看著我,我問哪兒在辦喪事啊?他們回答,沒人在辦喪事啊!他們是兩個多年不見的好友,用這種方式慶祝重逢。我作著筆記,沒有繼續說話。

幾個星期之後,他們住在附近的家人,邀請我參加他們的慶祝活動。兩個鄰近的村子,為了爭奪一口井而爭吵,歷經多年的協商後,他們決定簽署一個和平約定。來的人差不多有兩百位之多,特別是男人和小孩。他們分兩邊席地而坐,兩個村莊的代表趨上前,彼此交換物品:玉米包、工具。然後,他們相互擁抱,就在那一刻,全部的人,全場所有的人,突然嚎啕大哭了起來,我確定,在歐洲絕對找不到一條像這樣由淚水匯集成的小河,從不曾有,更別提歷史上那些更戲劇化的時期了。這些事情過了快四十年,到現在,我只要一回想起來,全身還是會豎起汗毛。同一個下午,我始終被那般激情感染,無法停止追問眼中所見的景象。我走到荒野踱步思考,半路上,遇上了一群農民,我做了一件早就想做的事情。詢問,簡單的詢問。我叫住其中四個男人,問他們為何要傳達一個如此悲慘的哭聲?為何他們連開心的事情都要採取這麼極端的方式來表達?我的大驚小怪,讓他們大呼開心。還沒等我開口要求,他們便回答,答案很簡單。他們當場證明給我瞧。他們甩開手上的木杖,坐在地上,放任的抽搐大哭了起來,那一刻,宛如他們接獲了至親好友死亡的消息。

對他們來說,哭泣是一種參與。如同我們透過握手,建立人際關係。我回來後,把這些見聞發表出來,那些國際重量級學派的有權有勢者,非得接受我的論調不可,因為他們無需再浪費兩年的時間,在這個無謂的議題上論辯了。我覺得荒謬至極。我只是第一個發現這個事實的人,但很不幸的,我的角色激怒了一些先驅,雖然認識我的人都知道,我從來不是沽名釣譽的人。相反的,我始終安於老二的角色。事實證明,這些哭聲源自文化的表達,一種學習的行為,這些論調在今天早就無庸置疑。

我不是說我的家人不愛我。或者他們的眼淚盡是虛情假意,但也相去不遠了。我只不過是從他們的角度想罷了。我只是說,這是他們面對母親死亡時,一種本能的文化反應。我相信,如果可以挖一個小洞,瞧瞧他們在幹嘛,我會很高興,但是沒有必要。他們的個性如何,我摸得一清二楚,特別是胡立歐,我一點也沒有遺憾。或許,他根本不知道我死了,我多麼深愛這個男人啊!儘管他這樣陷害我、儘管我知道他痴呆背後那個真正的原因,我還是如此愛他。自始至終都是,這樣深刻的摯愛,導致他杜撰了我的故事。然而,也有可能訃聞還沒送出去,或者早傳開了,或者他知道以後一分鐘就忘了,這樣對他來說,也算好事吧。

孩子們都來了。亞貝爾多,他一定會恰如其分的為我流下眼淚,不會多一滴,也不會少一滴。倒不是因為他很吝嗇,相反的,他要忙著安慰其他人,專心處理那些我死去的瑣事,好讓別人無須煩惱任何細節。若非必要,他不會承認他的痛苦。我得公平一點:不管亞貝爾多是否一開始就是始作俑者,不管至今我仍無法原諒他的錯誤,我不能否認一個事實:他是好人,比任何人都慷慨,總忙著處理別人的問題。比起以前,我確定他現在更掛念他的兒子路易斯了,一個生病的小男孩。老實說,我不認為十九歲是小孩子,而且他什麼病也沒有。也許他的大腦是異常了一點,但是我老忌妒他,因為這個世界上,如果有人要對我的死亡說點肺腑之言,我敢說,一定只有他。雖然他可能根本不知道自己在做什麼。

巴布羅,很糟糕的一個孩子。他滿眶的、茫然的、無聲的眼淚,恐怕可以彌補亞貝爾多所流不出來的淚水。到現在,他鐵定還掛著一張癩蛤蟆般的浮腫臉龐。可憐的巴布羅,我保證,他正像個趕路人似的抽著他的菸。我真想找個理由去看他一眼,或者應該說,假如他看得到我,我會告訴他四件事情:你就別再哭了,深呼吸,別再哭了呢,看看你自己,看看這張他們給你的臉。菸別再抽那麼兇了,這讓你看起來好像五十歲的老頭一樣。去浴室刮個鬍子吧。幫我一個忙,把你的頭髮梳一梳吧。他會在我的告別式上表演什麼?虛榮吧,但是我很高興,我可以想像:他可怕的彈琴技巧,好比用弓去瞄準鋼琴一樣;也許不是,也許他會挑一個安靜的紀念活動。如果是這樣,就把鋼琴的鑰匙讓他保管個幾年吧。

我最擔心的人,是老么莎蕾娜,老是哭哭啼啼問問題,一般人哭都是吵著要東西。我確定,她一如平常,什麼都不理解,跑來不停的問東問西,為過去的事情發脾氣。哪裡需要知道這麼多有害的事情呢!天真的相信她所知道的事情。莎蕾娜,堅持知道過去的事情,毫不理會過去和未來其實一樣,都只能靠想像。莎蕾娜,始終搞不清楚狀況。對一個沉默寡言的母親來說,生出想像力如此豐富的女兒,似乎是一種鐵律。這麼愛問問題,她從小就這樣。莎蕾娜小時候聽父親講故事,便當成是自己的真實人生,故事裡充滿了馬車、俄羅斯女人、強勁的風、中國故事、中古世紀戰爭。然後,她開始亂做夢,以至於常常無法平靜下來,直到發高燒為止。也許,我當時應該插手管她的,胡立歐並沒有意識到這點,我卻發現了,但是我以前從沒當成一回事,所有的錯誤都得付出代價。後來到了青春期,莎蕾娜才發現,故事只是故事,她的兄弟從小便自然而然的接受,他們還把故事書收藏在充滿回憶的陳舊大箱子中,她卻不然。她覺得太不公平了,她感到被騙,要胡立歐用真相來賠償她。真相。她開始時時刻刻打破沙鍋問到底,什麼都要知道。她剛滿十七歲時,她父親問她想要什麼樣的禮物,到底是十七歲還是十六歲,我也記不得了。真相,她這樣回答。我想要你送給我真相。什麼樣的真相呢?父親問她。你曾說過的所有真相。她放肆的這樣回她父親,她記錄下所有的問題,整天把筆記本上的白紙寫得滿滿的,問完父親一些問題後,其他的部分就自己杜撰。她不了解,她偽造那些故事背後真正的答案,不僅僅只是個偉大的故事,內情其實複雜多了;真相往往比解除武裝還要困難。她頑固於說服自己所知道的事情,所以和其他兄弟姊妹比起來,我特別擔心她。如果我沒回來,如果我決定不拆穿一切,日子很快就過了,她便會回到她命運的軌道。我死了,每個人都會重回自己生命的足跡,莎蕾娜卻不然。她會繼續的問,找尋解釋,為何母親、為何那艘船、那條河、那個叢林、從何時開始、為什麼、以前發生了什麼事情、在這之前又怎麼了,她會找出合適的回答來說服自己,她會不停的回顧家族歷史的過往;如果有需要,還會倒推到幾個世紀之前,一直到確定為止,天啊!她這麼的夢幻,不停的詢問、記錄,就這樣過了一半的人生。她很驚訝,其他人沒有在這場戰爭中陪伴她,她鉅細靡遺的抄寫著,就像她父親,有著驚人的記憶力,也如同他們口中的祖父西蒙。她對寫下的一切,總能過目不忘。現在一經我提起,我確定,她會把西蒙的歷史重新再翻一遍出來,我不怪她。同一個家族裡,出現了兩件捏造的船難事件,對她的好奇心來說,確實是太大的誘惑。

她這麼頑固,真希望她當初讀的是法律。亞貝爾多是一個優秀的律師,但是她可以成為更頂尖的律師。沒有任何一個法庭,能招架得了她問話的精準,直到無法再解釋說明為止,都得以她的邏輯來作為最後的審判。或許我應該說服她,但是我從來不覺得自己辦得到。我不知道。我猜,我想給孩子們我自己過去所得不到的東西:選擇的自由。我也無法再做更多了,我看不到去和她解釋的力量,命運是如此清楚,並不能老是做夢。最後,現在太晚整理這些了,我的三個孩子都已經成人了,雖然現在各有各的問題,我不會說他們過得很悲慘。這樣的人生已經足夠了,我只是遺憾,沒能早點介入她的人生。或許我的沉默,反而鼓舞了她的錯誤;或許我錯過太多的時光,和他們分開。當時我覺得很好,因為我以為這樣做會讓孩子們早點成熟,讓他們自己學會做決定。

無疑的,如果我是錯的,現在已經無法透過這些言語,抹去當時鑄下的大錯。他們有權埋怨、甚至是惡毒的埋怨,但是他們無法追溯到過去的時光,來改變這些課題。此外,我不想去糟蹋這些字眼。這就是人生。在非洲,烏干達的西北邊,盧格巴拉族人4使用同樣的措辭,為一個收穫、一個過程或者一個文字命名。當一個人要死亡的時候,他有義務集合所有的兒女,圍繞在床前,交代最後的遺言。最後的這些遺言,有一種文學般的意義;如果死亡遲遲沒有降臨,儘管他持續活了很多年,此生都不得再說話。文字是一種權力,當人在最後死亡的關鍵,將開始出現渾沌的時期。我所認識的每一種文化皆然,死亡,會導致社會的混亂,直到在世的人藉由某種方式,重新恢復現實生活的秩序。因此,才有了喪禮儀式的產生,這是為了賦予新秩序的到來一個意義。在盧格巴拉族人的例子裡,當有人死亡的時候,他們會說:「金玉良言已結束!」等到村裡的巫師一接觸到「死者的嘴巴」,所有的混亂都將結束;他介入死者和後世子孫之間,宣布他們已在遺囑之下,接受了新的生活秩序。只有此時,死人的靈魂獲得安息,不再對活著的人造成威脅。

以前我從沒這樣,拜我的職業所賜,我寫信的內容很少超過一張商業文件;換句話說,現在我一下子冒出了這麼多話,可得化為書面文字,讓他們有文可考。如果我不這樣做,在這個為我而編造的死人國度裡,可是沒有讀者的。應該說,我現在雖然活著,卻沒別的事可做。哪一天,我要是真的死了,我想這天也不會太遠了,這些將是我最後的遺言。前天,當我知道我已經死了的時候,我決定寫下這一切。唯有如此,我才能得到抽離。

譯註:

1. 貝殿雨林(La jungla de Petén):位於熱情河河畔,近年來,考古學家紛紛在此發現紀元前五百年重要的馬雅文化。

2. 貝戴克斯巴頓河(Petexbatún):位於瓜地馬拉北方,源自貝殿省南部。

3. 安達曼(Andaman)和尼哥巴(Nicobar)群島:是印度的海外聯合屬地,位於孟加拉灣中,緬甸以南,距離印度大陸八百公里。

4. 盧格巴拉族人(los lugbara):居住在烏干達西北部的西尼羅地區,也有部分族人居住在薩伊地區;語言屬於尼羅語族中的蘇丹語。

加勒比海旅館,很普通的名字。六間長方形的茅屋,圍著一間最大的正方形茅屋客房,中庭有著餐廳和管理中心的功能。每間茅屋都有著棕櫚葉的屋頂,粗壯樹幹圍起來的牆,直達半空中,上頭還裝了片碩大的玻璃,只可惜蚊子太多,濃密到光線幾乎穿透不過雨林。雨林裡老是灰暗無光,這就是位於瓜地馬拉北方的貝殿雨林1,距離加勒比海非常遙遠。

我花了十個小時,從倫敦飛到邁阿密;又耗了兩個鐘頭,飛到瓜地馬拉的首都;接著,換搭小飛機,飛了五十分鐘來到佛羅雷斯市;沿著陸路,我乘坐了六十二公里的貨車,才抵達薩雅斯卻。以我這把年紀來說,這趟行程還不算太差。來到薩雅斯卻,全得和船夫搏感情。花錢事小,累人的是要耐著性子和人打交道,這些我統統交給安基耶去打點。我對他印象好極了,臉上始終掛著觀光業者的招牌笑容,那種介於權威和嘲笑之間的味道,讓我感覺起來既嚴肅又負責。在他縝密的規畫下,我也連帶受到影響,決定直接挑他的船,這看起來比其他人的船穩多了。當地人稱呼這種海上工具為小艇,但全都是電動船。安基耶的小艇叫做嬌生慣養,如果不是因為大家的船名太類似了,否則還挺好記的:例如嬌生慣養、忘恩負義、妒火中燒、沉默寡言等諸如此類的。要是我的心情好到對這些名字感興趣,我鐵定會仔細研究它們的由來;比如說,誰先取了第一個名字、為什麼要這樣取、誰抄襲了誰?以前的我,絕對會調查得清清楚楚。

在這兒,不管你挑中哪一艘小艇,你所付的錢,最後都會回收到同一雙手上:老頭家。我猜他應該有名字的,只是我不知道叫啥。大夥都喊他「老頭家」,打從我一來到薩雅斯卻的每一個動作,都間接得經過他同意。我從未看過他,但我知道,一切都得有他的允許才行得通,包括該收多少美金,特別是安排這種只容納二十人以下的頂級旅館。

這艘嬌生慣養是鋁金屬打造的,帶著墨綠的色調,我推測,以前應該隸屬於軍隊。船身共長兩公尺半,我懷疑,這艘船是否擠得下三、四個人以上。安基耶老堅持一次要載上七到八個人之多。幾乎每次見面,他都要重複說,所有河面上的船,就屬鋁製船最優勢;其他的船都是碳纖維所製,雖然和他的船一樣輕盈,操控性也不錯,卻脆弱多了。要是遇到強烈的撞擊,不會只是凹進去,而是直接像乾掉的甘蔗般破碎開來,尤其是老舊或有裂痕的船隻。我向他解釋說,我還是比較喜歡少數的木製船;他回答,現在已經沒人要這種又重又不實用的船了。我仍然堅持,還是有的啦。要是換成我人生另一段時期,我會告訴他關於船和海、義大利蒸氣船和風帆船,所有我知道關於海的事情。我會告訴他我的人生、我的家人。但現在,我不會。我對他微笑,偶爾坐下來,好像真的很在乎他的話。其實,我根本不在乎,這不是我的錯,現在已經沒有什麼讓我覺得重要的事了。

安基耶帶我來到這兒,我給了他十八美金。我猜,他大概只賺五或六美元,其他都被老頭家拿走了。我不知道我們在熱情河上行駛了多少公里,我只知道,船的速度不但快,還走了很長一段時間。那是安靜的、無邊的、廣闊的河床,綿延近三十公尺。隨著我們漸漸遠離薩雅斯卻,兩岸的植物變得愈來愈濃密,首先是平原,接著半平原,然後是灌木,最後邁向了雨林。泥濘且沉重的河水,幾乎無法映照出天空泛紅的倒影。突然間,河流交叉成兩個孿生手足,安基耶選了右邊的水路。很快的,浮游植物開始浮現,一開始是些零星的睡蓮,接著一束束濃密的聚集出現。一轉過拐彎之處,露出了幾座小島。是真正的小島,不管是竹子林立的小島,或者是其他,都愈顯如此蒼鬱而茂密。搖曳的水仙、三公尺高的甘蔗,各種水生植物和浮遊的叢林交錯著。突然間,安基耶駕著嬌生慣養的船頭,轉向小火山島群中的一個,以飛快的速度前進;一剛開始,我以為他只是想讓我開開眼界,或是像個突如其來的朋友般嚇嚇我。後來,在最後一刻,我看不出任何徵兆,也不知道有什麼秘訣可以避開眼前的撞擊,眼見只差三秒鐘、兩秒鐘、一秒……穿過去了。

我們駛進了小火山島。四周環繞著綠色濃密植物,船依然在水面飄行,一點也沒有減緩速度。看來真不可思議,沒有陸地,怎麼支撐繁盛的植物?這些沒有根的植物怎麼長的?

我們花了半個多小時,穿過一個個小火山島。島內,島外;島內,島外。岸邊沒有什麼值得提的,肉眼也看不到明顯的海道讓船通行,當船進入叢林旁的石島時,好像有人用著輕鬆的手勢,撥開兩旁的門簾,往前邁開步伐。

說不定,安基耶以為我被眼前這般景色震懾住了,因為,我一會兒便轉身背對著他,瞭望起船頭遠方的景色。根本不是!我在想自個兒的事。古老的回憶和近來的發現,讓眼前的現在,無足輕重到值得記憶了。一切都因為我裝死,讓我人生的記憶出現了一道不同的光線,顯得愈發清楚。那個俄羅斯女人,我想起俄羅斯女人。她花了我整整五天的時間,在倫敦找資料;事實上,我從很久以前就懷疑了:那個俄羅斯女人,活脫脫根本就是個騙子。我一點也不詫異,我早就知情了。令我驚訝的是馬列斯畢納村的人。我一點也不樂於相信她的謊言,歌誦她的謊言,也不屑把謊言編成真正的傳說。河上的第一次旅行,我花了很多時間想著她,沒有什麼惡意,也沒要怪罪她。或許,追根究柢,我們是同類的人。我們從容的面對死亡,當時我並不知道自己死了,現在才恍然大悟,原來他們認為我現在已經死了。人們被斷斷續續的歷史書籍審判、大聲的審判,他們的形象就這樣被放大。透過沉默,我們這些女人,在傳奇傳記的角落中相遇。俄國女人就屬於這一類。我也是,我猜。儘管是比較溫和、安全的尺度,但是我的沉默,達到了足夠的強度,讓其他的人可以創造出一個小小的神話。我前天讀了我的訃聞之後,發現自己的孩子們並非那麼認識我之後,我便開始這樣想。

我也想起茱蒂。現在茱蒂已經死了,對,真的死了。我談不上認識她,只不過和她講上二十分鐘的話罷了。從倫敦飛往瓜地馬拉的飛機上,她坐我旁邊。和我一樣,獨自旅行。和我一樣,年歲不小了,也或許沒我那麼老。說不定才六十幾歲。我沒問她。事實上,我沒問她任何話。我猜,我們對彼此的尊敬,遠大於好奇。一開始發現她時,我記得心裡還想著:「這人看來和我真像,假如我去當修女,應該也是這個模樣吧。」我從小念教會學校,認識好多這種模樣的修女。有一天她們就算放棄了這些習慣,但是她們的舉手投足還是會洩漏出秘密:她們的人生,有一種非常具體而嚴謹的模式。茱蒂不是修女,也從來沒當過。她是護士,醫療無國界,但真奇怪,現在我才發現,我竟然沒有開口問她打哪來的。可能是德國人。她的口音聽起來,說著一口完美無暇的西班牙語,主要負責協調一堆不同的拉丁美洲協助發展計畫,算是管理工作。她監督調整不同計畫中所需藥物的數量,同時組織緊急病患的疏散作業。她做這些工作已經有十五年了,但她沒告訴我,到底做得開不開心。我看她做事情的樣子,應該是開心的,所以才不需要昭告天下吧。我也沒問她是否有兒女。現在,我倒真想知道。一到達瓜地馬拉機場時,她的行李比我的先出來。當我看著她離開,帶著禮貌的表情和我道別,我揣想著:「又是個傳奇人物!」一個孤單的女人,被寂靜圍繞著,就像那個俄羅斯女人,就像我。如果我正在寫一本小說,我會說,那抹最後的眼神,串結起我們的命運。類似這樣的說法。小說裡總會出現一些好的句子,堆砌著描述自己的文字,來填滿自己命運的重量,如空氣般的命運。但真正的人生卻非如此,一個陌生人,在某種機緣下,和妳禮貌互動還不到二十分鐘,便死在妳身旁,她的人命仍然是值得歌誦的。可憐的茱蒂,最終,都是我的錯;我無法想像,每每一想到她,竟會有這樣危險悲慘的下場。可憐的茱蒂。

從裡面看起來,火山群島幾乎一模一樣。也就是說,如果不注意火山島,環繞在旁寬廣的水域便愈來愈窄。我有種感覺,我們迷路了。安基耶非常專注的看著前方,好像從那片浮動的叢林中間,可以發現新大陸一樣。偶爾,他從船頭前方一塊活動的樹桿來辨別,然後加速引擎不要撞上船的螺旋槳。不到一秒鐘的時間,一個自動的姿勢,好像一個人抬起腳,避免踩到路上的石頭;船頭迅速的甩開水面騰空,引擎的回音加上他的咆哮聲,彷彿有一整列的小飛機,從我們頭上開過。

「我們迷路了,對不對?」穿過了第N個火山島時,我這樣問。

「不,女士,我們正在貝戴克斯巴頓河2上。」

這是一條河沒錯,我想。但是,看來似乎是個淹沒的星球。當雨停的時候,聖誕老公公的頭就會冒出來!這是個漂浮的世界。

一個沒有靠岸的世界。我不知道到底花了多少時間航行,也不知道何時小船漸漸停歇。安基耶放慢速度靠近某個小島,但這次他沒再研究小島,直接沿著島緣進去。我花了一會兒時間,觀察到茂盛的島嶼下方,有著會弄髒腳的沙灘,我才明白,這是堅實的、固定的,可以走在上面的沙灘,一片我不知道是什麼陸地的岸邊。當安基耶關掉引擎後,一股無法形容的死寂籠罩著我們,他一口氣跳上岸邊,把嬌生慣養的船頭繫在兩跟木頭上面。

「現在怎麼了?」我問,「故障了嗎?」

「不,我們到了,就是這兒,在那些樹叢的後方。」他指著濃密的雨林間,差不多再過去二十公尺左右,「貝戴克斯巴頓湖就在那邊,那兒就是加勒比海旅館。」

跟著他手勢指的方向過去,雖然茂密的叢林幾乎掩蓋了視線,我還是看到了第一間茅屋。

安基耶幫我把背包卸下來放在地上,做了個手勢向我討了十八美元,把錢放進口袋。然後,好像他的時間很寶貴似的,絲毫不能浪費在兩段行程中間,以免可悲的中斷了時間,向我告辭:

「祝您一切順利,這是門房要給您的適用所有門的鑰匙,收音機已經充好電,只要按下電源鈕,調整頻道就可以。我很確定您應該知道房間的床下面放有蠟燭,如果您需要什麼東西再告訴我,我下週二會再來。」

急著把嬌生慣養調頭,他馬上拉動引擎,跳上船走了,消失在河流上方。留下一臉錯愕的我。在所有行程計畫中,他表現的是如此節制,帶一半害羞,或許還有些優越感,但起碼沒有哪個時刻是不快樂的。這麼職業性的轉變,讓我想起了他的微笑,那種突然會透露出某古老部落迷信的味道,或者諸如此類的東西。只不過兩秒鐘,我就明白了。或者說,兩步路的時間。在這叢林中邁開兩步,就足夠理解那個倉卒告別背後的原因。蚊子,我的老朋友。上百萬隻的蚊子,我走回叢林外,從背包中拿出防蚊液,擦滿臉、雙手、足踝和耳朵。我並不怕蚊子,也不大害怕蚊子可能傳染的疾病。多年來,我已經學會和那些長期突如其來的溽熱,連醫生都束手無策、甚至無法減輕症狀的熱帶高燒,一同和睦相處了。我早已學會容忍,連抗生素都不吃。一切都為五斗米折腰吧。我第一次去非洲的旅程上,他們這樣告訴著我,我也更堅定了人生的方向。一個真正的人類學家,除了與高燒為伍之外,沒有別的法子。面對瘧疾,我並不藐視,也學會不害怕。如果今天之前,瘧疾始終沒有侵犯我,過了今天,當我只剩脆弱的身骨和垂朽的肉體時,我看不出瘧疾還有什麼理由攻擊我。到最後,我終於體悟,瘧疾終會一死,誠如生命一般。也就是說,現在我若用防蚊液,不只是避免被蚊咬,或者預防瘧疾帶來的痛苦,應該說是帶著一點懷念,對那片叢林的懷念。所以,歷經了這麼多事件之後,我依稀在這裡。我帶了五罐防蚊液,太誇張了,整整一年也不可能用完。或許帶那麼多,是因為我不知道要到何年何月才離開;或者只是像癮君子囤積香菸盒一樣,擔心有一天恐怕會戒菸。任何一種防蚊液都沒效,至少必須帶著濃度百分之四十的殺蚊液。我甚至在巴塞隆納時也常常擦,擦一點點就是了,好像上流社會老愛在耳朵後面,或者胸口前方,灑上幾滴香水一樣的道理。對我而言,防蚊液的味道,就像生命中的香水;當我死亡時,旁人得在棺木裡為我放上一罐,讓棺木的感覺更貼近雨林,或讓我緬懷生前的日子。我不能再寫了!雖然現在心裡這麼想,但已經有點太遲;如果不停下來,孩子們一定會質問他的。質問亞貝爾多;他們會問他,到底有沒有在我身上聞到了什麼,他是不是用這個氣味認屍的。

不到兩分鐘的時間,我已經在加勒比海旅館安頓下來。把背包丟在床上,然後到公共澡堂,品嘗著前一天就按照菜單送給飯店老闆的伙食。東西不多,他們總是告訴我,我的食量比小鳥的胃口還小,這可能是真的。我猜,我的職業讓我習慣節食。好多的白米飯。我光是用一點點通心粉和一顆大蒜,就有辦法為自己辦個盛宴。對我來說,異國奢侈的食物,頂多是一顆鰐梨,正是這個國家最豐富的特產。品嘗完所有準備好的食物後,我靠近收音機,把它關了;儘管我不聽,也不浪費任何一顆電池,這也是職業養成的好習慣。或許該說,我之所以關掉收音機,是因為干擾;不過,這並非事實。我之所以零零總總寫下這些,好處就是不用說謊,反正,也不會有人來讀它。但我現在連自己都不相信自己寫下來的東西,這些文字只是為了記錄某些事情罷了。這一頁頁紙張,不是真相的紀念碑,也不是展覽的表演台,而是下水道:是一個讓我避開真相的地方。我關掉收音機,我是為了真相才來這兒,我是如此孤單,孤單而寂寞;所以,當我想要打破沉寂,我就可以打破沉寂。我扭開收音機,和老闆要了一些我要的東西後,又把它給關了。安基耶稍晚會幫我帶東西來,我也可以騙他說,放著收音機不聽,是因為我早知道未來要發生的事情,一樁沒人可預知的事件,一件不可能發生的事情。

這只是個笑話,從頭到尾,都是笑話。美好的、歷史的、不朽的笑話。一件不幸的蠢事,被我兒女們無法原諒的錯誤所誇大,至於什麼原因,已經不重要了。我從不覺得過去很重要,如果現在要追究、要堅持調查造成不幸的原因,特別是,為何孩子們會允許這樣的錯誤發生?結局恐怕就會像女兒莎蕾娜一樣。莎蕾娜面對過去,好比玻璃窗上的蒼蠅:上下來回飛著,不惜把頭撞上玻璃。某次還因為試著想穿過玻璃而筋疲力盡,絲毫沒有察覺到光線和玻璃,是兩種截然不同的物質。可憐的莎蕾娜,可憐的大家。每當我一想到他們,便充滿了「復活」的念頭,或說是「現身」。我發現自己陷入了荒謬的混亂,不過,既然我前天都沒這樣做,看不出來,現在還有什麼理由。我不知道。該來的,總是會來。

這並不是說,我對於他們的痛苦無動於衷。我知道,在我的手上結束了他們的痛苦。安基耶透過收音機的廣播聲找到我,把我安置在薩雅斯卻,讓我打電話出去,其實也沒打給誰。我不需要離開,只消打一通電話給老闆,說我現在很好就夠了。但同時,我認為自己還是不應該出面,破壞這一齣陰錯陽差造成的完美戲碼;事情演變實在太荒謬、太不可思議,令人毛骨悚然,毫無明確清楚的邏輯,沒人注意到,更沒人想負責。和兒子亞貝爾多比起來,如果說,我得付大部分責任,亞貝爾多絕對是火上加油的人。這樣的結果,來自一個絕對的相連,它閃閃發亮的清澈,映照著生命的主宰;如同面對一位編劇的超完美作品,我除了鼓掌鼓到手斷掉,別無他法。首先,或許這一切讓我困惑,我一度夢到該去解決問題。旅程中,只要一有不順心,或者被瑣事牽絆,我實在不想回去;這種情形不斷發生,但我從來不敢真的做。因為我的消失,所帶給胡立歐和兒女們痛苦的恐懼,始終籠罩著我。或許,現在會有所不同,他們已長大了;我想待在別處,不代表我不愛他們,但造成他們無法彌補的傷害的可能,卻始終折磨我的決心。我承認,有一次我試著想要果斷解決,但命運的轉變照亮了我:賜我於死,無論對我或對孩子來說,都比較好,免去我回到那個愈來愈不像個人生的處境。他們……好,對我來說,我假設,一個母親的死亡,遠比失蹤來得容易讓人接受;因為我既沒能力規畫失蹤的情節,也無法計畫騙局。我不是這樣的人,而且,就算我有能力,也是往後二、三十年後的事了。要是現在,絕對不可能,而且也沒道理這樣做。很快的,我就要滿七十歲了。我捏造了一場死亡,已讓我的生命所剩無幾;過去發生的事,還算順心如意,但不代表那就是我想要的。人生帶給你的遭遇,往往不是你努力想要的。

基於種種理由,這個錯誤的發生反倒令我開心。死亡是我的專長,不是死人,而是死亡;應該說,那些由生者為死者做的事情。我幾乎漫遊了半個世界,接觸各種痛苦的儀式,調查各個種族和文化的男女,如何面對親愛的人離去。我出版過七本這方面的書籍、數百篇論文、相關報告以及各類統計數據。理所當然,我知道所有在世的人,是如何的為死者哭泣著;假設我擁有機會,提供最後一份的死亡調查、主要具體、絕對權威的論文,不可能有比這次更好的機會了。我活在自己的死亡中,卻沒有真正死去。我不只一次這樣排練,我損失了前來弔唁喪禮的大筆白包,我僅有的,只是憑空想像我是個怎樣的人、身邊愛我的人會怎麼做、說些什麼話。如果,有人因為命運的安排,想利用機會,在我舉手之遙的距離內責怪我,我也會含笑接受。

還有一個理由,可別輕易忽略,這理由放眼全世界都可能發生。老實說,一場意外的、混亂的死亡,不見得只發生在雨林。但是,就是這裡了,像這樣的地方,在一、兩個月前,我還不認識這兒;但現在,我卻強烈感覺自己屬於這兒,絕對生於斯死於斯。我搞不清楚為什麼,我不知道自己有沒有能力解釋這種感覺。

我常懷疑,打從我知道自己死了以後,除了拚命想結束這個屈辱之外,我什麼都沒做。把我骯髒的內衣丟進布袋,朝著我被帶來的那條路的反方向走去。

我在淚水中思念著孩子們。好像他們為我哭泣一般,好像他們現在還在為我哭泣一般。我不會拿孩子的眼淚,去測量他們內心的痛苦。我知道太多錯誤背後的故事了,人們從哭泣中學會教訓,每個人選擇自己理解的方式、竭盡所能的哭著。遠在安達曼和尼哥巴群島3上,孟加拉海灣的東南邊;當地人舉行喪禮時,人們聲嘶力竭、不可思議的哭泣,他們用一種野蠻的方式,一邊發抖一邊嚎叫,身體彷彿要爆裂開來,眼眶不停的自動湧出淚水。他們因肺部劇烈痙攣抽搐而受苦,於是,往往選擇一個空氣流通的地方,把這些足以震碎厚玻璃的喊叫聲傳送出去,如同受傷的野獸。早期探訪這些小島的人類學家,完全無法相信眼前所看到的景象。他們返國後,為文寫下專業評論,把這些發現昭告世人。在那些充滿了想像的假設推論中,他們確信找到了一個共同結論,那就是,這些島民面對死亡的哀傷表達上,如果失去的是自己親人,會比其他人更深刻而真心。後來,技術人員、非宗教信仰者陸續到來,這群人類學家帶著相機、錄音機來到小島,挨家挨戶記錄著哭泣和死亡,用分貝機仔細頻繁的記錄著每個哭聲。很快的,他們發現一種和家庭結構有關的解釋,認定基於一種對痛苦的特殊概念,安達曼男人有著世界上獨一無二、無法控制的哭泣方式。這真是蠢極了!根本沒人願意花足夠的時間調查出真相,找適當的時間挖掘必要的問題,但我卻這麼做。沒有報酬的。其他人都是依附在龐大機構下帶隊研究,為的是發表論文,一回來便馬上公布,把那些數據、做研究時的彩色照片統統公開,好像只有這種方法可以證明,他們確實到過那些地方。這是人類學第一次引起騷動的年代!公布奇怪的照片,所帶來的收益,遠遠大於了解真相的底層。我倒是不訝異當時這樣的真相,竟然可以變成一門學說的工具,但是,若非現在不是個討論的好時機,真是罄竹難書。但現在,因為我心中不痛快,所以我要講自己的故事。

我是為了自由才出走的。人處在不利的處境中,劣勢和優勢偶爾也會玩起捉迷藏。和其他人相比,我顯得更窮。前幾次旅程,都是胡立歐付的錢。他賣了幾幅畫作,對我說:「這兒有一百萬!妳可以到想去的地方。」這就是胡立歐獎學金,我們都這樣稱呼它,如果沒有這個計畫,我不可能去旅行。五○年代末期,官方的研究獎學金會給一個西班牙人類學家嗎?這確實發生在別人身上。但如果我們精確來討論,人類學,其實並不存在。

家中存款贊助了我的旅程,當然,只有一點點而已。比國外大學給的少、比美國電視台付的少更多。我得拿摸彩抽到的機票,在好幾個極度不舒服之處留宿,我本來想獨自調查的領域,但受到限制;不過因此,我反而安排了比別人更自由的行程,高興去哪就去哪,比其他人有更多的時間,尤其我不需要趕回去發表論文。幾個月來,我都在安達曼晃,沒碰上任何喪禮,真不幸,浪費了這趟旅行,於是我決定再待一個月。我不停搬家,從這個小島換到那個小島,還包括造訪了三十九個無人島中的一個。其中,我看到一場婚禮,人們和新娘抱頭痛哭來恭喜她,他們確實聚在一起大哭,我從沒和任何人提起這件事情,也沒有趕回去發表任何文章。不久後,我發現了兩個在半路上哭泣的男人,其實應該說,是他們發現了我。他們的哭聲,「這就對了!」──當我一聽到聲音時,我這樣想著,還為了自己的欣喜若狂而感到有點難為情,「終於有人死了呢。」我往前靠近,有幾個人看著我,我問哪兒在辦喪事啊?他們回答,沒人在辦喪事啊!他們是兩個多年不見的好友,用這種方式慶祝重逢。我作著筆記,沒有繼續說話。

幾個星期之後,他們住在附近的家人,邀請我參加他們的慶祝活動。兩個鄰近的村子,為了爭奪一口井而爭吵,歷經多年的協商後,他們決定簽署一個和平約定。來的人差不多有兩百位之多,特別是男人和小孩。他們分兩邊席地而坐,兩個村莊的代表趨上前,彼此交換物品:玉米包、工具。然後,他們相互擁抱,就在那一刻,全部的人,全場所有的人,突然嚎啕大哭了起來,我確定,在歐洲絕對找不到一條像這樣由淚水匯集成的小河,從不曾有,更別提歷史上那些更戲劇化的時期了。這些事情過了快四十年,到現在,我只要一回想起來,全身還是會豎起汗毛。同一個下午,我始終被那般激情感染,無法停止追問眼中所見的景象。我走到荒野踱步思考,半路上,遇上了一群農民,我做了一件早就想做的事情。詢問,簡單的詢問。我叫住其中四個男人,問他們為何要傳達一個如此悲慘的哭聲?為何他們連開心的事情都要採取這麼極端的方式來表達?我的大驚小怪,讓他們大呼開心。還沒等我開口要求,他們便回答,答案很簡單。他們當場證明給我瞧。他們甩開手上的木杖,坐在地上,放任的抽搐大哭了起來,那一刻,宛如他們接獲了至親好友死亡的消息。

對他們來說,哭泣是一種參與。如同我們透過握手,建立人際關係。我回來後,把這些見聞發表出來,那些國際重量級學派的有權有勢者,非得接受我的論調不可,因為他們無需再浪費兩年的時間,在這個無謂的議題上論辯了。我覺得荒謬至極。我只是第一個發現這個事實的人,但很不幸的,我的角色激怒了一些先驅,雖然認識我的人都知道,我從來不是沽名釣譽的人。相反的,我始終安於老二的角色。事實證明,這些哭聲源自文化的表達,一種學習的行為,這些論調在今天早就無庸置疑。

我不是說我的家人不愛我。或者他們的眼淚盡是虛情假意,但也相去不遠了。我只不過是從他們的角度想罷了。我只是說,這是他們面對母親死亡時,一種本能的文化反應。我相信,如果可以挖一個小洞,瞧瞧他們在幹嘛,我會很高興,但是沒有必要。他們的個性如何,我摸得一清二楚,特別是胡立歐,我一點也沒有遺憾。或許,他根本不知道我死了,我多麼深愛這個男人啊!儘管他這樣陷害我、儘管我知道他痴呆背後那個真正的原因,我還是如此愛他。自始至終都是,這樣深刻的摯愛,導致他杜撰了我的故事。然而,也有可能訃聞還沒送出去,或者早傳開了,或者他知道以後一分鐘就忘了,這樣對他來說,也算好事吧。

孩子們都來了。亞貝爾多,他一定會恰如其分的為我流下眼淚,不會多一滴,也不會少一滴。倒不是因為他很吝嗇,相反的,他要忙著安慰其他人,專心處理那些我死去的瑣事,好讓別人無須煩惱任何細節。若非必要,他不會承認他的痛苦。我得公平一點:不管亞貝爾多是否一開始就是始作俑者,不管至今我仍無法原諒他的錯誤,我不能否認一個事實:他是好人,比任何人都慷慨,總忙著處理別人的問題。比起以前,我確定他現在更掛念他的兒子路易斯了,一個生病的小男孩。老實說,我不認為十九歲是小孩子,而且他什麼病也沒有。也許他的大腦是異常了一點,但是我老忌妒他,因為這個世界上,如果有人要對我的死亡說點肺腑之言,我敢說,一定只有他。雖然他可能根本不知道自己在做什麼。

巴布羅,很糟糕的一個孩子。他滿眶的、茫然的、無聲的眼淚,恐怕可以彌補亞貝爾多所流不出來的淚水。到現在,他鐵定還掛著一張癩蛤蟆般的浮腫臉龐。可憐的巴布羅,我保證,他正像個趕路人似的抽著他的菸。我真想找個理由去看他一眼,或者應該說,假如他看得到我,我會告訴他四件事情:你就別再哭了,深呼吸,別再哭了呢,看看你自己,看看這張他們給你的臉。菸別再抽那麼兇了,這讓你看起來好像五十歲的老頭一樣。去浴室刮個鬍子吧。幫我一個忙,把你的頭髮梳一梳吧。他會在我的告別式上表演什麼?虛榮吧,但是我很高興,我可以想像:他可怕的彈琴技巧,好比用弓去瞄準鋼琴一樣;也許不是,也許他會挑一個安靜的紀念活動。如果是這樣,就把鋼琴的鑰匙讓他保管個幾年吧。

我最擔心的人,是老么莎蕾娜,老是哭哭啼啼問問題,一般人哭都是吵著要東西。我確定,她一如平常,什麼都不理解,跑來不停的問東問西,為過去的事情發脾氣。哪裡需要知道這麼多有害的事情呢!天真的相信她所知道的事情。莎蕾娜,堅持知道過去的事情,毫不理會過去和未來其實一樣,都只能靠想像。莎蕾娜,始終搞不清楚狀況。對一個沉默寡言的母親來說,生出想像力如此豐富的女兒,似乎是一種鐵律。這麼愛問問題,她從小就這樣。莎蕾娜小時候聽父親講故事,便當成是自己的真實人生,故事裡充滿了馬車、俄羅斯女人、強勁的風、中國故事、中古世紀戰爭。然後,她開始亂做夢,以至於常常無法平靜下來,直到發高燒為止。也許,我當時應該插手管她的,胡立歐並沒有意識到這點,我卻發現了,但是我以前從沒當成一回事,所有的錯誤都得付出代價。後來到了青春期,莎蕾娜才發現,故事只是故事,她的兄弟從小便自然而然的接受,他們還把故事書收藏在充滿回憶的陳舊大箱子中,她卻不然。她覺得太不公平了,她感到被騙,要胡立歐用真相來賠償她。真相。她開始時時刻刻打破沙鍋問到底,什麼都要知道。她剛滿十七歲時,她父親問她想要什麼樣的禮物,到底是十七歲還是十六歲,我也記不得了。真相,她這樣回答。我想要你送給我真相。什麼樣的真相呢?父親問她。你曾說過的所有真相。她放肆的這樣回她父親,她記錄下所有的問題,整天把筆記本上的白紙寫得滿滿的,問完父親一些問題後,其他的部分就自己杜撰。她不了解,她偽造那些故事背後真正的答案,不僅僅只是個偉大的故事,內情其實複雜多了;真相往往比解除武裝還要困難。她頑固於說服自己所知道的事情,所以和其他兄弟姊妹比起來,我特別擔心她。如果我沒回來,如果我決定不拆穿一切,日子很快就過了,她便會回到她命運的軌道。我死了,每個人都會重回自己生命的足跡,莎蕾娜卻不然。她會繼續的問,找尋解釋,為何母親、為何那艘船、那條河、那個叢林、從何時開始、為什麼、以前發生了什麼事情、在這之前又怎麼了,她會找出合適的回答來說服自己,她會不停的回顧家族歷史的過往;如果有需要,還會倒推到幾個世紀之前,一直到確定為止,天啊!她這麼的夢幻,不停的詢問、記錄,就這樣過了一半的人生。她很驚訝,其他人沒有在這場戰爭中陪伴她,她鉅細靡遺的抄寫著,就像她父親,有著驚人的記憶力,也如同他們口中的祖父西蒙。她對寫下的一切,總能過目不忘。現在一經我提起,我確定,她會把西蒙的歷史重新再翻一遍出來,我不怪她。同一個家族裡,出現了兩件捏造的船難事件,對她的好奇心來說,確實是太大的誘惑。

她這麼頑固,真希望她當初讀的是法律。亞貝爾多是一個優秀的律師,但是她可以成為更頂尖的律師。沒有任何一個法庭,能招架得了她問話的精準,直到無法再解釋說明為止,都得以她的邏輯來作為最後的審判。或許我應該說服她,但是我從來不覺得自己辦得到。我不知道。我猜,我想給孩子們我自己過去所得不到的東西:選擇的自由。我也無法再做更多了,我看不到去和她解釋的力量,命運是如此清楚,並不能老是做夢。最後,現在太晚整理這些了,我的三個孩子都已經成人了,雖然現在各有各的問題,我不會說他們過得很悲慘。這樣的人生已經足夠了,我只是遺憾,沒能早點介入她的人生。或許我的沉默,反而鼓舞了她的錯誤;或許我錯過太多的時光,和他們分開。當時我覺得很好,因為我以為這樣做會讓孩子們早點成熟,讓他們自己學會做決定。

無疑的,如果我是錯的,現在已經無法透過這些言語,抹去當時鑄下的大錯。他們有權埋怨、甚至是惡毒的埋怨,但是他們無法追溯到過去的時光,來改變這些課題。此外,我不想去糟蹋這些字眼。這就是人生。在非洲,烏干達的西北邊,盧格巴拉族人4使用同樣的措辭,為一個收穫、一個過程或者一個文字命名。當一個人要死亡的時候,他有義務集合所有的兒女,圍繞在床前,交代最後的遺言。最後的這些遺言,有一種文學般的意義;如果死亡遲遲沒有降臨,儘管他持續活了很多年,此生都不得再說話。文字是一種權力,當人在最後死亡的關鍵,將開始出現渾沌的時期。我所認識的每一種文化皆然,死亡,會導致社會的混亂,直到在世的人藉由某種方式,重新恢復現實生活的秩序。因此,才有了喪禮儀式的產生,這是為了賦予新秩序的到來一個意義。在盧格巴拉族人的例子裡,當有人死亡的時候,他們會說:「金玉良言已結束!」等到村裡的巫師一接觸到「死者的嘴巴」,所有的混亂都將結束;他介入死者和後世子孫之間,宣布他們已在遺囑之下,接受了新的生活秩序。只有此時,死人的靈魂獲得安息,不再對活著的人造成威脅。

以前我從沒這樣,拜我的職業所賜,我寫信的內容很少超過一張商業文件;換句話說,現在我一下子冒出了這麼多話,可得化為書面文字,讓他們有文可考。如果我不這樣做,在這個為我而編造的死人國度裡,可是沒有讀者的。應該說,我現在雖然活著,卻沒別的事可做。哪一天,我要是真的死了,我想這天也不會太遠了,這些將是我最後的遺言。前天,當我知道我已經死了的時候,我決定寫下這一切。唯有如此,我才能得到抽離。

譯註:

1. 貝殿雨林(La jungla de Petén):位於熱情河河畔,近年來,考古學家紛紛在此發現紀元前五百年重要的馬雅文化。

2. 貝戴克斯巴頓河(Petexbatún):位於瓜地馬拉北方,源自貝殿省南部。

3. 安達曼(Andaman)和尼哥巴(Nicobar)群島:是印度的海外聯合屬地,位於孟加拉灣中,緬甸以南,距離印度大陸八百公里。

4. 盧格巴拉族人(los lugbara):居住在烏干達西北部的西尼羅地區,也有部分族人居住在薩伊地區;語言屬於尼羅語族中的蘇丹語。

年輕,不打安全牌(校園共讀書箱,40本)

NT$9200

NT$6900

我可能錯了:森林智者的最後一堂人生課【瑞典每30人就1人閱讀.韓國讀者年度最愛.台灣年度新書總冠軍】

NT$450

NT$356

抄寫英語的奇蹟:1天10分鐘,英語和人生都起飛

NT$380

NT$300

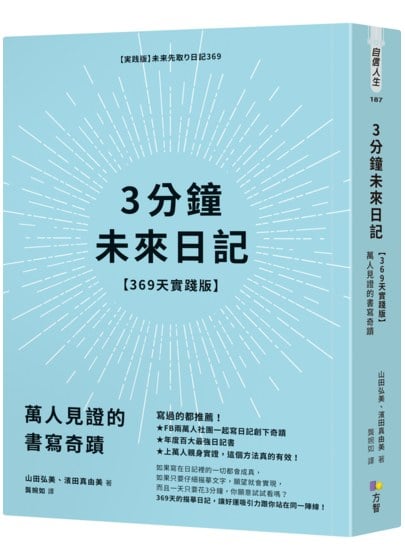

3分鐘未來日記【369天實踐版】:萬人見證的書寫奇蹟

NT$540

NT$427

原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則

NT$330

NT$261

【限量55折】與神對話全集.隨身典藏版

NT$1400

NT$770

好事即將發生:史努比Snoopy陪你找到自我認同,激勵低潮人生【限量贈好事花生貼紙版】

NT$340

NT$269

.png)